調整優化立潮頭 減排防污勇擔當

張 勇

(重慶市環境保護局)

“十一五”期間,重慶經濟社會進入了快速發展時期,地區生產總值年均增長14.8%。2011年地區生產總值過萬億,較2010年增長16.4%,增速全國第一。在經濟發展的過程中,重慶努力踐行“代價小、效益好、排放低、可持續”的環保新道路,通過創新和強化環境影響評價管理,促進了產業結構調整和發展方式轉變,有效控制了新的污染和生態破壞,全市環境質量穩步改善。

一、優化經濟發展,促進產業調整

(一)規劃環評促優化。重慶市在環境保護部的領導下參與完成了成渝經濟區戰略環境評價,明確了全市環境資源的優勢和短板,優化了發展思路,明確了重慶大產業布局的原則要求。目前重慶市工業已形成電子信息、裝備制造、傳統優勢工業三大板塊齊頭并進之勢,電子信息產業已成為重慶工業第一支柱產業。戰略環評已經成為重慶經濟社會發展主要決策依據之一。重慶市建立了規劃環評倒逼機制,將規劃環評作為政府審批工業園區的前提條件,未開展環評的規劃不予受理其中具體項目的環評文件。2009年以來,重慶市涉及一區三域十專項170個規劃全部開展了環境影響評價,提出優化建議300余條,規劃編制單位采納了270多條。重慶市財政補助規劃環評經費共1020萬元。

(二)準入政策助升級。2008年重慶市印發了《工業項目環境準入規定》,2011年又進行了修訂完善。準入規定根據各地區的區位特點、發展水平和環境承載力,針對12個重點行業,創新制定了不同的資源環境績效水平準入限值。要求新建工業項目必須進入工業園區,要求經濟較發達的主城區工業項目的清潔生產達到國際先進水平,渝西地區達到國內先進水平,其他地區達到國內基本水平。通過嚴格執行環境準入政策,2009年以來全市累計不予受理、不予審批或暫緩審批項目352個、涉及總投資近400億元,有力地促進了工業項目優化工藝和合理布局。

(三)嚴格管理推減排。重慶市在環評審批過程中,嚴格實行“以新汰舊”、“以新帶老”,出臺了“上大關小”、“贖買淘汰”等政策,“十一五”期間我市共淘汰落后產能火電49萬千瓦、鋼鐵350萬噸、水泥758萬噸,以及一批小造紙、小制革,減排化學需氧量6000噸、二氧化硫7.9萬噸,從而實現增產減污。

2010年,重慶市印發了《主要污染物排放權交易管理暫行辦法》,要求新增化學需氧量、二氧化硫排放量的工業項目,均需通過購買方式取得排污指標,并將取得建設項目排污指標作為受理和審批環評文件的前提條件。排污權交易制度實施一年多來,全市共完成主要污染物排放權交易189次,成交金額2421萬元。環評管理為重慶市圓滿完成“十一五”減排任務做出了重要貢獻。

二、強化“三同時”,監管不缺位

(一)法規政策支撐,工作機構健全。《重慶市環境保護條例》將環評和“三同時”兩項制度的執行細化為申報登記、環評審批、環保設計備案、試生產、環保驗收等五個管理環節,實現了建設項目全過程依法管理,增強了“三同時”制度的可操作性。2009年重慶市環保局對建設項目管理機構進行了調整充實,在原建管處的基礎上增設了環評處,環評審批和“三同時”管理分離,建立了相對獨立的“三同時”管理體系,完善了相關技術規范和管理程序。全市所有區縣環保部門全部實現了審、管分離的設置。

(二)過程全覆蓋,“三同時”到位。一是設計備案,對于需要配套建設環保設施的建設項目,建設單位必須于開工前將環保設計文本、圖說、風險防范措施等資料報環保部門,由重慶市環境工程評估中心進行備案審查,確保“同時設計”到位。二是環境監理和跟蹤檢查,制定頒發了環境監理管理辦法、環境監理技術規范等文件,對交通、水利、化工、火電等重點行業的四十余個重點建設項目開展了環境監理,其他項目全部實行“跟蹤檢查”制度,確保“同時施工”到位。三是實行“三同時”制度與排污許可證制度無縫連接,在試生產期間核發臨時排污許可證,在驗收后核發正式排污許可證,并由環境監察部門依證監督和征收排污費。若超證排污,將處以1萬至10萬元罰款并責令停產整改;若無證排污,罰款2萬至20萬元,并可以按日累加處罰,突破了《建設項目環境保護管理條例》中“擅自投入試生產,處5萬元以下罰款”的規定。從法規制度和管理層面,重慶已基本解決了“重審批、輕監管”的問題。

(三)管理手段新,監管見實效。重慶市通過建立項目臺帳管理數據庫、“建管QQ群”等手段,全市項目信息聯網共享,實時交流更新項目建設進度信息,動態掌握全市在建項目監管狀況。通過強化“三同時”管理,項目驗收率大幅度提升,重慶市環保局審批項目的驗收率從2006年的35%提升到2011年的90%,區縣審批項目的驗收率也從2006年的20%提升到2011年的70%。

三、強化技術支撐,保障審批質量

(一)整合咨詢力量,強化技術隊伍。重慶市環保局將重慶市環境工程評估中心作為技術支撐核心力量建設,陸續將原固廢、輻射等中心的咨詢技術服務職能整合到評估中心,目前已發展成為60余人的綜合性環境技術評估咨詢機構。該中心擁有環評工程師15名、環境監理培訓合格人員17名、核安全工程師和投資咨詢工程師各2名,建立了擁有240名專家的專家庫,評估工作涉及規劃環評、項目環評、環保設計備案、試生產現場檢查、后評價、驗收調查等環評管理全過程,為行政管理提供了有力支撐。

(二)嚴格技術審查,確保科學公正。重慶市環境工程評估中心注重制度建設,建立完善了評估質量保證體系,相繼出臺了《技術評估質量控制辦法》、《評估報告編制規范》等20余個規范文件,全面執行分類評估、集體審查、質量控制、專家庫管理等多項制度,確保了技術評估的科學公正,已累計完成3770多項評估任務。

(三)管好環評機構,提升整體水平。通過開展環評課題研究、環評技術培訓、創辦《重慶評估動態》、“環評QQ群”等方式,幫助環評單位解決技術難題,提高隊伍素質,統一環評工作及技術審查尺度。認真開展環評質量考核工作,嚴格執行環評質量考核制度,由重慶市環保局按季度通報考核結果,促進全市環評質量穩步提升。目前正在開展的環評機構專項執法檢查,全市的現場核查率達到了100%。

四、創新管理,提高效能

(一)前期介入,主動服務。重慶市立法建立了建設項目環境保護申報制度,環保部門參與重大項目前期論證工作,與發改、經信、規劃、國土等部門建立了聯席會議制度和協商機制,從環保角度對項目選址、產業定位、工藝規模等方面提出意見或予以優化,對于不符合環境準入條件的,提前告知調整建設方案或選址,取得了環評工作的主動權。

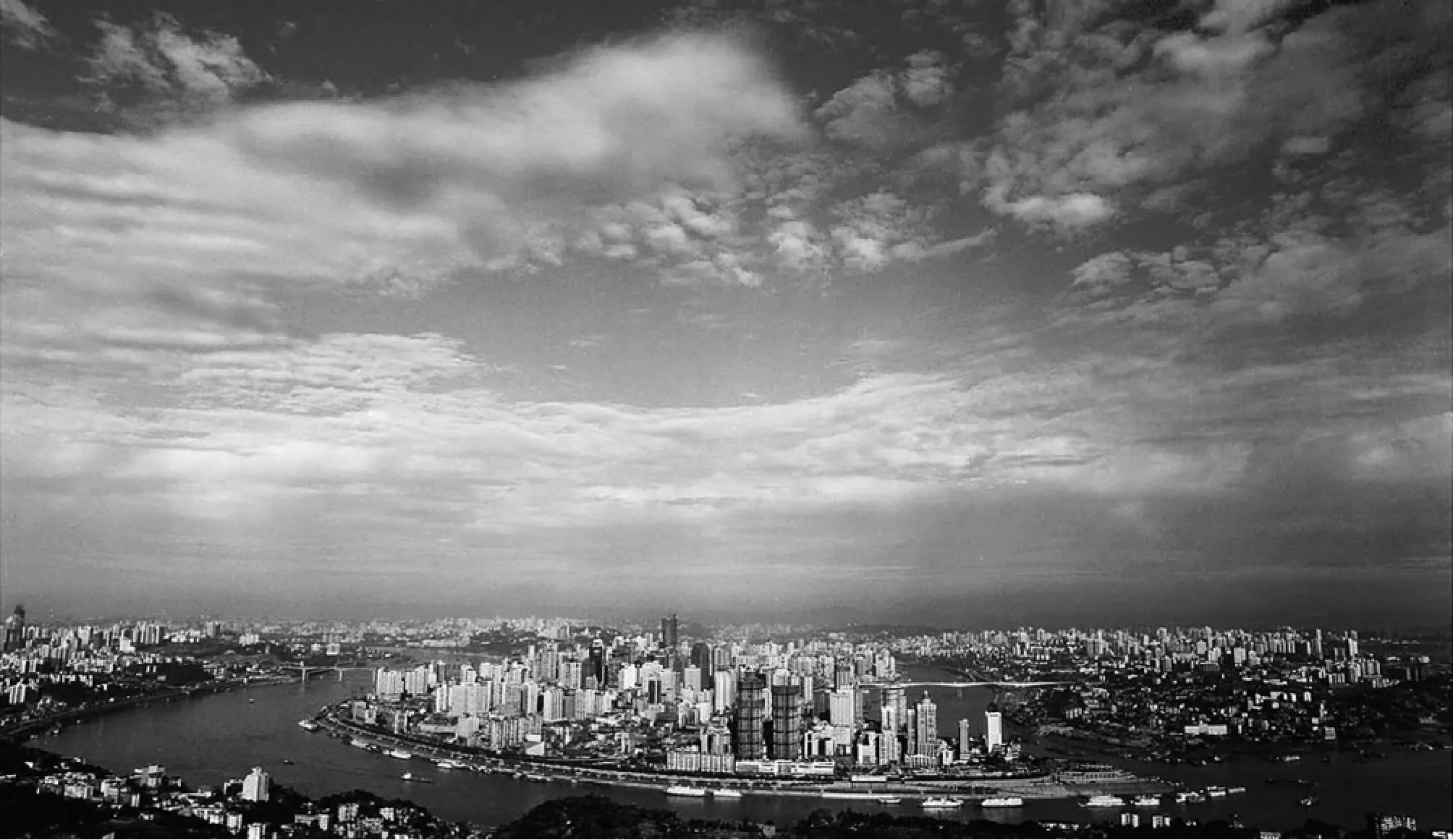

藍天白云下的重慶

(二)區域限批,促進整改。重慶市出臺了《環境保護區域限批實施辦法》,對未按期完成總量減排、污染防治等環保目標任務和存在突出環境問題的區縣、工業園區和企業,環保部門暫停審批其建設項目環評文件。重慶市已先后對大足縣、銅梁縣、長壽區、潼南縣、秀山縣、萬州化工園區、江北藏金閣電鍍園區等實施了“區域限批”,有效地促進了突出環境問題的解決。

(三)創設“豁免”,確保“雙百”。在工程建設領域專項治理過程中,出現了未納入國家分類管理名錄的項目環評管理問題。在調研基礎上,重慶市創新制定了《重慶市建設項目環境影響評價豁免管理名錄(試行)》,對水利、農林牧漁、交通、市政、社會事業與服務業等7大類107小類項目予以環評管理豁免,既支持了社會經濟發展,提升了環評管理公信力,又使環評和“三同時”執行率雙雙達到100%具有可行性。

(四)“質量年”活動成為創先爭優亮點。2011

年,重慶市開展了環境影響評價管理質量年活動,對環評管理全部責任主體和全部工作環節的質量目標提出了明確要求,并在環境保護部環境影響評價司和環境保護部環境工程評估中心的支持下,聯合重慶市人事局、重慶市總工會舉辦了有95支代表隊、285名選手參加的環境影響評價綜合業務競賽,授予優勝單位和選手“重慶五一勞動獎狀”、“重慶五一勞動獎章”、“崗位能手”、“技術標兵”等稱號。此次活動推動全市環評系統形成了學業務、大練兵的熱潮,有力推進了全市環評管理業務質量的大提升。

(五)重心下沉,加強指導。重慶市環保局按照“放權與管住并重”的原則大量下放了審批權限,市環保局每年審批的項目由前些年的400件左右下降至如今170件左右。騰出更多力量研究宏觀管理的政策、措施和辦法,加強對區縣環評管理的指導監督,有效提高了全市的環評管理水平。

(六)信息管理,提質升級。“建設項目環境管理系統”是重慶市環保局信息化建設中第一個實現完全“無紙化審批”的管理系統,已擴展為市、區(縣)兩級全網運用的信息系統,通過電子審批流程規范業務、提升效能,將項目審批情況、“三同時”執行情況、建設進展情況、污染物排放情況等納入數據庫共享,具備跟蹤管理、查詢統計、時間節點提示等功能,實現項目審批與監管協同,并與市監察局電子監察系統聯網,做到了陽光審批、限時辦結。重慶市還積極參加環境保護部組織的建設項目管理信息系統試點工作,率先實現建設項目數據通過環保專網上報。

(七)體制改革,積極推進。按照環境保護部要求,重慶市加快了環保部門下屬事業單位環評機構的改制步伐,在酉陽縣環境科學研究所參加第一批試點的基礎上,重慶市環境科學研究院等6家事業單位環評機構全部參加了第二批改革試點,實現環保部門與環評單位完全脫鉤。下一步,我們還將推動大學等其他事業單位環評機構改制工作。