影響第三產業發展的外部因素實證分析①

中國地質大學 王巖濱州職業學院 王繼濱

影響第三產業發展的外部因素實證分析①

中國地質大學 王巖濱州職業學院 王繼濱

本文通過對全部人口數、農業人口數、非農業人口數、非農業人口所占總人口的比重等17個外部指標與標志第三產業發展的指標——第三產業產值在當地經濟結構中所占比重和第三產業總產值的2個指標進行回歸和相關分析,發現人口數不會直接地提高第三產業產值在國內生產總值中的比重,居民收入增加對增加第三產業在國內生產總值的比重起到促進作用,人均生產總值對衡量第三產業發展具有診斷性的指示作用。

第三產業 外部因素 內部因素 相關和回歸分析

1 問題的提出

第三產業作為國民經濟的重要產業之一,在促進我國經濟發展中越來越發揮著重要作用,在各地的GDP中的比重逐年上升。因此也為各級各地政府所重視,甚至把加快第三產業發展當做發展當地經濟的新途徑,可以說把其作用提高到空前程度。經濟學家們對此也做了很多的研究、分析和論證,從政策的制定到經濟結構的調整,都做了十分中肯的說明。但是人們更多的研究,還是集中于第三產業內部。譬如中國人民大學區域經濟與城市管理研究

所陳秀山等對“首都經濟與第三產業發展研究”,李江帆主持的國家社會科學“九五”規劃重點課題——“中國第三產業發展現狀和發展戰略”的研究等等。后來的研究者們也大多把研究的重心放在第三產業內部因素間的關系上。所有這些工作為我國第三產業的發展,為整個經濟的騰飛奠定了一些理論基礎,更為我國經濟結構的調整指明了方向。但對第三產業發展的外部影響因素研究涉及較少。第三產業作為國民經濟結構中的一部分,不僅受制于內部因素,還必然受到其他產業發展的影響。本文就是通過對一個經濟欠發達地區的經濟數據分析,試圖對影響第三產業發展的外部因素的作用做一探討,與大家商榷。

2 指標選擇與確定

在整個國民經濟體系中,各產業之間總是存在相互聯系的,衡量產業發展的指標之間也存在各種千絲萬縷的聯系。因此把某一產業同其他產業徹底的區分開來是難以做到的。同樣,把衡量某產業或經濟綜合發展的指標絕對的、割裂的分出來并定義為某一產業的特定指標也是困難的。但是,為了研究上的方便,根據產業劃分的標準,將從屬于某產業的各行業定義為其內部因素,而把與之相對獨立的其他行業定義為外部因素是可行的。如交通運輸業、商貿業、金融保險業、旅游業、信息服務業和房地產服務業等,這些本身就是第三產業內部的行業,它們的發展必然直接導致第三產業的進步。而其他如工業、人口(包括總人口數、農業人口數和非農業人口數)、建筑產業、居民收入情況(包括城鎮職工工資、可支配收入、消費性支出以及農村居民年總收入、純收入和消費性支出)等等,屬于衡量和描述地區其他行業或綜合經濟發展的指標,與第三產業缺乏直接的關聯,列為影響第三產業的外部因素。第三產業在國內生產總值的比重作為衡量第三產業發展的指標。本文共采用了17個外部指標和2個標志第三產業發展的指標——第三產業產值在當地經濟結構中所占比重和第三產業總產值。這17個外部指標分屬于人口、居民收入、固定資產投資和社會產值,其中人口涉及全部人口數、農業人口數、非農業人口數和非農業人口所占總人口的比重,居民收入涉及全部職工平均工資、城鎮居民人均可支配收入、城鎮居民人均消費性支出、農村居民全年收入、農民人均純收入、農民人均生活消費支出等指標,社會投資只涉及全社會固定資產投資,而社會生產值涉及地區生產總值、人均生產總值、第一產業生產總值、第二產業生產總值以及附屬于第二產業的工業生產總值和建筑業生產總值。本文數據全部取自于濱州市統計年鑒。

3 數據分析方法和結果

采用直線回歸和簡單相關分析方法,把第三產業在歷年經濟結構中的比重和當年第三產業總產值分別作為因變量,其他各因素作為自變量,分別計算了相應的一元線性回歸和簡單相關系數,用F檢驗和t檢驗分別對回歸方程和相關系數進行顯著性檢驗(具體結果見表1和表2)。

表1 各因素與第三產業在經濟結構中所占比重的回歸方程及相關系數

注:F0.05(1,8)=5.32,t0.05(8)=2.306

從表1中可以看出:(1)人口數增長,無論從哪個角度分析,都不會直接地提高第三產業產值在國內生產總值中的比重。(2)居民收入增加,不論從哪個角度分析,都對增加第三產業在國內生產總值的比重起到顯著促進作用。(3)社會固定資產的投資額并不直接影響到第三產業產值比重增加。(4)社會生產總值與第三產業的比重上升沒有顯著的相關性。進一步分析時會看到,第一產業產值增加能夠明顯地促進第三產業在國內生產總值中的比重,工業總產值和建筑業生產總值的增加對第三產業比重的增加有顯著促進作用。但是,第二產業生產總值與第三產業比重增加的相關性不顯著。

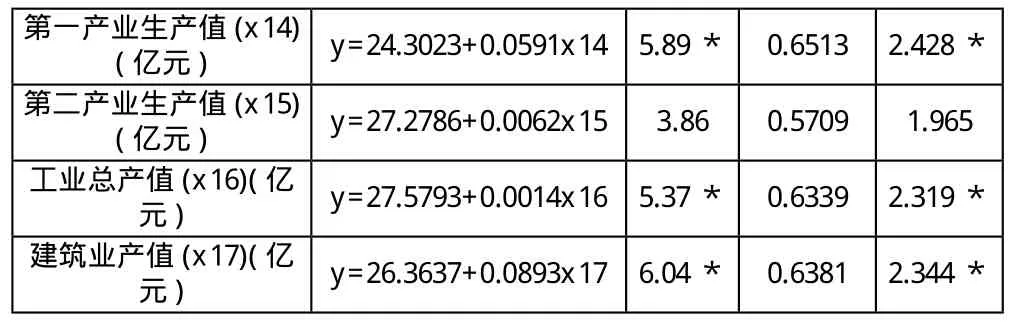

表2 各因素與第三產業產值的回歸方程及相關系數

由表2可以看出,除農村人口數外,其他描述社會經濟狀況的16個指標都影響到第三產業生產總值,各回歸方程都成立,相關系數均呈極顯著狀態。也就是說無論人口的增長還是各生產總值的增加、居民收入的增加都會增加第三產業生產總值。相反,農村人口總數與第三產業產值呈現高度的負相關,說明農村人口越多,第三產業越難以發展。因此,多創造各種就業機會,促進農業勞動力向非農業轉移,推進城鎮化建設,會促進第三產業乃至整個經濟的發展。

4 結語

(1)加快城鎮化建設,通過創造就業機會,實現農業人口向非農業產業轉移,重點是農村勞動力轉移,能夠促進第三產業產值增長,也會促使整個國民經濟的發展。但應注意根據當地經濟社會發展狀況,因勢利導,循序漸進,切忌為發展城市而不顧實際,通過“圈占”農村土地,“驅趕”農民進城,實現城鎮增容。人為地、不切實際地轉移農村,擴大城鎮,不僅不能夠促使經濟社會的平穩較好發展,往往會導致大量失地農民的出現,造成他們收入減少,生活轉貧,帶來很多社會問題。

(2)第三產業在經濟結構中的比重與產值是兩個不同的概念。產值的增加并不一定意味著比重提高。在發展中,注意協調好第一、二、三產業的關系,構建合理的經濟結構,對促進國民經濟的發展具有重要意義。

(3)第三產業是經濟社會發展的結果,是以工業發展為前提的。從本文的實證結果看,第一、二、三產業既有相互的聯系和制約,又具有相對的獨立性。如在本文第二產業產值與第三產業的比重之間沒發現顯著的相關關系。但是為了夯實經濟基礎,走可持續的發展道路,對于落后地區,既要注意搞好經濟結構的調整,走協調發展的道路,更應當重視發展實體產業,而不應簡單地判斷制約當地經濟發展的問題就是第三產業發展不夠,提出用第三產業來帶動第一、二產業乃至整個經濟體系的大發展,實現“跨越式發展”。

(4)居民收入是其進行消費的前提。收入多少是衡量一個地區宏觀經濟狀況的重要指標,直接影響市場容量大小,決定著消費購買力。我國人民一直有量入為出的習慣。居民收入水平直接決定消費者購買力水平,收入水平高,則購買力強,反之則弱。因此要落實中央的政策,千方百計增加居民收入,提高人民的購買力和購買愿望,擴大社會服務市場的容量,以國內消費拉動經濟的發展。

(5)確定合理的投資規模,正確運用投資拉動經濟的手段。在安排投資方向時,注意在三次產業間的合理分配,將有利于地區各產業間的協調發展。

(6)社會生產總值是對一地區(國家)經濟在核算期內所有常住單位生產的最終產品總量的度量,評價一個地區(國家)經濟狀況的一個重要指標。但是人均生產總值常作為發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,對經濟診斷更具有指示作用。是重要的宏觀經濟指標之一,它是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具,是衡量人民生活水平的一個標準。

[1]陳耀.世界發達國家二、三產業關系的演變與啟示[J].經濟縱橫,2007(8).

[2]錢小華.我國第三產業發展現狀及對策[J].黑龍江對外經貿,2008(8).

F275

A

1005-5800(2012)06(a)-246-02

假期社會實踐課題“地方經濟發展情況研究”獲中國地質大學學生社會實踐活動基金支持。