基于STIRPAT模型的青海省碳排放影響因素協整分析

王小寧

(1.青海師范大學經濟管理學院,青海西寧810000;2.陜西師范大學國際商學院,陜西西安710062)

隨著世界經濟的不斷發展,資源消耗和環境污染日益嚴重,特別是碳排放引起的溫室效應對人類社會的可持續發展帶來了嚴峻挑戰。在2007年的達沃斯世界經濟論壇年會上,氣候變化超過恐怖主義、阿以沖突、伊拉克問題而成為壓倒一切的首要問題。青藏高原地跨西藏、青海、四川、云南、甘肅、新疆6省(區)27個地區179個縣,由于其獨特的氣候特征、地理位置、多樣的生態系統以及豐富的生物資源,成為我國重要的生態安全屏障和亞洲乃至北半球氣候變化的調節器。中科院的監測數據顯示,由于高原生態環境比較脆弱,全球氣候變暖趨勢已經對青藏高原自然生態系統產生了一系列負面影響。與此同時,青藏高原6省(區)在“十二五”期間也面臨著經濟發展的壓力。如何在保持青藏高原地區經濟持續穩定增長的同時減少碳排放量,保護青藏高原生態安全,成為經濟發展中必須重視的問題。青海省位于青藏高原東北部,是長江、黃河、瀾滄江的發源地,被譽為“江河源頭”、“中華水塔”,且生態環境脆弱敏感,對青海省的碳排放因素進行定量分析,不僅是青海實現“生態立省”、經濟和環境可持續發展的需要,對青藏高原乃至整個亞洲都有著重大的意義。

一、相關文獻回顧

國內外學者對碳排放影響因素進行了廣泛的研究。對中國CO2排放的影響因素的研究文獻,較早可以追溯到Shrestha(1996)等運用Divisia指數分解法對包括中國在內的亞洲12國電力行業CO2強度變化的研究,他們發現在1980—1990年期間影響中國電力行業CO2強度的主要因素是燃料強度的變化。李國志和李宗植(2010)應用IPAT模型及其擴展形式,從環境沖擊的角度,基于動態面板模型方法,分析了CO2與人口、經濟、技術的關系。王峰、吳麗華、楊超(2010)運用對數平均Divisia指數分解法,把1995—2007年中國能源消費的CO2排放增長率分解為11種驅動因素的加權貢獻。結果表明中國CO2排放量增長的主要正向驅動因素為人均GDP、交通工具數量、人口總量、經濟結構、家庭平均年收入,負向驅動因素為生產部門能源強度、交通工具平均運輸線路長度、居民生活能源強度,其中人均GDP增長是CO2排放量增長的最大驅動因素,工業部門能源利用效率的提高是碳排放量下降的主要驅動因素,而深層原因可能是研發經費支出大幅提高所推動的技術進步和工業企業所有制結構的變化。陳可嘉、梅贊超(2011)應用擴展的環境負荷模型(STIRPAT)對人口增長、經濟發展和技術水平對福建省碳排放影響因素進行了分析,得出人口是影響福建省碳排放量的最大因素,經濟增長和技術水平的影響并不顯著。綜合以上文獻研究的成果,結合青海省的實際情況,本文采用擴展的環境負荷模型(STIRPAT),并結合協整分析方法,對青海省的碳排放影響因素進行實證分析,并提出相關的對策建議。

二、模型設定與數據說明

美國生態學家埃里奇(Ehrlich)和康默納(Comnoner)于20世紀70年代提出了關于經濟增長與資源環境關系的IPAT模型:I=PAT,這個模型表明,影響環境(I)的三個直接因素是人口規模(P)、人均財富(A)、技術(T)以及相互間作用的影響。這一分析環境影響的方程受到廣泛認可,被學者們用于分析影響環境變化的決定因素。但是該模型存在明顯的局限性,即只能通過改變一個因素,而保持其他因素固定不變來分析問題,這樣得到的結果就是各自變量對因變量的影響是等比例的。但在現實中,人口、經濟和技術對CO2排放量的影響不可能保持等比例變化。為解決這一局限,Dietz等在IPAT的基礎上提出了環境影響隨機模型(Stochastic Impacts by Regression on Population,Affluence,and Technology,STIRPAT)來分析這些因素對碳排放的非比例影響,即:

該模型保留了“I=PAT”模型的乘法結構,仍然把三個主要因素即人口規模(P)、人均財富(A)、技術(T)作為排放量(I)的決定因素。在用數據進行計量分析時,模型將采用對數形式,這樣既可以降低降低異方差,還可以直接獲得因變量對自變量的彈性。具體如下:

(2)式中,I代表青海省碳排放量。由于沒有直接的碳排放監測數據,本文根據能源消費量和各種能源的碳排放系數進行測算。《青海統計年鑒2011》中將最終能源消費種類劃分為4種:原煤、原油、天然氣和水電,其中水電是二次能源消費,加上青海省能源生產與消費基本平衡,不存在消耗省外能源的情形,因此本文只測算原煤、原油和天然氣的碳排放量。測算方法如下:I=∑xiyi。其中,xi為第i種能源消費總量(萬噸標準煤),yi為第i種能源的碳排放系數。yi的取值見表1。

表1 各類能源的碳排放系數

P表示人口,選取1990—2010年青海省人口總數,單位為萬人。A代表人均財富,以選取時期內青海省人均GDP表示,單位為元(1990年基價)。T代表技術水平,用能源效率測算,即單位GDP產出的能源消費量,單位為萬噸/億元。上述原始數據均來源于《青海統計年鑒2011》。以下進行的各檢驗和計量模型的建立,均采用Eviews6.0軟件得到結果。

三、青海省碳排放影響因素的協整檢驗

(一)平穩性檢驗

為了克服對非平穩序列直接進行回歸可能產生“偽回歸”問題,建立時間序列模型之前需要檢驗時間序列的平穩性,標準方法就是ADF單位根檢驗。在進行ADF檢驗時,需要選擇檢驗類型,包括確定合理的滯后階數、選擇常數項和線性時間趨勢。檢驗結果如表2所示。

從表2可以看出,lnI、lnP、lnA和lnT的ADF值均大于1%的臨界值,均為非平穩序列,因此分別對各序列作一階差分,經檢驗他們在1%的置信水平下還是非平穩序列。接著再對原序列作二階差分,經檢驗可以看出,二階差分后他們的ADF值均比顯著性水平為1%的臨界值小,表明至少可以在99%的置信水平下拒絕原假設,各序列不存在單位根,lnI、lnP、lnA和lnT都是二階單整序列。

表2 ADF檢驗結果

(二)協整檢驗

在實踐中有些時間序列本身是非平穩的,但他們之間的某種線性組合卻是平穩的,這種平穩的線性組合被稱為協整方程,可被解釋為變量之間的長期穩定的均衡關系。對于時間序列,只有當他們是同階單整時才可能存在協整關系。由單位根檢驗可知lnI、lnP、lnA和lnT都是二階單整序列,接下來通過Engle-Granger兩步法,分別檢驗碳排放量與三個主要影響因素之間是否具有協整關系。

1.人口因素

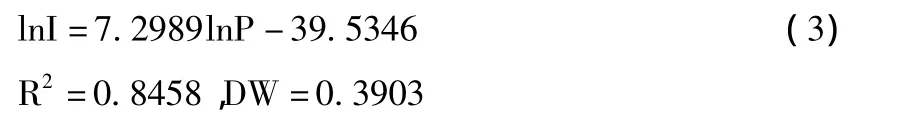

人口總量是中國碳排放量增長的主要因素之一。人口因素從兩個方面增加碳排放,一是較多的人口需要消費較多的能源,導致能源消費的碳排放增加,二是人類的行為直接或間接地破壞了環境,導致碳排放的增加。下面用序列lnI對序列lnP做普通最小二乘回歸,定量分析人口因素對青海省碳排放的影響。回歸方程為:

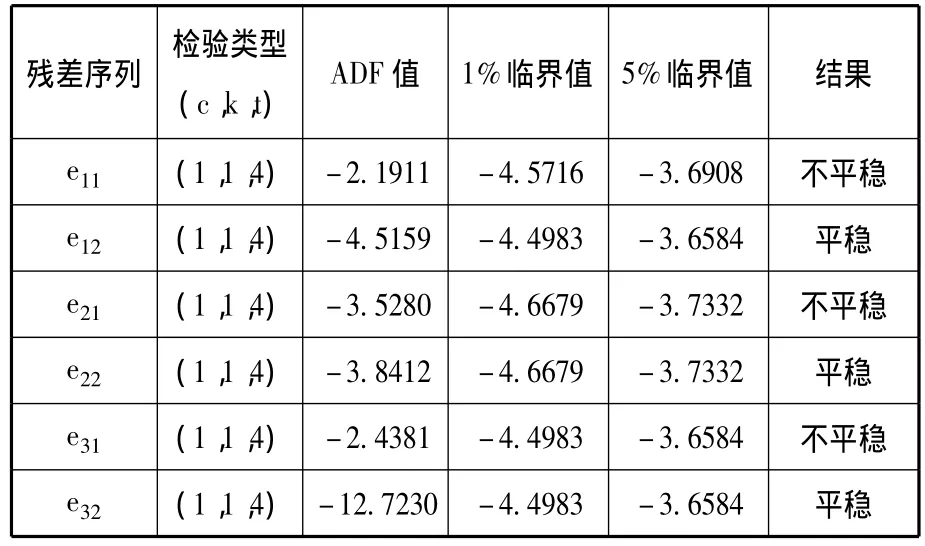

對估計方程(3)形成的殘差序列e11進行平穩性檢驗(結果見表3),可知e11序列不平穩。考慮到DW值僅為0.3903,說明回歸模型殘差序列存在自相關,采用廣義差分法解決自相關得到廣義差分模型如下:

由于方程(4)的DW值在2附近,可以認為模型不再存在自相關。對(4)式的殘差序列e12進行平穩性檢驗,可知序列e12平穩,說明lnI和lnP之間存在協整關系。同時兩序列均為二階單整序列,可通過建立誤差修正模型(ECM)來確定兩序列之間的短期波動和長期均衡關系。運用誤差修正模型理論,建立lnI和lnP之間的誤差修正模型:

誤差修正系數為負,符合反向修正機制。

模型(3)和(5)中,人口彈性估計系數均為正,說明青海省的人口總數與碳排放量有著明顯的正相關關系,即人口增長是青海省碳排放增長的主要因素之一。

2.人均GDP

用同樣的方法分析人均GDP對碳排放量的影響,OLS回歸得到的估計方程是:

對(6)式的殘差序列e21進行穩定性檢驗,結果表明序列是非平穩序列。DW值僅為0.8312,因此建立廣義差分模型如下:

對殘差序列e22作平穩性檢驗,結果表明序列平穩。建立誤差修正模型如下:

誤差修正系數為負,符合反向修正機制。

模型(6)和(8)中,人均GDP彈性估計系數均為正,說明青海省經濟增長對碳排放具有正向的促進作用。隨著西部大開發政策的實施,青海省產業結構調整力度加大,第二產業比重不斷上升,尤其是工業部門。由于片面追求經濟增長,能源消耗增加,造成環境破壞,使得碳排放量隨經濟增長而增加。

3.技術水平

技術進步使節能產品的生產和應用大量增長,減少了人類對初級能源的消費,并通過新技術提高能源利用效率,促進經濟增長方式從以能源為物質要素投入轉向以知識為要素投入為主,從而降低碳排放量。對碳排放量和能源效率作OLS回歸,方程如下:

對(6)式的殘差序列e31進行穩定性檢驗,結果表明序列是非平穩序列。DW值僅為0.2190,因此建立廣義差分模型如下:

對應的殘差序列e32是平穩序列(見表3)。建立誤差修正模型如下:

從模型(9)和(11)中可以看出,技術彈性估計系數長期為負,即技術進步彈性變動1%,碳排放量減少2.299%,但技術彈性短期為正,即技術彈性變動1%,碳排放增加1.0002%。這是由于在長期中,技術進步通過節能產品的大量生產和應用以及經濟增長方式的轉變減少了碳排放,在短期中通過新技術的應用雖然提高了能源利用效率,但是新技術在促進經濟增長的同時也帶來了碳排放的增加,經濟增長導致的碳排放增加效應大于能源利用效率提高帶來的碳排放減少。這個結果與李國志、李宗植(2010)的結論一致。

表3 各方程殘差序列的ADF檢驗

總體來說,根據(5)、(8)、(11)三個誤差修正模型中各解釋變量的估計系數,可以看出各因素對碳排放的影響程度存在差異。當人口增長、人均GDP和技術水平分別變化1%時,相應的碳排放量變化率分別為6.44825%、0.8379%、1.0002%,人口是影響青海省碳排放量的最大因素,經濟增長的影響相對較小。

四、結論及對策建議

綜合上述實證分析結果,可以得出以下結論:人口增長、經濟增長和技術水平對青海省的碳排放量都有長期穩定的影響;人口增長和經濟增長對碳排放都有促進作用;技術水平從長期看會抑制碳排放量,短期則只能在一定程度上緩解碳排放的增加。

(一)建立低碳生活方式

自1990年以來,青海省人口自然增長率基本上逐年降低,從1990年的16.87%降至2010年的8.63%。2010年青海省的人口總數為563.47萬人,人口基數較小。在此情況下,人口對碳排放的影響主要是通過人類活動增加的。要降低人口對碳排放的影響,必須建立低碳生活方式,即低能量、低消耗、低開支的生活方式,減少人類活動產生的碳排放量。政府可以通過輿論大力宣傳低碳生活的理念,引導人們選擇低碳生活方式,同時制定鼓勵低碳行為的措施,營造低碳生活的社會氛圍,比如鼓勵以清潔能源作為動力的機動車、限制排放量過大的機動車上路等。

(二)提升技術水平

協同創新是提高技術創新能力、突破關鍵技術、提升產業核心競爭力的有效手段,是加快科技成果轉化、提升技術水平的有效途徑。針對青海省基礎薄弱經濟落后、技術創新能力差、技術水平低的現狀,青海省首先應大力推進與發達地區之間的區域科技協同創新,制定區域協同創新規劃,促進區域科技合作和資源共享,提升自身技術水平,從而減少碳排放量。其次應建立以高校為主力,以市場為導向、以企業為主體的協同創新體系促進青海技術水平的提高,服務本地區經濟的發展。三是要在承接東部產業轉移過程中,優先引進或者僅限于引進技術含量較高的產業,積極發展低污染、低能耗、低排放的高新技術產業。

(三)大力發展教育事業

發展教育事業一方面可以提高人口素質,有利于建立低碳生活方式,另一方面可以為提升技術水平提供高質量的人力資本。因此,發展教育是減少碳排放量的內在要求。一要加大教育投入,完善教育經費保障機制和教育對口支援機制,重點發展基礎教育、中等職業教育和成人教育,著重提高全體社會勞動者的整體素質。二要建立完善靈活的用人機制,形成良好的利益機制和合理有序的流動機制,營造吸引人才的良好環境,留住本地高校培養的優秀人才,同時還要積極吸引東部地區的人才,發揮人力資本的促進作用,最終實現青海經濟的長期、穩定、可持續發展。

[1]青海統計年鑒2011[M].中國統計出版社,2011.

[2]李國志,李宗植.人口、經濟和技術對二氧化碳排放的影響分析——基于動態面板模型[J].人口研究,2010(5):32-39.

[3]王峰,吳麗華,楊超.中國經濟發展中碳排放增長的驅動因素研究[J].經濟研究,2010(2):123-136.

[4]Shrestha R.M.,Timilsina G.R.Factors Affecting CO2Intensities of Power Sector in Asia:A Divisia Decomposition Analysis[J].Energy Economics,1996,18(4):283-293.

[5]陳可嘉,梅贊超.基于STIRAT模型的福建省碳排放影響因素的協整分析[J].中國管理科學,2011(10): 696-699.

[6]徐國泉,劉則淵,姜照華.中國碳排放的因素分解模型及實證分析:1995—2004[J].中國人口資源與環境,2006(6):158-161.