婺源旅游樣本培植記

□ 本刊記者 高波濤

婺源旅游樣本培植記

□ 本刊記者 高波濤

作為國內鄉村旅游的先行者,婺源古村落旅游正逐漸成為知名品牌。然而,其最重要的旅游資本——古村落,卻被逐漸改變。

位于江西婺源縣江灣景點內的一條仿古商業街,其整體風格為仿徽式建筑。圖/高波濤

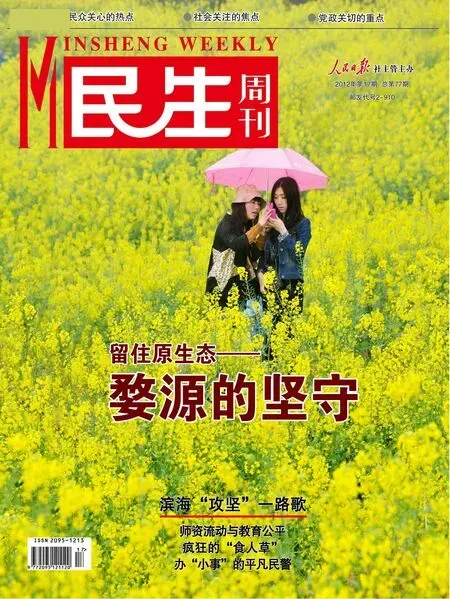

嫩黃的油菜花漫山遍野綻放,白墻黑瓦的徽式民居點綴其間,人流車流的喧囂與叫賣吆喝聲相互交織。當原生態鄉村與現代旅游業碰撞,一場變革在江西婺源悄然發生。

婺源位于江西省東北部,地處浙、皖、贛三省交界處。南宋著名理學家朱熹的“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊。問渠哪得清如許,為有源頭活水來。”就是盛贊這方山水的。

據官方的最新統計數字顯示,2012年第一季度,婺源共接待游客191.9萬人次,綜合收入8.76億元。清明節日期間接待游客突破17萬人次,創歷史新高。

而在熱鬧繁華的背后,是婺源百姓艱苦創業、摸索前行的步伐。十年旅游開發,婺源還有許多故事可以講述。

鄉村旅游 從無到有

人們重新發現婺源是在上世紀80年代末,香港攝影家陳復禮拍攝的婺源古村照片獲國際攝影金獎。擁有醉人油菜花景色的婺源,被陳復禮譽為“中國最美的農村”。

“當時我們幾個搞攝影的在一起聊天,認為婺源這么美的風景可以搞旅游。”現任婺源攝影協會主席的王汝春介紹,當時的主政官員也認識到了這一點,負責旅游策劃的同志便利用此機會,把陳復禮先生的話修改了一字。“中國最美的鄉村”就這么誕生了。

名字有了,卻沒有人知道,更沒有人來。

發現這種困境的王汝春就和攝影協會的同事們做起了“宣傳員”。邀請其它地方的攝影家過來拍攝,一起搞攝影展覽,靠著這樣一點點的宣傳,“中國最美鄉村”隨著游客們的口口相傳而聲名遠播。

1999年國慶期間,婺源一下子來了很多人,而當時旅游局也只有兩個人,還被借調到其它單位。婺源就是在這樣的措手不及中走上了旅游發展之路。

2000年,婺源縣成立了旅游領導小組,人員一下子增加到20余人,意圖要在旅游開發上有所作為。可隨后他們發現,婺源景點十分分散,難以整合。巧婦難為無米之炊,資金也成為當時的最大制約。

于是,一條新路走了出來,“放手民營,多元投入”成為當時一項頗為前衛的積極探索。

到2003年,婺源旅游景點增加到20多個,有集體、政府、民營業主等各種經營形式的景點。婺源旅游的發展有目共睹,然而就是這種放手,也讓婺源旅游出現了一些為外界詬病的狀況。

在2005年和2006年期間,一些旅游景點用低折扣門票進行惡性競爭,擾亂了旅游市場。 甚至當縣里想做正規的旅游品牌時,連營銷都做不起來。

2005年,婺源縣打算在中央電視臺做宣傳片,但和各個景區就是談不攏,主要是誰拿多少錢、怎么拿。最后沒辦法,婺源縣政府就讓攝制組先拍,拍攝完后再按時間算錢,一秒一秒地算。就這樣,有的景區負責人還要爭論說,“為什么給我拍的時間長呢?”

到2006年,當地政府提供的數據顯示,婺源旅游實現了游客數量和旅游經濟收入的跨步提升,年接待游客突破280萬人次,門票收入達4800多萬元,實現旅游綜合收入近5億元,基本完成了由市場自發經營向“放手民營、政府引導”的轉變。

婺源的旅游之路又是如何轉變的呢?

婺源旅游最終繞不過的問題則是旅游品種單一,季節性差異較大。每個景點似乎都以青山綠水、小橋古建、油菜花為自己的主打項目。

一張門票 一大品牌

2007年,被婺源政府及當地百姓定義為婺源旅游發展史上的“分水嶺”。

那時,景區點多面散、特色不明顯,帶來了無序競爭、形不成規模、管理不規范等問題。各景區的惡意競爭影響了產業素質和綜合效益的提升。

當時,政府首先想到的是“打包”,引入專業的外資進行經營。婺源縣政府也拿出最好的旅游資源(包括亞洲最大的鴛鴦棲息地鴛鴦湖、小橋流水人家李坑村、國家森林公園靈巖洞等)進行招商,吸引民資和外企參與旅游業的開發。

然而事情并沒有預想的好。很多大旅游公司來了以后,對婺源旅游價值的認知普遍不足,最終導致收購價格偏低,“始終談不攏”。外部不行,婺源就在內部尋找出路。

于是,婺源縣委、縣政府按照“一個集團、一張門票、一大品牌”的思路兼并、重組,又幾經艱難談判,組建了婺源旅游股份有限公司。這樣做的目的主要是對景區品牌、品位的經營。

婺源旅游股份有限公司最終并沒有把所有旅游景點納入麾下。對此,王暉說,這是政府充分考慮了個中利益,允許一些景點及其它經營并存,說明婺源旅游并不是一個企業在做。

無論怎樣,婺源旅游股份有限公司將14個主要景點整合了起來,一個新的局面開始了。

組建后的旅游公司首先就是“舍得花錢”了。“原來品牌宣傳投入,幾個景區加起來不到50萬元,組建后公司一年投入就有1000萬元。”王暉認為這些錢花得值,因為在接下來的兩年里,婺源的游客人數每年呈現50%的增長率。

更大的投入在景區建設上。原來各個景區只是粗放地將村莊、景點圈起來,現在不僅建設了游客服務中心,還建設了很多景點設施。

然而,王暉也坦承在發展中確實存在一些問題。2011年 7月左右,江西婺源有3個以古村落文化和田園風光為主打特色的景點相繼關閉。原因主要是婺源旅游股份有限公司與村民在利益分配上產生了一些紛爭。

旅游景點的關閉引起了全國關注,也給當時的婺源帶來了巨大影響。面對重大問題的發生,婺源縣委縣政府及時出面組織協調,發出《致李坑景區村民的一封信》,充分考慮景點村民的利益訴求,最終使景點重新開放。

婺源所發生的這一系列問題,也被外界認為是中國鄉村旅游發展過程中最為普遍的問題。

婺源縣委縣政府就這件事情表示,下一步,將全面構建旅游企業與景區村民互利共贏的利益分配機制,形成利于企業輕裝上陣、村民利益有效保障的政府主導型運作機制;另一方面,要創新建立旅游資源有效保護、有序開發的收儲管理機制,建立旅游資源“由政府一級壟斷,有計劃、分批次收儲保護”的機制,力促政府、企業和村民三者之間建立起和諧關系。

品種單一 改良待續

作為國內鄉村旅游的先行者,婺源古村落旅游正逐漸成為知名品牌。然而,其最重要的旅游資本——古村落,卻被逐漸改變。

“很多老樹林沒有了,古樹也沒有了,就連起碼的粉墻黛瓦也多了現代氣息。” 王汝春希望這些景點能夠多一些對于原生態環境、建筑的保護。

對此,婺源縣相關政府部門表示,他們對日常調查中發現的一些年久失修的建筑進行了搶修。為進一步彰顯地方建筑特色,政府制定下發了《公路沿線景點非徽派建筑改造實施方案》,投入8000萬元對3條旅游精品線村莊和旅游景點、3000余戶非徽派建筑進行全面改造,同時要求所有新建、修建房屋保持徽派風格。

然而在景點“曉起”村,狹窄的巷子里滿是廉價旅游紀念品、特產、茶葉、古董……不免讓游人感到“古”去“商”來。就此問題,“李坑”景點決定專門開辟商貿區。

隨著商業氣息的日漸濃厚,游客對淳樸民風的感受也日漸稀薄。一位游客告訴記者,他在景點吃完飯付賬時,被老板告知“原來的飯錢算錯了”,竟被少找幾十元錢。在許多飯館,有的菜價可以商量,單品菜價可以砍掉幾元到十幾元錢不等。

相比可以協商的飯價,游客在住宿上就沒有受到什么優待了。在2011年,全縣共有賓館198家,床位1.6萬余張;農家樂3160戶,床位1.55萬張。盡管床位看上去十分充足,但房間價格卻一晚一個價。

在婺源汽車北站,記者以每間150元/天的價格住進了一個簡易賓館,第二天續房時卻被告知為每間300元。而正值旅游旺季時,一間簡單的隔斷房,要價也高達120元每晚。人最多的時候,甚至在網吧、麻將室、餐館里都有打地鋪過夜的游客。

對此,很多經營者坦言:“婺源旅游季節性太強,現在餐飲、住宿等價格高是必然的,沒有游客的時候還賠錢呢。”

針對以上情況,婺源縣相關部門表示,為進一步規范全縣涉旅企業經營行為,將完善出臺《加強賓館管理實施意見》、《加強農家樂管理實施意見》、《加強餐館業管理實施意見》、《關于規范賓館酒店客房價格的公告》等一系列政策。

然而,婺源旅游最終繞不過的問題則是旅游品種單一,季節性差異較大。每個景點似乎都以青山綠水、小橋古建、油菜花為自己的主打項目。

婺源縣為促進旅游產業轉型升級,加快推進旅游產業實現第三次跨越,現已推動由門票經濟向產業經濟、由資源競爭向文化競爭、由觀光旅游向休閑度假旅游轉變。

據婺源縣委政府等有關部門透露,國際會展中心、婺源旅游商貿 文化演藝中心、國際賽車場、婺源滑翔機旅游、環保旅游專線、錦秀畫廊自行車道等一批旅游大項目正在有序推進。

居高臨下俯視婺源縣李坑景點,加蓋、翻新的徽式建筑中透著商業氣息。圖/高波濤