農民工城鄉之間社會流動的功能分析

龍平智 尹斐

摘要:對農民工的流動和社會分層的研究,從90年代初出現大量農民工潮后幾年就已經成為學術界的研究熱點。社會學的參與研究,進一步深化了對農民工流動與分層的研究。

本文主要利用社會學的社會分層與流動的原理,對農民工的在城市與農村之間的社會流動所具有的正功能和負功能進行探討和分析。并針對農民工的流動過程中所出現的社會問題,提出作者的看法和建議。

關鍵詞:農民工;社會流動;功能分析

農民工是中國從計劃體制向市場體制、從農業社會向工業社會、從農村社會向現代社會轉變過程中出現的一種特有社會現象。①改革開放開發以前,受城鄉二元體制的嚴格限制,大量農村剩余勞動力被認為“沉淀”在土地上,造成了事實上的人力資源浪費。隨著市場機制的逐步建立,阻隔城鄉聯系的各種制度性障礙受到了巨大沖擊,農民逐漸恢復的活性,大量進入城鎮或其他經濟活躍地區尋找就業機會,尋求新的生活模式,形成了世界工業史上特有的農民工現象。

一、調查地農民工概況

鳳凰縣山江鎮又名總兵營,苗語叫叭咕。位于鳳凰縣西北部,距縣城20公里,是一個典型的苗鎮,是湘西最后一代苗王統治中心。

2005年行政區劃調整,將原板畔鄉并入山江鎮。合并后全鎮面積104.2平方公里,共轄21行政村和1個居委會,全鎮總人口1.8676萬人,其中農業人口18316人,99%以上為苗族。

鳳凰縣是勞務輸出大縣,共有7.5萬外出務工的農民工。主要集中在浙江省2.7萬人;廣東省1.4萬人;福建省1.1萬人;江蘇0.9萬人;北京0.7萬人,上海0.7萬人。外出務工的農民工主要從事鞋生產加工2.3萬人;電子行業2.1萬人;水晶球生產加工業0.8萬人;燈飾加工業0.7萬人;制衣行業、建設行業等各類行業1.6萬人。②鳳凰縣是勞務輸出大縣,本地的農民工潮是全國同步的。從90年代初,中國經濟開始進入高速增長的新階段,前三年停滯的局面被打破,呈現出加速的勢頭,于是大量農村勞動力又開始外流進入城市。

二、調查地農民工流動分析

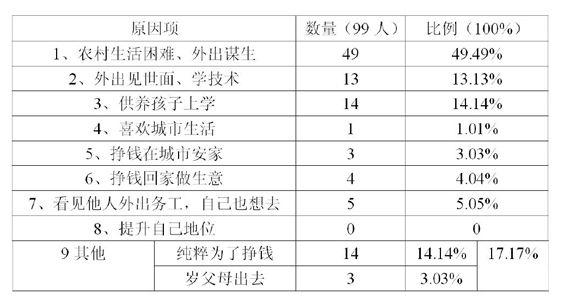

本文采用調查方法為問卷和訪談法相結合。在鳳凰縣山江鎮的千潭村、新光村、好友村、大門山、毛都塘、大馬村7個村的99位回流農民工進行實地調查。通過數據統計出鳳凰縣農民工從農村向城市流出的原因如下表所示。

從表中數據可以推斷出“農民工”從農村流向沿海等發達城市群的主要原因有家庭經濟困難,所以外出謀生,改善生活水平;外出打工為了子女上學;想出去見見世面,老是待在農村有什么意思;純粹為了掙錢,這是多數年輕人的想法。這四個原因就占到了被調查人數的90.9%。

其實普遍的社會流動已經成為工業化的伴生物并且是現代工業社會的一個基本特征。③

農民工流動的功能分析

不平等的普遍性和悠久性引發了這樣一種假設,即這種社會安排一定具有某種不可避免性和功能積極性。④

通過對鳳凰縣回流農民工的深入調研和了解,并對實地調查所獲得的第一手資料的整理和分析,從中可以看出,農民工在城市與鄉村之間的流動,不僅具有水平流動的性質也具有垂直流動的性質。農民工在城鄉之間的流動既有正功能也有負功能。

(一)正功能:積極效應1.由于農民工多數是青壯年,(鳳凰縣外出務工的農民工年齡在20歲至40歲占農民工總數的74.8%)⑤學習能力比較強,經過城市文明的熏陶和磨練,在人力資本、組織資本、社會資本、經濟資本等方面都有一定的積累,形成了一定的優勢,可以鼓勵他們參與村干部的競選,為基層組織注入新鮮血液。

2.在城市積累了一定的人力資本、資金、技術、管理等生產要讀以后,不少農民工有了回鄉創業的沖動。很多人回到自己的家鄉,有的從事運輸業、服務業,開礦,搞旅游開發等成為新農村建設的骨干力量。

3.農民工從農村流向城市,使農村過剩的勞動力得到解放;而且我們沿海城市現代化步伐不斷加快,也需要更多的廉價勞動力作為支撐。農民工是我國經濟社會轉型和推進現代化相疊加的一種產物,同時又是我國農村剩余勞動力的特有形式。農村勞動力轉移是各國經濟現代化中出現的普遍現象。我國農村勞動力農村剩余勞動力轉移與其他國家相比既有共性、也有其自身的原因,正是其特有原因使農村剩余勞動力轉移中采取了農民工形式。⑥

4.促進城市就業結構的調整。由于農村勞動力能吃苦、工資低,不少地方形成了農民工依賴型城市。農民工在改變城市就業格局的同時,也促使城市勞動力就業觀念的改變,使他們不再挑肥撿瘦。

5.推動城市增加公共資源和公共服務的供給能力。在農民工大量涌入,城市公共資源顯得不夠,迫使政府在這些方面進行考慮。

(二)負功能:消極效應1.城市化進城受阻。不論城市化是否合理,但目前的金融風暴下農民工的回流將在一定程度上造成制度執行的不連續和市民化過程的中斷,阻礙城市化進程。在城市務工的農民工,有一部分人參加了社會保險,他們一旦回鄉,由于二元經濟制度的限制,繳費必然中斷,造成無謂的損失。

2.農民工家庭收入減少。農民工進城務工是近年來農民增收最直接、最有效的途徑。據統計,目前我國農民工的收入有17%來自勞務收入,而農民增長的41.8%依靠外出務工。⑦

農民工失去工作最直接的影響就是其自身的收入水平的下降。收入較少還就直接影響到其消費的增長,進而影響到生產和就業,產生惡性性循環。這對于促進農村地區經濟的發展將產生較大沖擊。

由于家庭收入的減少,必然子女教育等問題也會受到影響,現在上學難費用過高依然是農村面臨最大問題。

3.大批農民工的集中回流沖擊當地的勞務市場,就業壓力明顯上升。例如2009年2月鳳凰縣勞動局和縣團委在文化廣場組織的大型就業招聘會上就明顯感覺到比往年有更多回流的農民工來求職。

三、建議與措施

針對農民工流動(包括流出、回流)所存在的社會問題,筆者提出如下。

1.建立城鄉統一的勞動力市場,推動農民工就業自主權的充分實現。長期保持把城鄉勞動力市場分割開來,長期保持二元就業結構,企圖讓農村長期充電剩余勞動力的蓄水池,是無法完成現代化目標的。

2.加強農村勞動力的外出務工前的技能培訓,提高他們在城市勞動市場中的競爭能力。進城務工的農民工的素質、技能直接影響自身合法權益的發展。因此,當地應加大對外出農民工的業務和技能培訓投入的力度。企業單位應把對農民工的培訓納入職業培訓范圍,同等對待,統籌安排。在工資競爭中,雇員只能通過改變他們的表現來改變他們的收入。

3.加強政府調控是解決農民工問題的重要保障。保障弱勢群體的權益,是政府的一項基本只能。統一城鄉市場只能為農民工提供一個良好的就業環境,但不能從根本上解決農民工問題。政府應努力消除在就業方面的不合理限制,給予農民工應有的國民待遇等問題。同時還要轉變政府職能,強化服務意識。

4.深化體制改革,為農民工創造一個平等的環境。以戶籍制度為核心的一系列不合理的歧視性制度把農民工排斥在國民待遇之外,因此必須進行改革,為農民工創造與城市平等生存發展的條件。

5.提供進城務工的農民工的子女教育保障。有些在義務教育階段的農民工子女隨其父母進城務工,學業就此中斷,因而政府必須把這方面考慮進去。為農民工子女提供和城市學生同等的教育條件。

結語

90年代以來, 我國國有企業在市場競爭中不得不逐步深化改革, 城市下崗職工也隨之迅速增加。這對農村外出勞動力的影響: 一方面, 為解決下崗職工的再就業問題, 許多城市實施了“再就業工程”, 出臺了很多相關政策, 對外來民工從就業行業和總量上進行限定和控制。這些帶有保護色彩的政策, 限制了外來民工的就業空間; 另一方面, 下崗職工進入原來只有外來勞動力從業的部分行業, 如零售商業、餐飲和家政服務業, 加劇了這些行業的競爭。這就改變了80年代以來農民工單向流入城市的狀況,很多農民工陸續回鄉或務農或創業。

農民工不僅在城市之間流動,而且出現了農民工在城鄉之間的流動。不論是流出還是回流,都有一定的正功能和負功能。

注釋:

①楊云善等著:《中國農民問題分析》,中國經濟出版社,2005年,第1頁。

②資料來源:鳳凰縣工會2008年統計數據。

③【美】戴維·格倫斯基編:《社會分層(第2版)》,華夏出版社,2005年,第269頁。

④【美】戴維·格倫斯基編:《社會分層(第2版)》,華夏出版社,2005年,第46頁。

⑤鳳凰縣調研領導小組辦公室,開展赴外省(市、區)鳳凰籍農民工基本養老保險調研情況匯報,2007.3.25。

⑥楊云善等著:《中國農民問題分析》,中國經濟出版社,2005年,第18頁。

⑦曲士彬:關注金融風暴下的農民工“回流潮”,《法制與社會》,2008.12(下)。

參考文獻

[1]杜潤生著:《中國農村制度變遷》,四川人民出版社,2003年。

[2]韓長賦:《中國農民工的發展與終結》,中國人民大學出版社,2007年。

[3]李強著:《農民工與中國社會分層》,社會科學文獻出版社,2004年。

[4]陸學藝著:《“三農論”》,社會科學文獻出版社,2002年。

[5]寫建社:《新產業工人階級:社會轉型中的“農民工”》,社會科學文獻出版社,2005年。

[6]鄭功成,黃黎若蓮:《中國農民工問題與社會保護》,人民出版社,2007年。

[7]朱光磊等著:《當代中國社會各階層分析》,天津人民出版社,2005年。

[8]李真主編:《流動與融合》,團結出版社,2005年。