了解百姓心聲 切合百姓需要

盛海輝

“一年脫貧,兩年致富,三年發展”。2012年是扶貧“雙到”工作開展的第三年,也是“雙到”的攻堅之年。廣東各地在加快扶貧開發的同時,也對之前工作進行了階段性盤點,總結和回顧近三年來扶貧開發“雙到”工作取得的成績和經驗,展現發展成果,彰顯時代精神。

豐順地處梅州南端,毗鄰潮汕地區,總面積2710平方公里,其中老區行政村面積就達2300平方公里;老區人口約40萬,占全縣人口總數65%。

2009年以來,豐順縣認真貫徹落實省委、省政府和梅州市委、市政府的工作部署,緊緊圍繞扶貧“雙到”目標任務,堅持把扶貧開發“雙到”工作作為一場硬仗來打,有效借助外力,充分激活內力,整合各種資源,統籌各方力量,精心構建平臺,老區面貌煥然一新。

到目前為止,集體經濟收入達3萬元以上的貧困村有98個,其中5個貧困村達到10萬元以上;為全縣22791名60周歲以上的貧困老人一次性躉交了農村養老保險;資助初中生1000人、高中生331人、各類職校生2348人、大學生339人;提供免費治療和醫療救助3000多人,發放可免費領取藥品的IC卡330多張。提前并超額完成2011年度省下達的4550戶農村低收入住房困難戶住房改造任務。精心打造了石橋、梅溪等9個整村推進示范點。馬圖、小溪等4個整村推進示范點正在建設中。 全縣扶貧“雙到”工作取得巨大成績。

壹

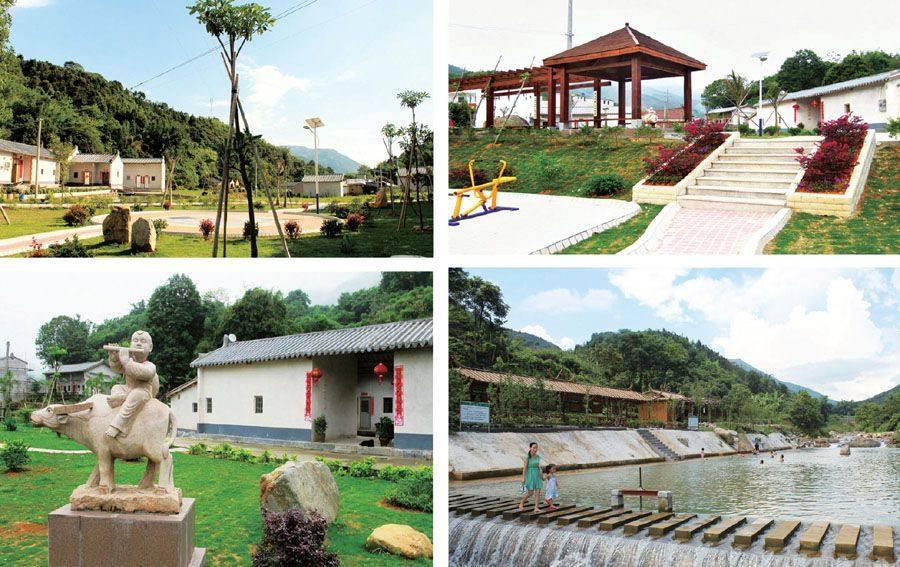

兩年前那個到處都是泥坯土房、殘檐斷瓦的小山村,今天呈現在記者眼前的是另一番景象:整齊規劃的客家民房,全新的大梁和瓦片,粉刷一新的白外墻,環境優美的休閑小公園……

梅溪村,這個曾一度被貧困窒息的小山村,是什么促使它發生這樣大的變化?

“正如梅溪河這條活水造就了避暑勝地梅溪村天然泳池一樣,扶貧開發‘雙到的‘活水讓梅溪村又活了起來,讓昔日的貧困小山村變成了今日的旅游新農村。”村支書邱耀亮一語道破個中緣由。

梅溪村是豐順湯坑鎮的一個革命老區村,距縣城21公里,全村共有390多戶1700多人,其中貧困戶就有84戶320多人。村里山多地少,耕地面積985畝,人均耕地面積僅0.6畝,主要靠種植水稻、甘薯和玉米等作物維持生活,偶爾兼種少量花生、魚藤、仙人草等經濟作物,全年人均純收入3416元,村集體經濟收入幾乎為零。

“‘雙到之前的梅溪村房屋幾乎全是破危的泥磚房,垃圾亂堆、人畜混住、污水橫流、臭氣熏天,人居環境惡劣。村民主要以農業為主,收入很少,難以籌資建新房。”邱耀亮是土生土長的梅溪人,一眼看上去和當地的農民沒有什么兩樣。說起梅溪的過去,他一個勁地直搖頭。“村民們也極力想擺脫貧苦的困境。但是,陳舊落后的思想觀念讓他們一直沒有找到發展的出路。”

2010年3月,梅溪村來了一支特殊的扶貧工作隊——廣州市黃埔區南崗街道辦的駐村干部們。扶貧工作隊的進駐,給梅溪村帶來了脫貧的希望。2011年5月,梅溪村被列為豐順縣農村低收入住房困難戶住房改造整村推進示范點,成為廣東全力推進的20個省級“幸福安居工程”示范村之一。

“經過工作隊前期的摸查和動員工作,梅溪村召開了三次村民代表大會,向群眾宣講整村推進的新農村建設和梅溪村整體規劃,逐家逐戶做好面對面的宣傳發動,解除村民的各種疑慮和解決實際問題。”縣扶貧局局長郭春山告訴記者,在強有力的宣傳思想工作推動下,一場農村低收入住房改造整村推進的大工程在梅溪拉開了帷幕。

據了解,幫扶單位和豐順縣共同籌資890萬元,危房改造戶平均每戶自籌1.5萬元,農房改造以農戶自籌為主、政府補助為輔落實資金,采取統一設計、統一施工的方式,對全村390戶進行整村連片改造。“目前已改好350戶,還有40多戶正在改造中。”邱耀亮告訴記者,省、市有關領導都多次來村里調研,對農房改造工作比較滿意。

“短短一年時間內便完成了梅溪整村的住房改造,在全縣農村低收入住房困難戶住房改造建設工作中起到很好的示范帶動作用。”陳修忠曾是豐順老縣長,退休后就到縣老促會,擔任了幾屆會長,一直在為豐順老區的建設和發展奔波。看到梅溪今天的變化,他抑制不住自己內心的喜悅,“扶貧‘雙到這種模式確實給老區帶來了深層次的改變。”

我們到梅溪的時候,剛下了一場大雨,一位六十多歲的老人正在自家門前洗菜,知道記者的來意后,她站起身,動情地對記者說:“我活了這么大歲數,做夢都沒想到還能住上新房子。”樸實的話語道出了扶貧工作取得的成效。

在梅溪,記者還看到,主村建設了天然浴場休閑區——天然游泳場、親水平臺、兒童浴池、竹棚等休閑場所。配備了太陽能路燈,還特設富有本地特色的農家樂飯莊,一個自然風光和生態休閑的旅游新景區正具雛形。“暢游溪水覓清涼,安坐竹亭納清風”,成為今日梅溪老區村的真實寫照。

貳

“貧困村要實現長久脫貧致富,必須發展集體經濟。”在去豐良鎮仙洞村采訪前,縣老促會副會長廖金發告訴記者,自扶貧“雙到”開展以來,幫扶單位在如何提高村集體經濟實力上下功夫,求實效,不斷嘗試,逐步找準了發展產業經濟的路子。

驅車向仙洞發展農業產業園進發,沿途嶄新整潔的村容村貌、美麗的田園風光,令我們目不暇接。拐過幾個彎,眼前豁然開朗:一片開闊的池塘,一大群鵝,有的在水中游來游去,有的在岸上踱著步,梳理著羽毛。“這些都是從國外引進的新品種——郎德鵝,目前市場前景不錯。”縣老促會秘書長李少級告訴我們。

仙洞村屬貧困山村,遠離縣城30多公里,全村共443戶2230人,其中貧困戶136戶,貧困人口521人。絕大多數村民以種植水稻為生,集體經濟薄弱,集體經濟收入僅為鋪面租金2500元,留守在村的大多是老人、小孩和病人。根據省市扶貧開發“雙到”工作安排,廣州發展集團負責幫扶豐順縣豐良鎮三個貧困村及438戶貧困戶,其中屬下廣州發展實業控股集團股份有限公司對口幫扶仙洞村。

“要在貧困村發展集體經濟,一是要利用村的自然條件優勢,二是要走市場高端差異化之路,三是既要金山銀山,又要綠水青山,形成可持續發展的機制。”對發展集體經濟,廣發集團幫扶工作隊有自己的策略。根據仙洞村實際,他們首先從發展溫氏養雞場入手,2011年3月,果斷投入資金購買了附近一個加盟溫氏集團、總規模約12000只雞的養雞場,并轉由村委經營管理,使集體經濟嘗到了甜頭。接著,迅速成立仙洞廣發農業專業合作社,并逐步拓寬發展集體經濟項目,先后投資發展養殖東南亞藥蝎、種植美國甜玉米、飼養仙洞黑豬、種植五彩米等幾個項目。并在村陳屋片打造一個占地約100畝、集“養豬+養雞+養魚+養鵝+金銀花+蜜柚”六位一體的現代農業產業園,大力發展高經濟性、本地比較少見的海南定安黑豬、山東汶上蘆花雞、優質郎德鵝、九豐一號金銀花等特色項目。并在園區開展太陽能、沼氣綜合利用等工程,翻新改建產業園辦公室,開展科學化、精細化、規范化管理,開展園區整體綠化美化和無害化排放,努力打造一座花園式農業產業園。同時通過“公司+合作社”形式,實現產、供、銷一體產業鏈。目前,村民年純收入達到7000多元,貧困戶全部脫貧。

“預計到今年年底,集體經濟將實現年收入25萬元以上。”仙洞村支部書記劉良將告訴記者,仙洞村有望再次實現跨越式發展,走上產業強村之路。

“走集體經濟帶動貧困戶穩定脫貧的路子,廣發集團這個好點子實實在在為仙洞村做了一件大好事。”談及對口扶貧幫扶工作,劉良將連連舉起大拇指表示贊賞。“這樣的幫扶,我們的生活肯定會大大地改善。”

雨后的仙洞發展農業產業園,更加清新、幽靜,若深深呼吸吐納一番,便會覺得神清氣爽。離開時,記者忍不住又回頭看了幾眼。

叁

“群策群力扶貧開發,同心同德脫貧致富”,“扶貧扶到點子上,荒山也會變金山”,“先富幫后富,同走富裕路”,“扶貧先扶志,治窮先治懶”……像這樣的宣傳標語在豐順鄉鎮隨處可見,表達了村民們脫貧致富的熱切愿望,希望通過與對口幫扶單位共同努力,使貧困村真正走上致富路,過上好日子。

“豐順縣金葉發展公司為我們黃粗村孤寡老人建安居房,打通了1.2公里的自然村村道,修建了4.4公里的水渠。帶動村民擴大了香蕉種植規模,每年僅香蕉種植一項每戶收入達2-3萬元。”

“扶貧‘雙到以來,省國土資源廳為我們修建村文體活動中心、仙龍廣場、仙龍公園和仙龍村小學,實施村道水泥硬底化和飲水安全工程;為17戶貧困戶和五保戶實施了危房改造,為有種養項目的農戶購買農用物資,為貧困老人購買養老保險,為就讀高中、技校和大學的學生以及因遭受洪災的村民等發放補貼。”

“省住房城鄉建設廳通過教育、醫療、養老、生活救助等方面幫扶,蓮塘村76戶有勞動力貧困戶全部實現穩定脫貧。村容村貌得到脫胎換骨的變化,公共服務設施不斷完善,基本形成宜居村莊環境格局。”

“省總工會累計投入幫扶資金815萬元,其中,570萬元用于‘幫村,245萬元用于‘扶戶。2011年黃蔡村集體經濟收入15.5萬多元,貧困戶年人均純收入達6890元,128戶貧困戶全部脫貧。”

“黃埔區人社局、安監局籌集幫扶資金1516.74萬元,其中幫扶單位引資1067萬元,對石橋村引進竹子深加工產業、種植黃花梨、沉香等名貴樹、合作建設生豬養殖基地、入股廣州(梅州)工業園、建設村安全飲水工程、建成信息化示范村;對幫扶戶進行培訓轉移就業、發展特色種養、購買新農保、新農合及扶貧助學。”

在豐順老區走訪的幾天里,每到一處我們聽到的都是這樣的介紹。

豐順扶貧“雙到”工作如火如荼,成效有目共睹。

8月6日,對山區扶貧開發“雙到”工作進展情況十分關注的省委書記汪洋,抵達梅州后,第一站就先來到豐順八鄉山鎮考察生態旅游區建設情況。對八鄉山鎮黨委政府通過發展生態旅游帶動農民系統脫貧致富的思路,汪洋書記表示贊許和肯定。

“這兩年,省、市以及有關部門領導非常關注老區扶貧開發工作,多次來豐順調研,并對扶貧“雙到”工作給以充分肯定,這對幫扶單位和豐順干部群眾來說是極大的鼓舞和激勵。”李少級告訴記者。

截止今年6月,全縣98個幫扶單位共籌集幫扶資金5.19億元,平均每個貧困村530萬元,其中社會籌資1.35億元,縣財政投入3603萬元,落實幫扶項目698個,打造蓮塘、黃礤、仙龍、仙洞、砂田、石橋等6個省級整村推進幸福安居示范村。98個貧困村集體經濟收入平均達9.1萬元;年人均收入平均達6463元,提前一年實現穩定脫貧的目標任務。

“只有真正了解老百姓的心聲,才能使扶貧工作真正切合老百姓的需要。三年的‘雙到工作,讓豐順老區發生了翻天覆地的變化。”郭春山局長表示,下一步,將積極鞏固和擴大扶貧“雙到”工作成果,確保“雙到”工作持續推進,取得長效。