湘繡:一匹價值兩斤黃金

趙晟 蘇秉瑜

在馬王堆繡品出土之前,湘繡有據可考的歷史最遠只能追溯到明代,1972年的考古發現,無疑把它的歷史向前推了一大步。

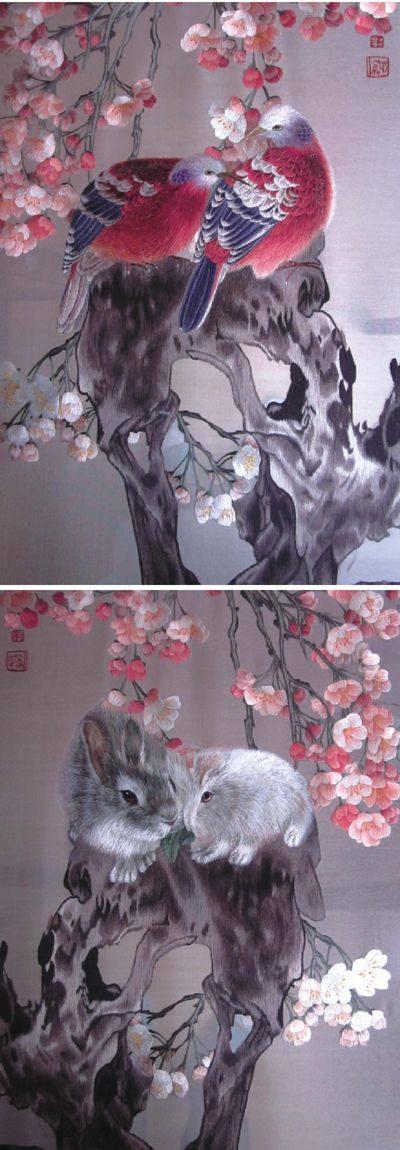

為了更好表現圖案的濃淡陰陽、色階漸變,李厚芑將一股繡線劈作多股,每股粗細僅相當于頭發絲的十分之一。

長沙大火幾乎摧毀了湘繡的根基,許多老字號湘繡作坊被付之一炬,繡工罹難者十有七八。直到解放前夕,湘繡仍沒有從那場災難中恢復過來。

回顧湘繡的歷史,有兩段最讓人激動:一是長沙馬王堆漢墓發掘,當年的墓主人使用了許多湘繡隨葬,它們完好保存至今,向今人展示了湘繡的淵源;二是創辦“彩霞吳蓮仙女紅”——這既是一個湘繡品牌,也是一個作坊名稱,在“彩霞吳蓮仙女紅”極盛的晚清時代,湘繡風靡大江南北,場面一時無二。

作為一種湖南地方繡種,湘繡起起落落,幾番“走出去”又“返回來”,最終退守湖南一隅。在湘繡的發源地,今天的長沙,人們偶爾還能見到幾塊湘繡招牌探出街頭,零零落落,半遮半掩,絲毫透不出它“中國名繡”應有的傲人霸氣。

湘繡的輝煌已不復從前。盡管它在技藝傳承方面還后繼有人,可從行業的規模、效益來看,湘繡正在漸漸失去影響力。生存還是沒落,這是千年湘繡面臨的新問題。

馬王堆漢墓里的湘繡祖宗

1972年,湖南長沙馬王堆漢墓被整體發掘。作為20世紀中國最偉大的考古發現之一,馬王堆漢墓出土了海量文物,大大小小、各種各樣有數千件之多。

墓葬的主人名叫辛追,她是西漢初年長沙國丞相、轪侯利倉的妻子。辛追大概是一個“文化人”和服飾愛好者,在后來清理出的幾千件文物中,帛書、簡冊、絲綢衣物、繡品就占了半數以上,也正因為她的這個愛好,久遠年代的西漢刺繡才能遺留至今,被今人窺見。

馬王堆出土的繡品,大致可分為“乘云繡”、“長壽繡”、“信期繡”3類。所謂“乘云繡”,就是在絲帛上繡上翻騰飛卷的五彩祥云,云霧中隱約可見露著頭部的鳳鳥,作為鳳鳥乘云的象征;“長壽繡”用多種彩色絲線繡出花穗狀的流云,流云中有僅露頭部的飛龍——漢代傳說龍能引導人們成仙,長生不老,所以稱這類圖案為“長壽繡”;“信期繡”的繡紋以燕子為主題,燕子是南遷北歸的候鳥,每年總是按期歸來,故稱它為“信期繡”。

“乘云繡”、“長壽繡”、“信期繡”的名字可不是后人杜撰,它們都明明白白記錄在一同出土的隨葬品清單上。最初,這些古怪名稱還真讓人云里霧里,可當它們呈現在眼前時,人們頓時恍然大悟——“嗨!這不就是湘繡么!”雖然已在地下埋了2000多年,但這些繡品無論從圖案還是到針法都清晰可辨,尤其是針法,主要分類有平針、辮子針、接針、打籽針等,它們無不帶有鮮明的湘繡特征。在馬王堆繡品出土之前,湘繡有據可考的歷史最遠只能追溯到明代,1972年的考古發現,無疑把它的歷史向前推了一大步。“在馬王堆之前,中國刺繡的老大哥是蘇繡,它保存有南宋時期的刺繡實物。可等到馬王堆繡品出土,湘繡的起源時間一下就超過了蘇繡,跨到了西漢早期,什么是一步跨千年?這就是!事實面前蘇繡肯定要讓位,現在的老大哥就是湘繡”,“湘繡在西漢時就價格不菲,據史書記載,像長壽繡這類高檔刺繡品,當時一匹的價值是2萬錢。漢代黃金1斤值1萬錢,2萬錢就是2斤黃金,可見刺繡在漢代是價比黃金的。最早的湘繡就是奢侈品,它帶有很強的內府造痕跡,選料不計工本,普通老百姓也根本無法享受”,蘇秉瑜是湘繡專家,也是最早一批研究馬王堆繡品的學者之一。

據蘇秉瑜考證,湘繡技藝從官府流向民間,時間大概是在三國亂世,這一點史籍上也有斷斷續續的記載。很多的內府刺繡技藝在流轉過程中消失,“打個比方,就像把溫棚里的花突然搬出去,讓它接受大自然的考驗,很多花肯定受不了。湘繡也一樣。到了民間,以前繁瑣奢華的技藝立刻失去支撐,消失的消失,退化的退化。現代湘繡與西漢湘繡有類似的地方,但也不是完全傳承。除了一些基本針法,現代湘繡更多的是吸取了蘇繡、粵繡的創作特征。所以于歷史,湘繡可以稱老大,可在技法上湘繡就沒那么足的底氣了”。今天,包括蘇秉瑜在內的湖南湘繡技師、專家正在醞釀一個“湘繡振興計劃”,其中,變革創作技法就是他們要解決的重要問題。

湘繡與湘軍,一段清末繁榮史

湘繡發展的確吸納了眾家之長,但因此說它拾人牙慧、毫無創造,顯然也是有失公允的。清代晚期,在“天時”、“人和”的共同作用下,無論是技法還是影響力,湘繡都迎來了一次發展高潮。

清代咸豐、同治年間,太平天國起義爆發,轟轟烈烈,幾乎占據了清王朝的半壁江山。當糟朽腐敗的八旗兵、綠營兵無法與起義軍對抗時,曾國藩和他領導的湘軍順勢登上了歷史舞臺。

往后的故事不必贅述,現代教科書已經給了曾國藩和湘軍扣了一個帽子——“鎮壓太平天國起義的劊子手”。1864年7月,湘軍攻陷天京(今南京),太平天國覆滅。清王朝是馬背上起家,歷來重視軍功,許多建立了“蓋世奇功”的湘軍將領因此加官晉爵。他們履職京城,風光無限,但身在異鄉的孤獨感卻不時襲來。為了同鄉抱團,這些湖南籍官員迫切需要一種外在符號來獲得認同,凝聚精神。此時的湘繡就成了他們的首選。

市場有需求,這是湘繡崛起的天時。與此同時,“人和”的因素也開始閃現——李厚芑[qǐ]、胡蓮仙兩位繡女,在湘繡技法上獨辟蹊徑,從此讓湘繡具有了區別于蘇繡、粵繡的特色。

李厚芑首創“劈絲”和“摻針繡”法,為了更好地表現圖案的濃淡陰陽、色階漸變,李厚芑將一股繡線劈作多股,每股粗細僅相當于頭發絲的十分之一。在繡品色彩漸變的地方預先留出空隙,配好繡線后上針,按不同顏色和色階一針一針摻繡。用摻針繡技法完成的繡品,圖案精細、富有立體感,更賦予了繡品一種雍容華貴的感覺。

李厚芑是湘繡新技法的開創者,而讓技法發揚光大、名揚天下的卻是湘陰繡女胡蓮仙。胡蓮仙是蘇州吳縣人,自幼學繡,對蘇繡工藝了如指掌,20歲時她隨夫遷居湖南湘陰。正是在這里,胡蓮仙學會了湘繡的“劈絲”和“摻針繡”技法。清光緒初年,胡蓮仙在長沙尚德街創辦“彩霞吳蓮仙女紅”繡品店,專營湘繡產品,很快供不應求。清光緒二年(公元1876年)胡蓮仙湘繡首度進京,在湖南會館內陳列展賣,一舉轟動京城。在京湖南籍官商蜂擁采購,僅光緒二年這年,胡蓮仙湘繡就“獲利巨萬”,迅速占領了市場。而用湘繡制作的各色衣物、飾品從此也成了京城湖南人的“制式穿戴”——湘繡為他們提供了群體認同,借助他們,湘繡也在帝國首都站穩腳跟,開枝散葉。

清末是湘繡發展的黃金年代,在中國北方,它甚至一度與“繡壇大佬”蘇繡平分秋色,互爭雄長。“劈絲”與“摻針繡”技法也進入各地繡工傳習所(相當于今天的刺繡職業學校),成為必修課程。清光緒二十五年(公元1899年),湘繡大師胡蓮仙去世,歸葬在長沙新碼頭史家港,社會各界人士紛紛趕來祭拜,禮送大師最后一程。

現代湘繡的振興難題

胡蓮仙不僅是清末湘繡技藝的領軍人物,同時,她還具有敏銳的市場意識,推動了湘繡產業化、規模化生產的進程。胡蓮仙的去世,是湘繡發展的一大挫折,其后再沒有一位人物能像她一樣,引領湘繡走向新的高潮。

1911年清王朝覆滅,中國北方政局大亂,好不容易闖出的市場迅速破碎萎縮。湘繡最后一次被世人關注是在1929年——當年6月1日,孫中山先生靈柩由北京碧云寺遷往南京中山陵安葬,當時覆蓋靈柩的就是一件湘繡棺罩。它長約6.6米、寬約2米,底料為藍灰色杭緞,中繡國民黨青天白日黨徽,四圍用白絲線繡回紋圖案環繞,整件棺罩精美莊嚴,堪稱民國時期湘繡絕品之一。該棺罩現藏臺北故宮博物院。

湘繡退出北方市場,退回長沙之后,繼續慘淡經營。假如時局穩定、社會繁榮,經過一段時間的發展,湘繡多半還能東山再起。可歷史就是不容假設,接踵而至的抗戰烽火讓湘繡跌入了深淵——1938年日寇進犯長沙,國民政府奉行堅壁清野、“焦土政策”,一把大火將長沙燒了個干干凈凈。那是好一場焚城烈焰!據僥幸逃出的人事后回憶——“只見城中烈焰升騰而起,映紅了整個夜空,來不及撤退的長沙百姓,披頭散發尋找親人的,頓足捶胸的,望著大火發呆的,撲向火叢搶救財產的……房倒屋塌的轟隆聲,伴隨著歇斯底里的失望絕叫……”

長沙大火幾乎摧毀了湘繡的根基,許多老字號湘繡作坊付之一炬,繡工罹難者十有七八。直到解放前夕,湘繡仍沒有從那場災難中恢復過來,所有的技藝僅靠幾個老技師艱難維持,茍延殘喘。

“湘繡在抗戰時期的損失,用傷筋動骨這個詞都不能形容,簡直可以說是油盡燈枯。解放后有統計,1953年,曾經偌大一個湘繡行業只剩下技師9人,繡工稀稀拉拉幾百人,差不多算是垮掉了。后來公私合營,國家牽頭成立了很多湘繡廠、研究所,確實培養了不少人才,但離湘繡振興還遠得很。最近二十多年,湘繡雖然走向了市場,但還是沒有掀起什么大浪,2010年湘繡的國內銷售僅是蘇繡的十分之一,更別說走出國門掙點外匯了”,蘇秉瑜對湘繡行業的現狀了如指掌:“市場打不開何來收益,沒有收益又有誰愿意干?刺繡這行費時費力,就拿湘繡繡虎來說,頭部毛要豎起,針法要剛勁,如此才能虎虎生威;肚子、胸膛、臉邊的毛則要用聳毛針,往外走則要用邊毛針;舌頭要用柔和些的游針;而眼睛則要用短針、短線,以漩游針斜刺、急走,層層繡出。一幅成功的作品,至少要耗費繡工數月的時間,如果作品完成了遲遲賣不出去,或者收益低,那真是得不償失”。

據蘇秉瑜講,上述困境蘇繡都曾遇到過,可人家“八仙過海各顯神通”,多多少少都克服了,可湘繡還在摸索、試探——“以前湘繡收徒弟很嚴格,第一關就是看手,手出汗的不行,手毛糙的更不行……這些門檻現在都降低了,廣教門徒,起碼要在湖南普及湘繡技術。畢竟要先有人,才談得上振興”。