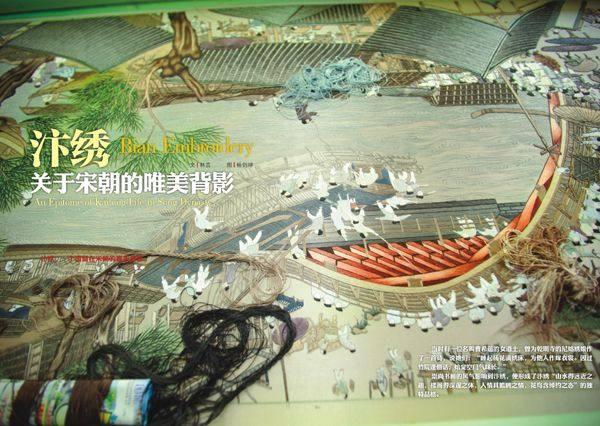

汴繡:關于宋朝的唯美背影

林蕓

當時有一位名叫曹希蘊的女道士,曾為乾明寺的尼姑繡娘作了一首詩,說她們:“睡起楊花滿繡床,為他人作嫁衣裳。因過竹院逢僧話,始覺空門氣味長。”

崇尚書畫的風氣影響到汴繡,便形成了汴繡“山水得遠近之趣,樓閣得深邃之體,人情具瞻眺之情,花鳥含綽約之態”的獨特品格。

汴繡,也稱“宋繡”,距今已有上千年歷史。歷史上汴繡聲名顯赫,曾超過蘇、蜀、粵、湘四大名繡,被作為宋朝的“國寶級”御用刺繡。北宋崇寧四年(1105年),朝廷還設置了專門的“文繡院”,使汴繡成為我國歷史上“起點最高的繡種”。

有人說,汴繡是“在對的時間,出現在了對的地點”。這個對的時間說的就是宋朝,而這個對的地點說的便是開封。

公元960年,趙匡胤發動“陳橋兵變”,建立北宋,定都開封(史稱“東京”或“汴京”)。歷史選擇開封作為宋朝這個偉大朝代的起點,也許只是出于偶然,然而這種偶然,卻不負所望地開出了一枝最裊娜的花——汴繡。

“為他人作嫁衣裳”的主人公竟是尼姑

作為北宋的國都,開封是當時世界上最大的城市。

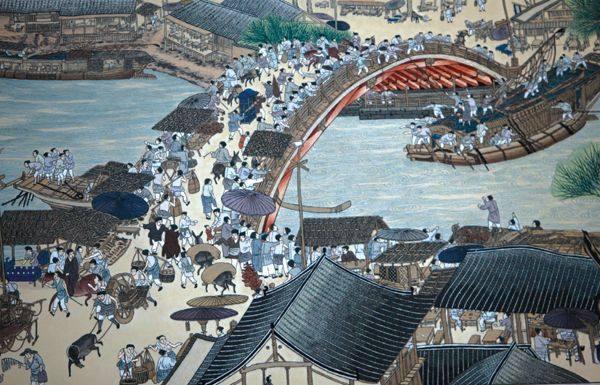

在這里,所有的繁華、所有的志得意滿都是史無前例的。正如張擇端在《清明上河圖》中提到的那樣:城內外人煙稠密,糧船云集;街道兩旁懸掛著市招旗幟的店鋪林立羅展,各行各業,應有盡有。

據記載,除了當時駐扎在京城的十萬余禁軍和他們的家眷,以及為數眾多的達官貴人,還有來自全國各地的商人走卒、民間藝人……大大刺激了北宋商品經濟的發展,形成了“所有你能想到的”生意共410多行。在這410行中,刺繡業如魚得水,是當之無愧的“萬花之魁”。

那不僅是一個王朝、一座城池的盛世,更是汴繡的盛世。上至帝王妃嬪、王侯將相的龍袍、官服,下至普通百姓的婚喪嫁娶之衣,每一天、每一樣都離不開刺繡的點綴。

為了獲得最好的刺繡,公元1104年,管絲織、刺繡的中少監張康白向朝廷啟奏,建議設置專門的刺繡院,遴選繡工300人,并從江浙、四川一帶廣攬刺繡高手教授。由她們專門負責繡制龍袍、鳳衣、龍鳳日月旗、各級官員的朝服、烏紗帽、朝靴等衣飾用品和歲貢時作為賞賜給各國使節的禮物。

于是第二年,這所官辦的“刺繡大學”——文繡院便應運而生了。文繡院設置在皇宮之內,由少府監掌管。這里高手云集,日日都能看到繡娘們十指翻飛的動人景象。然而即便如此,單憑文繡院300繡娘的齊心合力也仍然不能滿足人們對于刺繡的巨大需求。

所以早在文繡院成立之前,民間就已經有了另外兩支刺繡力量:“百姓繡戶”(朝廷雇傭的民間繡姑)和諸尼寺繡姑。

尼姑成為刺繡的重要力量,是汴繡中所獨有的現象。當時,以相國寺為中心,形成了一個巨大的刺繡交易場,每月5次開放,一時盛況空前。而在相國寺的東門外有一條“繡巷”,住著來自華嚴尼寺、兩浙尼寺等寺院中的尼姑繡娘,她們往往在夜里挑燈做活,白日則當壚售賣繡作、花朵、珠翠頭面、生色銷金花樣袱頭、帽子、冠子、絳線之類。

這些本應紅塵了斷,卻偏偏日夜沉醉在刺繡的迷離之美中的繡娘,不知曾勾起了多少王孫公子的多情惆悵。

而最惆悵的,當然還是她們自己。

相傳,當時有一位名叫曹希蘊的女道士,曾為乾明寺的尼姑繡娘作了一首詩,說她們:“睡起楊花滿繡床,為他人作嫁衣裳。因過竹院逢僧話,始覺空門氣味長。”一句“為他人作嫁衣裳”,不知道出了多少尼姑的哀怨彷徨……

汴繡的古名畫情結

關于中國刺繡,有一種流傳甚廣的說法是:“蘇繡貓咪,湘繡獅虎,蜀繡游魚,粵繡鳥禽,汴繡人物最傳神。”的確,如果宋代是汴繡的靈魂,那么書畫便是汴繡解不開的情結。

仿佛賭氣似的,今天的開封人固執地追念著遠古的時代。

他們模仿《清明上河圖》中的北宋,修建起一個偌大的清明上河園,又在汴繡里千萬遍地重繡歷朝歷代的名畫:從唐代韓滉的《五牛圖》和周昉的《簪花仕女圖》,到五代顧閎中的《韓熙載夜宴圖》,宋代崔白的《寒雀圖》和張擇端的《清明上河圖》,到元朝的《永樂宮壁畫》,再到清代郎世寧的《百駿圖》……而這種千年不變的“山水人物、樓臺花鳥”主題,使人恍惚覺得,也許時光從來不曾流逝過。

汴繡題材的這種名畫傳統,其實主要是源于宋徽宗。中國的帝王,歷來不乏才子文人,比如宋徽宗便是其中一個。他不僅是一國之君,更是一名卓有成就的書畫家。

正所謂“上有所好,下必甚焉”。在他的推動下,開封成立了當時全國畫壇的最高機構“翰林畫院”。宋徽宗還親自為畫院制定了各項規章制度,下令設立專門培養繪畫人才的畫學,開設道佛、人物、山水、鳥獸、花竹、屋木等科目,教授《說文解字》、《爾雅》、《方言》、《釋名》等課程。培養了諸如張希顏、孟應之、趙宣等一大批優秀的畫家。

崇尚書畫的風氣,直接影響了汴繡。不久,朝廷又特設了繡畫專科,將繡畫分為了山水、樓閣、人物、花鳥等幾大類——產生了對后世影響極大的“宋繡畫”,使汴繡由實用進而成為一種藝術欣賞品。

新的題材,必然呼喚新的針法。經過數代繡娘的探索嘗試,除了傳統的針法外,汴繡還產生了諸如“滾針繡水紋、練針繡船錨、繩針繡錨繩、別針繡棚席、反吃繡屋瓦、發針繡人物、蒙針繡柳樹”等多種針法。并最終形成了汴繡“山水得遠近之趣,樓閣得深邃之體,人情具瞻眺之情,花鳥含綽約之態”的獨特品格。

以致于千年后,人們早已不能區分究竟是古名畫在汴繡中獲得了重生,還是汴繡在古名畫里得到了永生?

汴繡,一個遺留在宋朝的唯美背影

正如前面所提到的,汴繡的命運從一開始就是與北宋和都城東京(今開封)牽連在一起的。所以當北宋滅亡,皇室南遷之后,汴繡也就不可避免地走向了末路。

公元1127年,東京陷落后,北宋滅亡。破城后的金人將城內的百工和名伎藝人、宗室、僧道、百官等搶掠一空。136萬人的東京遭此浩劫,早已繁華不再,而元氣大傷的汴繡也隨之跌入了低谷。

城破了,皇帝走了,但借著昔日的榮光,汴繡并沒有立即死去。在當時的開封街頭,仍有一些貨郎叫賣各樣彩色繡花線,民間也仍保留著女子在七月七乞巧的習俗。只是汴繡從此只能不露聲色,低調地“茍活于世”了。

后來的歷史里,無論是在蘇、蜀、粵、湘四大繡聲名鵲起的明清朝,還是在戰火頻繁的抗日戰爭期間,或者在建國后成立“機繡合作互助組”,或者是如今散落城中的繡莊、繡廠……幾經沉浮的汴繡,最終都沒能逃過時代的變遷,漸漸模糊成了一個遺留在宋朝的美麗背影。

但它骨子里所透出的嫻靜古雅和莊重高貴,仍時時令人感慨:如果開封沒有汴繡,我們的宋朝,我們的中原又該多么寂寞寥落?

因為,永遠沒有人能回答:在中國的歷史里,曾有多少人,用了多少細膩的心和多少種我們不懂得的針法,多少次往返于光滑的緞面上,才繡出了所有中國人都懂得的色彩與形象?