警惕延遲退休的“無察覺危機”

唐鈞

目前,中國法定社保繳費之和已達工資40%以上,如此之高的繳費率不但在國際上“獨占鰲頭”,而且早已對私營企業造成重壓,若再推遲退休年齡,讓企業為勞動生產率已經降低的老人續繳社保,對經濟績效的折損可想而知。

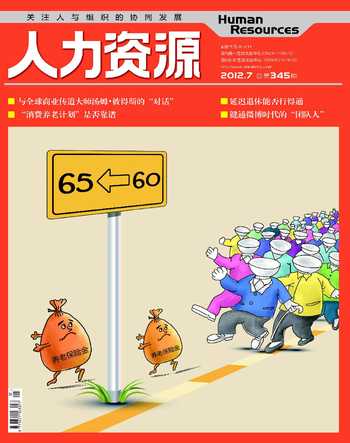

延遲退休解決什么問題

2010年,上海市開始了“柔性”延遲申請退休的試點;2011年底,《深圳經濟特區性別平等促進條例(草案)》提出女性與男性勞動者同齡退休,今年2月,《深圳經濟特區社會養老保險條例(征求意見稿)》又提出,可延遲申領養老金。

常言道:“一把鑰匙開一把鎖”,無論是上海還是深圳,“延退”這把鑰匙或許開的是“人力資源不足”這把鎖,但若在全國范圍內實行“延退”,恐怕開的就是養老金空賬這把大鎖了。

根據社保專家的測算,“延退”后,每年可減緩養老基金缺口約200億元——盡管在目前1.7萬億元的缺口規模面前,只是杯水車薪,但在養老金缺口壓力持續加大的情況下,“延退”或許可以成為緩解社保基金缺口壓力的一副鎮定劑,在一定程度上為給社保基金輸血、造血爭取一些必要的時間。

國際經驗能否適用

從國際經驗看,推遲退休年齡的政策目標有二:一是保持勞動力的供應,二是減緩養老保險的壓力。

20世紀后期,推遲退休年齡確實成為國際上的潮流,其初衷主要是針對因人口老齡化而導致的勞動力缺乏。當時,入圍“人口老齡化”這個圈子的主要是發達國家,如經濟合作組織(OECD)國家。因為各種主觀和客觀的原因,生育率普遍不高,同時人均壽命普遍延長,所以人口結構逐漸老化。加上人口規模本來就不大,一旦跨入老齡化國家行列,勞動力配置就會捉襟見肘。因此,延長工作年限就成了社會政策的“法寶”。

譬如,在上個世紀90年代,經合組織的24個國家中,就有澳大利亞、愛爾蘭、意大利、日本、新西蘭、葡萄牙、土耳其等7個國家調整了退休年齡,其中大多是將男性和女性的退休年齡都調整到65歲。比較有趣的是土耳其,1991年的規定是男55歲、女50歲,1994年調整到男60歲、女55歲,但到1998年又恢復到男55歲、女50歲。當時經合組織國家紛紛調整退休年齡,最主要的原因是缺乏勞動力。土耳其先是“跟風”,后來發現他們并不缺乏勞動力,于是又恢復到原來的退休年限。

從20世紀末開始,發達國家老齡化程度進一步加深,使本來在設計上就存在缺陷的養老保險制度出現了資金鏈隨時可能斷裂的危機。于是,延遲退休年齡的政策又成為應對養老保險危機的又一個有效手段。

近年來,美國、法國、丹麥、希臘等國紛紛采取了延遲退休年齡的政策措施。美國從65歲調整到67歲,法國從60歲調整為62歲,丹麥從65歲調整到67歲,希臘從61歲調整到63歲。

其實,歐美各國大多是實際退休年齡早于法定退休年齡。美國男性的法定退休年齡65歲,實際退休年齡為64.6歲;英國法定65歲,實際63.2歲;法國法定60

歲,實際58.7歲;加拿大法定65歲,實際63.3歲;丹麥法定65歲,實際63.5歲。法國的法定退休年齡較低,但實際退休年齡更低于60歲。但法國議會通過法案將退休年齡提高到62歲,卻引發了百萬人走上街頭的抗議浪潮。最近的法國大選,奧朗德當選上臺后,就已經反其道而行之,將退休年齡退回到60歲。

對于西方國家來說,隨著老齡化程度的加深,勞動力供應不足和養老保險壓力增大幾乎是同時發生的,因此,實施“延退”從政策效果上說,可謂“一箭雙雕”。

但由于近年來的歐洲主權債務危機,歐洲國家的“緊縮政策”中確實也包括了“延退”,這是政府在已經資不抵債的情況下做出的無奈之選。但從政策效果看,包括“延退”在內的緊縮政策并不成功,現實情況是越來越多的歐洲國家的經濟在走向衰退。

贊成與反對的利益之爭

盡管在人保部看來推行“延退”勢在必行,但從網絡調查的結果看,反對者占據了絕大多數。根據人民網進行的調查,截至6月12日,有93.9%的網友反對“延退”,只有2.4%的人接受。反對者認為,此政策將對就業市場造成新的壓力;支持者的態度是,如今人們的平均壽命延長,加之養老金缺口的現實,確需“延退”。

一般來說,支持“延退”的大多是白領,而反對“延退”的大多是藍領。因為年齡的增長,對白領而言是有積累優勢的,對藍領而言卻是劣勢。雖說現代科技發展對于勞動的體力要求看起來有所降低,但實際上,勞動強度和工作的緊張程度卻成倍增加。所以,藍領工人到了男50、女40以上,大多數都會有心有余而力不足的感覺。因為工作效率下降,藍領工人到“4050”以后,被企業以各種理由辭退的可能性大增。一旦被辭退,不但沒有了穩定的收入,還要繼續繳納養老保險。如若再延長5年,艱難的日子可想而知。

現在中國的勞動年齡人口正處于高峰期,大約有9億,其中大約還有1億人沒就業。從長遠趨勢看,即使到老齡化最高峰時,中國仍然有接近8億的勞動力。這就是人口大國的比較優勢,以勞動力的絕對數和可能的經濟規模相比較,中國并不缺乏勞動力。反之,到那時失業問題仍將是中國的一大社會問題。

養老,實際上并不是簡單的“收多少,發多少”的問題,而是取決于兩個條件:一是在進入老年階段時,中國社會能夠創造多少財富;二是這些財富怎樣分配,老年人可以從中獲得多大份額。不能把目光局限在“保險”的框框里。其實,現行的社會保障制度早已不是完全靠收取保險費和支付養老金來運作的了。譬如,2011年各級財政每年對城鎮職工養老保險的投入已經高達2272億元;占當年基金總收入的13.4%,占當年基金總支出的17.8%。又譬如,新農保和城鎮居民養老保險中,財政支付的655億元,占基金總收入的61.2%,是基金總支出111.4%。

從理論上說,社會保險制度的資金是三方分擔的,除了勞動者和用人單位之外,還有國家扮演的這個“最后后臺的角色”。隨著老齡化程度的加深,國家財政的投入完全是應該的,也是必須的。這本是社會保險制度的題中應有之義,也是政府不可推卸的責任,大驚小怪實在是沒有必要。

《人民論壇》最近討論“無察覺危機”。其實說白了,世上并沒有什么危機是事先完全沒有征兆的。關鍵的是,決策者是否把它當作一種預兆。可以說,反復嘮叨“延退”這個“政策釘子戶”,很有可能是一個惡兆,嘮叨一次政府就丟一次分,長此下去,會加深公眾對政府缺乏誠信的印象。

《孟子》中有 “得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲與之聚之,所惡勿施,爾也。”孟子的說法應該是,得天下在于得其民,得其民在于得其心,而得其心就要想民所想,為民所為。