組織生命周期視野中的大學戰(zhàn)略管理模式創(chuàng)新

收稿日期:2012-01-16

作者簡介:張慶輝,鄭州大學高等教育研究所講師,教育學博士。(鄭州/450001)

*本文系河南省教育廳人文社會科學研究項目“河南省高水平大學建設的戰(zhàn)略研究”(項目批準號2011-GH-063)研究成果。

摘 要:傳統(tǒng)大學戰(zhàn)略管理模式具有簡單化和機械化的特點,在外部環(huán)境日益復雜的背景下面臨著適應性不足的局限。從組織生命周期的視角出發(fā),能夠洞察到大學成長與戰(zhàn)略管理的內在關聯(lián),明晰大學戰(zhàn)略管理在共時性和歷時性上面臨的雙重任務,將以適應性為基礎的戰(zhàn)略思考與傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法進行整合,構建動態(tài)化的大學戰(zhàn)略管理模式。

關鍵詞:大學;生命周期;戰(zhàn)略管理模式

從20世紀90年代開始,戰(zhàn)略管理研究逐漸走向了動態(tài)化和綜合化,研究者越來越清楚地認識到戰(zhàn)略管理是一個涉及到組織更新和成長的過程,法約爾把這一趨向稱之為“戰(zhàn)略有機觀”的出現(xiàn)。[1]面對組織和外部環(huán)境的復雜性升級,傳統(tǒng)的大學戰(zhàn)略管理理論和模式也面臨著同樣的挑戰(zhàn),我們必須從有機的觀點出發(fā)來認識大學戰(zhàn)略的本質以及重新構建大學戰(zhàn)略管理的模式。

一、傳統(tǒng)大學戰(zhàn)略管理模式的局限

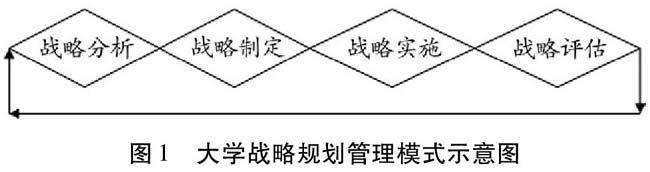

由于對戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略管理的認識不清,很多學校把戰(zhàn)略規(guī)劃等同于戰(zhàn)略管理,大學戰(zhàn)略管理活動呈現(xiàn)出簡單化和機械化的傾向。戰(zhàn)略管理強調目標設定和資源分配,特別強調規(guī)劃的可操作性,熱衷于把規(guī)劃做得很細很具體,以單一的線性方式思考未來,以簡單具體的數(shù)字預測和規(guī)劃未來,把戰(zhàn)略管理過程視為高度理性的可控過程。其中,確定目標、環(huán)境分析、規(guī)劃制定、戰(zhàn)略實施和評估等環(huán)節(jié)構成了大學戰(zhàn)略管理的基本要素。這種線性的戰(zhàn)略管理模式在相對靜態(tài)和穩(wěn)定的環(huán)境中是適用的,戰(zhàn)略管理各環(huán)節(jié)界限分明、相互分離,是一種從戰(zhàn)略分析、選擇,到實施、評估的順次推進過程。但是,戰(zhàn)略規(guī)劃管理模式對環(huán)境變遷的重要性認識不夠,忽視了大學與環(huán)境的交互作用對戰(zhàn)略的影響,即使內外部環(huán)境發(fā)生了明顯變化,也很少會對原有的規(guī)劃進行相應調整,致使大學不能對所置身的復雜、動態(tài)的環(huán)境做出有效的反應。很多規(guī)劃“對外部環(huán)境的適應性較差”,“具有一定的短期效應,很難面向未來”[2],對于指導大學發(fā)展存在著明顯的缺陷。

圖1 大學戰(zhàn)略規(guī)劃管理模式示意圖

戰(zhàn)略規(guī)劃管理是對既定戰(zhàn)略的管理,強調的戰(zhàn)略環(huán)境是一種有序、簡單、穩(wěn)定并受一些基本法則所主導的機械系統(tǒng),這實際上是現(xiàn)實世界的一種理想化描述。戰(zhàn)略規(guī)劃反映的是大學管理者的戰(zhàn)略意圖和理想預期,這種模式的戰(zhàn)略管理過程往往是大學的行政性動力機制加以推動的,是一個由上至下的管理過程,也是一種高度理性的過程。在這個過程中,“戰(zhàn)略形成”在“戰(zhàn)略實施”之前,而管理層則作為“理性的參與者”不斷發(fā)出各種指令,指揮協(xié)調各個職能管理部門和院系單位,推動既定戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。這種大學領導者推動的戰(zhàn)略規(guī)劃管理過程比較符合經(jīng)典戰(zhàn)略管理理論的有關思想和觀點,即有這樣一個基本前設:戰(zhàn)略規(guī)劃制定時與實施過程中大學面對的環(huán)境是基本上一致的,制定出來的戰(zhàn)略在規(guī)劃期間是適用于大學組織的變化與發(fā)展的。顯然,這一假設與當前環(huán)境的不確定性和大學組織復雜性增加是相悖的,這必然導致大學領導者受制于有限理性而常常無視外部環(huán)境的變化。

在大學戰(zhàn)略管理的過程中,必須將環(huán)境的變遷當成大學戰(zhàn)略管理的坐標,在環(huán)境的不斷變化中去調整組織結構、管理機制和行動模式等,在對環(huán)境的主動適應中最大限度地提升組織能力。早在將戰(zhàn)略思想引入企業(yè)管理之初,巴納德就曾指出“管理者必須審視環(huán)境,然后調整組織以保證與環(huán)境的平衡狀態(tài)”[3]。在大學成長和發(fā)展過程中,環(huán)境復雜多變的絕對性與戰(zhàn)略的長遠性之間有時是協(xié)調一致的,但更多時候會出現(xiàn)不協(xié)調狀態(tài),甚至可能發(fā)生尖銳的沖突與矛盾。當不協(xié)調狀態(tài)出現(xiàn)或者對抗性矛盾產(chǎn)生時,大學發(fā)展就會陷入困境,作為協(xié)調組織和環(huán)境關系的戰(zhàn)略就應該重新調整。因此,大學要沖破“戰(zhàn)略規(guī)劃不能變”的思想局限,在戰(zhàn)略管理過程中不是靜態(tài)地、機械地對待戰(zhàn)略規(guī)劃,而是始終保持動態(tài)性、靈活性的戰(zhàn)略思維,適時地檢測外部環(huán)境的變化狀態(tài),將以適應性為基礎的戰(zhàn)略思考與傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法進行整合,構建動態(tài)化的大學戰(zhàn)略管理模式。

二、大學生命周期特征與戰(zhàn)略管理的關系

1.大學組織的生命周期特征

阿什比說:“大學是一個具有生命特征的文化機構,它保存、傳播和豐富了人類文化。它像動物和植物一樣地向前進化,所以任何類型的大學都是遺傳和環(huán)境的產(chǎn)物。”[4]作為一種特殊的生命有機體,大學組織同生物體有著相似的進化過程。大學與環(huán)境之間存在著內在的緊密聯(lián)系,大學組織維護、分化和多樣性的根源就是環(huán)境。大學內生于自身所在的土壤,成長于自身所在的環(huán)境,適應于社會發(fā)展的新要求,自覺地調整自身行為,在與社會的互動中得以健全自身而不斷成長。與自然界其他生命有機體一樣,不同的大學雖然擁有不同的規(guī)模、不同的能力、不同的生存空間,但是他們都在按照自身的軌跡進化發(fā)展,擁有生物生命周期的一般特征,表現(xiàn)為一個從孕育、創(chuàng)立、成長到成熟、衰退的動態(tài)演進的復雜過程。

2.擁有戰(zhàn)略管理能力使大學超越生命周期

和一般生命有機體不同,大學具有明顯的智慧特征,在接受環(huán)境影響的同時能夠通過有意識的活動來改變自己的生存方式和進化路徑。擁有戰(zhàn)略管理能力是大學生命體智慧特征的具體表現(xiàn),這種智慧特征使得許多大學因為其內在基因的優(yōu)秀往往能夠超越生命周期規(guī)律,實現(xiàn)持續(xù)性的成長。戰(zhàn)略管理能力使大學具有自我破壞平衡的勇氣和能力,在競爭中主動抓住機會,吸取新的思想與知識,實現(xiàn)不斷成長的目標。正是有了這種自我打破平衡的能力,大學的發(fā)展才不會像其他生物的生命周期一樣必然表現(xiàn)出從出生到成長,然后成熟直至死亡的過程,使大學能夠在每一次生命周期的轉折處改變原來的發(fā)展軌道,進入一個新的生命周期。

3.對大學戰(zhàn)略本質的重新理解

根據(jù)組織生命周期理論,每個生物個體都有生成、成長、成熟、衰亡的生命周期過程,而整個生態(tài)系統(tǒng)中也實時在發(fā)生著動態(tài)的共生活動,大學戰(zhàn)略在大學的整個生命進化過程中也始終處在動態(tài)的演變之中。據(jù)此,我們可以把大學戰(zhàn)略理解為:在大學進化的某個時點上以及整個生命過程中,能夠使大學不斷改變和充實自己以保持同環(huán)境的高度適應性的一種機制。大學戰(zhàn)略作用于大學進化的整個動態(tài)過程之中:在大學進化的橫截面上環(huán)境變化相對穩(wěn)定,大學需要結合外界環(huán)境與大學自身的情況制定戰(zhàn)略和實施戰(zhàn)略;而在大學的整個進化過程中,在某種環(huán)境下有效的大學戰(zhàn)略,當環(huán)境發(fā)生變化時未必仍然有效,這時就需要重新確定或調整戰(zhàn)略,才能保證大學與環(huán)境的適應性。

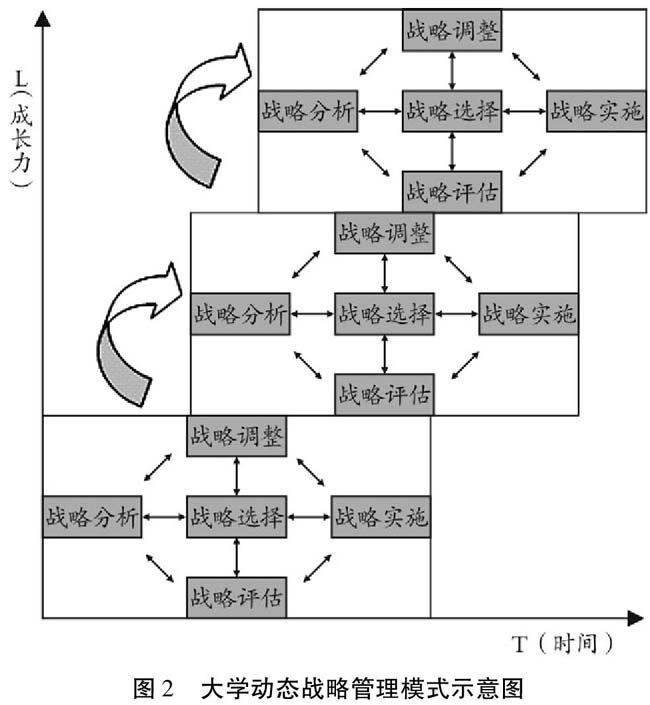

三、組織生命周期視角下大學戰(zhàn)略管理模式的重構傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃管理模式是從共時性角度出發(fā)的,著重強調系統(tǒng)化的規(guī)劃、實施和評估。在組織生命周期視角下,大學戰(zhàn)略管理活動同時涉及和處理共時性和歷時性的雙重問題。在共時性的維度上,大學在某個特定階段的發(fā)展具有相對的穩(wěn)定性,大學要根據(jù)自身客觀條件,制定合適的戰(zhàn)略,以實現(xiàn)在相應生態(tài)位上的適應與發(fā)展。在歷時性的維度上,大學戰(zhàn)略伴隨著大學的成長而不斷演化,大學戰(zhàn)略管理貫穿于大學生命進化過程中,這要求我們不能靜態(tài)地對待戰(zhàn)略,而是要用一種動態(tài)、權變的思維方式,適時地檢測內外部環(huán)境的變化狀態(tài),在調整和轉換戰(zhàn)略中獲得可持續(xù)成長。因此,大學要構造對其成長具有實際指導價值的戰(zhàn)略,就必須改變傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃管理模式,構建動態(tài)化的戰(zhàn)略管理模式。

動態(tài)戰(zhàn)略管理模式包含戰(zhàn)略規(guī)劃,但它強調戰(zhàn)略的分析、選擇、實施和評價與戰(zhàn)略轉變的并行和連續(xù)作用,更關注戰(zhàn)略的實施和應變。動態(tài)戰(zhàn)略管理模式能夠清晰地反映出大學戰(zhàn)略管理過程在共時性和歷時性上的統(tǒng)一,這種統(tǒng)一體現(xiàn)在該模式的“一主一輔”兩條線上:主線是戰(zhàn)略規(guī)劃(戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略選擇) —戰(zhàn)略實施—戰(zhàn)略評估—戰(zhàn)略調整—戰(zhàn)略規(guī)劃,這條線貫穿于大學的整個生命周期,是大學的“生命線”;輔線是戰(zhàn)略實施—戰(zhàn)略評估—戰(zhàn)略規(guī)劃 (戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略選擇) —戰(zhàn)略實施的閉環(huán)反饋,這條線是大學在某個時點或者某一階段的戰(zhàn)略管理過程。這兩條線是同時并行的,統(tǒng)一于大學成長的生命進程中。在特定時期、特定條件下組織維持已有的戰(zhàn)略并不是對動態(tài)戰(zhàn)略管理模式的否定,相反,卻是為了更好地實現(xiàn)動態(tài)戰(zhàn)略管理功能。這是因為,大學組織在某一發(fā)展階段所處環(huán)境是相對穩(wěn)定的,管理者可以在理解組織環(huán)境的基礎上對環(huán)境進行一定的預測,進而制定出與之相適宜的戰(zhàn)略。如果說穩(wěn)定是組織發(fā)展的前提與基礎,那么變革則是為了組織更好地發(fā)展。

圖2 大學動態(tài)戰(zhàn)略管理模式示意圖

如果說戰(zhàn)略規(guī)劃管理是一種“存在”范式,是對既定戰(zhàn)略的管理,那么動態(tài)戰(zhàn)略管理則是一種“生成”范式,是連續(xù)性的戰(zhàn)略管理。戰(zhàn)略貫穿于大學的整個生命周期,在不同的發(fā)展階段選擇的戰(zhàn)略不同,不同的成長戰(zhàn)略是大學在不同的發(fā)展階段適應性選擇的結果。在大學成長的初級階段,戰(zhàn)略管理的重點是大學愿景和使命的設計,重視辦學特色和大學文化的培育,戰(zhàn)略的作用就是充分掌握外部環(huán)境中的各種信息,尋找大學成長的“突破口”。對于處在快速成長期的大學來說,戰(zhàn)略選擇則表現(xiàn)為大學對生態(tài)利導因子的爭奪,大學間的競爭更多的是特色競爭和速度競爭,搶占生態(tài)位的“制高點”,獲得相對競爭優(yōu)勢。經(jīng)過高成長階段之后,大學的發(fā)展就要穩(wěn)定一段時期,此時,大學對環(huán)境變動反應不像以前那么強烈,以前制定的戰(zhàn)略在很大程度上不能繼續(xù)引導大學發(fā)展了,甚至滯后于大學的發(fā)展。在這樣的關鍵時期,大學能夠及時進行戰(zhàn)略調整并保持戰(zhàn)略的先進性,就可淡化大學生命周期的界限,實現(xiàn)持續(xù)性的成長;相反,如果不能根據(jù)大學生命周期演變規(guī)律進行戰(zhàn)略轉變,大學的發(fā)展就會因為缺乏創(chuàng)新活力而進入衰退期。

總之,動態(tài)化戰(zhàn)略管理是一種按照大學生命成長的客觀規(guī)律來進行的戰(zhàn)略管理模式,其重心不再是制定長期的計劃,而是根據(jù)組織和環(huán)境的變化不斷進行戰(zhàn)略調整和轉變,在組織內部建立一種對環(huán)境變化的適應機制;其動力不再是來自大學領導的機械式推動,戰(zhàn)略演變的節(jié)奏、進度以及內容都是由大學作為一個整體系統(tǒng)決定的,變化的推動力量是來自于整個系統(tǒng);其目的不是為了強化大學管理者對組織秩序和辦學效率的控制,而是要充分發(fā)揮大學生態(tài)系統(tǒng)中各相關因素的相互作用,促成大學發(fā)展從強行政干預情境向自組織生態(tài)演化的回歸,不斷提升大學生命組織的成長能力。

參考文獻:

[1]Farjoun,M.2002.Towards an organic perspective on strategy.Strategic Management Journal,23:561-594.

[2]徐叢巍,馮厚植.高等學校發(fā)展規(guī)劃的模式與選擇[J].人大復印報刊資料(高等教育),1993(2).

[3]Barnard, C. I. The Functions of the Executive[M]. Cambridge: Harvard University Press,1938.15.

[4][英]阿什比著.科技發(fā)達時代的大學教育[M].滕大春等譯.北京:人民教育出版社,1983.51.