我國(guó)高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的研究

收稿日期:2012-05-14

作者簡(jiǎn)介:李楠,首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師。(北京/100070)

*本文系首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院科研與學(xué)術(shù)資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào) 00200059001117)的成果之一。

摘 要:在對(duì)文獻(xiàn)資料進(jìn)行歸納整理的基礎(chǔ)上,對(duì)高校教師的獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的之間的關(guān)系進(jìn)行了闡釋。從職業(yè)生涯發(fā)展周期的視角,通過實(shí)證調(diào)查,分析被評(píng)者——教師對(duì)于教學(xué)評(píng)價(jià)目的的看法。最終得到無論教師處于何種發(fā)展階段,高校開展教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)的目的都應(yīng)以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為輔的研究結(jié)論。

關(guān)鍵詞:高校教師;教學(xué)評(píng)價(jià)目的;職業(yè)生涯發(fā)展周期

一、引言

教學(xué)評(píng)價(jià)目的是高校實(shí)施教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)的基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)目的貫穿于評(píng)價(jià)活動(dòng)的始終,決定評(píng)價(jià)活動(dòng)如何開展,采用什么方式開展,要達(dá)到什么效果等一系列內(nèi)容。所以,作為高校的領(lǐng)導(dǎo)層,在開展教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)之前,一定要非常明確教學(xué)評(píng)價(jià)的目的。

關(guān)于高校教師的教學(xué)評(píng)價(jià)目的,通常有兩種認(rèn)識(shí):獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的。獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的是一種面向過去的總結(jié)性目的,主要以外在的獎(jiǎng)優(yōu)罰劣為手段,大力表彰教學(xué)業(yè)績(jī)等方面較為突出的先進(jìn)工作者,懲處落后者,形成一種針對(duì)教師的激勵(lì)和約束機(jī)制,保證學(xué)校教學(xué)管理正常有序的發(fā)展,確保學(xué)校組織目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。發(fā)展性評(píng)價(jià)目的是一種面向未來的過程性目的,它根據(jù)教師的自身素質(zhì)和在現(xiàn)實(shí)工作中的表現(xiàn),著眼于教師個(gè)人的專業(yè)發(fā)展,針對(duì)教師評(píng)價(jià)過程中所出現(xiàn)的問題,注重用內(nèi)在的教育、引導(dǎo)和支持手段來促進(jìn)教師進(jìn)行自我評(píng)價(jià)與自我反思,自我調(diào)整與自我完善,不斷提升教育教學(xué)水平,從而能夠真正實(shí)現(xiàn)促進(jìn)教師的差異性發(fā)展和學(xué)校的整體性發(fā)展的評(píng)價(jià)目的。

對(duì)于高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的的確立,學(xué)界一直眾說紛紜,沒有達(dá)成一致意見。許多研究者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將兩者結(jié)合起來使用。如Beach和Reinhairtz(1989)認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的最主要目的在于幫助教師改進(jìn)教學(xué)和鼓勵(lì)教師專業(yè)水平的提高,次要目的才是將其應(yīng)用在聘用新教師、解聘不勝任教師和區(qū)分教師工作績(jī)效等方面。[1]Iwanicki(1996)也認(rèn)為,一個(gè)有效的教學(xué)評(píng)價(jià)過程應(yīng)該最終著眼于提高教師的教學(xué)水平,健全的反饋機(jī)制可以使獎(jiǎng)懲性目的和發(fā)展性目的都得到充分的體現(xiàn)。[2]McGreal(1983)則認(rèn)為,教學(xué)評(píng)價(jià)的實(shí)施必須是以改進(jìn)教與學(xué)的質(zhì)量為最終的目的,因此,通過教學(xué)評(píng)價(jià)必須區(qū)分出教師的績(jī)效,促使教師隊(duì)伍的優(yōu)勝劣汰。[3]國(guó)內(nèi)學(xué)者王漢瀾(1995)的研究在一定意義上肯定了教學(xué)評(píng)價(jià)的這種雙重目的性,認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)既以管理為目的,又以發(fā)展為目的,管理有利于教學(xué)效能的核定,發(fā)展則有利于教師提高自己的職業(yè)水平。[4]張芊(2006)提出,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)和發(fā)展性評(píng)價(jià)各有利弊,前者采用剛性策略,后者注重柔性策略,兩者相互配合才能相得益彰。[5]

但有少數(shù)研究者認(rèn)為,教師教學(xué)評(píng)價(jià)應(yīng)該以獎(jiǎng)優(yōu)罰劣為出發(fā)點(diǎn),這樣才能提高教師教學(xué)的積極性,達(dá)到提高質(zhì)量的最終目的。王景英,陳旭遠(yuǎn)(1999)指出,利益的原則是一項(xiàng)根本的原則,是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)教師進(jìn)取的原則,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境中不僅是需要的,也是必然的。因此,教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果可直接用于改進(jìn)和提高教學(xué)質(zhì)量,這一點(diǎn)是直接目的,同時(shí)也要用于教師的提職、晉級(jí),這可視為間接目的,然而這個(gè)間接目的卻會(huì)轉(zhuǎn)為直接目的,成為長(zhǎng)期提高教學(xué)質(zhì)量的內(nèi)在動(dòng)力。[6]

然而,更多的研究者還是主張采用發(fā)展性評(píng)價(jià)。McNeil(1981)強(qiáng)調(diào)教師評(píng)價(jià)“不應(yīng)看重來自上級(jí)、校長(zhǎng)、學(xué)生、學(xué)生家長(zhǎng)和同事的決定性壓力”,而應(yīng)關(guān)注教師在教學(xué)上的進(jìn)步與提高。[7]孫玉潔,吳振利(2001)提出,教師評(píng)價(jià)的最終目的是促進(jìn)教師的提高、發(fā)展和完善,獎(jiǎng)懲是手段,手段背后才是目的,“以獎(jiǎng)懲為目的的教師評(píng)價(jià)”是錯(cuò)誤的說法。[8]孫國(guó)紅,周慶貴(2005)指出,客觀存在的教育功利主義思想,使得高校在建立教學(xué)質(zhì)量管理體系時(shí)難以脫離功利性,特別是在教師教學(xué)工作評(píng)價(jià)中往往只注重對(duì)教師業(yè)績(jī)的終結(jié)性評(píng)估,而忽略了人本主義的價(jià)值關(guān)懷,從而影響到質(zhì)量管理的科學(xué)性,也壓抑了教師教學(xué)工作的積極性和創(chuàng)造性。因此他們提出,要建立以發(fā)展為目標(biāo)的教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)。[9]

通過對(duì)文獻(xiàn)的回顧和整理,筆者總結(jié)出關(guān)于高校教師的教學(xué)評(píng)價(jià)目的仍有兩個(gè)爭(zhēng)論有待于進(jìn)一步的明確:一是高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)的兩種目的是否矛盾、對(duì)立?二是如果二者是共存關(guān)系的話,那么高校教師的教學(xué)評(píng)價(jià)目的究竟應(yīng)該以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,還是以獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為主?

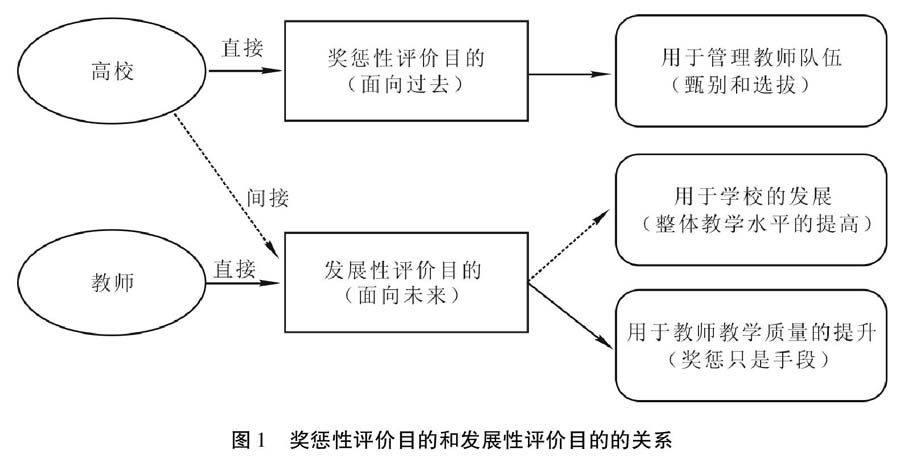

第一個(gè)問題不難回答。高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)的兩種評(píng)價(jià)目的各有其特點(diǎn),獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的面向過去,強(qiáng)調(diào)甄別和選拔功能,主要用于學(xué)校對(duì)教師的管理;而發(fā)展性評(píng)價(jià)目的面向未來,強(qiáng)調(diào)開發(fā)功能,主要用于教師教學(xué)質(zhì)量的提高,進(jìn)而促進(jìn)學(xué)校整體教學(xué)水平的發(fā)展。高校在實(shí)施獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的時(shí)候是直接的,但在實(shí)施發(fā)展性評(píng)價(jià)目的時(shí)是間接的,要通過教師的發(fā)展進(jìn)而提升整個(gè)學(xué)校的發(fā)展。對(duì)于教師來說,主要是實(shí)施發(fā)展性評(píng)價(jià)目的,用于教師提高教學(xué)質(zhì)量、發(fā)展專業(yè)水平,而獎(jiǎng)懲只是促進(jìn)發(fā)展的一種手段(如圖1所示)。由此可見,兩種評(píng)價(jià)目的并不矛盾,也不對(duì)立。由于它們面對(duì)的對(duì)象不同,功能和方向也不同,因此高校在開展教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí),應(yīng)將兩種評(píng)價(jià)目的結(jié)合起來,兼顧使用。

圖1 獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的關(guān)系

對(duì)于第二個(gè)問題,雖然國(guó)內(nèi)外的學(xué)者已經(jīng)做了一些研究,得到了一些有價(jià)值的結(jié)論,但是觀點(diǎn)仍沒有統(tǒng)一,而且結(jié)論主要來自于理論研究,沒有人對(duì)這一問題做過實(shí)證研究,沒有人問過被評(píng)者——教師的意見——對(duì)于他們來說,是更看重獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的還是發(fā)展性評(píng)價(jià)目的。本研究將通過實(shí)證分析,了解被評(píng)價(jià)者——教師希望教學(xué)評(píng)價(jià)目的是以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,還是以獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為主。

此外,為了能夠更好地闡述兩種評(píng)價(jià)目的孰輕孰重的問題,本研究還將進(jìn)一步從教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期角度出發(fā),探討不同職業(yè)生涯發(fā)展階段的教師應(yīng)側(cè)重于何種教學(xué)評(píng)價(jià)目的。這一想法來自于Siow(1998)從生命周期的角度探討教師在教學(xué)和科研活動(dòng)上的時(shí)間分配問題的啟示,他認(rèn)為教師的研究生產(chǎn)率和教師的年齡呈倒U型關(guān)系。[10]他的研究為本研究提供了很好的思路。不同職業(yè)發(fā)展階段的教師其自身的文化修養(yǎng)、專業(yè)素質(zhì)、社會(huì)地位、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面均存在差異,他們對(duì)物質(zhì)、精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)、肯定與提升的需求也會(huì)有所不同。也就是說,對(duì)于不同職業(yè)生涯發(fā)展周期的教師來說,教學(xué)評(píng)價(jià)的獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的重要性會(huì)有所不同。

二、研究假設(shè)

(一)教師職業(yè)生涯發(fā)展周期的劃分

1.職業(yè)生涯發(fā)展周期的界定

美國(guó)著名職業(yè)問題專家薩帕(Donald E. Super)提出:“職業(yè)生涯是一個(gè)人生活中各種事件的演進(jìn)方向和歷程,是統(tǒng)合人一生中的各種職業(yè)和生活角色,由此表現(xiàn)出個(gè)人獨(dú)特性的自我發(fā)展組型;它也是人自青春期以迄退休之后,一連串有酬或無酬職位的綜合,甚至包括了副業(yè)、家庭和公民的角色。”[11] 每個(gè)人的職業(yè)生涯發(fā)展過程都有著不同的階段,可以分為不同的時(shí)期。美國(guó)著名管理學(xué)家施恩的職業(yè)生涯發(fā)展階段論最具代表性,他根據(jù)人的生命周期的特點(diǎn)、不同年齡所面臨的問題以及職業(yè)工作的主要任務(wù),將職業(yè)生涯分為九個(gè)階段,依次為:(1)成長(zhǎng)、幻想、探索階段;(2)進(jìn)入工作世界;(3)基礎(chǔ)培訓(xùn);(4)職業(yè)早期;(5)職業(yè)中期;(6)職業(yè)中期危險(xiǎn)階段;(7)職業(yè)后期;(8)衰退和離職階段;(9)退休。

我們可以根據(jù)施恩提出的職業(yè)生涯發(fā)展階段論來分析高校教師成長(zhǎng)的過程。盡管每位教師的成長(zhǎng)都有其特殊性,但在特殊中卻蘊(yùn)涵著一般性趨勢(shì),也能體現(xiàn)出階段性成長(zhǎng)周期。本研究所指的高校教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期,即高校教師從進(jìn)入教師行業(yè),走向教師崗位開始,經(jīng)歷形成、成長(zhǎng)、發(fā)展、成熟,直至衰退的整個(gè)時(shí)期。

獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)關(guān)注的是教師的較低層次需求,比如物質(zhì)、精神獎(jiǎng)勵(lì),職位晉升等;發(fā)展性評(píng)價(jià)關(guān)注的是教師的高層次需求,如自我發(fā)展、自我實(shí)現(xiàn)等。所以,根據(jù)兩種評(píng)價(jià)目的的特點(diǎn),對(duì)于高校教師,可以從教齡和職稱兩方面入手,對(duì)高校教師進(jìn)行生命周期的劃分。根據(jù)職稱劃分,可以了解高校教師是否會(huì)根據(jù)職稱的不斷晉升而對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的以及發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求有所不同。但是根據(jù)職稱劃分的職業(yè)生涯發(fā)展周期不能說明所有問題,因?yàn)橛行┙處煫@得高一級(jí)職稱早,有些人則晚,即便處在同一職稱的教師,工作年限也可能會(huì)有較大的差異,不同工作階段的教師由于心態(tài)、需求不同,也有可能對(duì)評(píng)價(jià)目的的態(tài)度不同。所以本研究對(duì)于高校教師職業(yè)生涯發(fā)展周期的劃分結(jié)合高校教師的職稱和教齡共同討論。

2.根據(jù)職稱劃分的職業(yè)生涯發(fā)展周期

Baldwin& Blackburm 以文學(xué)院為樣本列舉了教授生涯的5個(gè)基本階段:大學(xué)專任助理教授最初3年;大學(xué)專任助理教授3年以上;副教授;正教授,離退休至少還有5年以上;正教授,距正式退休不超過5年。[12]

職稱是對(duì)專業(yè)技術(shù)人員水平能力的評(píng)價(jià),一旦獲得終身擁有。在現(xiàn)行的職稱評(píng)審體系中,職稱的獲得需要滿足一系列條件,除了思想品德條件、業(yè)績(jī)成果條件、專業(yè)技術(shù)等方面的條件外,資歷條件也是作為一道重要的門檻而設(shè)置的。

本研究基于目前高校對(duì)于教師職稱的劃分,將教師職稱分為四個(gè)等級(jí):(1)助教。此時(shí)的教師由于教學(xué)技能和學(xué)術(shù)地位的雙重缺乏,所以非常渴望能夠快速成長(zhǎng)。他們的成就動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈,樂于接受挑戰(zhàn)。(2)講師。此階段的教師努力尋求被認(rèn)可和升遷的機(jī)會(huì),教學(xué)經(jīng)驗(yàn)逐步成熟,在專業(yè)能力方面,積極發(fā)展自身的專業(yè)性。(3)副教授。此階段的教師教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)所從事的學(xué)科有系統(tǒng)的理論知識(shí)和扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),確立了自己的學(xué)術(shù)地位。(4)教授。此階段的教師經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定,達(dá)到職業(yè)生涯的頂峰。同時(shí),他們擁有較高的經(jīng)濟(jì)社會(huì)地位,開始尋求校外的發(fā)展。

3.根據(jù)教齡劃分的職業(yè)生涯發(fā)展周期

休伯曼(Huberman,M.,1993)等人通過對(duì)教師職業(yè)生涯周期的研究,把教師的職業(yè)生涯周期分為5個(gè)階段,分別是:(1)入職期;(2)穩(wěn)定期;(3)實(shí)驗(yàn)和重估期;(4)平靜和保守期;(5)衰退期。休伯曼的理論揭示了不同教齡的教師只要心理發(fā)展水平接近,仍可能達(dá)到相同的專業(yè)發(fā)展水平。[13]

本研究以休伯曼對(duì)教師教齡的劃分以及對(duì)目前教師實(shí)際情況的了解為依據(jù),將教師的教齡劃分為五個(gè)階段:(1)形成期(教齡5年以下)。通常這一時(shí)期的教師剛剛進(jìn)入學(xué)校,對(duì)身邊的環(huán)境還比較陌生,需要摸索和熟悉環(huán)境。此外,他們的教學(xué)技能和科研成果均不成熟,處在積累階段。(2)成長(zhǎng)期(教齡5-10年)。這個(gè)階段的教師不論是教學(xué)經(jīng)驗(yàn),還是學(xué)術(shù)水平都在不斷積累和成長(zhǎng)的過程中。(3)發(fā)展期(教齡11-20年)。這一時(shí)期的教師教學(xué)和科研水平都在快速發(fā)展的階段,個(gè)人的職業(yè)生涯發(fā)展得到了較大的提升。(4)成熟期(教齡21-30年)。此階段的教師各個(gè)方面已經(jīng)發(fā)展成熟,有自己的教學(xué)風(fēng)格,也確立了自己的學(xué)術(shù)地位。(5)衰退期(教齡30年以上)。這一時(shí)期的教師職稱上幾乎不會(huì)再有什么變化,個(gè)人也比較安于現(xiàn)狀,職業(yè)生涯即將終結(jié)。

(二)關(guān)于評(píng)價(jià)目的的設(shè)計(jì)

本研究設(shè)計(jì)了7項(xiàng)教師希望通過教學(xué)評(píng)價(jià)達(dá)成的目的。這些目的都是基于馬斯洛需求層次理論以及通過對(duì)教師的訪談而設(shè)定的,具體包括:提高教學(xué)質(zhì)量;得到物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)(如獎(jiǎng)金等);得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和贊賞;得到學(xué)生的認(rèn)可和尊敬;得到個(gè)人學(xué)習(xí)、進(jìn)修的機(jī)會(huì);得到職務(wù)或職稱的晉升;實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,獲得成就感。

根據(jù)前文對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的界定,將上述目的進(jìn)行劃分,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的包括:得到物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)(如獎(jiǎng)金等);得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和贊賞;得到學(xué)生的認(rèn)可和尊敬;得到個(gè)人學(xué)習(xí)、進(jìn)修的機(jī)會(huì);得到職務(wù)或職稱的晉升。發(fā)展性評(píng)價(jià)目的包括:提高教學(xué)質(zhì)量;實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,獲得成就感。

調(diào)查問卷讓教師選出3項(xiàng)希望通過教學(xué)評(píng)價(jià)達(dá)成的目的,并將這3項(xiàng)目的進(jìn)行排序。將這3個(gè)選項(xiàng)按照獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)和發(fā)展性評(píng)價(jià)進(jìn)行歸類,并對(duì)3個(gè)選項(xiàng)的重要性進(jìn)行賦值,排在第1位的賦值3分;排在第2位的賦值2分;排在第3位的賦值1分。

(三)研究方法

本次教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的的實(shí)證調(diào)查分別采用電子版郵件發(fā)送和紙質(zhì)版當(dāng)場(chǎng)作答兩種方式,一是向部分高校集中發(fā)放問卷,如首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、中華女子學(xué)院、重慶理工大學(xué)、山東工商學(xué)院、山西大學(xué)、貴州大學(xué)等,每所高校發(fā)放10-30份問卷不等;二是通過一些全國(guó)性的會(huì)議,如中國(guó)人力資源開發(fā)研究會(huì)勞動(dòng)關(guān)系分會(huì)第四屆年會(huì),2011年中國(guó)人力資源開發(fā)教學(xué)與實(shí)踐研究會(huì)第十二屆年會(huì),以及2011年中國(guó)勞動(dòng)學(xué)會(huì)勞動(dòng)科學(xué)教育分會(huì)三個(gè)會(huì)議,向參會(huì)的教師現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放問卷或通過e-mail發(fā)放問卷。兩種渠道共對(duì)國(guó)內(nèi)25個(gè)省市的84所高校的600名教師進(jìn)行了抽樣調(diào)查,調(diào)查的受眾面很廣,調(diào)查結(jié)果具有一定的代表性和說服力。本次調(diào)查共計(jì)發(fā)放問卷600份,回收有效問卷521份,回收率86.83%。通過SPSS17.0和STATA 11.0 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析及處理。

三、實(shí)證分析

(一)樣本概況

從教師的職稱來看,助教占6.4%,講師占45.5%,副教授占32.2%,教授占15.9%。從教師的教齡來看,5年以下的占25.9%,5-10年的占32.6%,11-20年的25.1%,21—30年的占13.2%,30年以上的占3.2%。樣本的整體分布情況良好。

(二)教師整體對(duì)于評(píng)價(jià)目的的態(tài)度

通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析得到,有47.23%的教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的目的應(yīng)該以發(fā)展為主,管理為輔,即以提高教學(xué)質(zhì)量,提高教師自身素質(zhì)和能力為主,以教師的績(jī)效考核,職稱評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)為輔。另有28.66%的教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的目的應(yīng)以管理為主,發(fā)展為輔。僅有8.30%的教師和7.91%的教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的目的應(yīng)該只用于管理或者只用于發(fā)展。

由此可以看出,有將近一半的教師希望教學(xué)評(píng)價(jià)目的以發(fā)展為主,管理為輔;另有近1/3的教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的目的應(yīng)以管理為主,發(fā)展為輔。絕大部分教師認(rèn)為應(yīng)將獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的結(jié)合起來使用,只有很少一部分教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)的目的是單一的。這也印證了前人的研究,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的不是非此即彼的關(guān)系,它們各自的功能不同,發(fā)揮的作用不同,應(yīng)二者兼顧。就被調(diào)查教師整體來看,更多的教師還是認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)目的應(yīng)以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為輔。

(三)不同職稱的教師對(duì)于評(píng)價(jià)目的的態(tài)度

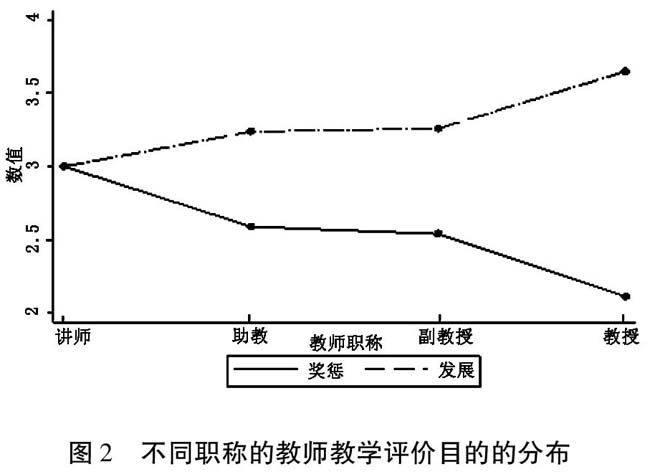

根據(jù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析得出,高校教師隨著職稱的逐步提升,對(duì)教學(xué)評(píng)價(jià)的獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求逐步減少,而對(duì)發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求逐步提高(如圖2所示)。

圖2 不同職稱的教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的的分布

具體來看,主要有三方面的特征:

第一,在助教階段,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的對(duì)于教師來說同樣重要(數(shù)值均為3)。這也和這一期間教師的心理、需求等各方面的狀態(tài)有關(guān)。助教期間,教師的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱,比較看重物質(zhì)方面的回報(bào),而且職稱較低,希望通過努力盡快得到提升。此外,這一階段的教師,無論是教學(xué)技能還是學(xué)術(shù)水平都有相對(duì)大的發(fā)展空間,他們也希望自己的業(yè)務(wù)水平能得到進(jìn)一步的提升。

第二,隨著職稱的晉升,教師對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求逐步減少。這是因?yàn)殡S著職稱的不斷提升,教師的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)也在逐步改善,再加上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的豐富以及學(xué)術(shù)地位的確立,教師無論是在物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)方面還是在精神獎(jiǎng)勵(lì)方面都得到了極大的滿足。所以他們對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求逐漸減退,特別是到了教授階段,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的已經(jīng)降到了最低點(diǎn)。而對(duì)于發(fā)展性評(píng)價(jià)目的,教師對(duì)其需求是隨著職稱的晉升而不斷增加的。由于教師在經(jīng)濟(jì)收入、職稱評(píng)定等方面都達(dá)到了一個(gè)較高的水平,他們對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的逐漸看淡,更多的是希望提高自己的學(xué)術(shù)水平,確立自己在學(xué)界的地位。此外,他們也更看重自我價(jià)值的體現(xiàn),自我實(shí)現(xiàn)的成就動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈。

第三,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的差距在逐步拉大。兩種評(píng)價(jià)目的開始的起點(diǎn)相同,隨后,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的沿著向下傾斜的方向發(fā)展,而發(fā)展性評(píng)價(jià)目的沿著向上傾斜的方向發(fā)展。助教階段,兩種評(píng)價(jià)目的的重要程度相同;講師階段,發(fā)展性評(píng)價(jià)目的重于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的;副教授階段,同樣是發(fā)展性評(píng)價(jià)目的重于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的,且它們之間的差距和講師期間變化不大;教授階段,發(fā)展性評(píng)價(jià)目的顯然比獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的重要很多,它們之間的差距較之前的職稱來看,變化較大。在教授階段,發(fā)展性評(píng)價(jià)目的占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

(四)不同教齡的教師對(duì)于評(píng)價(jià)目的的態(tài)度

根據(jù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析得到,高校教師隨著教齡的逐漸增加,對(duì)教學(xué)評(píng)價(jià)的獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求逐步減少,而對(duì)發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求逐步提高(如圖3所示)。

圖3 不同教齡的教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的的分布

具體來看,主要有三方面的特征:

第一,在教師入職初期(教齡5年以內(nèi)),教師對(duì)發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求高于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求,這一點(diǎn)與助教時(shí)期的結(jié)果不同。究其原因,主要是因?yàn)殡m然在這一階段,教師的入職時(shí)間幾乎沒有差異,但是教師的職稱卻有可能不同。有些教師發(fā)展很快,畢業(yè)5年內(nèi)就可能評(píng)上副教授,由于職稱、待遇等各方面的提高,使得這部分教師對(duì)于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)的需求并不那么強(qiáng)烈,也就導(dǎo)致在教師職業(yè)生涯的初始階段,兩種評(píng)價(jià)目的對(duì)于教師的重要程度并不那么一致。

第二,隨著教齡的增加,教師對(duì)獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求逐步減少。通過圖3可以看到,教師教齡為10年之內(nèi)的對(duì)于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求幾乎沒有差異,教齡為10-20年的教師比教齡為10年之內(nèi)的教師對(duì)于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求要略低,但是和20-30年教齡的教師對(duì)于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的的需求卻幾乎沒有差異。而工作30年以上的教師對(duì)于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的已經(jīng)幾乎沒有需求了。這也和教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期的特征有關(guān)。工作30年以上的教師基本上處于職業(yè)生涯的衰退期,在這一時(shí)期,教師無論職稱還是收入等各個(gè)方面已經(jīng)定型,不會(huì)再有什么變化。而對(duì)于發(fā)展性評(píng)價(jià)目的,教師對(duì)其需求是隨著教齡的增加而不斷提升的。一開始上升的程度比較平緩,但越到最后,上升的幅度越大。特別是到了教師職業(yè)生涯的后期,雖然教師在這一時(shí)期教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富,但是年輕一些的教師對(duì)于新事物的捕捉能力以及更加靈活多樣的授課方式等,還是帶給老教師一些沖擊,他們也希望不斷地提升自己的教學(xué)質(zhì)量。此外,職業(yè)生涯的最終目標(biāo)就是能夠?qū)崿F(xiàn)自我,讓自身的價(jià)值得到體現(xiàn),特別是對(duì)于教師這個(gè)更加崇尚自我價(jià)值的行業(yè)。所以,30年以上教齡的教師,對(duì)發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求達(dá)到了最高點(diǎn)。

第三,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的差距在逐步拉大。在職業(yè)生涯初期,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的差距并不大,但隨著教齡的增加,這種差距也在不斷擴(kuò)大,特別是到了最后階段,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的差距已經(jīng)相當(dāng)大。這說明在教師職業(yè)生涯的最后階段,發(fā)展性評(píng)價(jià)目的幾乎成了教師對(duì)于教學(xué)評(píng)價(jià)目的的所有期待。

四、研究結(jié)論

根據(jù)以上實(shí)證研究的分析結(jié)果,關(guān)于我國(guó)高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的的結(jié)論主要體現(xiàn)在以下四方面:

第一,我國(guó)高校教師教學(xué)評(píng)價(jià)目的應(yīng)既提倡發(fā)展性評(píng)價(jià)目的也提倡獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的,二者兼顧使用。75%的教師認(rèn)為教學(xué)評(píng)價(jià)目的應(yīng)將獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的結(jié)合起來,其中,有近一半的教師認(rèn)為應(yīng)以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為輔。

第二,教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期無論是隨著職稱的逐步提升,還是隨著教齡的逐步增加,都呈現(xiàn)出獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的逐步減退,發(fā)展性評(píng)價(jià)目的逐步上升的趨勢(shì)。

第三,教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期以職稱劃分時(shí),助教階段,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的和發(fā)展性評(píng)價(jià)目的對(duì)教師來說同樣重要,且隨著職稱的提升,兩種評(píng)價(jià)目的重要性的差距在逐步拉大。

第四,教師的職業(yè)生涯發(fā)展周期以教齡劃分時(shí),發(fā)展性評(píng)價(jià)目的在教師心目中的重要程度一直高于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的,且這種重要性的差距隨著教齡的增加逐步擴(kuò)大。

由于高校教師作為助教的時(shí)間較短,通常為1-2年,若從教師的整個(gè)職業(yè)生涯發(fā)展周期考慮,忽略助教這一短暫時(shí)期的話,那么不論教師處于何種發(fā)展階段,其對(duì)發(fā)展性評(píng)價(jià)目的的需求都要高于獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的。

由此可以得出,高校在開展教學(xué)評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí),對(duì)于教學(xué)評(píng)價(jià)目的的定位,應(yīng)以發(fā)展性評(píng)價(jià)目的為主,獎(jiǎng)懲性評(píng)價(jià)目的為輔。

參考文獻(xiàn):

[1] Beach, B. and Reinhartz, J. Supervision: Focus on instruction, New York: Harper & Row, 1989,15-22.

[2] Covino, E. A. & Iwanicki, E. Experienced teachers: Their constructs on effective teaching. Journal of Personnel Evaluation in Education, (1996) 11, 325-363.

[3] McGreal, Thomas L. Successful Teacher Evaluation. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA. 1983,53.

[4] 王漢瀾.教育評(píng)價(jià)學(xué)[M].開封:河南大學(xué)出版社,1995.183-185、422.

[5] 張芊.以促成高校教師專業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向的教學(xué)評(píng)價(jià)模式改革[J].清華大學(xué)教育研究,2006(6):87-89.

[6] 王景英,陳旭遠(yuǎn).高校教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)的三個(gè)問題[J].教育理論與實(shí)踐,1999(10): 23-25.

[7] McNei, J. D. Politics of Teacher Evaluation, In J. Millman (ed. ) , Hand book of Teacher Evaluation, Beverly Hills: Sage, 1981,272-291.

[8] 孫玉潔,吳振利.淺析教師評(píng)價(jià)的目的及其實(shí)現(xiàn)[J].遼寧教育學(xué)院學(xué)報(bào),2001(7):43-45.

[9] 孫國(guó)紅,周慶貴.基于發(fā)展目標(biāo)的教師教學(xué)工作評(píng)價(jià)研究[J].黑龍江高教研究,2005(12):116-117.

[10] Aloysius Siow. Tenure and Other Unusual Personnel Practices in Academia[J].Journal of Law, Economics and Organization, 1998(14):152-73.

[11] 邱美華,董華欣.生涯發(fā)展與輔導(dǎo)[M].臺(tái)北:心理出版社,1997.11.

[12] 侯定凱.高等教育社會(huì)學(xué)[M].桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2004.205.

[13] 杜春美.關(guān)于教師職業(yè)生涯周期的探索[J].福建論壇(人文社會(huì)科學(xué)版),2007(S1):235-236.