教研——我們需要什么樣的“物”

張海平

一、 教研的“物”真的需要非常齊備嗎?

上周城區(qū)學(xué)校優(yōu)質(zhì)課評(píng)比活動(dòng)前,有位老師早早打來(lái)電話通知組長(zhǎng)要50個(gè)排球、4個(gè)大筐、20個(gè)小墊子。周四開(kāi)課時(shí),每位學(xué)生領(lǐng)到一個(gè)排球,顯得興奮異常,體育館地板上到處貼滿了各種色彩的標(biāo)志物。慢跑準(zhǔn)備之后,學(xué)生站在每個(gè)彩條標(biāo)志上,筆直僵硬。

上述案例不禁使大家產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn),教研真的需要這么多器材嗎?現(xiàn)實(shí)的常態(tài)課,一般最多十來(lái)個(gè)排球,或兩個(gè)籃球就能很好地完成課的任務(wù),而我們的教研是為常態(tài)課服務(wù)的,為什么器材就必須如此完備?依我看,教研準(zhǔn)備的“物”的標(biāo)準(zhǔn)稍高于常態(tài)課的標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)可厚非的,但不能過(guò)于做作,否則會(huì)給人有作秀之感。教研員應(yīng)該具有常態(tài)課的服務(wù)意識(shí),教研的物要和常態(tài)的物基本接軌,一是為了使教研更加符合觀摩教師的心理;二是讓上課教師將主要心思花在調(diào)控和管理組織學(xué)生的環(huán)節(jié)上,防止“時(shí)裝秀”走“T”臺(tái)的表演課,培養(yǎng)上課教師的隨機(jī)應(yīng)變和一物多用能力。畢竟評(píng)價(jià)一堂好課,不是看外表如何華麗呈現(xiàn),而是看教師如何調(diào)控課堂和組織學(xué)生練習(xí),這樣的教研對(duì)于上課教師和觀摩教師才有啟發(fā)和借鑒意義。

二、 教研的“物”真的物盡其用了嗎?

一節(jié)排球墊球課上,一位教師準(zhǔn)備了50個(gè)排球,學(xué)生每人一個(gè)球。在用球時(shí)感覺(jué)相當(dāng)糾結(jié),組織準(zhǔn)備熱身跑時(shí)學(xué)生不用球,排球穿山洞用了4個(gè)球,每組一個(gè)球,將50個(gè)球發(fā)到每位學(xué)生手上用了3分鐘時(shí)間,教師示范講解的時(shí)候?qū)W生不用球,學(xué)生徒手模仿的時(shí)候不用球,兩人一組輔助練習(xí)時(shí)用了一個(gè)球,結(jié)束時(shí)排球接力游戲,將球裝進(jìn)筐,學(xué)生基本在“運(yùn)”球。

分析上述案例,進(jìn)而拋出一個(gè)問(wèn)題,教研的“物”真的物盡其用了嗎?回答是否定的,在評(píng)價(jià)一堂課的時(shí)候,其中關(guān)鍵一條是,教師必須充分利用場(chǎng)地器材。而在現(xiàn)實(shí)的教研開(kāi)課時(shí),教師往往設(shè)計(jì)了很多環(huán)節(jié),又配以足夠的器材,為什么在實(shí)施過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象,甚至用不上、忘用了的尷尬現(xiàn)象?我以為,是上課教師的理念問(wèn)題。看一位研修班教師上課時(shí),內(nèi)容是排球雙手傳球和變向跑,每人一個(gè)球,準(zhǔn)備活動(dòng)是一般性的肢體操,沒(méi)有用到排球,到后來(lái)的變向跑也沒(méi)有運(yùn)用排球。在評(píng)課時(shí)評(píng)委特意指出“物盡其用”的問(wèn)題,為什么準(zhǔn)備活動(dòng)不充分運(yùn)用排球,變向跑用排球作為躲閃物不更好嗎?教師頭腦當(dāng)中始終擺脫不了固定思維,認(rèn)為“巧婦難為無(wú)米之炊”,只要有充足的器材,上課就會(huì)變得簡(jiǎn)單上手,學(xué)生有了器材可以自由支配,可以不用任何促動(dòng)手段,自主學(xué)習(xí)變得可能。然而,是否想到一個(gè)“低碳”問(wèn)題,用簡(jiǎn)單的器材上高效的課,讓器材得到高效的利用,這才是教師追求的,也是教師成熟的標(biāo)志。

三、 教研的“物”用的活而有序了嗎?

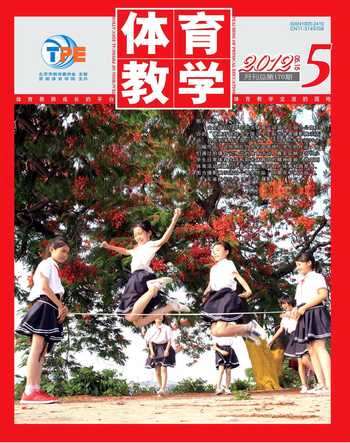

教研為常態(tài)服務(wù),為什么現(xiàn)實(shí)的教研和常態(tài)會(huì)出現(xiàn)兩張皮,或許根源是我們教研的理念問(wèn)題。從常態(tài)提供的“物”來(lái)看,一堂課12個(gè)排球、兩個(gè)籃球也能將50位學(xué)生上的個(gè)個(gè)生龍活虎,汗流浹背。但為什么教研的時(shí)候卻不敢作如上嘗試,教研開(kāi)課往往很少調(diào)動(dòng)隊(duì)伍,這樣教師便于控制,又能集體統(tǒng)一練習(xí)同一個(gè)內(nèi)容,集體練習(xí)往往需要大量的器材支持。而常態(tài)課往往不會(huì)集體統(tǒng)一練習(xí),常常一開(kāi)始就男女分組,小組分層。因此,如果以常態(tài)課慣性出發(fā),基本采用分組輪換,或者分組不輪換(男女分不同的器材)的練習(xí)形式,而要讓器材活起來(lái),高效利用,必須始終有人在練,一批累了,馬上第二批就接手上去,讓器材無(wú)喘息之時(shí)。正如一個(gè)籃球,一個(gè)半場(chǎng),12個(gè)學(xué)生,輪番上場(chǎng);一個(gè)排球,中間拉線,8個(gè)女生,四四對(duì)墊;一根橡皮筋四角定位,四位學(xué)生走馬燈似的逆時(shí)針跑跳,跳的不亦樂(lè)乎;一根長(zhǎng)繩兩人對(duì)搖,一組學(xué)生八字方針,魚貫而入,忙的氣喘吁吁,卻笑容滿面;一個(gè)足球,一個(gè)螺螄殼一樣的場(chǎng)地,一群學(xué)生卻死死奮力追隨,笑灑云天。如此境界可謂“物”活的有序和有理。有序,即人組織有序,器材才變得有序;有理,即器材不斷通過(guò)人的追捧,變得一刻不停,才變得有理。教研的“物”如果得以有理、有序的利用,我想和常態(tài)課接軌之時(shí)日不會(huì)遙遠(yuǎn),教研員要在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中警示教師,器材利用的有序和有理是一堂好課的重要標(biāo)志。同時(shí)在教研過(guò)程中也要不斷地有意附加上課的條件,以提高上課的調(diào)控難度,培養(yǎng)教師的“軟能力”,比如,必須利用分組輪換的教學(xué)方式,并合理利用學(xué)生骨干等等,只有這樣,教師上課的能力才得以提升,教研也更符合現(xiàn)實(shí)常態(tài)。

教研充塞更多的物當(dāng)然是好事,但現(xiàn)實(shí)的客觀環(huán)境不可能讓教師準(zhǔn)備得如此充分,多班同時(shí)開(kāi)課,每人分到的場(chǎng)地和器材是有限的。因此,教研“物”的方向不是多而華麗,而是精而有理,怎樣通過(guò)教師的組織與調(diào)控,讓器材高效的運(yùn)行起來(lái)才是常態(tài)課的要義,不然教研開(kāi)課時(shí),隨意利用,沒(méi)有任何心理負(fù)擔(dān),就變成了真空教學(xué),失去現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。教研的“物”最終必須回歸常態(tài)!