宜居宜業 宜商宜游

梁伯鈞 丘佳納

香格里拉,是我們心目中的圣地。沒來大埔前,一位祖籍大埔的朋友告訴我,大埔是“客家的香格里拉”。當時是有點半信半疑的。從廣州出發,沿廣梅高速公路一路穿行,由梅州下高速后,在蜿蜒的山路上,我們的目光突然被滿眼的綠吸引住了:遠山黛綠、近水濃綠、溪河碧綠、路樹翠綠。最難得的是,江水依山而走,綿綿無盡頭……

讓我們一路驚艷的大埔終于到了!

這些亮點,讓人讀懂“大埔文明”

干凈的街道兩旁,綠樹成蔭,依然保留著舊建筑風格的樓房,讓人感覺到大埔縣城的與眾不同,無愧于“全國文明縣城”的稱號。

大埔地處粵東北山區,卻在全國文明縣城創建中先行一步,其中有什么秘訣呢?

大埔縣政府鄭尚森副縣長對《源流》記者講了這么一個小故事:福建某地有幾位領導來大埔考察,停車在路邊買甘蔗。賣甘蔗的農民削好甘蔗后,同時遞過來幾個塑料袋,很認真地叮囑福建客人:“你們吃甘蔗的時候,要把甘蔗渣裝進塑料袋,不要隨街亂扔。我們大埔是全國文明縣城,街道整潔是必須的。”

這幾位客人被感動了。連一個大埔的普通市民都這么珍惜“全國文明縣城”的榮譽,自覺地維護大埔的環境,他們由衷地向這位賣甘蔗的農民豎起了大拇指。

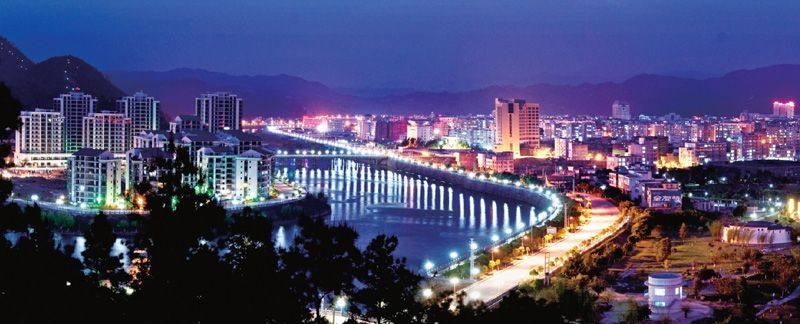

2011年,大埔縣委縣政府確立了深入實施“低碳經濟縣、宜居宜業縣、人文魅力縣、幸福和諧縣”發展思路,竭力改善民生,促進社會各項事業發展。近年來,大埔累計投入4.5億元,著力構建以縣委、縣政府為中心,向北推進、東西走向的五環交通網絡;新建改造了10多條殘舊道路和10座大橋,興建了縣城南北防洪堤、西湖公園、濕地公園、濱江公園、西嶺中國書法公園、梅河公園,并建成了8.8公里綠道,豐富了城市內涵。同時,投入1億元建設集防洪、休閑、娛樂、旅游于一體的一河兩岸工程,狠抓縣城綠化、美化,因路配綠,沿河植綠,見縫栽綠,努力實現“城在林中、水在城中、水景相融”的目標。同時,投入500萬元建設治安視頻監控中心,視頻監控點遍布縣城大街小巷,讓群眾出行更具安全感。目前,大埔是全省刑事案發率最低縣之一。

大埔縣委書記林健雄說,“文明縣城創建工作是一項永無止境的惠民工程、民心工程,只有起點,沒有終點。”

時任梅州市市長、現任市委書記朱澤君微服“私訪”的故事也廣泛流傳,膾炙人口。他對大埔的變化深感欣慰,但又有點擔心是不是上級領導來的時候,大埔才變靚;是不是檢查組到之前,大埔才突擊做工作。于是,他輕車簡從,悄悄來到大埔調研。他親耳聽到了大埔百姓的贊揚,親眼目睹了大埔縣城一如既往的干凈和整潔。

文明,提升大埔人生活品質

中國最具幸福感的縣城在哪里?

行走大埔,你會發現到處都是答案:文化中心、書法公園、梅河公園……在大埔,每一項文化工程建成后,都是大門敞開,任由百姓免費進入參觀。

清澈的梅潭河靜靜地流過大埔縣城,河邊新近建起的梅河公園使百姓可以親近河水、回歸自然,成為大埔縣城居民最喜歡去的休閑場所。但許多市民不知道,梅河公園的建成凝聚了大埔縣委縣政府的心血。這片沿河土地早已出讓給了私企老板,已經成為“黃金旺地”。為了突出城市建設人與自然的和諧、為給廣大市民提供親近自然的場所,大埔縣委縣政府毅然用2000多萬元回購了此地,并精心建成高規格的休閑平臺,打造了“一河兩岸”秀麗風景。

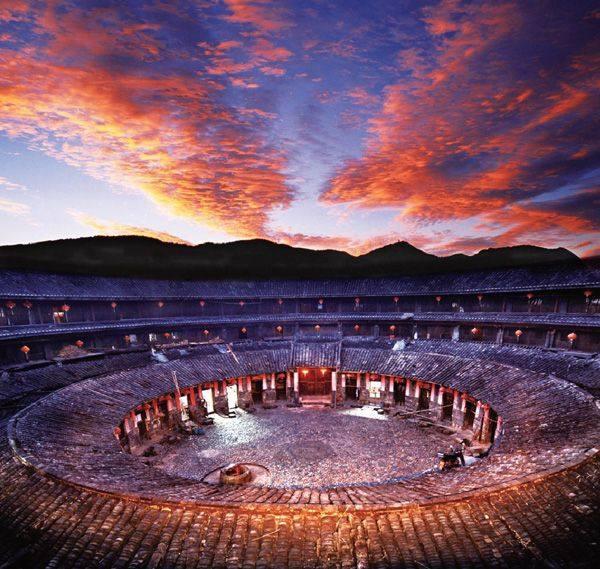

走進大埔,似乎走進了一個“文化大觀園”。保護良好的古民居、古街道,弘揚發展的文化遺產、民俗風情,新修建卻充斥著文化氣息的公園、館場……客家特色文化在這里得到了有力的彰顯。

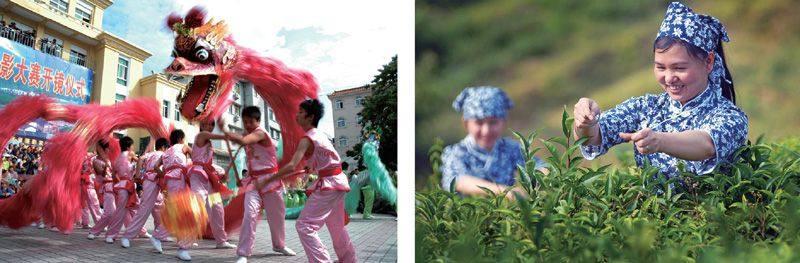

大埔是“古老”的,古民居、古街道、古民俗、古文藝……散發著幽幽“古韻”。保護與開發,是古城永恒的話題,在大埔,上下都形成一個共識:保護就是最好的開發。對名鎮、名村、民居的開發,該縣都遵循“規劃先行”的原則,聘請有關專家制訂嚴格的保護和開發規劃,在對殘舊的街道、建筑進行維護、修繕的同時,進行開發可行性論證,對尚未有經濟能力統一開發的區域,寧可選擇讓它繼續“沉睡”,也不愿意實施破壞性開發。此舉無疑是有力地保存了“古文化”。這里有了保存完好的茶陽古街、百侯老屋群……有了開發得當的張弼士故居、泰安樓……有了傳承發展的廣東漢樂、茶陽花環龍、百侯鯉魚燈……

近年來,大埔共投入1.2億元,在縣城興建了匯聚客家文化淵源、體現大埔風土人情的西湖公園,集文化標志性景觀、休閑娛樂于一體的濱江公園,集歷史文化、客家民俗風情、康體休閑為一體的西嶺中國書法公園,以及可親近大自然、賞名花名木的梅河公園。

目前,大埔縣城市綠化覆蓋率達38.6%,人均公共綠地面積16.1平方米,這個比例在國內不算低。大埔按照綠色城市、園林城市、花園城市的定位建設縣城,不斷完善縣城市政功能,使城市現代化建設與自然風貌、歷史文化遺存渾然一體、交相輝映。完善了縣城道路排水、公廁、停車場等公用基礎設施建設以及教育、衛生服務體系;抓好綠化、亮化、凈化,主城區街道煥然一新,呈現了“一路一燈、一街一景、一區一品”的特色;結合縣城防洪堤圍改造,建設集防洪、休閑、娛樂、旅游于一體的一河兩岸工程。在享有物質生活的同時,他們已然在精神的家園里“詩意棲居”。

大埔沒有艷遇,沒有酒吧,沒有專業的導游,沒有成排的旅游大巴,只有城市達人所追求的慢生活。走在縣城古鎮的石板路上,你可以感受到中國邊遠小鎮般原生態的生活:騎樓里開著用手推的推剪剪頭發、用剃刀刮胡子的理發店;“大埔電報局”的石板門里出售著手工玻璃做成的煤油燈;街角轉彎處一身深灰色打扮的老大爺倚著門板,就著陽光修著可能與古城一樣老的眼鏡……

所有的幸福點滴,積聚起這些城市申報文明城市的底氣。在大埔,“文明縣城”早就不僅僅是一句口號,而是浸入城市骨髓的因子。因為吐納自然,幸福愈加深厚綿長。

文明,塑造客家美麗的風情

大埔楓朗鎮有位當地群眾稱他“永伯”的老人,他的姓名叫羅永,今年86歲了。永伯十分熱心家鄉公益事業,為老年人服務,工作任勞任怨,得到鄉親們的好口碑,曾被大埔縣委縣政府授予“大埔縣十大道德楷模”榮譽稱號。

他借助大埔縣楓朗慈善會這個平臺,義務服務困難鄉親。在核實困難戶情況的過程中,他不畏辛勞,翻山越嶺,跋山涉水,深入到困難戶家中,了解情況,并為他們提出幫扶方案,通過慈善會解決貧困戶的生活困難。目前,慈善會資助覆蓋楓朗、百侯、大麻、西河、光德、大東、三河等鎮計650戶60歲以上老人、五保戶、低保戶、殘疾災病困難戶等困難群眾。慈善金每月9日發放,工作月月如此,永伯從無半句怨言。他經手發放的固定救濟、災病臨時救助慈善金累計近800萬元。

羅永的動人之處,在于他讓人們看到普通人內心的美,這給整個社會的道德提升注入強大的精神動力。

事實上,在大埔,客家人的淳樸、善良無處不在,真善美的品格在這里顯得格外醒目。無論是城鎮,還是邊遠山區,涌現出更多的凡人大德、身邊善舉不斷溫暖人心。

全國孝老愛親道德模范候選人、大埔縣家炳一中退休教師鄔義興,從1975年開始,把因患高血壓和風濕性心臟病而不能勞作的岳母劉善老人接到自己家生活,30多年悉心照料。2002年,劉善老人不慎摔了一跤,完全失去了生活自理能力,鄔義興的妻子身體又不好,他承擔起照顧岳母的重任。夏天天熱,他把老人背到屋外陰涼的地方;冬天,他裝好熱水袋,把老人背到室外曬太陽,讓老人和鄰居拉家常,使老人幸福開心。鄔義興悉心照顧疾病纏身的岳母,在兒女、孫輩及青少年中起到典范作用,在當地傳為佳話。

感動梅州十大道德楷模楊韻棣,是大埔縣中醫院退休返聘副主任中醫師。他立足中醫崗位,從醫30多年來,日均要給近50位患者診治,年計超1.6萬人次。還經常利用節假日,背著藥箱,翻山越嶺為患者診治。即使是在查出患有惡性喉癌后,仍然關注中醫工作,憑著毅力和愛心,4年多來,用“電子喉”頂著喉嚨發聲,每天還堅持到醫院坐診,為山區患者服務。

道德人物的凸顯,讓人們看到這座文明城市的最美風情。道德人物涌現的背后,更有著政府的引導。

大埔縣政府先后開展“熱愛大埔、愛我家鄉”、“文明禮儀在大埔”、“大埔十大道德楷模評選”等主題實踐活動,制訂發放《大埔縣文明公約》和《致居民的一封公開信》各一萬多份,大力弘揚先進典型,營造講文明、樹新風濃厚氛圍。目前,全縣評選出大埔縣文明單位34個,梅州市文明單位9個,省級文明單位1個,國家級精神文明建設先進典型1個。今年,縣城開展了“三個十”民風塑造活動,評選表彰了10名“好公民”、10戶“好家庭”和10個“好村(居)民小組”,培植了一批文明典型,形成了學榜樣、走正道、愛公益、講奉獻的良好社會風氣。

“紅色文化”也在大埔熠熠發光。大埔縣有關部門通過各種主題活動,讓更多的年輕人了解歷史、也了解社會,因為這些深入淺出的講解,社會主義核心價值不再遙不可及,信仰也成為活生生的所在。

“學身邊道德楷模,當科學發展先鋒”,正成為全體大埔人的共同實踐。

全國文明縣城是一座城市綜合實力、內在魅力和發展水平的集中體現,是許多城市夢寐以求的榮譽之冠。

一路創建,一路前行。文明城市是一項系統工程,創建文明城市只有起點,沒有終點;只有更好,沒有最好。客家香格里拉——大埔,在榮譽面前繼續以飽滿的熱情,不斷完善機制,精耕細作,不斷推動創建工作向縱深發展,讓文明之花綻放得更加美麗、燦爛。