邊界湖的歷史記憶 中俄勘界秘事和“北大荒”傳奇

蒙興

距今6000多年前,興凱湖北岸就有先民居住,他們在此開創了世界罕見的“新開流文化”,即新石器漁獵文化。在后來的歲月中,許多東北漁獵民族在興凱湖畔崛起,如肅慎、靺鞨、女真等。而興凱湖地區的全面開發,還是在新中國成立后發端的。

興凱湖的歷史是一幅浩瀚長卷。它是東北古代民族肅慎、靺鞨的發源地之一,也是后來清朝滿族人的“龍興之地”,從順治年間起,興凱湖附近就被“封禁”,禁止任何人入內耕作、漁獵。

然而,清王朝的“封禁令”只禁住了國人的腳步,卻未擋住列強垂涎的目光——1861年,沙俄通過《中俄北京條約》攫取了大半個興凱湖。今天,這片浩蕩的湖泊僅余下近三分之一屬于中國。

在清政府與沙俄勘定興凱湖國界后,“封禁令”不攻自破。從此時開始,興凱湖畔拉開了圍墾、開發的序幕,而建國后那場轟轟烈烈的“開發北大荒”運動也從這里發端。

“骨雕海東青”與滿族的起源

1972年夏秋之交,一個平常的日子,黑龍江省考古隊離開省城哈爾濱進駐密山興凱湖畔。此行他們要對興凱湖北岸一處新發現的早期墓葬進行發掘。

據歷史文獻記載,隋唐之前的興凱湖附近人跡罕至,屬“大荒澤國”之境,所以這里發現早期墓葬的消息剛一傳出,就立刻引起了黑龍江考古界的高度關注,一系列的專業考古發掘也隨之展開。

兩個多月過后,這處興凱湖北岸的遠古墓葬被清理完畢,共發現墓穴32處、魚窖10座,并有大量的陶器和石器、骨器等文物出土。石器和骨器以捕魚工具為主,有魚鏢、魚叉、魚鉤和箭鏃等,由此考古人員推斷,這片墓葬的主人肯定是一個漁獵部落,當時的人們以漁獵為生,尤以捕魚為主要生活來源。后來,部分出土人骨經碳14檢驗,生前所處的年代被測定了出來——距今大約6080年。

6000多年前的中國還處于新石器時代,而同時期發現的其他古遺址無一例外,都已帶有濃厚的農耕文化特征(如山東大汶口遺址就出土了不少家豬骨骼)。因此,這片興凱湖畔的古遺址就被賦予了非同尋常的意義——它是中國新石器時代晚期漁獵文化的典型代表,盡管規模不大卻被單獨冠名為“新開流文化”。

興凱湖“新開流文化”對于中國考古價值重大,而其中的一件出土文物“骨雕海東青”則更加引人注目,它直接詮釋了中國古代東北少數民族肅慎、靺鞨,以至于后來滿族的起源。骨雕海東青是“新開流文化”幾千件文物中的珍品——它被遠古先民雕刻在獸骨之上,手法洗練、簡潔地刻畫出海東青在碧波萬傾的興凱湖上空,以那雙犀利的眼睛尋覓獵物的生動形象。海東青學名“白尾海雕”、“虎頭海雕”,是古代東北肅慎、靺鞨民族鐘愛的獵鷹和圖騰,在流傳至今的許多肅慎、靺鞨文物上,我們都能尋見海東青的身影。

肅慎、靺鞨先民是后來滿族人的祖先,但再往前,滿族的起源就不清楚了。1644年滿族入關建立清朝后,開始根據傳說將興凱湖周邊定為祖先發源之地。清順治十年(公元1653年),清政府還特地將興凱湖周邊劃為禁區,視為祖先“龍興之地”,不準閑雜人等隨便出入。也是從此開始,很多清代文獻都將興凱湖作為滿族的起源寫入正史。然而,令人懷疑的是黑龍江那么大,為什么就單單選中這里?難道就僅僅根據傳說——文獻中語焉不詳,后世的許多歷史學家也說不出個所以然來。直到1972年興凱湖畔海東青骨雕的出土,才為歷史謎題提供了答案:這件骨雕海東青的圖案竟與幾千年后,滿族貴族使用器皿上的海東青圖案大致相同——歷史的傳承竟然在這里被接續。

作為滿族的龍興之地,興凱湖在清朝被“封禁”了整整200年,這段時間里,興凱湖人跡罕至,保存了原始的自然狀態。

分割興凱湖,沙俄陰謀得逞

興凱湖的寧靜在1860年被徹底打破。這一年,由于清政府在第二次鴉片戰爭中戰敗,一系列割地賠款的不平等條約也由此簽訂,其中就包括了《中俄北京條約》。

根據《中俄北京條約》,中國將割讓烏蘇里江以東,面積達40多萬平方公里的土地給沙俄,而興凱湖就在分割之列。將祖先的“龍興之地”割讓給外國,這對于清王朝來說是何其屈辱的事情,可怎奈國勢衰微,面對沙俄的步步緊逼,清王朝又能有怎樣的選擇呢?不得已,當時的咸豐皇帝只好默認了條約的內容,但對于沙俄試圖吞并興凱湖的野心,咸豐實在難以接受——“祖先興發之地,有關國祚”,他命條約談判官員暫緩簽約,與沙俄商定“東界(興凱湖)查勘,在烏蘇里河口會齊,于咸豐十一年三月內辦理。”中俄雙方根據這個規定,議決在1861年(咸豐十一年)派遣代表到烏蘇里江口會齊,共同勘定興凱湖上的兩國國界。

1861初,中俄兩國代表團組成。清政府特派倉場侍郎成琦和吉林將軍景淳為欽差大臣,沙俄則派遣濱海省總督卡扎凱維奇和東西伯利亞部隊總參謀部布多戈斯基為全權代表。按條約規定,兩國代表本應在烏蘇里江口會齊,但后來考慮到在這里會齊必須等到烏蘇里江解凍之后,時間就要拖延,為此沙俄方面提出將會談地點改在興凱湖畔西部。清政府沒加細想,很快就答應了俄方的建議——然而,讓清政府萬萬沒有想到的是,這“爽快”的答應卻上了沙俄的當,千古大錯就此鑄成。

還在中方代表成琦、景淳到達之前,沙俄一方就搶先派遣軍隊到興凱湖西北岸一帶安炮扎營、伐木蓋房,搶占土地。據參與此事的沙俄將領巴布科夫后來回憶:“……我們搶先選擇了談判的地點,這種情況的重要意義就在于我們所占據的地點,不容懷疑是俄國的領土”——侵略就是這樣的野蠻與赤裸裸。

談判的沙俄已經做好了準備,靜候清朝官員的到來,而那兩位“欽差大人”官老爺卻姍姍來遲,整整晚了俄方4天時間。于是,往后的談判過程就不言而喻——搶占了先機的俄方兇相畢露,與會時調來大批軍隊包圍會場,亮出兵器強迫成琦、景淳就范。清政府代表團中有一個叫丁壽祺的隨員,根據當時的情景回憶:“俄使于午刻傾巢而來,率領槍兵,跨刀乘馬入營后,即將火槍夷兵排立營門,情甚洶洶。”庸碌的成琦、景淳哪見過這種陣勢,很快屈服,幾天之后,中俄興凱湖勘界確定——“松阿察河之源,兩國交界逾興凱湖直至白棱河口……其東皆屬俄羅斯國,其西皆屬中國。”自此,方圓4380平方公里、曾經的中國第一大淡水湖,僅余下近三分之一的面積屬于中國。

興凱湖勘界的協定傳到北京后,咸豐帝大受打擊,不到半年便一命嗚呼。這位“四無”皇帝(無遠見、無才能、無膽識、無作為)死不足惜,只是浩蕩大湖從此分割,唯令華夏兒女長嘆了。

“開發北大荒”從這里起步

1861年,在中俄勘界中吃了大虧的清政府終于醒悟——興凱湖地區的“封禁”是再也行不通了,這片荒蕪人煙的土地必須移民耕種,徹底斷掉沙俄的覬覦之心。同年秋,清政府在興凱湖畔的蜂蜜山設立招墾局,遷關內移民前來墾荒。招墾局幾興幾廢,效果并不明顯,出于加強對興凱湖地區管轄的考慮,宣統元年(公元1909年),清政府在中俄交界的興凱湖當壁鎮設關,守住了黑龍江通往沙俄、乃至日本的糧食貿易通道。

從清末到1931年“九一八事變”之前,到興凱湖地區墾荒的人員多為“闖關東”的山東人。然而,“九一八事變”、日本侵占東三省之后,他們組織大量本國移民組成所謂的“開拓團”,來到黑龍江進行墾荒生產糧食,以滿足本國國民和戰備需要。興凱湖地區也不例外,日本開拓團搶占了這片土地,除種植糧食外還大肆進行漁業捕撈。據當時的一些資料記載,日本人對興凱湖采取了“涸澤而漁”的策略,他們將火輪漁船拖到湖中捕魚,同時禁止中國人下湖,壟斷了興凱湖的漁業資源。開捕之初,由于興凱湖漁產豐富,火輪漁船遇到魚群還不能迎頭撒網捕撈,否則魚群太大,很容易就網破船翻。在興凱湖畔的蜂蜜山上,現在還有日本修建的工事,并發現了當年日本“開拓團”留下的石碑。

1945年抗日戰爭勝利,日本“開拓團”隨即便被驅逐。次年6月,東北野戰軍解放了興凱湖畔廣大地區,開發“北大荒”的序幕從此拉開。

最初,“北大荒”是整個黑龍江省的代稱——更確切點說,北大荒其實特指今天黑龍江省東部,興凱湖平原上的密山、饒河、虎林等地。1953年7月朝鮮戰爭停戰后,從朝鮮戰場撤離的志愿軍官兵紛紛轉業進駐興凱湖畔,開始了轟轟烈烈的開發北大荒運動。他們于1955年元旦建立了北大荒第一個國營軍墾農場——八五〇農場。

在持續幾十年的開發北大荒的浪潮中,除了這些轉業官兵,另一批人也同樣不能忘記,正是由于他們的影響,“北大荒”、興凱湖才成為中國現代史的一個印記,揮之不去。

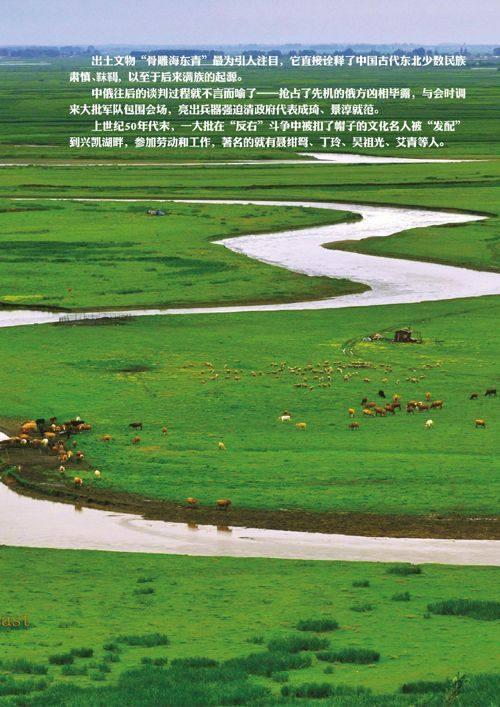

上世紀50年代末,一大批在“反右”斗爭中被扣了帽子的文化名人被“發配”到興凱湖畔,參加勞動和工作。他們中著名的有聶紺弩、丁玲、吳祖光、艾青等人,特別是丁玲,她在北大荒呆了12年,那篇著名的散文《初到密山》就向后人講述了興凱湖開發之初的場景。再往后,十年文化大革命期間,為了響應國家開發北大荒的號召,無數知識青年“上山下鄉”,從全國各地匯聚興凱湖畔——“握筆的手拿起了鋤把,在眼鏡片上凝結的,卻是那興凱湖的晨霜”。他們將青春年華奉獻給了這片土地,而煙波浩渺的興凱湖畔也記錄下了他們人生中最波瀾起伏的一頁。