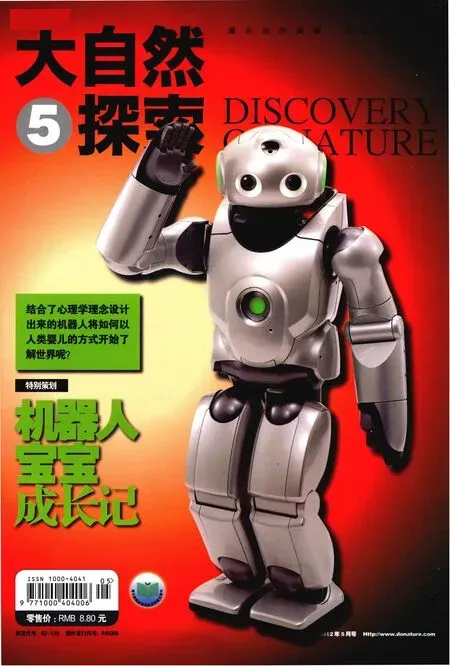

機器人寶寶成長記

編譯 方陵生

科學家能設計一個在與外界接觸和交流的過程成長起來的機器人嗎?結合了心理學理念設計出來的機器人將如何以人類嬰兒的方式開始了解世界呢?

在20世紀90年代構思開發了一系列機器人的計算機科學家羅德尼·布魯克斯提出,真正擁有類似人類智能的機器人,需要2歲孩子的物體識別能力,4歲孩子的語言能力,以及6至8歲孩子的社交理解能力。

就目前情況看,機器人還遠遠達不到布魯克斯的目標。事實上,如今困擾機器人程序員的一些難題,人類嬰兒在過第一個生日之前就解決了,如像伸手拿東西、認人、分辨毛絨動物和其他東西的區別。人類嬰兒能很快學會很多東西,并不需要預先的程序設計,嬰兒的學習能力是在與周圍的人及環境的互動中自然形成的。那么,機器人也可以像人類孩子一樣學習,像人類嬰兒一樣成長嗎?

機器人“愛因斯坦”

這是一個名叫“愛因斯坦”的機器人。它有一雙迷人的眼睛,有用真正的毛發做的睫毛和亂蓬蓬的灰色眉毛,仔細觀察還可以看見它眼瞼下面涂的黑色眼線。它看上去神采奕奕,給人很深的印象。

機器人“愛因斯坦”是研究人員協同努力創造的一件了不起的杰作。漢森機器人公司的機器人設計師戴維·漢森以精湛的雕刻技術創造了表情生動的機器人頭部,莫韋蘭則開發了類似人類感官的機器人傳感技術。

只要打開“愛因斯坦”的開關,它就會運行幾十種不同的臉部表情:它的嘴唇會做出撇嘴的動作,它的眉頭會緊鎖;它會把眼睛睜得大大的,仿佛處于驚恐之中,然后瞇起眼睛,咧嘴而笑。在它的嘴大張時,可以看到大腦所在的地方是一大團糾結在一起的電線。

這款機器人的表情如此逼真,站在它身旁的人會不由得想用手去觸摸一下它那滿是皺紋的臉頰。機器人的頭部是用一種富有彈性的特制固體膠制成的,這種仿生皮膚材料足以亂真,讓機器人的臉看起來就像真人的一樣。

除了能做出各種面部表情,“愛因斯坦”還能通過安裝在眼睛瞳孔里的攝像裝置跟蹤人的動作,判斷人的性別、年齡(比如40歲以上還是40歲以下),是否戴眼鏡、是否在微笑等。“愛因斯坦”還配備了對話軟件,能夠與人對話。下面是戴維·漢森與“愛因斯坦”的一段對話。

戴維·漢森:你會講笑話嗎?

“愛因斯坦”:小雞為什么穿越馬路?

戴維·漢森:講講有關人工智能的事情吧。

“愛因斯坦”:我覺得像真正的智能一樣,不像人工的。

戴維·漢森:我想聽聽更多關于機器人未來的發展前景。

“愛因斯坦”:機器人將變得越來越像動物和人,機器人將給人們帶來更多的驚訝,變得越來越“酷”。

目前,“愛因斯坦”作為一個研究工具,科學家利用它來探討機器人如何感知人類的面部表情并做出相關反應。機器人的這種能力今后在娛樂和教育領域將得到廣泛應用,例如未來的機器人輔導老師會及時發現心不在焉的人類學生,提醒他們別再做白日夢。

“愛因斯坦”是一件了不起的杰作。然而,“愛因斯坦”所展示的感知能力和會話能力是設計者預先編制好程序的,它熱切的眼神及伶俐的會話能力所顯示出來的智慧都只是虛假的表象,它能回答的問題都是預先編好程序的,它解答問題的能力也是極為有限的。總之,機器人“愛因斯坦”并不真是愛因斯坦。事實上,盡管機器人可以做許多令人驚嘆的事情,比如拉小提琴、拆除炸彈、發射導彈、診斷疾病、照管番茄的生長情況以及跳舞等,但它們缺少做所有這些事情的自主性基礎,它們的能力都是人類事先編制好程序的。它們能夠復述笑話,但不懂笑話究竟有什么好笑;它們不能將一部電影的內容用幾句話概括出來;如果沒有人類給它們編制好程序,它們甚至連給自己系鞋帶這么簡單的事情也做不了。

而現在,美國加州大學圣迭戈分校機器感知實驗室的軟件設計師、心理學家哈維爾·莫韋蘭領導的一個由認知科學家、工程師、發展心理學家和機器人專家組成的研究團隊,希望通過破解人類智慧的奧秘,研發出能像人類孩子一樣具有學習能力,能通過與外界的交流逐漸學習并掌握各種技能的機器人。

莫韋蘭的機器人之夢

莫韋蘭是一個西班牙果農的兒子,在有許多動物的環境中長大,他一直都想知道動物是如何想事情的。他愛問媽媽諸如此類的問題:“小狗有思想感情嗎?老鼠有沒有呢?”他小時候喜歡做一些自己感興趣的“實驗”,還因做“實驗”損壞廚房里的東西遭到祖母的斥罵。在被20世紀60年代的電視節目《迷失太空》中的機器人迷住后,他用食品罐頭、燈泡和磁帶錄音機制作了他的第一個“會說話的機器人”。這個機器人有一個錢幣投放口,要求一次投放100美元。如果有人想用較少的錢蒙混過去,機器人就會用預先錄制好的聲音抗議道:“這不是100美元!”那時,他只有10歲。

1989年,莫韋蘭在取得發展心理學博士學位后,在加州大學伯克利分校從事人工智能研究工作。他回憶說:“當時許多人都熱衷于研究能登陸火星的機器人,幾乎沒人對社會型機器人的研究感興趣,但我的興趣不在那里,我覺得機器人技術和心理學研究之間應該有更多的交集。”1992年,他來到加州大學圣迭戈分校,開始了如何將人類的各種感知能力“復制”到機器人身上的研究。

2002年,他在日本京都的一個機器人實驗室里工作,主要任務是為一個名叫“Robovie”的長臂社會型機器人編寫程序。他回憶說,那時他覺得社會型機器人有些惱人,總是說“我很孤獨,請擁抱我”之類的話,但日本科學家告訴他,Robovie是一款很特別的機器人。Robovie不停地跟他說話,還不時地抬頭看看他。突然,Robovie雙臂環繞,給了他一個擁抱。“太神奇了!”莫韋蘭說,“這出乎我的意料之外,機器人強烈的感情表達讓我猝不及防。”在那一刻,莫韋蘭感覺這個機器人活了!

莫韋蘭將Robovie機器人帶進了他兩歲兒子所在的學前班,想了解孩子們對機器人的奇特反應。他沒想到的是,機器人的出現嚇壞了孩子們。“那真是一場災難。是我一生中最糟糕的日子之一。”莫韋蘭回憶說。孩子們被相當于12歲孩子大小的機器人嚇得尖叫亂跑。那天晚上他的兒子做噩夢了, 莫韋蘭聽到他喃喃囈語道:“可怕,太可怕了!”

回到美國后,在征求了兒子的意見后,莫韋蘭重新組裝了一個兒童友好型機器人,取名“魯比”,它也是今天矗立在實驗室里微笑著的小機器人的早期版本。“魯比”身著橙色衣服,腳穿運動鞋,它的腦袋好奇地轉來轉去,金屬身體內部填滿了電機和電線。莫韋蘭說:“我們從這個機器人小寶寶身上學到了很多東西。”

在過去幾年中,莫韋蘭給在學前班與孩子們在一起的各種“魯比”機器人植入了研究幼兒如何回應外部世界的學習程序。有多種“魯比”機器人,并承擔著不同的任務,有的是自主機器人,有的是需要人類操縱的機器人,有的教授孩子們詞匯,有的陪伴孩子們散步。雖然“魯比”機器人需要幾個大輪子,還需要大功率的馬達,重達135千克,讓孩子們望而生畏,但還是取得了一定的成效:孩子們在“魯比”肚子上的屏幕上玩單詞游戲,這增加了他們的詞匯能力。不過,“魯比”的人臉檢測器總是將研究坦克引擎的托馬斯與另一個人搞混。機器人如何在社會化環境中實現與周圍人的互動,這是一個復雜的問題。而莫韋蘭的宏偉目標是:創造一個能像人類嬰兒一樣學習的“機器人寶寶”。

像嬰兒一樣成長的機器人

在“愛因斯坦”的微笑檢測系統里存儲了幾萬個“微笑”或“不笑”的圖像,通過將這些圖像和現實中的人臉進行對照辨識,“愛因斯坦”就可以“看”到一個人是否面帶微笑以及微笑的程度,然后它的語音軟件就會說諸如“你的微笑很迷人”、“你為什么一臉愁容”之類的話。這種通過對大量數據進行分析,然后做出判斷的學習方式被稱為“監督學習”,是機器人學習中的一個很重要的方面。

然而,人類嬰兒的學習方式是完全不同的。沒有人會指給一個嬰兒看上成千上萬張臉,然后對他說“這是快樂的臉”、“這是不開心的臉”、“這是左眼”、“這是右眼”… …嬰兒輕而易舉地就能學會認人,特別是認媽媽的臉,一點都不會搞錯,這被稱作“無監督學習”。

莫韋蘭的博士研究生尼古拉斯·布特科帶領他的團隊開發了一款“無監督學習”機器人——“貝維”。“貝維”是英文“Baby's Eye View”的首字母縮寫,意思是“寶寶看世界”。 這個看上去像洋娃娃的小機器人能夠判斷有沒有人進入房間。它是怎么做到的呢?在“聽”到有人進來的聲音后,它就發出嬰兒般的哭聲。之后,無論是否有人發出回應聲音,它都拍一張照片(在它的額頭中間有一個仿佛第三只眼睛的攝像頭),并對這些照片進行處理,判斷其中是否出現了之前沒有過的物體(人臉或人的身體)。只需6分鐘,“貝維”就能判斷是否有人進入了房間。

“無監督學習”方式也是“機器人一號計劃”的核心研究任務之一,該計劃由莫韋蘭領導,旨在研發出比“貝維”更高級的機器人寶寶——它們可以通過攝像機和遍布全身的各種傳感器接受外部世界的各種信息,對外部的“有趣”刺激產生好奇心,然后借鑒人類嬰兒復雜的行為策略決定采取什么樣的行動。研究人員對嬰兒和母親玩“躲貓貓”等游戲的動作和反應進行拍攝和研究,盡可能多地將人類嬰兒的行為方式應用于機器人的“無監督學習”過程中。人類嬰兒通過無數腦細胞或神經元的連接來完成這一任務,機器人則利用各種軟件來模仿人類大腦的神經網絡。因此,“機器人一號計劃”任重道遠。科學家認為,機器人最終能夠擁有自主學習新東西的能力。

“無監督學習”型機器人寶寶將擁有碰觸、抓取和搖動物體的能力,能“發現”人類嬰兒可能遇到的多達100個不同的物體或對象,從玩具到保姆的手,并弄清楚該如何對待這些物體。外部世界的許多微妙之處,都需要它去探索、去發現。例如,一個紅色的撥浪鼓和一個紅色的瓶子是完全不同的兩種東西,而一個紅色的撥浪鼓和一個藍色的撥浪鼓則是同一種東西。

研究人員希望機器人寶寶能像人類嬰兒一樣,先學會爬,然后學會行走。不過,他們最為宏偉的目標是讓機器人寶寶發展出與保姆溝通的能力,例如發出信號,讓保姆替它拿它自己拿不到的東西。前蘇聯發展心理學家維果茨基認為,運動能力是嬰兒智力發展的一個重要突破點,通常在孩子大約1歲時,將經歷從簡單的感覺運動智力向知識符號智力過渡的階段。如果科學家能夠成功,這將是機器人做出的象征自主能力的第一個姿態,也將是人與機器人角色逆轉的一個信號:機器人指揮人類(比如機器人嬰兒指揮保姆),而不是人類指揮機器人。

這將是一個非常重要的過渡。科學家指出,讓機器人拿取某樣物體可能很困難,但機器人如果能夠明白它想要什么東西,并知道借助于某個對象比如保姆,作為它拿取某樣東西的工具,這將是機器人成長邁出的重要一步,因為這是一個極為復雜的心理過程。

“機器人一號計劃”中的機器人寶寶的身體雛形是機器人CB2。CB2是“仿生身體的兒童機器人”的簡稱,這款機器人是由日本大阪實驗室研發的。CB2機器人是工程學上的杰作,它擁有一雙可以靈動地來回移動的黑眼睛,擁有淺灰色的硅膠皮膚,皮膚表面上有許多用來收集數據的傳感器,肢體是用金屬骨架和活塞驅動的肌肉構成的,像人類手腳一樣靈活,而且動作配合得極好,如果手臂有動作,身體軀干和其他部分就會做出相應的回應。在2007年首次亮相時,它做出了很多與嬰兒相似的動作,比如躺在地板上來回撲騰,給人的感覺是:它就像一個真正的小男孩掙扎著想爬起來。

莫韋蘭選擇CB2作為“機器人一號計劃”中機器人身體的原型,并對其進行了一些調整,讓它擁有自行行走的強大力量。莫韋蘭打算去除有可能影響數據準確性的皮膚層,采用包裹在透明塑料里的金屬骨架。他說:“可以讓它一直穿上衣服嘛。”他還希望能將機器人做得很小,可以放在搖籃里,但設計師告訴他目前還做不到,機器人寶寶將高達0.9米,重達68千克。

機器人的臉該設計成什么樣子呢?像男孩還是像女孩呢?莫韋蘭之前設計的機器人寶寶都是女孩,這是他女兒的意見,而現在是要一個男孩的時候了。于是,他和他的同事漢森設計了機器人的臉部,并將它命名為“迪格”。這款“發展型類人機器人”以一個真正的孩子——莫韋蘭實驗室一個研究員的小侄子胖乎乎的臉蛋為原型。

機器人研究的前景展望

莫韋蘭認為,雖然人類嬰兒在出生之初幾乎什么都不懂,但卻有本能的需要,比如肚子餓了,冷了,尿布濕了要換了,都會用哭聲來表達自己的要求。可這些簡單的問題對于編程機器人來說卻相當復雜,就如加州大學伯克利分校一位退休的心理學教授所說:“我們設計的機器人也需要排泄嗎?需要按時睡眠嗎?”

還有,在成長過程中,人類嬰兒的認知能力是隨著身體的漸漸長大一起發展起來的。那么,為了模仿人類嬰兒的成長,機器人是否也將不斷地改變它們的身體形態?又或者,有社會能力的機器人的模樣不一定非得與人類惟妙惟肖,就像掌握了空氣動力學原理后,飛機像真正的鳥一樣飛上了天,但飛機的樣子并不像麻雀。不過,莫韋蘭認為,讓機器人寶寶擁有讓人喜愛的外表是很重要的,因為要讓它像一個真正的孩子那樣成長,就必須將它當成一個真正的孩子來對待。

莫韋蘭說,當我們對人類大腦發展有了更多更深的認識,當我們一步步破解嬰兒大腦解決問題的奧秘,像人類嬰兒一樣學習成長的機器人就會出現在我們面前。

社會型機器人

“機器人”一詞于1921年開始登上世界舞臺,在捷克科幻作家卡雷爾·恰佩克筆下的“人造人工廠”里,機器人首次出現。長期以來,人們對機器人的理解是:通過編程的機器,可以與周圍環境互動,多數為人類從事危險的工作或繁重的體力勞動。今天世界上估計有650萬個機器人或在工廠里做著平凡的工作,或在人們家里幫助做一些家務,其中有的機器人甚至能擔當調制雞尾酒之類的專門工作。

隨著生活水平提高,人口出生率降低,人均壽命延長,社會和家庭生活對機器人的需求越來越大,對機器人的要求也越來越高。科學家現在正致力于將機器人與人工智能結合在一起,以開發出在社交、會話及其他能力方面和人類更像的機器人。這樣的機器人被稱為“社會型機器人”,它們與人類及其他機器人合作,在醫療保健、執法、嬰兒看護和娛樂等領域發揮作用。我們甚至可以期望電影《摩登家庭》中的繞舌的機器人管家羅西真的出現在我們的生活中。你可以想象一下:你喝醉了酒,向酒吧里的機器人侍者傾訴自己不幸的離婚遭遇,后者揚起眉毛,同情地看著你……

機器人如何解讀人類情緒

2009年2月1日,100萬美國人的頭腦里只有一件事——美國超級杯橄欖球大賽,由美國聯合會(AFC)冠軍匹茲堡鋼人隊對陣國家聯合會(NFC)冠軍亞利桑那紅雀隊。在紐約的一家酒店房間里,46位狂熱的球迷正聚集在一起觀看比賽,他們大嚼漢堡,猛灌啤酒,情緒高漲。這些體育球迷的行為本身并沒有什么好奇怪的,所不同的是,他們的一舉一動,甚至他們的每一次呼吸,都在各種機器的監視之下。

這是研究人員正在進行的一項實驗,這些正在觀看球賽的球迷們身穿配備了各種傳感器的背心,實時監測著他們的心率、運動,呼吸和出汗等情況。

探查人類情緒變化是近年來傳感技術的最新發展之一。多年來,一些呼叫中心的計算機對人們的聲音進行監控分析,以便管理人員了解人們為什么憤怒,以及找到如何讓他們平靜下來順利交流的途徑;汽車內置報警器能夠及時發現昏昏欲睡的司機,并提醒其保持清醒;通過衛星導航系統感受到經歷堵車之人的無奈,為司機提供走出困境的替代路線;通過身體語言診斷抑郁癥的醫療監測儀器也正在開發之中。機器人解讀人類情緒變化的新時代正在向我們走來。

除了科幻小說中的描述之外,早在20世紀90年代中期,美國麻省理工學院的計算機科學家羅莎琳德·皮卡德就開始了機器讀取人類情緒的研究,當時她的想法受到了人們的質疑,但她仍然堅持自己的想法,并于1997年出版了《情感計算》一書。她認為,如果計算機系統能感知用戶的感受,就能取得更好的人機互動效果。例如電腦輔導老師如果能感知到學生情緒不高,就可像人類老師一樣,或者放慢進度,或者提出有益的建議。又如可穿戴式“心情探測器”可以非常直接的方式感知人們的情緒,比如通過測量心跳、呼吸率以及皮膚電導率等變化,發現情緒波動的信號。

通過人們說話的聲調來分析一個人的情緒是這類技術中最為成熟的。多年來,一些公司使用“語音分析”軟件,自動監控呼叫中心代理和客戶之間的對話。除了聲音語調之外,研究人員還在研究如何通過對人們的姿勢和面部表情的分析,來解讀人們的情緒情感。

在這一領域,有許多研究小組都取得了令人矚目的進展。他們首先“訓練”計算機學會識別人的臉部特征和表情。通過一系列算法,確認臉部的眼睛、眉毛、鼻孔和嘴部的位置和特征,將這些特征保存在計算機里,計算機根據代表人類各種情緒的幾十種“面部運動模式”實時解讀人類情緒。例如,嘴向兩邊水平延伸,嘴角上揚,代表微笑,再加上眼睛區域的運動,如面頰微聳,魚尾紋加深,表明是發自內心的笑,而非因出自禮貌而勉強表現出來的僵硬的笑。

使用這類技術,現在的計算機程序已經可以正確識別六種基本情緒:厭惡、快樂、悲傷、憤怒、恐懼和驚訝。在面部表情比較夸張的情況下,準確率可達90%以上。計算機程序甚至還可以準確判斷更加微妙的情緒。在實際應用中,為了準確解讀復雜的人類情感,計算機還需要參考其他一些線索,如上半身的姿態和頭部運動等。而如何找到可以實時地將身體姿勢和面部表情融合在一起的辦法,以準確讀取人的情緒,是一個極大的挑戰。

研究人員正在研究如何讓計算機更準確地識別人的情緒。大多數人都知道,一個裝出來的笑容比真正的笑容更顯夸張,而且笑容出現與笑容消失之間的轉換也非常突兀。目前先進的面部表情跟蹤識別技術,可以將假裝出來的笑同看喜劇影片引起的發自內心的笑進行比較,從而辨別假笑和真笑之間的一些細微差別。

還有一些研究團隊正致力于研究計算機檢測人類情緒的另一個方面——疼痛,并取得了很大的進展,計算機區別真實的疼痛與假裝的疼痛方面的能力令人驚訝。美國加州大學的一個研究團隊應用面部表情識別軟件區分真正的痛苦(雙手放在冰水中)和假裝出來的痛苦,結果計算機判斷的準確率達到88%。而對170名志愿者在同樣情況下進行測試,他們判斷的準確率只有49%。顯然,在判讀人類痛苦情緒方面,人腦比電腦差遠了。

研究人員還想知道計算機能否從面部表情和身體姿勢辨別出人的疼痛跡象,他們希望計算機能夠區分真正的生理痛苦表情和非生理原因痛苦表情,由此以更可靠的方式來評估止痛藥的有效性。研究人員還開發出了針對弱勢群體的情感解讀技術,一種被稱為“社交情感互動”的計算機軟件,可幫助自閉癥等感官處理障礙兒童了解其他人的情緒變化,以幫助他們更好地進行社會交流。