“農(nóng)漂族”的家國(guó)事

章蘇華

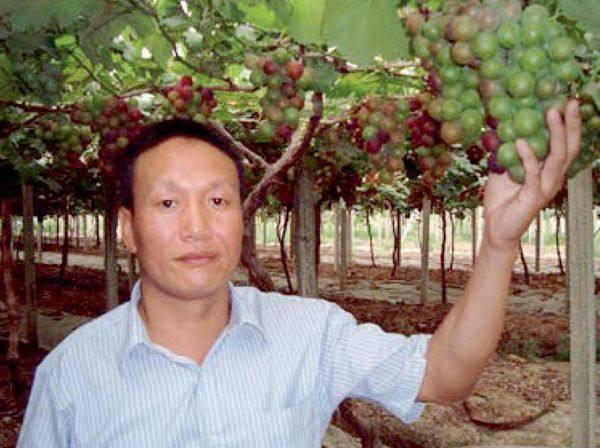

10月5日,記者和“創(chuàng)新三農(nóng)課題組”的調(diào)研人員來(lái)到余姚市聚德豐果蔬專(zhuān)業(yè)合作社基地。已經(jīng)拿到寧波當(dāng)?shù)卣P(guān)于合作社精品農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的批文,符增均此刻顯然心情相當(dāng)不錯(cuò),領(lǐng)著大家實(shí)地觀看合作社精品農(nóng)業(yè)園,眉眼間有著抑制不住的喜悅。雖然被臺(tái)風(fēng)掀倒的棚架尚未完全修復(fù),但合作社的精品農(nóng)業(yè)園展銷(xiāo)中心已經(jīng)建到二層,符增均給大家介紹時(shí)看得出他的雄心勃勃。

從農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售到規(guī)模種植

符增均坦言自己文化程度不高,但做銷(xiāo)售的經(jīng)歷讓他的見(jiàn)識(shí)明顯區(qū)別于我們既定的農(nóng)民印象。

他把自己歸類(lèi)于“農(nóng)漂”一族——原來(lái)做農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售,主要是販賣(mài)榨菜,掙了些錢(qián),后來(lái)這也就成了他承包種植的本錢(qián)。他原本是慈溪人,到余姚包地種植是因?yàn)檫@里閑置的農(nóng)地多,規(guī)模種植有空間。幾年下來(lái),他成了這里的種植大戶(hù)。目前,他所負(fù)責(zé)的聚德豐果蔬專(zhuān)業(yè)合作社種植土地面積約1350畝,其中葡萄種植500畝,梨400畝,桃200畝,其余均為蔬菜種植。

他還游說(shuō)他所結(jié)識(shí)的企業(yè)家投入規(guī)模種植。程堯華與符增均是同齡人,原來(lái)做塑化生意,在符的影響下改做規(guī)模種養(yǎng),投資了近千萬(wàn)元,現(xiàn)在也成了當(dāng)?shù)氐姆N養(yǎng)大戶(hù)。程堯華本人介紹,他種植楊梅200畝,桃300畝,年養(yǎng)白鵝已達(dá)12萬(wàn)余只。

符增均說(shuō),投資農(nóng)業(yè),周期長(zhǎng),成本高,風(fēng)險(xiǎn)大,這些他都知道。之所以還堅(jiān)持,是因?yàn)樗麍?jiān)信這個(gè)國(guó)家不能沒(méi)有農(nóng)業(yè),政府不可能眼睜睜看著大片的農(nóng)耕地“拋荒”。面對(duì)面從一個(gè)農(nóng)民嘴里聽(tīng)到這番話(huà),課題組的調(diào)研人員不能不為之動(dòng)容。

符增均介紹,浙東農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)城打工,種植用工主要靠雇傭河南、安徽的農(nóng)民。他說(shuō),高峰期他的用工量多達(dá)500余人。這些依然從事種植的外省農(nóng)民,顯然也不是我們印象中的“農(nóng)民工”,符增均將他們和自己一樣,歸于“農(nóng)漂”一族。

符增均的種植地面積每年都在增加。只要一有土地閑置,他就主動(dòng)承租。他的精品農(nóng)業(yè)園先是跨村,緊接著跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn),將來(lái)有可能跨縣,跨市。他說(shuō),這是大勢(shì)所趨。這幾年他感覺(jué)仿佛有股力量推著他向前,腳步已經(jīng)停不下來(lái)。

符增均最佩服的是袁隆平院士。或許因?yàn)槠拮邮呛先说木壒剩麑?duì)袁老爺子的情況門(mén)清。對(duì)袁老爺子“減少農(nóng)民”的宏論,符增均也有自己的解釋?zhuān)恨r(nóng)村土地“拋荒”客觀上為中國(guó)農(nóng)民整體結(jié)構(gòu)提升提供了前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇,政府與農(nóng)業(yè)投資者都要辯證看待、珍惜這種機(jī)遇,要鼓勵(lì)并呵護(hù)投資農(nóng)業(yè)的工商資本作為,尤其在實(shí)體經(jīng)濟(jì)“空殼化”嚴(yán)重的大背景下。

調(diào)研組的人員感慨,符增均是一位了不起的“農(nóng)民思想家”。如果不來(lái)基層,他們無(wú)法相信,在浙東的種植園里,居然有一位農(nóng)民在琢磨莊稼的同時(shí)也在憂(yōu)樂(lè)天下。

規(guī)模種植:從生產(chǎn)到經(jīng)營(yíng)

符增均從事種植已經(jīng)五六年。這些年他的注意力主要放在增規(guī)模、促生產(chǎn)上。當(dāng)種植面積達(dá)到一定規(guī)模時(shí),他意識(shí)到只關(guān)注生產(chǎn)是不行的,一是要會(huì)管理出效率,二是要會(huì)經(jīng)營(yíng)出效益。現(xiàn)在,他種植園的精品攻略日益清晰。

符增均介紹,他在交通便捷的地段建精品展銷(xiāo)中心,好像是“田間超市”,這樣既方便批發(fā)商上門(mén)采購(gòu),又方便附近城鎮(zhèn)居民以農(nóng)家樂(lè)休閑的方式前來(lái)田間地頭購(gòu)買(mǎi)鮮活農(nóng)產(chǎn)品。

做農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售出身的他現(xiàn)在思考著如何讓自己從具體生產(chǎn)中抽身出來(lái),不但他的種植園里出精品,還要讓他的精品農(nóng)產(chǎn)品有市場(chǎng)。他的展銷(xiāo)中心為精品農(nóng)業(yè)園的營(yíng)銷(xiāo)提供了實(shí)際上的支撐點(diǎn),他琢磨著以休閑農(nóng)業(yè)來(lái)拉動(dòng)精品農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售與合作。

符增均說(shuō),他對(duì)自己種植的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)有信心,接下來(lái)要給自己合作社在堅(jiān)持精品農(nóng)業(yè)的同時(shí),也在農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)社對(duì)接探一條路來(lái)。他感嘆中間環(huán)節(jié)擠占了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤(rùn)空間,而規(guī)模種植的前途就在精簡(jiǎn)流通環(huán)節(jié)。

他強(qiáng)調(diào):“我不能等!”

專(zhuān)業(yè)合作社要走聯(lián)合之路

符增均告訴我們,展銷(xiāo)中心最好能加蓋一層,這樣各專(zhuān)業(yè)合作社合作、交流就有了固定的場(chǎng)地。他說(shuō),地方政府很開(kāi)明,想必會(huì)支持他的想法。

“農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社要走聯(lián)合之路。”符增均說(shuō),“單個(gè)的合作社勢(shì)單力薄,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一直處于弱勢(shì)。而且,聯(lián)合有利于信息共享,互幫互助,提升合作社抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。”

符增均向調(diào)研組反映,當(dāng)前由于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,農(nóng)產(chǎn)品保障體系還不夠健全,農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)存條件較差,農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急物資保障能力相對(duì)較弱,一旦遇到自然災(zāi)害,致使農(nóng)民種植的成熟的水果和蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品因無(wú)法存儲(chǔ)而造成大量浪費(fèi);出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)新鮮水產(chǎn)品、果蔬臨時(shí)性短缺,價(jià)格大幅攀升。余姚地處中國(guó)東南沿海、長(zhǎng)江三角洲南翼的浙江省寧波市,是中國(guó)面積最小、人口密度最大的地區(qū)之一,也是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、災(zāi)害頻發(fā)的地區(qū)之一。強(qiáng)降水、干旱、臺(tái)風(fēng)等異常天氣瀕臨,尤其是臺(tái)風(fēng),除了1956年的“八一大臺(tái)風(fēng)”給寧波帶來(lái)災(zāi)難性破壞,歷史上還有很多臺(tái)風(fēng)也給寧波帶來(lái)很強(qiáng)的破壞力。比如,1997年8月18日在浙江溫嶺登陸的9711號(hào)臺(tái)風(fēng),是上世紀(jì)90年代影響寧波最嚴(yán)重的一次臺(tái)風(fēng);還有2004年8月12日的“云娜”臺(tái)風(fēng);2005年8月6日登陸玉環(huán)的“麥莎”臺(tái)風(fēng);2005年的“卡努”臺(tái)風(fēng),2007年10月的“羅莎”臺(tái)風(fēng)和2009年的“莫拉克”臺(tái)風(fēng),都給寧波帶來(lái)不同程度的影響。調(diào)研人員獲悉,今年8月8日,第11號(hào)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“海葵”凌晨3點(diǎn)20分左右登陸寧波象山,其帶來(lái)的狂風(fēng)暴雨對(duì)浙江多個(gè)地區(qū)及上海造成了很大影響。上海菜價(jià)因此一夜翻番,青菜價(jià)格從原來(lái)2元至2.5元一斤升至4元至4.5元,其他受災(zāi)地區(qū)幾乎一樣,造成新鮮蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的暫時(shí)短缺,價(jià)格成倍上升。

調(diào)研組認(rèn)為,從目前農(nóng)產(chǎn)品保障體系建設(shè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看,經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展和完善,農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急物資儲(chǔ)備系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制基本形成,在應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等突發(fā)事件方面發(fā)揮了不可替代的重要作用。但由于我國(guó)的救災(zāi)物資儲(chǔ)備建設(shè)形成的時(shí)間不長(zhǎng),不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的有效需求。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是物資儲(chǔ)備品種單一,各地除了糧食等必備物資外,對(duì)于新鮮蔬菜、水果及水產(chǎn)品儲(chǔ)存相對(duì)較少,其原因此類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng),保質(zhì)期短,保鮮技術(shù)要求高,儲(chǔ)存成本高,效益低下;二是缺乏合理布局,生鮮農(nóng)產(chǎn)品對(duì)于存儲(chǔ)及運(yùn)輸工具有較高的要求;三是地(市)縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))各級(jí)政府都建立了各類(lèi)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,但缺少一定的建設(shè)資金,對(duì)于新鮮蔬菜、水果、水產(chǎn)品儲(chǔ)存庫(kù)房等設(shè)備設(shè)施的投入相對(duì)不足。加快農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急保障體系建設(shè),是改善民生、穩(wěn)定社會(huì)的有效途徑。農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)是市場(chǎng)體系建設(shè)的重要內(nèi)容,真正把思想統(tǒng)一到防災(zāi)減災(zāi)、謀求發(fā)展上來(lái):

其一是培育多元化農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備格局,鼓勵(lì)民間專(zhuān)業(yè)合作組織參與農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急保障體系建設(shè),建立和健全由政府為主(糧食等主要物資)、民間專(zhuān)業(yè)合作組織補(bǔ)充(鮮活農(nóng)產(chǎn)品等)的農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急保障聯(lián)動(dòng)機(jī)制。在具體實(shí)施過(guò)程中,政府通過(guò)試點(diǎn)的辦法對(duì)項(xiàng)目單位給予資金的扶持及相關(guān)農(nóng)業(yè)設(shè)施用地(農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備庫(kù)房)審批的政策支持。

其二是以救災(zāi)減災(zāi)保障供給為出發(fā)點(diǎn),充分發(fā)揮應(yīng)急農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏儲(chǔ)備及運(yùn)輸?shù)墓δ堋8鶕?jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色和地區(qū)災(zāi)害特點(diǎn),因地制宜,合理布局,分類(lèi)建設(shè)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)。比如聚德豐果蔬專(zhuān)業(yè)合作社地處浙東錢(qián)塘江畔的姚北平原,水產(chǎn)資源豐富,各類(lèi)水果蔬菜基地規(guī)模大,種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá),并且交通便捷(329國(guó)道與329復(fù)線(xiàn)及余姚大道東西兩側(cè)),區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯,對(duì)于新鮮果蔬、水產(chǎn)品的供應(yīng)和物資儲(chǔ)備及運(yùn)輸具備了良好的條件。

其三是國(guó)以民為本,民以食為天,食以安為先,作為應(yīng)急物資儲(chǔ)備的生鮮農(nóng)產(chǎn)品是人們?nèi)粘I畹谋匦杵贰^r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題涉及到生產(chǎn)、加工和流通諸多環(huán)節(jié),既需要技術(shù)方面的支持,也需要法律、制度、監(jiān)管方面的保障,既需要政府的作為,也需要加工企業(yè)、農(nóng)戶(hù)和消費(fèi)者等利益相關(guān)者的共同努力。

合作社聯(lián)合起來(lái)無(wú)疑給了符增均放飛夢(mèng)想的勇氣與信任。符增均代表多家合作社談了他們聯(lián)合起來(lái)的行動(dòng)計(jì)劃——為滿(mǎn)足區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急保障體系建設(shè),他們擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備庫(kù)用地面積規(guī)模約50畝,前期投入資金預(yù)算5800萬(wàn)元。