冀南民藝招子鼓藝術淺探

張少英

招子鼓又名撣子鼓,是冀南地區的一朵民藝奇葩,它雖然和古老的漢牡丹文化有著密不可分的歷史淵源,是其民俗文化的延伸和發展,但它又有自己鮮明的藝術特征。尤其是它融音樂、舞蹈、表演于一身,氣勢恢弘而又不失優美,音調鏗鏘卻又含蓄溫婉,加上粗獷質樸個性的舞步,頗具鄉土氣息,具有濃郁地方色彩,絲毫不亞于其他任何一種藝術類型。

民間是藝術不竭的源泉,勞動人民是藝術偉大的創造者。任何一種民間藝術的產生都有著極其復雜、艱難的過程,傳承近兩千年的招子鼓民間藝術更是如此,據其第六代傳承老藝人高靈貴講述,招子鼓最早是人們從漢代劉秀及明末李自成征戰柏鄉,用以激勵和指揮士兵打仗的戰鼓受到啟發,進而逐漸演化形成的。

古代柏鄉境內頻繁的戰爭造就了它,勞苦大眾衍化和改造了它,并為己所用,經過一代又一代人的演繹打磨,使它成為優秀的民間藝術。研究和發掘其形成、發展的藝術內涵,使其得以傳承和繁榮,是本文探究的中心目的。

招子鼓的歷史淵源

柏鄉歷史上稱部,部城自西周以來就是關樞要地,爭奪之戰頗多。古代戰爭,將官指揮軍隊打仗,進攻用的是震天撼地的鼓,后撤則是用清脆悅耳的金。

西漢末年劉秀征戰河北,在部南被王莽大將李惲擊潰,幸其躲至北郝村牡丹花下而躲過劫難;后來,劉秀重新起兵,令大將堅譚兵伐被李惲占領的古都城。堅譚善用鼓金之術統兵。攻城之時,堅譚陣前擂擊軍鼓,號令三軍,章法有序,進退有度,破部擒惲,在將士和當地百姓心中留下了深刻印象。后來堅譚病故,劉秀命厚葬于古部城西南,賜其地為封地,守墓的軍兵漸從其姓,形成了現在的堅村,人們為了紀念堅譚,在每年的清明和他的忌日,就以演鼓來祭祀。但這只是招子鼓會的雛形,并未形成一定的氣候。

明末李自成造反,兵敗潰散,一名軍鼓手流落在縣東南滑村,召集藏匿的闖王敗兵成立了“紅槍會”,以擊鼓雜耍為掩護,抗擊明朝,保護村民,奠定了招子鼓民藝的基礎。而清初村北的午河鬧洪災,水淹河北,河南邊人民以擊鼓為號挑擔送糧。支援慰問,是招子鼓民藝新功用衍生的開始。

招子鼓的表演藝術

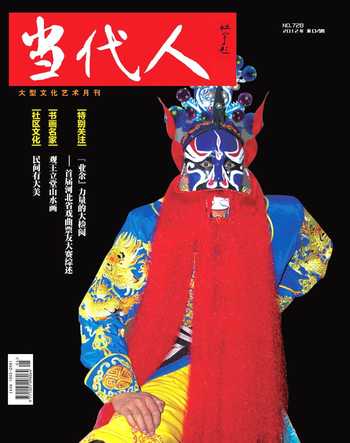

1.演員和服飾

(1)演員靈活多樣:①按行當可分為五種,總領大鼓手1名、小鑼手若干、小鼓手、鐃手、镲手最少10名,多則上百,越多表演越顯氣勢。但小鼓手、鐃手必須成雙成對,以保持隊形變化的整齊、對稱。②按演技首推小鑼手,屬丑角,特別引人注目,他身穿彩衣,手持小鑼,動作詼諧,相貌滑稽,善于逗樂,其職能是引鼓。可多可少,人數不定,少則一人,活躍于大小鼓之間,多則每面小鼓伴配一名,與小鼓演員密切配合,雙雙起舞。

(2)服飾個性鮮明:①樣式仿古:頭裹綢巾,上戴絨球:上身短綢緞衫,下身寬松緞褲;腳穿彩綢布鞋。②色彩多樣領鼓手藍色,鑼手黃色,小鼓手、鐃手紅色,用以區別主次。

2.道具和陣法

(1)道具:①悅耳醒目,招子鼓屬打擊樂范疇,其器具大致分鼓、鑼、镲三類。鼓又分為大鼓、小鼓兩種:鑼按大小分為4種;釵分鈸、饒、镲3種。鑼與镲因直徑的大小不一,分別發出低、中、高不同的音響,與大小鼓相配,和諧悅耳,鏗鏘有力,格外振奮人心。小鼓手背插縛有彩綢、懸吊銅鈴的雞毛招(撣)子,其結構由木桿、彩盤、撣子座三部分組成。獨特炫目的道具組成十分搶眼,對觀眾具有強大的吸引力。②含義深刻,大鼓在中央象征照耀萬物生長的太陽,小鼓、鐃、小鑼在四周象征天下萬物,雞毛招(撣)子象征勞動人民雞鳴即下地耕作,大鼓領起,小鼓、鐃、小鑼,遙相呼應,也似勞動中的人們,一人高喊,眾人群呼,場面壯觀。

(2)陣法:①表演美感強烈,初演大鼓領首,其他小鼓、鐃、小鑼列陣兩廂;大鼓響起,隨著鼓點,小鼓手擊打著小鼓、腰肢俯仰,使雞毛招子向大鼓頻頻點頭、左右搖擺,頭頂彈簧絨球上下顫動,小銅鈴叮叮有聲,小彩旗、護身條隨風抖動,使小鼓演員異常精神,增加了舞美。②陣形變化美妙,小鼓手隨大領鼓手的鼓點變化,時而如眾星捧月、時而如蛟龍出水、時而如排山倒海,變化萬端,微小處似秋雨落梧桐,宏大時則雷霆萬鈞,既不失含蓄,又頗具夸張。表演接近尾聲,大鼓緩緩后撤,漸漸退至始位,小鼓陣形亦回復如初。整套表演陣形與鼓點配合默契,變化流暢自然,天衣無縫,美輪美奐。

3.鼓譜和寓意

(1)鼓譜即樂譜,最明顯的特點是休止符多,也有長短的差異,最短24番,也有32番,最長72番。在演奏方法上,有領奏、齊奏、輪奏、合奏,形式多樣,變化無窮。經過幾千年的孕育和發展,招子鼓鼓譜不但傳承下來許多著名的傳統曲目,還創作了大量緊貼時代的新曲目。著名的曲目有《引子》、《呼雷》、《老鼠刻牙》、《小呼雷》、《上橋》、《下橋》、《雞上架》、《鳳凰雙展翅》、《點鼓》、《鯉魚跳龍門》、《二龍出水》、《百花爭艷》、《八面未風》、《牡丹迎日》、《北斗七星》、《七句花》、《小得勝》、《大得勝》、《盧鼓》等。

②鼓譜曲目的表達思想內涵深厚而廣泛,傳統章節內容豐富,可隨機組合,活而不呆:新章法形式新穎,緊貼時代。因此現在的鼓譜既有對古代勞動人民艱辛生活的體現,又有新時代人民對幸福生活的表達。總體歸納傳統曲目,也就是主曲目,共有五大章、二十五小節:

第一章《引子》,分《大敘排》、《小敘排》、《四大串》三小節。主要表達的是秋后豐收,人們為慶祝風調雨順、五谷豐登,開懷暢飲,喜氣洋洋的心情。

第二章《老鼠刻牙》,先以《呼雷》做小過渡,它是引子向本章轉化的銜接。此章運用時而輕緩、時而激揚的鼓聲,來體現人們與成批的老鼠爭奪豐收成果的急切忙碌場景。

第三章《上下橋》,此章也有一個小過渡段,名為《小呼雷》。該章蘊涵了古代勞動人民互幫互助,一方有難,八方支援的高貴品質。據傳明末清初柏鄉午河鬧洪災,地勢低洼的午河北岸被淹,缺衣少食。南岸人民雖生活也不甚富裕,但依然伸出援助之手,挑糧過危橋周濟沒有飯吃的鄉親。《上橋》部分鼓點緊湊,仿佛人們肩挑災糧在獨木橋上步履艱難,欲墜河中,氣氛危機;《下橋》部分鼓點減緩,似人們過橋后的平安心情。

第四章《雞上架》,“雞叫三遍天下明,早催人醒把地耕;唯有勤勞能致富,風凰展翅報喜慶。”此章利用《雞上架》、《鳳凰雙展翅》兩節中歡快的鼓點把雞鳴表現的活靈活現,雞叫人醒,勤勞善良的人們早早下地勞動,有勞動就有收獲,有付出就有回報。嗵嗵的鼓聲、唰啦啦似飛鳥展翅的隊形,好似鳳凰在報喜,慶賀人們獲得的豐收。此章是招子鼓的高潮部分,精華所在。

第五章收尾的《點鼓》部分,大鼓一響,群鼓相和,萬眾一心,蔚為壯觀,將演出推到高潮。

招子鼓所有曲目都是由主曲目演化形成,雖各有特色,各有千秋,但萬變不離其宗,既繼承了傳統,又有了創新,這也正是招子鼓民間藝術長盛不衰的價值體現。

招子鼓的發展影響

改革開放以來,隨著地方經濟的振興,傳統文化也逐漸復蘇。經過縣文化部門和招子鼓傳承老藝人共同努力,使招子鼓民藝進入了繁榮時代。

1.挖掘搶救古老曲目,挖掘出的老曲目《牡丹迎日》,真實生動地再現了西漢末年劉秀與李惲在部城大戰的場景:劉秀兵敗被迫,牡丹相救,劉秀感恩賜名;堅譚以鼓對鼓,破城報仇的故事。將名播天下的漢牡丹花會民俗與悠久的招子鼓民間藝術相互融合,經過近百次展演,轟動一方,獲得了意想不到的效果。

2.推陳出新優秀曲目:將優秀傳統曲目進行再創作,推陳出新,創作了《鯉魚跳龍門》、《二龍出水》、《八面來風》、《百花爭艷》等,以別具一格、熱烈喜慶的鼓、舞來恭賀學子們高考得中、金榜題名,和對他們事業成功的祝福:以陣型和鼓點的變化,展示出改革開放三十年來,人們生活所發生的巨大變化。

政府對民間文化遺產的重視,使招子鼓民藝活動發展迅速,縣域幾乎村村有民藝隊,形成了一枝獨秀、特色鮮明、影響廣泛,且深受人們所喜聞樂見的優秀民間藝術,并以此為中心往周邊區縣傳播和發展。因其影響巨大,不斷受邀參加省、市及河南、山東、山西、北京等地大型展演活動,獲得多項表演大獎,得到各界人士和專家的好評。其優秀鼓譜曲目被省歌舞劇院采用。2009年柏鄉招子鼓確定為河北省非物質文化遺產。

柏鄉招子鼓以其悠久的形成歷史、典型的道具及表演藝術,彰顯了地域文化的鮮明特色。作為河北民間藝術的門類,它是本土民間藝術的表現,和眾多民間藝術一起成為民族藝術歷史的見證,具有多學科、多方面的學術研究價值,多方位、深層次、系統地挖掘和研究,是保護和傳承并有機地開發這一傳統民藝的有效途徑。

(作者單位:河北省柏鄉縣文化體育旅游局)(責編:孫達)