常罡先生著《海外拾珍記》讀后瑣議

陳昌全

讀常罡先生所著的《海外拾珍記》(圖一),圖文并茂,頗足愉人心目。圖片自不必說(shuō),常罡先生以藝術(shù)家的品味、冒險(xiǎn)家的熱情從事海外古物收藏,自是出手不凡,呈現(xiàn)于讀者眼前的件件堪稱精品,非如此也不足以招致暢安老先生欣然命筆題寫書名,暢安先生以九二高齡參酌書名,耑題書簽,雖云緣分,實(shí)乃加持,殊為難得。就文字而言,常罡先生歷時(shí)兩三載,“泓穎雕蟲,拉沓補(bǔ)綻”,可謂嘔心瀝血,每件藏品的背后都有一段世事滄桑的故事,或繁或簡(jiǎn),文言?shī)A白娓娓道來(lái),耐人玩味。

但值得注意的是,木器編之“元末明初螺鈿嵌漆木小桌”考鑒,似乎問(wèn)題頗多,愿提出一己之見(jiàn)與常罡先生商榷,亦求教于業(yè)界方家。

其一,常罡先生在描述該小桌時(shí)稱“尺寸樣式,介乎桌、幾、案之間。稱酒桌稍嫌矮小,稱香幾略顯寬大,又與‘舉案齊眉之食案類似,莫衷一是。”顯然,常先生混淆了桌與案之間的區(qū)別。

“舉案齊眉”典出《后漢書·梁鴻傳》:“(鴻)為人賃舂,每歸,妻為具食,不敢于鴻前仰視,舉案齊眉。”據(jù)1980版《新華詞典》釋義,案乃“有腳的托盤”。后稱夫婦相敬為舉案齊眉。木心先生在他的散文中談到“舉案齊眉”的典故時(shí),就認(rèn)為如果梁鴻的妻子每天所舉為桌案,上面還要鋪排各種杯盤碗盞,盛放若干果蔬湯飯,鴻妻那該是力大無(wú)窮的大力士才有可能,這倒是一個(gè)十分有趣的推論。因此,常罡先生收藏的小桌與“舉案齊眉”之食案絕不類似,而是兩種不同的家什。

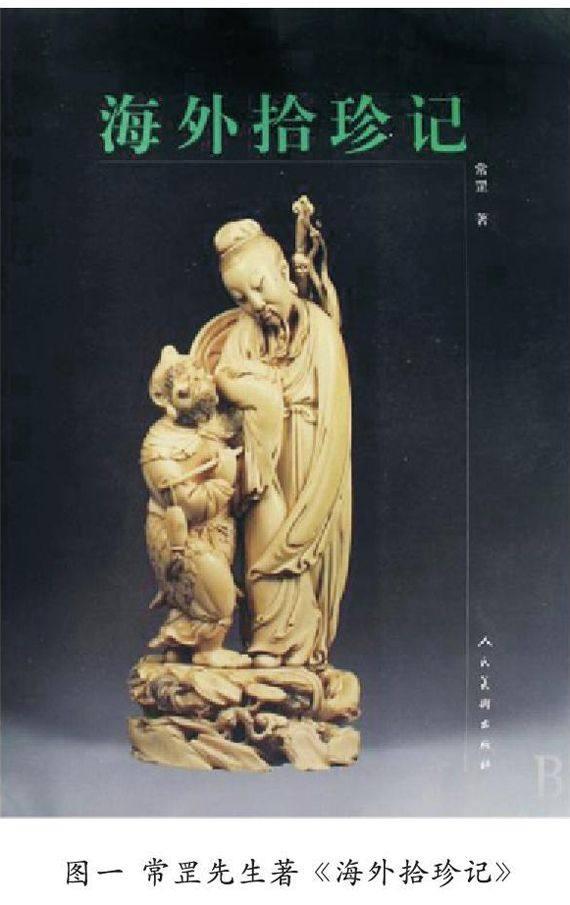

那么“舉案齊眉”之“案”到底如何呢?圖二為四川彭州太平鄉(xiāng)出土的畫像磚,表現(xiàn)了東漢貴族士人宴飲的生活場(chǎng)面。席前置放的有腳的托盤即是成語(yǔ)“舉案齊眉”所謂的“案”。

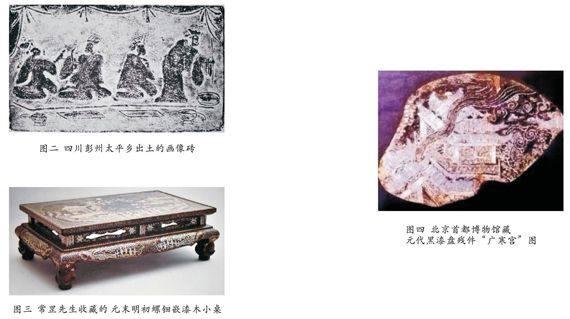

其二,常罡先生收藏的小桌(圖三)到底是何種家什呢?據(jù)王世襄先生著《明式家具研究》第二章“明式家具的種類和形式”,此小桌應(yīng)是高束腰加矮老裝絳環(huán)板炕桌。炕桌是矮桌的一種,有一定的寬度,一般超過(guò)它本身長(zhǎng)度的一半,多在床上或炕上使用,側(cè)端貼近床沿或炕沿,居中擺放,以便兩旁坐人。這就很清楚了,此小桌的制式并非莫衷一是,而是十分確定的一種傳統(tǒng)明清家具樣式。

其三,關(guān)于該小桌的年代判斷,常先生斷為元末明初,依據(jù)是“更與元大都遺址出土之嵌螺鈿廣寒宮黑漆殘盤同旨。”筆者認(rèn)為依據(jù)是不充分的。收藏于北京首都博物館的元代黑漆盤殘件“廣寒宮”是1970年在北京后英房元大都遺址中發(fā)現(xiàn),直徑約37厘米,用薄螺鈿嵌出兩層 3間重檐歇山頂樓閣。閣后植樹,葉似梧桐、丹桂。云氣自下騰空而上。不同物象采用《髹飾錄》所謂“分裁設(shè)色,隨彩而施綴”的做法。藏品名稱因碎片中有“廣”字痕跡,與景物印證,是故定名“廣寒宮”圖。雖然是殘盤,但畫面云氣繚繞,妙若仙境,確有高處不勝寒之感。整體構(gòu)圖飽滿,鑲嵌細(xì)致,尤其是“廣寒宮”建筑結(jié)構(gòu)嚴(yán)整,立體感強(qiáng),有明顯的透視效果(圖四)。反觀小桌面圖案(圖五)布局略顯凌亂,湖岸不分,圖中松樹似從水中長(zhǎng)出,人也似在水中行走。尤其是圖中建筑廊柱完全處于一個(gè)平面,恰似舞臺(tái)道具一般毫無(wú)立體感和透視效果,與“廣寒宮”相較,其旨趣誠(chéng)不可以道里計(jì)。

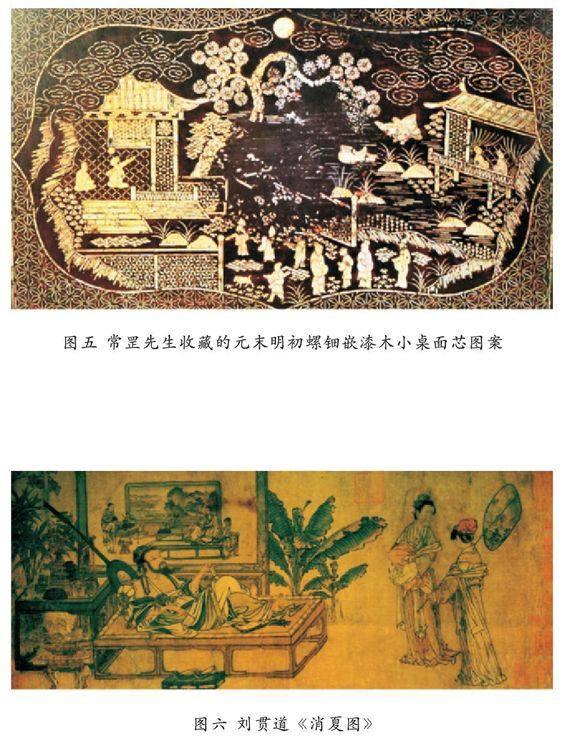

再?gòu)男∽赖娘L(fēng)格樣式看,實(shí)在不能遽斷其出于元末明初。王世襄先生在《明式家具研究》中指出:“關(guān)于明代早期家具的文獻(xiàn)和實(shí)物,今知之甚少。”這恐怕也是暢安先生只做明式家具研究的重要原因之一。即便勉強(qiáng)從元代傳世人物畫、墓葬壁畫、圖書插圖反映出的家具風(fēng)格樣式看,時(shí)代風(fēng)格也存在明顯且巨大差異。例如,元代畫家劉貫道所繪《消夏圖》(圖六),表現(xiàn)元代士大夫居家消夏的生活場(chǎng)景,畫中所繪家具較多,其中的床榻、桌幾等家具均線條流暢簡(jiǎn)潔大方,似乎都有托泥,尤其遠(yuǎn)景庭院中的床榻上放置一小桌,甚覺(jué)簡(jiǎn)單輕巧,可以作為元代家具風(fēng)格的可靠資料進(jìn)行比較研究。至于明初家具風(fēng)格樣式,從卒于洪武二十二年的朱檀墓出土的冥器家具可見(jiàn)一斑,與常罡先生小桌時(shí)代風(fēng)格也相去甚遠(yuǎn)。

綜合來(lái)看,筆者認(rèn)為小桌的斷代不應(yīng)定在元末明初,而要晚很多,甚至晚至清代中后期,這種風(fēng)格的炕桌在恭王府陳列的明清家具中多有所見(jiàn),體現(xiàn)出清中晚期追求繁瑣華麗裝飾風(fēng)格的意趣。

其四,至于小桌面芯圖案的解讀,則更有討論商榷的余地。據(jù)常罡先生的看法,“廳堂之上,肩琴跪坐者琴生,袖手盤踞、淡然墨對(duì)者,琴師也。另一琴生,授業(yè)畢,挾琴自門而出。再一琴生,穿過(guò)路上行人,正攜琴步向師庭。最可寶貴處,此琴生乃一盲瞽,其手牽引路之犬,即今日所謂導(dǎo)盲犬也。”常先生將小桌面圖案解讀為“琴師授業(yè)圖”,其實(shí)不然。古代豈有如此流水席式授徒之琴師,未免太現(xiàn)代與常識(shí)不合。實(shí)際上這是一幅庭院行樂(lè)圖,古人出游必帶童仆,且多攜琴,以為高雅(可參看明商喜所繪《朱瞻基行樂(lè)圖像》)。畫面中的主仆關(guān)系是十分明確的,著長(zhǎng)衫袍服戴唐宋式巾裹者為主人,著短衫束發(fā)無(wú)帽挾琴牽犬者為婦仆,這樣算來(lái)主人者六人,婦仆者亦六人,主仆之間人數(shù)相對(duì)完全符合古人出游的慣例。

以上為筆者讀常罡先生著文后思考探究,與先生商榷,同時(shí)以期拋磚引玉求教于更多業(yè)界方家。