當代中國人取名用字的時代性與地域特色

王泉根

自古以來,中國人的名字或是一字名(單名),或是二字名(雙名),從未見過三字名,洪天貴福可說是一個創舉。“洪天貴福”就是太平天國的幼王、天王洪秀全的長子。洪秀全奪取了半個天下,在天京(今南京)登基稱王之后,在其長子“天貴”的名字后添加了一個“福”字,成為洪天貴福。這個名字無疑寄托了洪秀全永保社稷、代代為王的思想。說來有趣,當今中國女排老將曹慧英的女兒也是一個三字名,叫作“殷樂笑子”。為什么要取這個名字呢?曹慧英解釋說,她的女兒生下來才三四個小時就會笑,而且一直很愛笑。她希望女兒今后在音樂方面有所作為,于是與丈夫殷勤研究,給女兒取了這個別具特色的名字。“殷樂笑子”這一名字既寄托了父母的愿望,又頗能顯示出體壇勇將敢于打破傳統、獨樹一幟的氣派。值得一提的是,當今年輕父母有意無意仿效外國人的名字,給小寶貝取三字名的不乏其例,如筆者收錄的就有紀因斯坦、高吉太郎、沈芳娟子等。這種取名方式可行與否姑且不論,但它的出現無疑是實行開放政策帶來的一個變化。由此觀之,取名還與時代文化背景密切相關。

人是社會關系的總和。存在決定意識,人的取名總要這樣那樣地受到時代、社會環境的深刻影響。當社會結構、社會生活發生重大變更時,作為人的稱謂符號的姓名及取名方式也會隨之發生變易。廣義的人名除名字外,還有字、號等稱謂。辛亥革命以前,稱字稱號的風氣頗盛,尤其是在文人雅士圈子內。辛亥革命以后,隨著五四運動爆發,新文化、新思潮順勢而起,稱字稱號被視作“封建”傳統,人們紛紛響應“一名主義”,于是字、號驟減,只用名的風氣日熾,這一現象一直延續至今。在今天老一輩的人名中,帶有“福祿壽喜,榮華富貴”等字眼的比較多。但在新中國成立以后出生的公民中,這一類名字就大大減少了。究其原因,這類名字帶有比較濃厚的小生產者“發財致富”的思想意識,而這種思想顯然是與20世紀五六十年代走集體化道路的時代潮流與“一大二公”的公社化、“大躍進”的主旋律相抵牾的。新中國成立后的人名用字,往往隨著歷次重大政治運動或社會變革而變易,有著強烈的時代特色。請試看下列人名表:

新中國成立初期(1949~1950年):鄭解放、秦建國、葉南下、高正明。

抗美援朝時期(1951~1953年):宋衛國、方衛平、鄧援朝、姚抗美。

20世紀50年代中期(1954~1957年):高建設、申互助、童和平、張建強。

“大躍進”年代(1958~1959年):孟躍進、潘勝天、戴紅花、王超英、方衛星。

三年困難時期(1960~1962年):任自力、林更生、沈抗洪、宋圖強。

20世紀60年代中期(1963~1965年):錢志農、董加耕、高學雷、艾學鋒。

“文革”時期(1966~1976年):董文革、張要武、鄭紅衛、于立新、徐衛紅、陳興無、李造反、齊忠紅、何向東、陳衛東。

“文革”后:韓振興、李躍華、朱富旺、姜文明、申學文、黃從禮、高四化。

從以上一個個富有時代特色的名字中,不正可以看到新中國成立30多年來中國社會生活變化的情況嗎?

1984年11月17日,中國文字改革委員會在北京召開姓氏、人名用字分析統計成果鑒定會,從這次統計的結果看,取名用“紅”字的頻度越來越高,第一時期(新中國成立前)僅占0.136%,而到第三時期(“文革”十年),則猛增至2.151%,躍居人名用字的首位。這是人名用字隨時代而變化的典型例證。

通過研究不同時代人們的取名用字,還可以看出審美觀念的變化差異。今天,人們一般都不希望自己的身體長肥發胖,肥胖易多病,而且體型不雅不美。為了減肥,人們還學習“減肥操”、服食“減肥茶”“減肥藥”。但在古代,人們并不視肥胖為不美。要肥胖就要營養好,而這只有有權有財的人才能做到,因此人之胖瘦,乃是社會地位高低的一個標志。古人用“肥”字作名字者,屢見于史,如春秋魯國大夫季孫肥,西漢初年的齊悼王劉肥,等等。北魏高育,曾被太武帝賜爵“肥如子”。皇帝竟用“肥”字賜爵,可見“肥”在當時之美妙動聽了。今天要是有人用“肥”字取名,不叫人笑掉大牙那才怪呢!在中國人名中,有“盼子型”的發噱名字,如招弟、盼弟、跟弟、愛弟等。這類人名出現于“盲目生育”的年代,形象地反映出父母一心盼得兒子的愿望。筆者有一位姓張的遠親,生有三個女兒,三人的名字頗為有趣:大女兒叫“張麗”,說明他們夫婦當年還比較喜歡女兒;二女兒叫“張弟”,希望老二能帶來一個弟弟,已流露出重男輕女的思想苗頭;不料第三胎還是女孩,張氏夫婦哭笑不得,將三女取名為“張多”,明確表示他們盼子無望,再生下這個女兒完全是“多”此一舉的了。這些含有“男尊女卑”偏見的名字,在提倡獨生子女政策的當代,大概再也不會出現了。但后人卻可以據此考證出20世紀的中國曾有過一段盲目生育、重男輕女的歷史。

當代社會文化信息交流頻繁,國與國之間的影響日趨密切,這在人名用字中也可反映出來。本文開頭提到的大陸出現紀因斯坦、高吉太郎等名字即是一例。而在臺灣,由于受崇尚東洋風氣的影響,青少年中流行取日文名字的做法。據香港《快報》1986年2月報道,不少臺灣學生愛取日文名字,有的甚至將姓氏也改成帶有日本味道的,在同學朋友之間私下互稱。這些學生女的在名字后加上“子”字,男的則加上“郎”字。20世紀中國取名用字的以上變化無疑是現代社會生活發展變化的一個縮影。

下面我們再談談當代中國人取名用字的地域特色。

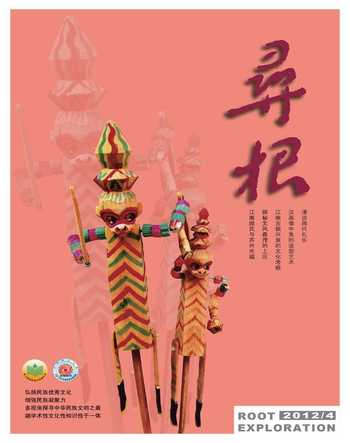

筆者在重慶曾遇到過這樣一件事。某日去醫院就診,一位素不相識的老醫生問了姓名、年齡后,不禁高興地說:“可把你找到了。”我丈二和尚摸不著頭腦。老醫生解釋說,他是浙江紹興人,已有數十年沒回故鄉了,計劃退休后回去看一看,很想找一個同鄉人了解一下去紹興的交通情況。他見我的名字中有一個“根”字,于是斷定我是紹興人。一問果真如此,我是在紹興市上虞縣出生的。

原來,紹興人取名用字喜歡選用“根”字,筆者的小學同學中,就有許多“根”,如龍根、壽根、苗根、志根、學根、連根等,比比皆是。魯迅先生一歲時曾被大人領到長慶寺拜一個和尚為師,師父給他取了一個法名,就叫“長根”。魯迅的筆名“長庚”就是由“長根”來的。紹興人的“根”真多啊!

紹興人還喜歡選用“阿”字取名,如阿貴、阿兔、阿三、阿芳、阿娟、阿林。此種風習在浙東乃至上海都較流行。“阿”字在紹興、上海話中結構能力十分強,它經常作為詞的前綴出現,用途甚廣。如用來表示疊字,伯伯、叔叔、哥哥、姐姐,可叫為阿伯、阿叔、阿哥、阿姐;用于子女排行,可叫為阿大、阿二、阿三、阿四……其他還有各種用途,如“我們”叫阿拉,反應遲鈍叫阿木林,對小孩子昵稱阿囡。“阿”字真是趣味無窮,充滿著濃郁的地方色彩。

由此看來,取名用字除了受時代、社會環境的影響外,還有一個地域性問題。

人們的取名用字總是這樣那樣地和生活環境、地域文化互相聯系,因而各地方的不同風習、不同環境,往往成為影響取名用字的一個重要因素。住在海濱的人取名愛選“海”字,如方四海、俞在洋、張東海;住在山區的人,則喜歡與“山”相連,如陳樂山、范雪山、潘仁山、張越嶺、姜曉嵐;江南水鄉的人名用字多機巧、婉麗(尤其是女性名字);塞北大漠的人名往往曠達、豪放。

取名用字最能體現出地域性特征的是山西人的名字。山西人取名(主要是農村)有兩大特點,一是愛用反義詞。為人父母者,總是盼子成龍,望子長得俊俏,而山西人給孩子取名卻偏偏喜歡選用丑、賴、傻、憨等貶義字,如丑丑、二丑、丑蛋、丑女。其實小孩并不丑,而是父母愛極之至,故意反說。孩子聰明伶俐、活潑可愛,取的名字卻是賴小、小賴、賴狗、傻寶、傻傻、憨子。孩子瘦弱膽小,父母就給他取以兇猛強悍的動物名字,如虎娃、龍龍、虎子、黃牛等。山西人取名的第二個特點是具有強烈的祈壽意味。孩子生下來比較嬌嫩,難免有小病小痛,父母就選用某類堅硬、結實的東西用作孩子的名字,希望孩子長得強壯有力,如石頭、石柱、鐵蛋、鐵柱等。為了防止孩子夭亡,取名往往選用富于力度色彩的動詞,如鎖柱(住)、拉柱、扣柱、栓柱、留柱等。如果已有孩子夭亡的先例,那么就在以后出生的孩子名字中,加上“補”“還”“來”等字,如補金、補貴、還中、來寶等,有的甚至取名為還債、來狗等。

從前,廣東人取名愛用“帝”字,如孫中山先生的幼名就叫“帝象”。1879年秋,他就讀于檀香山英教會所設的意蘭尼書院時,就是以“帝象”(Tai-Cheong)幼名注冊的。當時廣東男子取名慣用“帝”字,蓋因當地習俗信神,凡兒童出生未久,其父母即膜拜所信奉之男女神像,稱為“誼父母”,并作為孩子的名字。孫中山先生家鄉有北帝廟,村民給孩子取名大多系以“帝”字,如孫中山的幼時塾師叫鄭帝根,鄰居有叫楊帝卓的;最初參加興中會的檀香山粵籍華僑中有陳帝裳、許帝有等。據史料記載,孫中山少年時代還用過“孫帝朱”的名字。

廣東海陸豐一帶,到處都有佛祖廟、媽祖廟等,男孩子的名字使用“佛、娘、媽”的很多,大約每三個孩子中,就有一個名叫“佛生”“娘包”“媽祿”之類。福建閩南地區,也有許多佛祖廟,信佛的人也多,加上有紀念祖宗之意,所以男孩子取名用“帝”字的不少。不過這是以前的情況,現代人名已有很大不同。

取名用字的地域性特點是由于各地區的社會歷史、風俗習慣、語言生活和心理狀態等各不相同所造成的。中國文字改革委員會曾于1984年用計算機對全國七個地區的194900個人名用字進行過分析統計,發現用字使用最多的前10個“超級常用字”按順序排列分別是:英、華、玉、秀、明、珍、文、芳、蘭、國。

取名用字的地域性特點主要還是體現在農村地區,而在城市區域,人名用字的地域性特征就趨于淡化。這一方面是由于城市居民來自各地,流動頻繁,甚少“封閉性”的地域觀念;另一方面,高層次文化水準決定了取名用字的高雅性、理想性傾向。

作者單位:北京師范大學