淺談我國陶瓷雕塑的“刀”法

陶瓷雕塑是雕塑家借助特定的物質媒介和制作手段將內在觀念情感物化為三度空間形態的藝術,而“刀”則是陶瓷雕塑中必不可少的物質媒介之一。筆者根據自己多年從事陶瓷雕塑創作與研究的經驗,對“刀”法在陶瓷雕塑中所發揮的作用進行了探討。

刀是手的延伸。心靈的感受和意圖借助于大腦,通過手的語言來完成它的表達。為了更好、更豐富、更完美地在作品上表達某種情感,就必須通過工具來實現,這種工具已不局限于作為利器的刀。“中國功夫”的手掌就是一把“刀”,它能劈、砍、切。手是最靈活最直接的“工具”,用手制作的作品自然生動流暢,有強烈的手感,富于彈性,但也有它的局限性——手的體積較大,質地較軟。有一定的厚度。只是偶爾用一用指甲,因此,在表現細、尖、薄的時候只能利用質地較硬的工具。有刀就會有“刀”法。很多人以為石雕、木雕才會有刀法可言.由于石雕和木雕都屬硬質材料,所以采用的制作工具自然鋒利、尖銳,用鐵制工具制作的作品也就有著強烈的“刀”味,而陶瓷雕塑采用的是可塑性的粘土材料,制作起來相對更靈活。遠古時期,我們的祖先在制陶時就懂得用硬質工具在陶器上刻出簡單的圖形和符號.之后更塑造出簡單的人形和動物,其“刀”法簡約、樸拙。通過時間的推移,加上大腦的不斷開發,市場的不斷需求,制作陶瓷雕塑的工具日趨精致實用,“刀”法更加細膩,造型完整.線條流暢.給人的感受柔和、精美。

景德鎮陶瓷在彩器未形成氣候和大力發展之前,運用鏤、捏、堆、刻、劃、印等雕塑技藝是裝飾陶瓷的主要手段。 在器物內或器物外運用刻劃花紋裝飾,是宋代景德鎮陶瓷充滿生機的一種淺浮雕表現形式。這種裝飾,題材多取牡丹、荷花、菊花、飛鳳、水波紋等,刀法犀利流暢,花紋生動活潑。這一在景德鎮俗稱“半刀泥”的淺浮雕裝飾手法在新石器時代便已產生了,但當這一技藝被運用到景德鎮如冰似玉的陶瓷胎質上并施以透明青幽的影青釉時,其如玉的藝術效果與前代的刻劃花紋相比,則上升到了非常和諧高雅的藝術境界。

中國工藝美術大師鮑志強先生,憑著自己深厚的書畫功底,通過多年對筆墨表現形態的深入理解,以及對自然物態各種紋理的仔細觀察,創造了一套新的陶刻技法:“亂刀刻法”。從他所刻作品的整體上看,是結合畫法、畫理,對所表現對象的點、線、塊、面進行多角度、多方位的刻劃所形成的一種技法。乍看上去,有規律可尋,無頭緒可找,視乎顯得有些亂,但有亂在統一之中,亂的和諧。讓人不至于產生厭煩的感覺。這也是“亂刀”的妙處所在。局部觀察他的用刀,實際上是一筆多刀。一刀刻過先現“筆跡”,然后再在第一刀的基礎上,根據所要體現的紋理,以刀的正側、俯仰、頓挫、轉接、多方面加刀,或者幾刀完成一筆,兩種方法都是在保留刀刻痕跡的前提下,完成“筆”的效果,這樣做的同時也加強了點、線、面的質感和份量感,耐人尋味,百看不厭。其效果是:“刀下有筆意,筆中見刀跡”。這套刻法的產生令“刀”與“筆”得到了相當完美的結合,同時也豐富了陶刻的表現手法。另一方面也有力的印證了陶刻發展到今天所必然產生的要求與特色。

陳鐘鳴大師的“十二金釵”則運用了唯美主義的表現手法。材料是高溫瓷土,在寫實的基礎上,對人物造型進行概括和提煉.以長線條淺衣紋來表現,“刀”法顯得細膩、輕快、微妙,方和圓的結合,塑造了十二個不同人物的性格。給人以淡雅、高貴、輕盈的感覺,作品的成功是本土文化的升華。

縱觀中國書畫,也能夠感受到其中的“刀”韻,古代書法家張旭就是受到舞劍的啟發。陶瓷雕塑工具的使用同樣也有“中鋒”、“側鋒”和破筆,現代的藝術家也一直以此作為研究的課題。因此.在繼承傳統刀法的同時,必須開放思想.吸收各流派各兄弟藝術所共同追求的“刀”味,探索和發現更準確更適合各種雕塑語言的工具,豐富陶瓷雕塑的表現,滿足人們對審美提出更高的要求。藝術的境界在于積累,不斷地學習,再加上對人文修養的提升,拓寬視野,以包容的心態去吸收或被吸收,才能促進陶瓷雕塑不斷地向前發展。

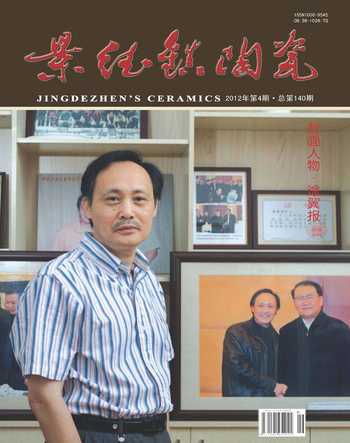

洪勤浪 1982年生,已被授予國家三級雕刻師,“手工制瓷技藝優秀傳承人”,景德鎮陶瓷美術師,景德鎮民間藝術家協會會員。自幼酷愛藝術,繼承祖、父輩雕刻刀法,潛心鉆研雕刻技藝并發揚光大。2009年為胡錦濤主席制作《松鶴延年》福桶瓶作為國家禮品瓷。為建國60周年而制作的《和諧盛世》福桶瓶被國家領導人和眾多國內外陶瓷愛好者珍藏。受到著名收藏家馬未都先生、著名藝術品收藏家王剛等名人的好評與珍藏。