民族村鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)研究

韋欣儀 路雁冰 劉俊娟

[摘要]文化遺產(chǎn)凝聚了人類共同的智慧,是人類文明的瑰寶,國(guó)內(nèi)外都高度重視對(duì)文化遺產(chǎn)的提煉與保護(hù)。作為民族文化遺產(chǎn)主要載體的民族村鎮(zhèn),其文化遺產(chǎn)的提煉與保護(hù)是一個(gè)系統(tǒng)工程。本文結(jié)合世界及我國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)格局,并針對(duì)貴州實(shí)際,以青巖古鎮(zhèn)為實(shí)例,強(qiáng)調(diào)注重提煉文化精髓、實(shí)施強(qiáng)力保護(hù)措施,促進(jìn)民族村鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)的多元化、科學(xué)化。

[關(guān)鍵詞]民族村鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)保護(hù)貴州

1世界及我國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)的整體格局

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和一體化進(jìn)程的加快,世界遺產(chǎn)作為一種公共性資源,已成為一個(gè)全球性的話題。政府作為文化遺產(chǎn)管理主體,主要承擔(dān)保護(hù)世界遺產(chǎn)的管理成本,制定相關(guān)法律法規(guī),鼓勵(lì)建立民間組織,倡導(dǎo)全民參與保護(hù),增強(qiáng)國(guó)民保護(hù)文化遺產(chǎn)的意識(shí),對(duì)促進(jìn)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。

1.1世界文化遺產(chǎn)保護(hù)的格局

世界文化遺產(chǎn)(eultural heritage of the world),全稱為“世界文化和自然遺產(chǎn)”,由聯(lián)合國(guó)教科文組織確認(rèn)的具有科學(xué)、審美、文化價(jià)值的自然景觀與人類歷史遺存。文化遺產(chǎn)凝聚了人類共同的智慧,沉淀了人類文明世代相傳的寶貴精神資源和物質(zhì)財(cái)富,是人類文明的瑰寶,是溝通歷史與現(xiàn)實(shí)的文化基礎(chǔ)。1972年11月,聯(lián)合國(guó)教科文組織在巴黎通過了《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》,規(guī)定世界文化遺產(chǎn)包括文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)。其中,可列為文化遺產(chǎn)的有:(1)文物:從歷史、藝術(shù)或科學(xué)角度看,具有突出、普遍價(jià)值的建筑物、雕刻和繪畫,具有考古意義的成分或結(jié)構(gòu),銘文、洞穴、住區(qū)及各類文物的綜合體;(2)建筑群:從歷史、藝術(shù)或科學(xué)角度看,因其建筑的形式、同一性及其在景觀中的地位,具有突出、普遍價(jià)值的單獨(dú)或相互聯(lián)系的建筑群;(3)遺址:從歷史、美學(xué)、人種學(xué)或人類學(xué)角度看,具有突出、普遍價(jià)值的人造工程或人與自然的共同杰作以及考古遺址地帶。截止2011年6月24日,世界遺產(chǎn)排在前三位的國(guó)家分別是:意大利45處,西班牙43處,中國(guó)41處。

世界文化遺產(chǎn)保護(hù)起源于歐洲。早在1964年,第二屆歷史古跡建筑師及技師國(guó)際會(huì)議(I-COM)就在《國(guó)際古跡保護(hù)與修復(fù)憲章》中提出:“無論是從哪個(gè)朝代傳承下來的歷史建筑,都飽含有往昔歲月的諸多信息,并因此而成為人類古老文明的活見證。人們?cè)絹碓角逍训匾庾R(shí)到了人類價(jià)值的統(tǒng)一性,并把這些歷史遺存看成是人類的共同遺產(chǎn)。同時(shí),人們也意識(shí)到:將這些遺產(chǎn)真實(shí)而完整地保存下來,傳承下去,是我們應(yīng)盡的責(zé)任。”如今世界各國(guó)在文化遺產(chǎn)的研究和保護(hù)上多采取多元化、科學(xué)化的方式,把發(fā)展與保護(hù)結(jié)合起來,取得了巨大的成效,其中最典型的國(guó)家有德國(guó)、法國(guó)、日本等,他們對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的成功經(jīng)驗(yàn)值得我們借鑒。

1.1.1重視立法保護(hù),完善相應(yīng)的法規(guī)體系

法國(guó)是世界上最早制定文化遺產(chǎn)保護(hù)法的國(guó)家,已有上百種與文化遺產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)。1840年頒布的《歷史性建筑法案》是世界上第一部關(guān)于保護(hù)文物的法律;1887年又頒布保護(hù)歷史文物的《紀(jì)念物保護(hù)法》;1906年通過的第一部《歷史文物建筑及具有藝術(shù)價(jià)值的自然景區(qū)保護(hù)法》將樹木、瀑布等極具藝術(shù)價(jià)值的自然景觀也納入該法的保護(hù)范圍之內(nèi);1913年頒布的《歷史古跡法》已經(jīng)包含了現(xiàn)行保護(hù)制度的基本內(nèi)容;1941年單獨(dú)制定了《考古發(fā)掘法》;1962年通過的《馬爾羅法》和1973年頒布的《城市規(guī)劃法》共同構(gòu)成了法國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中最主要的法律防線。盡管這些法律在后來經(jīng)歷無數(shù)次修改,但其影響力一直輻射至今。

德國(guó)是世界上對(duì)世界遺產(chǎn)保護(hù)所作法律規(guī)定最嚴(yán)格的國(guó)家之一。早在1902年,德國(guó)就制定了保護(hù)優(yōu)美景觀的法律,包括《風(fēng)景保護(hù)法》、《森林法》、《環(huán)境賠償責(zé)任法》等。1971年古跡保護(hù)的內(nèi)容也被納入聯(lián)邦建筑基本法的框架中。德國(guó)對(duì)世界遺產(chǎn)保護(hù)的立法思路非常明確,強(qiáng)調(diào)保護(hù)工作是多方聯(lián)系和相互制約的,保護(hù)體系涉及到的制度、管理、資金等多個(gè)環(huán)節(jié),都以法律法規(guī)的形式明確下來,這為遺產(chǎn)保護(hù)工作的開展奠定了基礎(chǔ)。

日本自明治時(shí)期建立文物保護(hù)制度以來,經(jīng)過不斷修改完善,目前已形成一套較為完備的文化遺產(chǎn)保護(hù)法規(guī)。1871年日本政府第一次以政府令形式頒布了文化遺產(chǎn)保護(hù)案—《古器舊物保存法》,之后于1950年正式頒布了《文化財(cái)保護(hù)法》,首次以法律的形式規(guī)定了無形文化遺產(chǎn)的范疇。該法強(qiáng)調(diào)保護(hù)傳統(tǒng)文化“持有者”的重要性,注重對(duì)“人”的關(guān)注,對(duì)日本無形文化的保護(hù)起到了良好的促進(jìn)作用。

1.1.2設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu),明確各級(jí)職能

法國(guó)非常重視對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),從中央到地方都組建了文化遺產(chǎn)保護(hù)機(jī)構(gòu)。中央政府機(jī)構(gòu)的職能由文化部負(fù)責(zé)執(zhí)行,文化部是法國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)的最高決策機(jī)構(gòu)。該部下設(shè)文化遺產(chǎn)司,專門負(fù)責(zé)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究教學(xué)以及對(duì)信息搜集機(jī)構(gòu)的管理。遺產(chǎn)司下設(shè)四處、三科,專職負(fù)責(zé)不同類型文化遺產(chǎn)的保護(hù)。每個(gè)行政區(qū)的政府內(nèi)部都設(shè)置有文化事務(wù)部(DRAC),部下包括專門負(fù)責(zé)各行政區(qū)域內(nèi)文化遺產(chǎn)的保護(hù)及管理工作的四個(gè)局級(jí)單位。此外,法國(guó)還有許多研究和保護(hù)文化遺產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu),如文化遺產(chǎn)保護(hù)委員會(huì)、民間社團(tuán)組織、文化遺產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)等,這些組織各負(fù)其責(zé),在法國(guó)的文化遺產(chǎn)保護(hù)中發(fā)揮著相當(dāng)重要的作用。值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。

德國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)的機(jī)構(gòu)主要針對(duì)遺產(chǎn)管理工作和資金投入方面而設(shè)立的。在文化遺產(chǎn)的管理工作方面,德國(guó)采取了地方自治型管理,中央政府只負(fù)責(zé)政策發(fā)布、立法等工作,地方政府負(fù)責(zé)管理具體事務(wù)。保護(hù)文化遺產(chǎn)是地區(qū)和州政府的共同職責(zé)。在資金保障方面,德國(guó)建立了統(tǒng)一的遺產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),制定相關(guān)政策為文化遺產(chǎn)保護(hù)提供了多渠道、多層次的資金籌措方式,使遺產(chǎn)保護(hù)資金得到有效保障。

日本1950年在文部省內(nèi)部組建“文化遺產(chǎn)保護(hù)委員會(huì)”,1954年規(guī)定地方必須組建“地方公共及教育委員會(huì)”,1968年在國(guó)家文化廳內(nèi)設(shè)置“文化遺產(chǎn)保護(hù)審議會(huì)”,專門負(fù)責(zé)文化遺產(chǎn)保護(hù)的專業(yè)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢和調(diào)查審議以及相關(guān)的文化遺產(chǎn)保護(hù)事物的工作。日本從中央到地方,每個(gè)市、鎮(zhèn)、村各級(jí)政府都設(shè)立了相應(yīng)的文化遺產(chǎn)保護(hù)機(jī)構(gòu),同時(shí)還有日本藝術(shù)振興會(huì)等獨(dú)立藝術(shù)法人。以及一些財(cái)團(tuán)法人、志愿者個(gè)人參與到文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作中。

1.1.3倡導(dǎo)全民參與,增強(qiáng)公眾保護(hù)意識(shí)

國(guó)外許多國(guó)家的文化遺產(chǎn)保護(hù)工作已不再是政府的單一獨(dú)立行動(dòng),而是逐漸由民間組織和當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c的多元的共同保護(hù)模式。例如,法國(guó)18000多個(gè)大大小小的社團(tuán)組織組成了一支龐大的文化遺產(chǎn)保護(hù)的民間力量,其貢獻(xiàn)之大越來越多地獲得政府和民眾的支持。日本政府經(jīng)常通過各種方式對(duì)國(guó)民進(jìn)行廣泛、經(jīng)常性的教育,如展示“人間國(guó)寶”(日本把具有戲劇、音樂等古典表演藝術(shù)和工藝技術(shù)的團(tuán)體和個(gè)人指定為“人間國(guó)寶”)作品,拍攝成專題片播出;開辦文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)站——文化遺產(chǎn)在線,為大家介紹各類文化遺產(chǎn)及

其相關(guān)知識(shí);規(guī)定每年11月3日是日本的“文化日”,第一周是文化遺產(chǎn)保護(hù)周;在校學(xué)生每年要組織一次修學(xué)旅行,到文化遺產(chǎn)所在地學(xué)習(xí)參觀。日本的《文化遺產(chǎn)保護(hù)法》明確了政府、公共團(tuán)體、文化遺產(chǎn)所有者和大眾在文化遺產(chǎn)保護(hù)中的所扮演的角色和承擔(dān)的責(zé)任。這種由國(guó)家、地方公共團(tuán)體、文化遺產(chǎn)所有者和全體國(guó)民一起參與保護(hù)的做法已經(jīng)在很大程度上提高了全民自覺參與保護(hù)的意識(shí),成效顯著。

1.1.4重視專才培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)保護(hù)與發(fā)展并進(jìn)

國(guó)外對(duì)文化遺產(chǎn)傳承人的保護(hù)和培養(yǎng)也相當(dāng)重視,據(jù)調(diào)查,德國(guó)、法國(guó)、日本等遺產(chǎn)保護(hù)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家,至少有兩個(gè)以上的學(xué)校開設(shè)文化遺產(chǎn)修復(fù)或保護(hù)專業(yè)。

德國(guó)許多高校培養(yǎng)了大批在遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)的理論研究及專業(yè)人員,為德國(guó)世界遺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。德國(guó)渤蘭登堡州理工大學(xué)“建筑、土木工程和規(guī)劃”學(xué)院的世界遺產(chǎn)研究專業(yè)就是目前世界上最早的以聯(lián)合國(guó)教科文組織提出的“世界遺產(chǎn)”概念而設(shè)立的新專業(yè),它培養(yǎng)出了大批結(jié)合建筑學(xué)、生態(tài)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游學(xué)的綜合性、跨學(xué)科的全新遺產(chǎn)研究人才。

法國(guó)文化部下屬的巴黎國(guó)家遺產(chǎn)學(xué)院、阿維尼翁的藝術(shù)學(xué)院和圖爾的美術(shù)學(xué)院都設(shè)有文化遺產(chǎn)修復(fù)師專業(yè)。其中,巴黎國(guó)家遺產(chǎn)學(xué)院設(shè)有書籍與圖像修復(fù)專業(yè)。法國(guó)文化部規(guī)定,只有以上的三個(gè)學(xué)校以及巴黎第一大學(xué)相關(guān)專業(yè)的學(xué)生才有資格接受法國(guó)文化遺產(chǎn)的修復(fù)工作。

日本強(qiáng)調(diào)保護(hù)傳統(tǒng)文化持有者的重要性,注重對(duì)“人”的關(guān)注。日本文化廳統(tǒng)計(jì)指出,迄今藝能方面的“人間國(guó)寶”有57名,工藝技術(shù)方面有57名,共計(jì)114名。他們既是財(cái)產(chǎn)持有者也是文化財(cái)產(chǎn)的傳承人。日本還建立了從縣市到鄉(xiāng)村覆蓋全國(guó)的保護(hù)重要無形文化財(cái)產(chǎn)的專業(yè)協(xié)會(huì),凝聚了千萬民俗文化藝術(shù)的傳人,從事傳承活動(dòng),其經(jīng)費(fèi)來源除國(guó)家給予必要的資助外,社會(huì)團(tuán)體、地方政府也都給予一定程度的贊助。

1.2中國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)的格局

中國(guó)地源廣博,歷史悠久,擁有極為豐富的民族文化遺產(chǎn)。目前我國(guó)有不可移動(dòng)文物91萬余處,其中各級(jí)文物保護(hù)單位7萬多個(gè),包括全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位2352個(gè);已公布的國(guó)家級(jí)歷史文化名城110座,國(guó)家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)、名村350個(gè);擁有40處世界遺產(chǎn),有各類博物館3200座,每年舉辦10000項(xiàng)左右的文物展覽,保留下來的文物有歷史街區(qū)、文物古跡、文化景標(biāo)等。我國(guó)是在改革開放之后才開始正式重視文化遺產(chǎn)的保護(hù),在這期間,文化遺產(chǎn)保護(hù)工作發(fā)生了飛躍式的歷史性跨越,從一個(gè)相對(duì)封閉,側(cè)重歷史研究、考證的學(xué)術(shù)領(lǐng)域,發(fā)展成為一個(gè)對(duì)社會(huì)、文化、經(jīng)濟(jì)建設(shè)都產(chǎn)生深刻影響的公共性資源,中國(guó)在保護(hù)自身民族文化遺產(chǎn)的同時(shí),成為推動(dòng)國(guó)際文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展方面一支越來越重要的力量。

1.2.1建立健全法律法規(guī)體系

全國(guó)人大常委會(huì)重新修訂并頒布了《文物保護(hù)法》,國(guó)務(wù)院頒布了《文物保護(hù)法實(shí)施條例》。中央和地方政府還制定了一系列文物保護(hù)專項(xiàng)法規(guī),出臺(tái)了行業(yè)規(guī)范管理文件,例如我國(guó)第一部文物古跡保護(hù)行業(yè)規(guī)范《中國(guó)文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則》。

1.2.2提出保護(hù)遺產(chǎn)的創(chuàng)新理念和新的作法

上世紀(jì)九十年代,我國(guó)從“文物保護(hù)單位”、“歷史文化保護(hù)區(qū)”和“歷史文化名城”三個(gè)層次上保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)。隨著保護(hù)工作的不斷深入,在三個(gè)層次的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。某些地方結(jié)合實(shí)際,增加了保護(hù)“歷史文化風(fēng)貌區(qū)”、保護(hù)“歷史建筑”等新的保護(hù)概念。“歷史文化風(fēng)貌區(qū)”主要指某些歷史地段改動(dòng)較多,已不適合用歷史文化街區(qū)較嚴(yán)格的方式進(jìn)行保護(hù),但它仍有一定的歷史遺存,是城市文化的組成部分,在保護(hù)整治過程中可以適當(dāng)改動(dòng),但在風(fēng)格、形式上要重現(xiàn)歷史的風(fēng)貌。

1.2.3創(chuàng)建了獨(dú)特的保護(hù)模式

我國(guó)于1991年成為“世界遺產(chǎn)公約”的締約國(guó),積極履行國(guó)際義務(wù)的同時(shí),創(chuàng)建了我國(guó)獨(dú)有的遺產(chǎn)保護(hù)與利用模式——“黃山模式”和“麗江模式”。“黃山模式”的核心內(nèi)容是景區(qū)游,區(qū)外居;“麗江模式”的內(nèi)容是規(guī)范和控制古城的商業(yè)活動(dòng);研究制定古城區(qū)環(huán)境容量和游客承載能力指標(biāo),實(shí)施控制;為確保古城建筑風(fēng)貌的真實(shí)性,加強(qiáng)了對(duì)古城建筑行業(yè)的管理、引導(dǎo)和控制;加強(qiáng)對(duì)古城居民和游客進(jìn)行文化遺產(chǎn)管理和名城意識(shí)的宣傳、教育、引導(dǎo)等。這兩種模式都得到聯(lián)合國(guó)教科文組織的稱贊。

1.2.4強(qiáng)調(diào)整體保護(hù)和合理利用

中國(guó)城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展給文化遺產(chǎn)保護(hù)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn),中國(guó)的文化遺產(chǎn)保護(hù)強(qiáng)調(diào)保護(hù)工作不是單一獨(dú)立的進(jìn)行,而是多元,齊頭并進(jìn)的,中國(guó)政府在重視改善人民生存環(huán)境、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),努力處理好建設(shè)與文化遺產(chǎn)保護(hù)的關(guān)系,注重歷史文化名城和歷史街區(qū)整體環(huán)境以及歷史風(fēng)貌的保護(hù)。在三峽工程、南水北調(diào)、西氣東輸、青藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程中,積極做好文物保護(hù)和考古工作。

1.2.5增強(qiáng)全民保護(hù)意識(shí)

為了提高人民群眾對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)全社會(huì)的文化遺產(chǎn)保護(hù)意識(shí),國(guó)務(wù)院決定從2006年起,每年6月的第二個(gè)星期六為中國(guó)的“文化遺產(chǎn)日”。文化遺產(chǎn)日是中國(guó)大陸文化建設(shè)的重要主題之一,旨在營(yíng)造保護(hù)文化遺產(chǎn)的良好氛圍,提高公眾對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí),動(dòng)員全社會(huì)共同參與、關(guān)注和保護(hù)文化遺產(chǎn)。

2貴州民族村鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)的基本構(gòu)成

貴州是個(gè)多民族聚居的省份,有17個(gè)世居少數(shù)民族,少數(shù)民族人口占全省人口的比例近40%,各民族和諧的生態(tài)環(huán)境、穩(wěn)定的生產(chǎn)方式、世代沿襲的家庭社會(huì)結(jié)構(gòu),使貴州彌足珍貴的多樣性的原生態(tài)民族文化遺產(chǎn)得以保留,是世界文化多樣性的一個(gè)經(jīng)典標(biāo)本。民族文化遺產(chǎn)是貴州文化的歷史記憶,是貴州各民族文化的瑰寶,是貴州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獨(dú)一無二的歷史文化載體,反映了貴州各族人民不同歷史時(shí)期特有的精神價(jià)值、思維方式、生活方式、風(fēng)俗習(xí)慣。貴州民族文化遺產(chǎn)主要分為物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

2.1民族村鎮(zhèn)分布

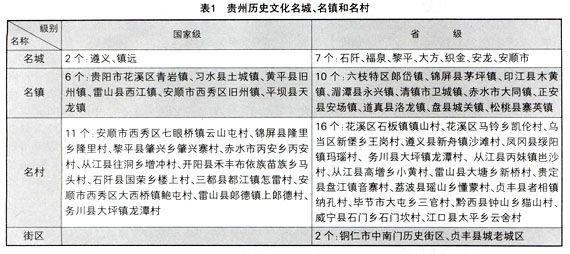

貴州民族文化的最顯著載體就是眾多的民族村鎮(zhèn),表現(xiàn)出“大雜居,小聚居”,“又雜居,又聚居”的特點(diǎn)。貴州物質(zhì)文化遺產(chǎn)主要包括歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村和街區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全省歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)共計(jì)53個(gè),其中國(guó)家級(jí)18個(gè)、省級(jí)35個(gè)(見表1)。

2.2非物質(zhì)文化遺產(chǎn)構(gòu)成

貴州省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相當(dāng)豐富,其中列為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的包括民間文學(xué)、傳統(tǒng)音樂(民間音樂)、傳統(tǒng)舞蹈(民間舞蹈)、傳統(tǒng)戲劇等(見表2)。

此外,貴州省政府先后公布三批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄,首批91個(gè),第二批202個(gè),第三批147項(xiàng)(包括第一、二批省級(jí)擴(kuò)展項(xiàng)目39項(xiàng))。

3貴州青巖古鎮(zhèn)民族文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)實(shí)例分析

貴州民族村鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)的關(guān)鍵在于在開發(fā)中保護(hù),在保護(hù)中傳承。貴州有數(shù)百個(gè)特色各異的民族村鎮(zhèn),作為其最典型、最具代表性的村鎮(zhèn)之一,青巖古鎮(zhèn)具有集歷史、藝術(shù)、旅游、科學(xué)價(jià)值于一鎮(zhèn)的美

譽(yù),并在文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)方面進(jìn)行了積極的探索。

3.1青巖古鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)概況

青巖位于貴陽市南郊,是貴陽市花溪風(fēng)景名勝區(qū)六大景區(qū)之一,貴州四大古鎮(zhèn)之一,國(guó)家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)。古鎮(zhèn)建于600年前,歷史悠久,人文薈萃,傳統(tǒng)文化特色突顯,旅游資源十分豐富,對(duì)游人具有極大的吸引力。整座古城的營(yíng)造,保持了我國(guó)古代城池的風(fēng)貌,設(shè)計(jì)精巧、工藝精湛的明清古建筑交錯(cuò)密布,寺廟、樓閣畫棟雕梁、飛角重檐相間,凸顯了城鎮(zhèn)獨(dú)特的自然景觀和豐富的空間輪廓。古鎮(zhèn)是多民族聚居地,居住的主要民族是漢族、苗族、布依族,其中,漢族占全鎮(zhèn)總?cè)丝跀?shù)的61%,少數(shù)民族占總口數(shù)的39%。各民族和諧共存,民族文化共生共榮,形成了具有較高保護(hù)價(jià)值的歷史文化古鎮(zhèn)。

青巖古鎮(zhèn)文化古跡交錯(cuò),密布于城內(nèi)的古建筑群、古城墻、石牌坊、古民居群交相輝映,互為依托,構(gòu)成獨(dú)特的古鎮(zhèn)風(fēng)貌,至今依然釋放著古樸典雅和濃郁的歷史傳統(tǒng)文化氣息。特色美食及旅游商品也極具特色,顯示出淳樸的鄉(xiāng)土氣息。

3.2青巖古鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)提煉與保護(hù)的主要做法

青巖古鎮(zhèn)文化的保護(hù)建設(shè),始終圍繞“保護(hù)建設(shè)、構(gòu)建一種新的和諧”的思想展開,即構(gòu)建古鎮(zhèn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境新的更高質(zhì)量的和諧。鑒于此,做法上非常強(qiáng)調(diào)整體性保護(hù)、還原性保護(hù)和以提高文化旅游價(jià)值為終極目標(biāo)的保護(hù),這在地方性文化特征保護(hù)以及工作推動(dòng)的有效性方面,實(shí)為獨(dú)特。

3.2.1合理編制規(guī)劃,理清保護(hù)思路

合理的規(guī)劃是有序發(fā)展的龍頭,是青巖古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)的關(guān)鍵。青巖古鎮(zhèn)高度重視規(guī)劃的編制,早在1999年就編制了《青巖古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃》,該規(guī)劃明確了古鎮(zhèn)保護(hù)的內(nèi)容和具體對(duì)象,古鎮(zhèn)保護(hù)采取分級(jí)分區(qū),“點(diǎn)、線、面”結(jié)合的方法進(jìn)行。之后完成的《青巖旅游發(fā)展規(guī)劃》,更加明確青巖以旅游文化產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)型城鎮(zhèn)的發(fā)展定位及項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。如今編制的《貴州省青巖歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃》,將使古鎮(zhèn)的保護(hù)和建設(shè)更加有序、規(guī)范、全面。

3.2.2搞好景區(qū)建設(shè),實(shí)施保護(hù)工程

2000年,貴陽市成立恢復(fù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了恢復(fù)建設(shè)工作的《實(shí)施方案》,強(qiáng)調(diào)“遵照規(guī)劃、修舊如舊、樹立精品、機(jī)制創(chuàng)新”的原則,認(rèn)真組織實(shí)施。經(jīng)過幾年的努力,分批投資了上千萬元,完成了萬壽宮、慈云寺、壽佛寺等具有歷史價(jià)值的文物景點(diǎn)的修復(fù)工程。進(jìn)一步充實(shí)了古鎮(zhèn)的文化內(nèi)涵,使古鎮(zhèn)重現(xiàn)昔日的文化特色,展現(xiàn)古鎮(zhèn)文化光彩。此外,每年還安排200多萬元專項(xiàng)資金用于古鎮(zhèn)典型民居和南北明清街的民居搶救修復(fù)工作。

3.2.3充分發(fā)掘文化,提升保護(hù)價(jià)值

作為貴州省的歷史文化名鎮(zhèn)之一,青巖集中西文化于一地,歷史文化、宗教文化、革命文化、軍事文化、建筑文化于一鎮(zhèn),文化成為古鎮(zhèn)保護(hù)的靈魂。青巖古鎮(zhèn)獨(dú)具魅力的三大文化現(xiàn)象包括:一是“全”,古鎮(zhèn)雖小,但文化豐富,包括“四教并存”的宗教文化、豐富多彩的民族文化、建筑文化、飲食文化、革命文化等;二是“神”,古鎮(zhèn)選址取址布局別出心裁,九寺八廟五閣二祠一宮一樓五門八座(現(xiàn)存三座)牌坊法天象地,立城像理,既是中國(guó)古代風(fēng)水營(yíng)城理論的現(xiàn)實(shí)典范,也是研究我國(guó)古代傳統(tǒng)建筑學(xué)的活教材;三是“霸”,古城墻用巨石依山而建,易守難攻,是貴陽市南部最近最佳的軍事防御點(diǎn),充分發(fā)揮了雄霸貴陽南大門的軍事堡壘作用。貴州其他民族村鎮(zhèn)可以此為鑒,深入挖掘民族村鎮(zhèn)的文化內(nèi)涵,發(fā)展和展現(xiàn)其獨(dú)特的文化魅力,彰顯文化價(jià)值,同時(shí)也更加堅(jiān)定保護(hù)工作的決心和信心,提升保護(hù)民族村鎮(zhèn)的價(jià)值。

3.2.4合理開發(fā)資源,發(fā)揮利用價(jià)值

古鎮(zhèn)恢復(fù)建設(shè)之初,鎮(zhèn)黨委、政府確定了以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),帶動(dòng)全鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略思路,合理開發(fā)古鎮(zhèn)的旅游資源。近年來,以政府主辦、公司承辦、社會(huì)參與的方式,利用“黃金周”時(shí)間,舉辦了“古鎮(zhèn)民間藝術(shù)游”、“民俗文化周”、“中秋古鎮(zhèn)賞月游”等旅游文化活動(dòng)。旅游產(chǎn)業(yè)的興起,使古鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)得到蓬勃發(fā)展,古鎮(zhèn)居民人均收入不斷提高,群眾得到了實(shí)惠,正逐漸意識(shí)到“增加收入靠旅游,旅游發(fā)展靠古鎮(zhèn)”。可見,古鎮(zhèn)保護(hù)與古鎮(zhèn)居民的切身利益相關(guān),這說明只有保護(hù)好古鎮(zhèn)才更有希望推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

3.2.5強(qiáng)化村鎮(zhèn)管理,明確保護(hù)責(zé)任

建設(shè)與管理的同步推進(jìn)是古鎮(zhèn)保護(hù)又一個(gè)重要原則。青巖鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,成立了以黨委書記為組長(zhǎng)的城鎮(zhèn)綜合管理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)古鎮(zhèn)內(nèi)違法違規(guī)建筑、文物景點(diǎn)、城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等實(shí)行綜合治理。嚴(yán)格規(guī)劃審批程序、分級(jí)審批,建立了審批建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議制度。依法行政、規(guī)范管理,擬定了《青巖古鎮(zhèn)保護(hù)管理?xiàng)l例》、《違章建筑清理與監(jiān)控責(zé)任巡查制和失察追究制》、《青巖鎮(zhèn)整治古鎮(zhèn)容貌實(shí)施辦法》、《青砉鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》等,通過制度的擬定和執(zhí)行,使管理工作有法可依、有章可循。花溪區(qū)成立了古鎮(zhèn)保護(hù)委員會(huì)和文物管理所青巖工作站,對(duì)古鎮(zhèn)的文物建筑和歷史街區(qū)等有形和無形的文化遺產(chǎn)進(jìn)行專門的管理和保護(hù),青巖鎮(zhèn)也成立了古鎮(zhèn)保護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組并組建了城管中隊(duì),進(jìn)一步加強(qiáng)古鎮(zhèn)的城建、環(huán)境衛(wèi)生、整容秩序等工作。

參考文獻(xiàn):

[1]熊金超,中國(guó)全面加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救與保護(hù),新華網(wǎng),2007年11月19日,

[2]湖北省民宗委,湖北民族文化遺產(chǎn)保護(hù)取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)[J],2010年5月19日

[3]熊燕,云南少數(shù)民族文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護(hù)取得成果卟云南日?qǐng)?bào),2007年5月31日

[4]李其榮,城市規(guī)劃與歷史文化保護(hù)[M],南京:東南大學(xué)出版社,2003

[5]單德啟等,中國(guó)民居[M],北京:五洲傳播出版社,2003

[6]邱宣充、吳正光,中國(guó)古建筑文化之旅-云南·貴州[M],北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2002

[7]羅佳明,中國(guó)世界遺產(chǎn)管理體系研究[M],上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2004

[8]熊康寧、杜芳娟、廖婧琳,喀斯特文化與生態(tài)建筑藝術(shù)[M],貴陽:貴州人民出版社,2005

[9]高潮主編,中國(guó)歷史文化城鎮(zhèn)保護(hù)與民居研究[M],北京:研究出版社,2002

[10]李永,向輝,法國(guó)古籍保護(hù)工作概況[J],國(guó)家圖書館學(xué)刊,2009(2)

[11]路雁冰,劉俊娟,貴州民族文化產(chǎn)業(yè)與民族地區(qū)城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展研究[J]貴州城市科學(xué)研究,2011(3)

責(zé)任編輯:郭漸翔