食品安全問題帶來的行業(yè)整合契機(jī)

劉博馳

“毒奶粉”、“瘦肉精”事件塵埃未落,“染色饅頭”、“塑化劑”、 “牛肉膏”、 “熒光爆米花桶”、“地溝油”、“香精包子”又接踵而來——近年食品安全問題頻繁曝出,成為國家和百姓關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對食品的追求由溫飽向質(zhì)量轉(zhuǎn)變,食品行業(yè)將面臨市場整合契機(jī),產(chǎn)品升級及待規(guī)范化領(lǐng)域?qū)⒊蔀橥顿Y熱點(diǎn)。

在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)階段,農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖和食品生產(chǎn)加工的分散和不規(guī)范是造成食品安全的主要原因。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體由2億多農(nóng)戶構(gòu)成,2010年糧食播種面積16.48億畝、總產(chǎn)量5.46億噸,農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平在52%。其中50%左右的農(nóng)戶由農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織帶動(dòng),其余為自主分散生產(chǎn),規(guī)模小,質(zhì)量難以得到有效把控。由于許多農(nóng)戶科學(xué)知識水平有限,在生產(chǎn)過程中不能完全按照國家標(biāo)準(zhǔn)施用化肥農(nóng)藥;也有少數(shù)人受利益驅(qū)使過量或違規(guī)使用化肥農(nóng)藥、違禁藥品,濫用植物激素、飼料、獸藥等,造成食品源頭污染。另一方面,我國食品工業(yè)生產(chǎn)集中度不高。2010 年食品工業(yè)總產(chǎn)值6.1 萬億元,占工業(yè)總產(chǎn)值比重的8.8%,與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為0.88∶1。全國50萬家左右的食品工業(yè)企業(yè)中,大中型企業(yè)偏少,規(guī)模以上的企業(yè)僅有4萬多家,產(chǎn)品銷售收入超過百億元的企業(yè)有27 家,小、微型企業(yè)和小作坊占全行業(yè)的93%,規(guī)模化、集約化水平低,整個(gè)行業(yè)僅有中糧一家央企進(jìn)入到世界500強(qiáng)。這些小、微型企業(yè)由于食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營條件比較差、工藝落后或是不能嚴(yán)格遵守衛(wèi)生操作規(guī)程,易造成食品微生物、重金屬污染。更有少數(shù)不良廠家為逐利超量使用食品添加劑,違規(guī)使用非食品加工用化學(xué)添加劑,以及采用劣質(zhì)原料等,造成含有安全隱患的食品流入市場,危害消費(fèi)者的權(quán)益和健康。雖然我國農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢良好,不良生產(chǎn)商和問題產(chǎn)品只在少數(shù),但是由于我國人口基數(shù)龐大,由此引發(fā)的食品安全問題不容小覷。

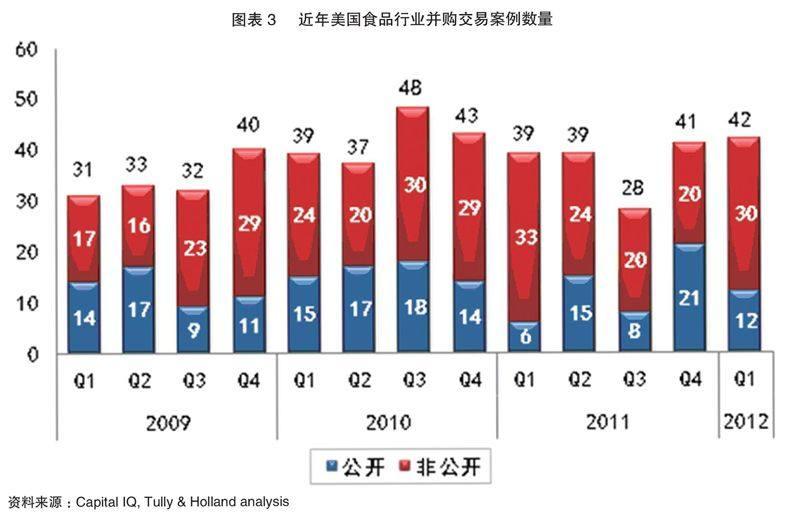

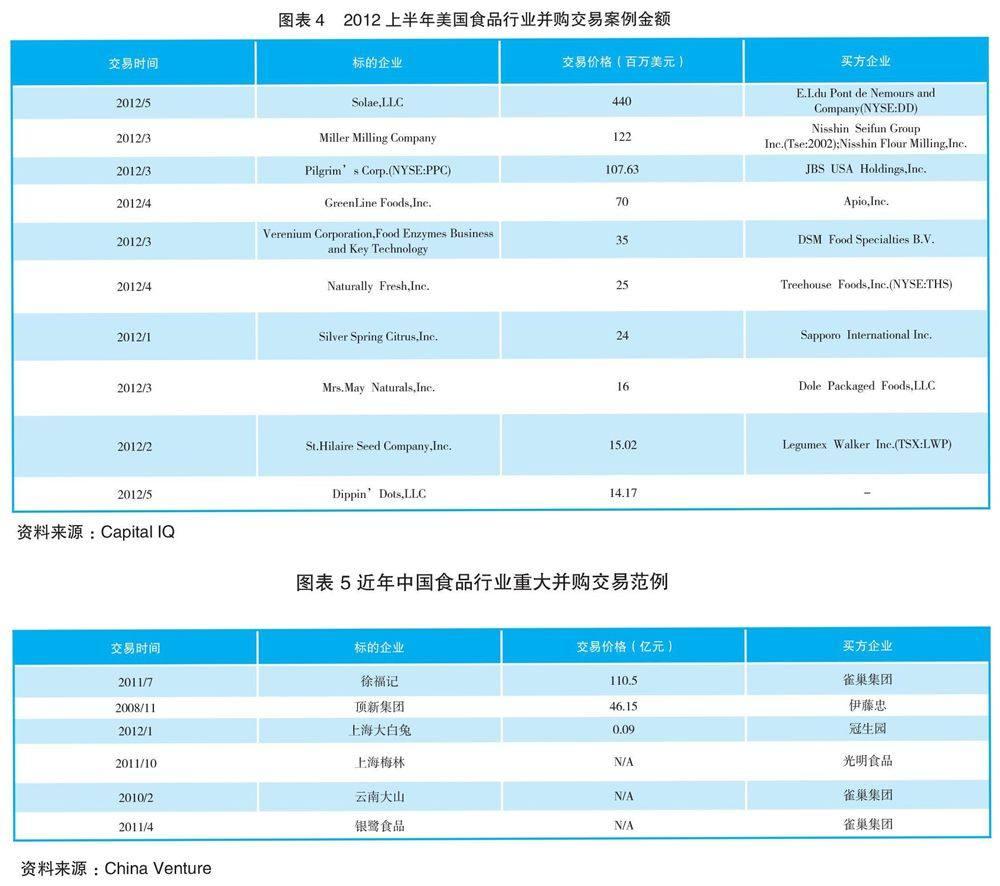

相比之下,美國等發(fā)達(dá)國家的食品工業(yè)生產(chǎn)集中度已達(dá)到相當(dāng)?shù)母叨龋称饭I(yè)企業(yè)兼并早在幾十年前即已發(fā)生,并且還有進(jìn)一步提高的趨勢。上世紀(jì)60年代,美國食品工業(yè)企業(yè)兼并出現(xiàn)過一次高峰期。80年代,企業(yè)兼并又變得更加激烈起來,這種趨勢一直延續(xù)至今,目前美國食品工業(yè)僅有1萬家企業(yè)左右。據(jù)尼爾森2011年12月的調(diào)查報(bào)告顯示,美國全國性大型食品品牌的市場占有率在76.4%,消費(fèi)者購買的每四件食品中即有三件是全國品牌,而由于美國經(jīng)濟(jì)衰退的原因這一高數(shù)字已是近年來歷史最低水平。幾家食品巨頭不斷進(jìn)行資本運(yùn)作,兼并收購各類已成熟的食品品牌和企業(yè),實(shí)行集團(tuán)化多品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。如百事公司,除了百事可樂、七喜、美年達(dá)、純果樂這些耳熟能詳?shù)娘嬃袭a(chǎn)品,觸角延伸至Frito-Lay薯片、Quakers麥片、Cracker Jack爆米花等食品,市值過千億美元,最近一財(cái)務(wù)年度銷售額670億美元,凈利潤64億美元,從飲料大亨發(fā)展為名符其實(shí)的飲料食品巨頭。都樂作為全球最大的新鮮水果蔬菜和罐裝食品提供商,服務(wù)客戶主要為大型商場和超市,產(chǎn)品占據(jù)了蔬菜水果市場的半壁江山,筆者在美國生活多年所食用的每一份香蕉和菠蘿無一不貼著“Dole”的標(biāo)簽。另外雀巢的乳制品、通用磨坊的谷物早餐、卡夫的餅干糖果各占鰲頭,彼此產(chǎn)品線又有所延伸交叉,在超市的貨架上隨手拾起一種食品,幾乎都能看見這幾家巨頭的名字。

如果說,歐美發(fā)達(dá)國家食品產(chǎn)業(yè)大手筆資本運(yùn)作手段在中國特有的文化及消費(fèi)環(huán)境下水土不服,那么擁有相近消費(fèi)者的臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展則可為我們提供有效參考。臺灣食品市場可以分為全球性市場、大陸性市場和內(nèi)需性市場三個(gè)層面。在全球性市場上臺灣食品以出口為主,未見具體企業(yè)進(jìn)行全球化經(jīng)營。在大陸市場層面,頂新、統(tǒng)一、旺旺、龍鳳、愛之味、聯(lián)華、大成、長城等一批食品生產(chǎn)加工企業(yè)至上世紀(jì)80年代始陸續(xù)進(jìn)入大陸投資發(fā)展,各自斬獲頗豐,部分企業(yè)已經(jīng)具有跨國運(yùn)作的雛形。而臺灣的內(nèi)需市場相對成熟,企業(yè)發(fā)展思路效仿日本食品產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化技術(shù)與價(jià)值核心,發(fā)揮獨(dú)特性與創(chuàng)新性,不斷向高附加值和差異化區(qū)隔發(fā)展。高附加值包括營養(yǎng)加值、功能加值、服務(wù)加值、安心加值及體驗(yàn)加值等,促進(jìn)產(chǎn)生了新的商品形態(tài),如客制化的美容食品、保健功能訴求的食品飲料、符合各地口味的鮮食產(chǎn)品以及五星級質(zhì)感體驗(yàn)的食品等等。同時(shí)臺灣食品企業(yè)在產(chǎn)品差異化上做足文章,一方面深耕現(xiàn)有產(chǎn)品和市場,如僅飲料市場就有茶飲料、乳品飲料、咖啡飲料、碳酸飲料等,且每一種性質(zhì)的飲料又有各種不同口味;另一方面開發(fā)新消費(fèi)群,推出銀發(fā)族食品、御宅族食品、奢華食品、低價(jià)食品等新概念產(chǎn)品。企業(yè)為在規(guī)模不大的本土市場鞏固和擴(kuò)大現(xiàn)有市場份額而不斷創(chuàng)造末端產(chǎn)品的新價(jià)值,技術(shù)能力之外,創(chuàng)意開發(fā)和營銷成為本時(shí)期臺灣食品企業(yè)競爭的關(guān)鍵詞。

現(xiàn)在是過去的未來,從美國和臺灣食品工業(yè)發(fā)展軌跡看中國未來的發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)品附加值的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。一些有遠(yuǎn)見的中國大型食品企業(yè)已經(jīng)邁開資本運(yùn)作的步子,通過并購方式獲取產(chǎn)品銷售渠道、增設(shè)新品類以迎合消費(fèi)者需求、迅速將企業(yè)做強(qiáng)做大的案例時(shí)有發(fā)生,產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的大勢已初見端倪。雀巢近兩年已在國內(nèi)成功購得云南礦泉水第一品牌云南大山、蛋白飲料和八寶粥生產(chǎn)商銀鷺、糖果老大徐福記,一躍在國內(nèi)休閑食品市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。本土唯一一家進(jìn)入世界500強(qiáng)的食品企業(yè)中糧集團(tuán)不遺余力地打造全產(chǎn)業(yè)鏈,形成了諸多品牌產(chǎn)品與服務(wù)組合:福臨門食用油、長城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道場方便面、悅活果汁、蒙牛乳制品——從田間到餐桌,總有中糧的身影。或許近年來國家對農(nóng)業(yè)的扶持可以為正在探索和遲疑未來發(fā)展的食品企業(yè)打上一劑強(qiáng)心針,國家已將發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為國家發(fā)展戰(zhàn)略并寫入“十二五”規(guī)劃,在政策、市場和利益的聯(lián)合作用下,一些非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的資本大鱷也將目光齊齊聚焦農(nóng)業(yè)。聯(lián)想跨界轉(zhuǎn)戰(zhàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),將其列為聯(lián)想控股五大核心運(yùn)營資產(chǎn)之一,目標(biāo)是打造包括種植、運(yùn)輸、冷藏、制作和銷售的食品行業(yè)全產(chǎn)業(yè)投資模式。匯源集團(tuán)自2007年發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè),向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,目前已擁有新疆阿爾泰10萬畝野生沙棘基地、北京密云1500畝有機(jī)蔬菜基地、山東德州1萬畝示范基地,并開發(fā)了有機(jī)農(nóng)作物種植等項(xiàng)目。另有富士康在河南投資現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、網(wǎng)易和武鋼養(yǎng)豬、萬達(dá)種菜,掀起農(nóng)業(yè)投資熱潮。

在當(dāng)今食品安全問題屢禁不止、層出不窮的嚴(yán)峻形勢下,強(qiáng)化食品質(zhì)量安全和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是食品工業(yè)“十二五”規(guī)劃的兩大重要任務(wù),未來國家政策和社會(huì)資源必定會(huì)向大型食品企業(yè)傾斜以便監(jiān)管,產(chǎn)能落后、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的小型企業(yè)將被淘汰,同時(shí)行業(yè)門檻將逐步提高以阻止?jié)撛谶M(jìn)入者。中型企業(yè)則將面臨這樣的選擇,要么在市場競爭中被大型企業(yè)收購或消滅,要么抓住機(jī)遇自己迅速做大,擠進(jìn)被扶持的圈子享受政策紅利。