古籍信札:從冷門到熱門

郭懷宇

2012秋拍剛剛拉開帷幕,根據(jù)目前的相關(guān)數(shù)據(jù),古籍善本、名人書札和文獻(xiàn)部分的成交率有明顯的提升,重要稀缺拍品更是拍出了比較高的價(jià)格。顯然,投資者開始更趨于理性,買家不再一味盲目追捧熱點(diǎn)門類藏品,以古籍善本和名人書札、文獻(xiàn)為代表的具有豐富史料和文化意義的藏品受到了更多的重視。

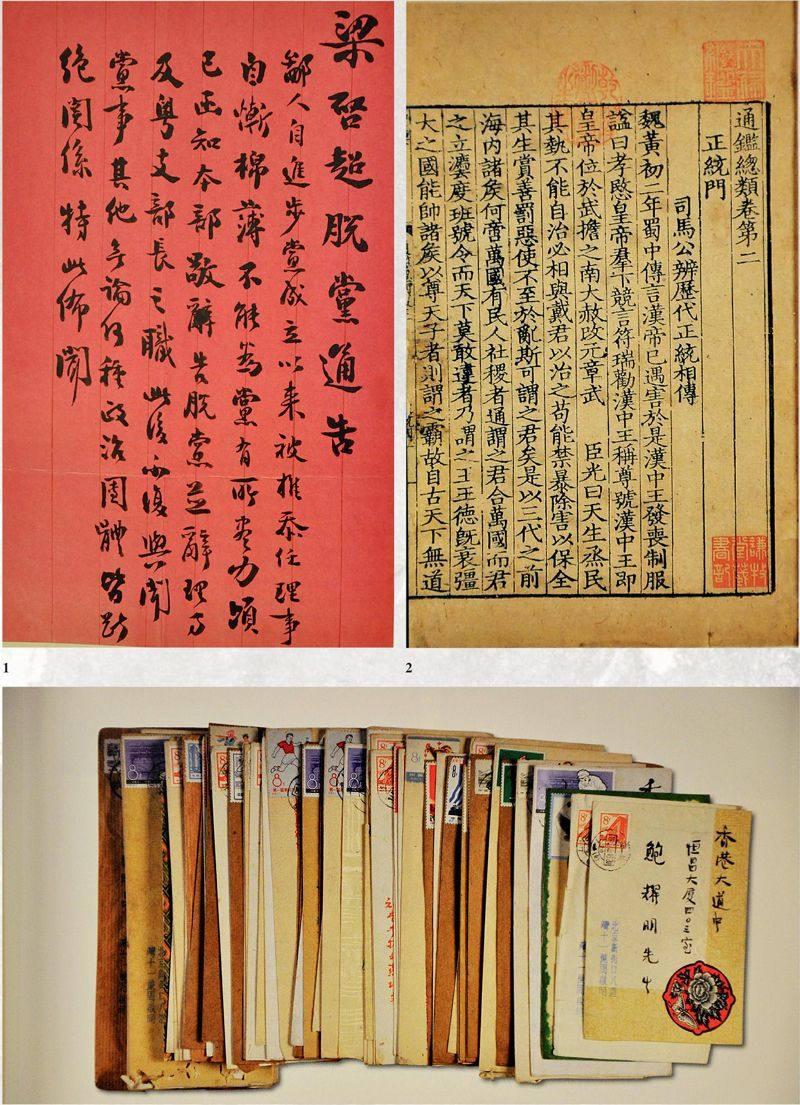

古籍善本是此類拍品中的主力。作為中國知識(shí)、文化的重要載體和傳播媒介,其價(jià)值自然是毋庸置疑,其作為第一檔次的藏品,在歷史上也早已經(jīng)形成了共識(shí)。但是進(jìn)入古籍善本領(lǐng)域,卻要求買家必須具備非常深厚的知識(shí)儲(chǔ)備。因此,目前就整體而言,還未能走出“曲高和寡”的狀態(tài),拍品目前的價(jià)格與其價(jià)值和意義相比,還遠(yuǎn)未能與之相匹配。中國嘉德此次秋拍古籍善本專場表現(xiàn)比較平穩(wěn),總成交額為4537.67萬元人民幣,其中元刻本《題宋版通鑒總類》以1380萬元成交,顯示出買家對(duì)于稀少的、流傳有序的宋元刻本更為重視。而保利秋拍以宋版《巨宋廣韻》為主的廣韻樓藏書,和匡時(shí)今年春拍時(shí)以《錦繡萬花谷》為主的過云樓藏書應(yīng)屬同一量級(jí),二者的高價(jià)成交,相信會(huì)使之后早期重要古籍善本的成交價(jià)格更接近其所具有的價(jià)值。名人書札及文獻(xiàn)與古籍善本相比,雖然在稀缺性方面略有遜色,但其內(nèi)容的豐富性和史料性價(jià)值更為突出,因此逐漸受到買家們的更多關(guān)注。中國嘉德秋拍《周作人致鮑耀明書札》以442 .75萬元成交,《中國營造學(xué)社考察古建筑照片集》以402 .5萬元成交,而《翁同龢書札》僅以2萬余元成交,《章士釗手書》甚至流拍,直接從正反兩個(gè)中國嘉德此次秋拍古籍善本專場表現(xiàn)比較平穩(wěn),總成交額為4537.67萬元人民幣,其中元刻本《題宋版通鑒總類》以1380萬元成交,顯示出買家對(duì)于稀少的、流傳有序的宋元刻本更為重視。。而保利秋拍以宋版《巨宋廣韻》為主的廣韻樓藏書,和匡時(shí)今年春拍時(shí)以《錦繡萬花谷》為主的過云樓藏書應(yīng)屬同一量級(jí),二者的高價(jià)成交,相信會(huì)使之后早期重要古籍善本的成交價(jià)格更接近其所具有的價(jià)值。

名人書札及文獻(xiàn)與古籍善本相比,雖然在稀缺性方面略有遜色,但其內(nèi)容的豐富性和史料性價(jià)值更為突出,因此逐漸受到買家們的更多關(guān)注。中國嘉德秋拍《周作人致鮑耀明書札》以442 .75萬元成交,《中國營造學(xué)社考察古建筑照片集》以402 .5萬元成交,而《翁同龢書札》僅以2萬余元成交,《章士釗手書》甚至流拍,直接從正反兩個(gè)方面表明了系統(tǒng)性、集中性和史料價(jià)值是此類拍品獲得高價(jià)的最主要因素,而即使作者的知名度再高,那種“斷簡殘片”支離破碎的拍品也很難獲得買家們的認(rèn)可。

當(dāng)然,匡時(shí)秋拍推出的《“ 南長街五十四號(hào)”藏梁氏重要檔案》正是此類重要拍品的代表,其中涉及梁啟超的經(jīng)歷、交往、生活、思想、學(xué)術(shù)、著作等多方面的內(nèi)容。有鑒于梁氏在中國近代政治、思想和學(xué)術(shù)史中的重要作用,這批檔案的價(jià)值不可小覷。而匡時(shí)拍賣更是在發(fā)掘拍品文化意義方面下足了功夫,邀請(qǐng)近代史方面的學(xué)者舉行展覽,召開研討會(huì),并撰寫相關(guān)研究文章,為該拍品營造了非常有深度的購買氣氛。當(dāng)然,以過云樓藏書的2.16億成交為標(biāo)志,集中力量主推具有深厚學(xué)術(shù)內(nèi)涵的重量級(jí)拍品,已成為古籍、書札、文獻(xiàn)類拍品比較成熟的運(yùn)作方式。相信買家通過對(duì)于拍品歷史、文化及學(xué)術(shù)意義的更多了解,將使得此類拍品受到更多的關(guān)注,并在價(jià)格上形成新的高點(diǎn)。不過,各種名氣較小的通信、書札、手稿卻難以提振買家們的信心,年代稍晚的拓本、墓志和流傳較廣的明清刻本更是紛紛流拍。因此,從整體上看,古籍善本和名人書札文獻(xiàn)板塊將逐步走向兩極分化,出現(xiàn)在之前書畫領(lǐng)域中的價(jià)格亂象,將很難在此類拍品中重演。

當(dāng)然,與傳統(tǒng)古籍善本和名人手札文獻(xiàn)等內(nèi)容相比,近年來“古美術(shù)文獻(xiàn)”這種比較特殊的拍品也開始進(jìn)入到拍賣市場中,并且形成自身獨(dú)特的買家群體和價(jià)格體系。此類拍品出現(xiàn),主要由近現(xiàn)代美術(shù)名家的作品集和展覽圖錄為主,出版年代一般集中于民國后期至改革開放之前。在中國近現(xiàn)代書畫缺少權(quán)威鑒定和評(píng)價(jià)體系的情況下,不少買家開始以出版與否作為判斷作品真?zhèn)蔚闹饕T徑,可以說這是此類拍品獲得高價(jià)的最主要原因。以齊白石、李可染、林風(fēng)眠等人的作品集和圖錄為主,成交價(jià)格動(dòng)輒數(shù)萬余元,一時(shí)間,同時(shí)期的其它出版物是絕對(duì)難以與之匹敵的。但是,伴隨著買家知識(shí)儲(chǔ)備和學(xué)識(shí)的逐漸提高,僅僅試圖在出版物中尋求真跡的想法開始出現(xiàn)了諸多問題,同時(shí)由于此類拍品存世量并不稀缺,也從另一個(gè)方面拉低了價(jià)格預(yù)期。在今年秋拍中,此類拍品數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于之前的預(yù)期,價(jià)格也有大幅度的下降,保利秋拍中《中國近現(xiàn)代繪畫精品冊(cè)集錦》15種估價(jià)只有3000余元,似乎表明了此類拍品前景不容樂觀。

而在今年的秋拍中,歐美及日本在近代以來出版過的有關(guān)中國古代文物、石窟和美術(shù)品的圖錄,開始逐漸成為“古美術(shù)文獻(xiàn)”專場中的主流。在二十世紀(jì)初期,歐美和日本許多著名家族和古董商開始將自己的“中國藏品”匯集成冊(cè),精印出版,特別以珂羅版印刷、布面函套精裝的樣式最具代表性。而在近些年,隨著其中藏品由于諸多原因開始進(jìn)入拍賣市場中,此類圖錄的資料性價(jià)值就更為明顯了。保利秋拍中于1925年出版的《尤氏藏瓷》和翰海秋拍中于1929年出版的《友鄰大觀》就是其中的代表。友鄰館與溥儀、溥杰交往甚密,其藏品更與二人有著千絲萬縷的聯(lián)系,而該書估價(jià)已達(dá)5萬余元,可見買家已開始認(rèn)識(shí)到了此類文獻(xiàn)的重要性。與此類似的是,由于日本對(duì)中國的覬覦之心早已有之,在抗戰(zhàn)之前就開始在文化領(lǐng)域中考察和研究中國,其中以關(guān)野貞、常盤大定、田中俊逸等人對(duì)中國石窟及建筑遺跡的考察最具代表性。在這一過程中所留下的照片,實(shí)際上可以被視作今日之所能見到當(dāng)時(shí)石窟、建筑的最為原始、系統(tǒng)的圖像資料,而在這些古物遺跡幾經(jīng)劫難之后,對(duì)于流散于世界各處的相關(guān)文物而言,這些照片就成為最為有力的參考依據(jù)。匡時(shí)秋拍中的《天龍山石窟》銀鹽照片集,不僅對(duì)于收藏天龍山石窟的流散文物具有重要參考意義,同時(shí)對(duì)于相關(guān)的修復(fù)和研究活動(dòng)更有著難以替代的作用,而幾萬元的價(jià)格與它的稀缺性和重要價(jià)值相比,應(yīng)當(dāng)還存在著比較大的差距,升值預(yù)期顯而易見。

總之,古籍善本、名人手札文獻(xiàn)和“古美術(shù)文獻(xiàn)”逐漸由“熱門中的冷門”成為拍場中真正的熱門,但是相較于其它拍品而言,其價(jià)值構(gòu)成更為復(fù)雜,對(duì)于買家的知識(shí)恐怕會(huì)逐步被市場淘汰。