汽車業的“危”與“機”

樊翠真 張繼勇

一部汽車可以說明全部經濟學問題。

2001年,中國入世,中國汽車行業開啟了“黃金十年”;2011年,中國車市一舉奪冠,但中國汽車工業也發展到質變的關鍵時刻。

2012年,中國汽車市場已經告別了井噴10年,逐漸回歸理性。消費者對經濟增長信心減弱、缺乏強有力的刺激政策、一線城市的強力治堵、油價持續上漲、人力及原材料成本走高等因素疊加,成為高懸在諸多車企頭上的“達摩克斯之劍”。

危機不僅帶來麻煩,也蘊藏著無限商機。中國車市是遭遇拐點,還是短暫調整?面對2012年難以看懂的車市,我國汽車企業從容應對市場競爭。

演繹中國汽車業神話

國家統計局原總經濟師姚景源認為,中國汽車工業的發展是中國改革開放最根本的標志。

中國轎車業的起步在改革開放初期。當時新舊觀念激烈交鋒,1982年鄧小平“轎車可以合資”一錘定音,開創了汽車合資企業這種獨具中國特色的創新模式。

合資,是我國轎車工業起步時期的唯一選擇,而且是一個成功的選擇。

80年代,剛剛走出文革陰影的中國百廢待興,30年前建立中國轎車工業,利用外資的貢獻度很大。外資出資金,出技術;中方主要以廠房折價入股,是合資雙方注資的主要形式。

經過十余年的發展,中國已從汽車進口大國過渡為汽車制造大國,中國汽車數量從15萬輛增長到1800萬輛,并坐擁全球第一大汽車市場。

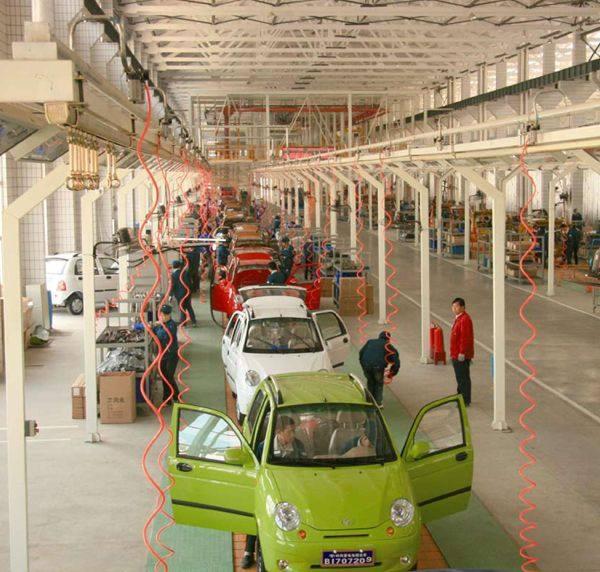

目前,中國已經成為世界汽車的技術大國。汽車技術,包括制造技術、管理技術、產品開發技術。在上海、長春、廣州、北京的合資企業,已經是大眾、通用、本田、現代在全球管理最好、自動化最高的“樣板工廠”。從總經理到一線工人骨干到海外同崗位培訓,造就了各個層次的汽車制造和管理人才。

在產品研發領域,也是一年一個大變樣。早在90年代末,建立配套研發機構就是合資談判前提條件之一。早在1997年,上汽和美國通用合資,就同步建立了泛亞汽車研發中心;同年,上海大眾投資22億元,歷時5年,建立起研發中心和中國最大的汽車試驗場。而到今天,一批最早建立的合資企業,新產品選擇權、中國本土適應性開發、外型和內飾設計,越來越多是中方說了算。上海大眾的朗逸、上海通用的新賽歐、廣州本田的理念都是合資企業自主開發的代表作。

近30年來合資企業積蓄的人才、技術、零部件供應體系,讓在新世紀興起的自主品牌站到一個高起點上。

世界汽車組織(OICA)的第一副主席、韓國汽車工業協會的Kwan,Young-Soo日前在 2012年中國汽車論壇上指出,很多世界級的生產基地都從拉美挪到了亞洲,中國也已經成為世界上最大的汽車生產國之一。現在中國目前也保持了這樣一個強勁的勢頭。即任何汽車公司,如果想要在全球成功的話,中國市場將會是一個特別重要的部分,就是他們在中國市場的成功會決定他們在全球市場上的成功。所以這對于中國的汽車行業來說,將會是一個很大的機會,而且中國的汽車行業正在尋求一個可持續的發展道路。

今天,長達半個世紀與轎車無緣的中國老百姓,能在市場上以相當甚至低于國際的價格,挑選幾乎所有國際和自主品牌的轎車。

產業整合釋放成長潛能

今年,中低端車出現虧本賣車的現象,即便是高端車市場,動輒數十萬的降價也令旁觀者側目。

日前,中國汽車流通協會發布了今年上半年“汽車經銷商庫存調查結果”:6月經銷商庫存繼續攀升,綜合庫存系數達到1.98,最高庫存指數破6,庫存深度接近兩倍,已遠超警戒線。

根據國際同行業的慣例,庫存系數在0.8~1.2之間,反映庫存處在合理范圍;系數大于1.5,反映庫存已遠超警戒線,經營壓力和風險都非常大。

“從數據上看,自主品牌5月的平均庫存指數已經高達3.54,遠遠高于合資品牌和進口品牌,部分品牌的庫存指數甚至超過4.0,市場形勢不容樂觀。”中國汽車流通協會副秘書長羅磊認為,目前,國內經銷商的庫存量已經普遍處于“低燒”甚至“高燒”狀態。過高的庫存比例,將經銷商與汽車廠家之間的利益博弈再度擺到臺面上,而此前在車市快速增長期被掩蓋的諸多矛盾,也隨著庫存壓力的陡增和預期收益的下降而爆發。

另據業內人士透露,截至6月底,整個汽車行業的庫存量已經高達220萬輛,相比年初的130萬輛,增加了近七成。

“一方面加大促銷力度出貨,另一方面暫緩向廠家進貨。”一位國內排名靠前的經銷商集團老總告訴記者,由于不堪重負,集團旗下品牌已經暫停向廠家提車。

“經銷商的洗牌已經不可避免。隨著下半年競爭越來越激烈,以及年底沖量的壓力,在經銷商盈利模式沒有轉變之前,車市的價格戰應該還要打一段時間。”全國有形汽車市場分會常務副理事長蘇暉表示,現在是全系列積壓,包括豪華車、進口車和中高端車等都是高庫存。

在經銷商洗牌之后,汽車廠家也將面臨相同的境遇。中國汽車工業協會副會長董揚曾大膽預測,自主品牌下半年甚至未來兩到三年內都很難改觀,今后三到五年內可能一半左右的自主品牌汽車無法存活。他表示,雖然我國自主品牌乘用車綜合競爭力有很大提升,但仍與外資品牌有一定的差距,在市場增長相對平穩的情況下,競爭更加激烈。

長安汽車集團董事長徐留平指出,汽車產業是一個資金、技術密集型的產業,實現規模化效應是其能夠健康發展、持續壯大的必由之路。縱觀百年世界汽車史,不難發現其本質就是一部車企之間互相整合與被整合、吞并與被吞并的歷史。近年來,盡管中國汽車市場不斷發展壯大,但產業格局依然相對散亂,并未培養出具有國際競爭力的大型車企,因此,洗牌和兼并重組是今后汽車行業發展的必然趨勢。

知名汽車分析評論師張志勇認為,低速增長恰為自主品牌的機遇。現在自主品牌面臨的窘境,恰恰是過去過高的機會讓自主品牌的機會越來越少,假如過去汽車市場都是以10%的速度增長,中國假如是三千萬輛目標的話,可能會有更長時間提供給自主品牌去轉型和壯大。因為畢竟一個企業的成長,對企業、產業、管理的認識是需要一個過程的,這個過程不可能一天就見到,需要一定時間的積累。如果把這個增長周期延長得更長,自主品牌成功的幾率就更大。

在困境中從容應對求發展

來自中國汽車工業協會的銷量數據統計:2012年1-7月,自主品牌轎車共銷售161.49萬輛,同比下降5.35%,占轎車銷售總量的26.84%,占有率比上年同期下降3.19個百分點。

這些數據都表明,自主品牌乘用車面臨的市場競爭壓力正逐步加大。

經過最近10余年的發展,我們的汽車工業并非一無是處,譬如說我們擁有令全世界車主稱羨的4S店模式;我們并非固執地閉門造車,而是懂得承認不足,盡量縮小與國外車企的差距;我們的車企不斷尋求向海外并購及拓展市場的機會,堅持“走出去”……

圍繞中國汽車業的變革從未停止。

面對2012年難看懂的車市,汽車企業應對今年的市場競爭顯得十分從容。

“品牌溢價能力低、技術實力不強和市場份額下降等,是自主品牌企業面臨的最重要問題。但這些全方位綜合實力的提升,并不是短時間內可以完成的,而是一個長期吸收、創新和提升的過程。”上海汽車執行副總經理陳志鑫認為,目前的艱難,是自主品牌發展歷程上必須經歷的陣痛,但這不能成為我們失去信心的借口。

事實上,經過過去10余年的發展,自主品牌已經度過了最艱難的階段。隨著比亞迪、吉利等自主品牌車企也研發出雙離合變速器和缸內直噴技術,特別是搭載雙離合器的比亞迪G6已經上市并獲得消費者的認可。

今年4月23日,作為首款搭載雙離合變速箱的自主品牌車型——吉利首款SUV全球鷹GX7在北京車展正式上市。

自主品牌的另一個代表比亞迪,盡管2011年來遭遇了減產、裁員等風波,但在電動車的發展上,比亞迪卻依然可以說走在全球的前列。

此外,無論是上汽還是長安,無論是奇瑞還是長城,都在自主的道路上嘗試著、探索著。

盡管自主品牌在國內市場上業績平平,但海外市場卻全線飄紅。今年6月份吉利的出口量突破萬輛,吉利集團副總裁、吉利國際銷售公司總經理張林認為,“今年吉利汽車出口有望突破8萬輛,較2011年實現翻番增長。”

事實上,在海外市場一路高歌猛進的不僅僅是吉利。作為傳統整車出口傳統大戶的奇瑞、長城同樣表現不俗。據奇瑞方面提供的數據,今年上半年奇瑞累計出口量92494輛,同比增長28.8%。而在今年上半年國家海關公布的2011年海外出口200強中,奇瑞汽車成為唯一入榜車企。7月10日,長城公布的銷量數據顯示:6月份出口0.98萬輛;今年1月-6月,累計出口4.8萬輛,同比增幅超過40%。

北汽集團董事長徐和誼指出,“在殘酷的市場面前,汽車企業既不能乞求政府在政策上的庇護,也沒有理由抱怨消費者不支持自主品牌,關鍵是看我們的產品能不能為消費者創造價值。”

發展的辦法解決發展中的問題

一個不可回避的現實是,無論是在傳統內燃機的基礎方面,還是在新能源車的研發步伐上,我們與國外同行仍存在不小的差距。

中國汽車消費市場對于政策的敏感度在過去2年間已經顯露無疑。在2008年我國汽車銷量同比增速放緩至6.59%后,2009年一系列的刺激政策正如一劑強心針,使中國汽車瞬時蛻變成一頭脫韁的野馬,在隨后的2年取得了同比45%和32%的增速。當2011年政策退市,中國汽車的同比增速驟退至不到5%。

由此,車企必須以長遠的目光看待研發,只有充足的車型儲備才能迎合中國車市對于政策的“特殊依賴”。

在工信部部長苗圩看來,“汽車強國”必須滿足三個條件:擁有具有國際競爭力的車企及產品;在國際市場占有一定份額;掌握核心技術和新技術的發展趨勢。

這是中國汽車短期內不可能完成的任務。

姚景源認為,我們應該用發展的辦法解決發展中的問題。經濟增長速度現在適當的回落不是壞事。一方面經濟要轉型,另一方面,我們還能有適當的增長速度。汽車也是這樣,要適當的有回落,這個時候我們把新技術、新能源、新材料加大創新。這是最好的時機。

事實上,車市增速放緩并非壞事。長達13年的持續高速增長,讓車企賺得盆滿缽盈,也透支了企業發展的“體力”。長期以來,車企一直疲于應付不斷增長的市場需求,一再擴張產能,無暇把產品品質、服務質量和企業內升力的提升做得更好,服務網絡建設已明顯滯后于客戶量的增長。持續的剛性需求也慣壞了一些企業,使之不愿更多地從消費者利益出發,關心、關注消費者的訴求,致使加價銷售、饑餓營銷等不規范經營方式充斥市場,因產品質量、服務質量不到位引發的消費者不滿甚至投訴持續上升,企業發展后勁也明顯不足。長此以往,不僅壞了企業聲譽,也影響到企業的可持續發展。

車市發展回歸理性,讓汽車企業和經銷商有了休養生息、補充能量、積蓄后勁的時間和精力。只有苦練內功,積蓄能量,認真傾聽客戶心聲,把更多精力放在提升服務水平、加強營銷服務網絡建設上,這樣的企業才能持續發展,成為百年老店,這樣的車市也才是充滿活力和持久健康的。

業內專家表示,面對轉衰的危險,我們應該做好準備:首先,重新審視產能擴張。管理部門要審時度勢,強化風險預期,車企至少應該普遍建立彈性生產機制,為產能大面積放空做好準備。第二,自主品牌要積極開拓國際市場,像日韓車企一樣為過剩產能找出路,合資品牌要全盤考慮中國市場的未來角色,通過集約化生產擴大出口比重。第三,增強研發創新能力,加快核心技術和零部件升級換代,為全面競爭做好準備。第四,改變目前的單一盈利模式,積極開拓全產業鏈,從研發、設計、采購、服務、物流、金融等各個領域要效益,增強現金流水平,以應對市場全面惡化。

相信中國汽車一定會為中國實現全面小康、屹立于世界民族之林做出巨大的貢獻。