北京:開發(fā)都市農(nóng)業(yè)多功能

趙根武

都市農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分。北京市結(jié)合發(fā)展實(shí)際,探索了一條具有北京特色的都市農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。

探索和實(shí)踐

2003年北京市提出發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)。圍繞“人文北京、科技北京、綠色北京”和建設(shè)“中國特色世界城市”的目標(biāo),深入開發(fā)農(nóng)業(yè)的多功能性,都市農(nóng)業(yè)成效顯著。

一是保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng),發(fā)展基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。穩(wěn)步推進(jìn)“菜籃子”工程,每年發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)4萬畝、外埠蔬菜基地4萬畝,北京率先開展了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范區(qū)縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))創(chuàng)建、優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化基地創(chuàng)建活動(dòng),畜禽規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖比例80%以上,建立了“菜籃子”重點(diǎn)產(chǎn)品政府儲(chǔ)備機(jī)制,“菜籃子”自給率、控制率、合格率、應(yīng)急保障能力“三率一能力”穩(wěn)步提升。加快實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的意見,立足種植、養(yǎng)殖、林果、花卉謀劃種業(yè)發(fā)展,加快建設(shè)通州國際種業(yè)園區(qū)、中關(guān)村良種創(chuàng)制中心和豐臺(tái)品種權(quán)交易中心,初步確立了種業(yè)科技創(chuàng)新中心、企業(yè)聚集中心、交易交流中心和種業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)平臺(tái)“三中心一平臺(tái)”地位,培育了“中蔬”、“京研”、“奧瑞金”等一批具有較大影響力的種業(yè)品牌,“種業(yè)之都”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

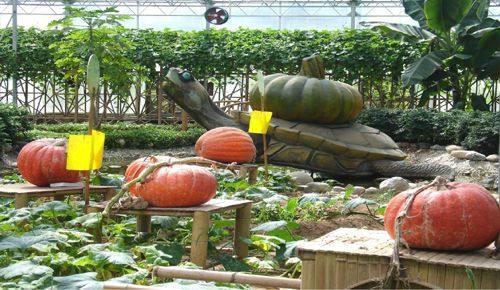

二是瞄準(zhǔn)高端高效高輻射,發(fā)展融合性產(chǎn)業(yè)。按照“優(yōu)一、大二、強(qiáng)三”的思路,著力延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扎實(shí)推進(jìn),國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)達(dá)到38家,北京市級(jí)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)69家;農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)資本化、園區(qū)化、規(guī)模化發(fā)展,農(nóng)民工資性收入比例達(dá)到65%。休閑農(nóng)業(yè)加快發(fā)展,開展了“尋找北京最美鄉(xiāng)村”、“星級(jí)觀光園”評(píng)定和休閑農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng),2011年全市農(nóng)業(yè)休閑觀光園達(dá)到1300個(gè),從業(yè)人員6.4萬人,實(shí)現(xiàn)收入30.4億元。會(huì)展農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展,成功舉辦中國花博會(huì)、世界草莓大會(huì),積極籌辦國際食用菌大會(huì)、世界葡萄大會(huì)和世界種子大會(huì),以“舉辦一個(gè)展會(huì)、拉動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)、富裕一方農(nóng)民”為宗旨的會(huì)展農(nóng)業(yè)成為都市農(nóng)業(yè)新亮點(diǎn)。

三是拓展生態(tài)服務(wù)價(jià)值,發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)是“生產(chǎn)性綠色空間”的定位,投資46億元實(shí)施農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)和綜合開發(fā),農(nóng)田節(jié)水灌溉率超過90%,農(nóng)田景觀成為都市亮麗風(fēng)景;推廣“德青源”循環(huán)農(nóng)業(yè)模式,產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)實(shí)現(xiàn)有機(jī)統(tǒng)一;加快山區(qū)建設(shè),溝域經(jīng)濟(jì)成為可持續(xù)發(fā)展新模式。建立了農(nóng)業(yè)生態(tài)價(jià)值評(píng)價(jià)機(jī)制,農(nóng)業(yè)生態(tài)價(jià)值超過1萬億元,有力支撐了首都“世界城市”建設(shè)。

都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已成為農(nóng)民增收的加速器。“十一五”期間全市農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)68.7%,2011年全市農(nóng)民人均純收入14736元,增長(zhǎng)7.6%,增幅連續(xù)三年高于城鎮(zhèn)居民。

經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

北京市委、市政府統(tǒng)籌全局發(fā)展、強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、創(chuàng)新工作舉措,有力推動(dòng)了都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

不斷深化對(duì)農(nóng)業(yè)認(rèn)識(shí)定位。北京農(nóng)業(yè)在全市經(jīng)濟(jì)總量中是少數(shù),但絕不是可有可無的小數(shù),在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的特殊地位和作用不可替代。2009年,北京市委市政府重新認(rèn)識(shí)首都的“三農(nóng)”,明確“首都的農(nóng)業(yè)是都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè),是一二三產(chǎn)相互融合、充分體現(xiàn)人文、科技和綠色特征的低碳產(chǎn)業(yè)”,確立了都市農(nóng)業(yè)是“建設(shè)世界城市的特色產(chǎn)業(yè)、首都生態(tài)宜居的重要基礎(chǔ)、首都高端農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)和城市應(yīng)急安全的基本保障”三個(gè)定位;2010年提出要著眼于“基礎(chǔ)完善、科技領(lǐng)先、成果轉(zhuǎn)化首選地、籽種品種頂尖級(jí)、機(jī)械裝備現(xiàn)代化、服務(wù)體系最完備、人才素質(zhì)第一流”的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)發(fā)展布局。堅(jiān)持在首都城市發(fā)展全局中定位都市農(nóng)業(yè),提出了北京都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的“五區(qū)”布局。在城市農(nóng)業(yè)區(qū),重點(diǎn)發(fā)展家庭農(nóng)業(yè)、社區(qū)農(nóng)業(yè)等城市農(nóng)業(yè);在近郊農(nóng)業(yè)區(qū),重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)高新技術(shù)研發(fā)、會(huì)展農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè);在平原農(nóng)業(yè)區(qū),重點(diǎn)發(fā)展加工農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代種業(yè)與景觀農(nóng)業(yè);在山區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū),重點(diǎn)發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、低碳農(nóng)業(yè)和休閑觀光農(nóng)業(yè);在京外合作區(qū),重點(diǎn)發(fā)展外埠農(nóng)產(chǎn)品基地,形成外埠供應(yīng)基地網(wǎng)絡(luò)。

不斷創(chuàng)新工作體制機(jī)制。建立了“部門聯(lián)動(dòng)、政策集成、資金聚焦、資源整合”的工作機(jī)制,形成了橫向聯(lián)動(dòng)、縱向互動(dòng)、合力推進(jìn)的工作格局。如整合農(nóng)業(yè)、水務(wù)、國土等部門資金項(xiàng)目,每年完成30萬畝農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)和綜合開發(fā)工程;聚集金融、財(cái)政等部門資源,打造“北京農(nóng)業(yè)上市板塊”,北京上市企業(yè)達(dá)到10家;匯集科技、農(nóng)業(yè)等部門力量,建設(shè)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技城。

不斷完善農(nóng)業(yè)政策體系。制定實(shí)施了都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展意見、促進(jìn)農(nóng)民增收行動(dòng)計(jì)劃,出臺(tái)了一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策,“城市帶動(dòng)農(nóng)村、工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)”的機(jī)制進(jìn)一步鞏固。堅(jiān)持分類推進(jìn),近年來每年安排8億元推進(jìn)“菜籃子”生產(chǎn),安排1億元支持種業(yè)發(fā)展,安排1億元支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展;率先建立了農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償制度;政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種增加到19個(gè),基本涵蓋了主要農(nóng)產(chǎn)品。

不斷強(qiáng)化服務(wù)體系支撐。圍繞農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)植物防疫、農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)村金融、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)用水,推進(jìn)都市農(nóng)業(yè)九大服務(wù)體系建設(shè)。全市農(nóng)民專業(yè)合作社輻射帶動(dòng)一產(chǎn)農(nóng)戶比例達(dá)到72%;搭建了農(nóng)民田間學(xué)校、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)等農(nóng)民培訓(xùn)平臺(tái);形成了全科農(nóng)技員、村級(jí)防疫員、管水員、護(hù)林員等政府購買公共服務(wù)隊(duì)伍;初步建立了農(nóng)業(yè)信貸、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)業(yè)基金、農(nóng)業(yè)擔(dān)保、農(nóng)村信用、涉農(nóng)企業(yè)上市培育、農(nóng)村要素市場(chǎng)、農(nóng)村金融改革等九大農(nóng)業(yè)金融服務(wù)體系。

不斷深化農(nóng)村體制改革。推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)流轉(zhuǎn),農(nóng)地流轉(zhuǎn)率達(dá)到46.7%;實(shí)施產(chǎn)權(quán)制度改革,91.4%的村集體經(jīng)濟(jì)組織完成改革任務(wù),2011年620個(gè)村人均股份分紅3525元。通過深化改革,讓土地流轉(zhuǎn)起來、資產(chǎn)運(yùn)營起來、農(nóng)民組織起來,增強(qiáng)了都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。