奧迪的三條道路

劉曉芳

一身專業(yè)賽車服打扮的薄石,興沖沖地跑上舞臺(tái)中心。剛才坐著奧迪R8疾馳而來,看得出,一股熱血還在他臉上沸騰著。6月27日的上海賽車中心,賽道被設(shè)計(jì)成奧迪品牌日發(fā)布會(huì)的一個(gè)舞臺(tái),薄石和張曉軍,一汽-大眾奧迪銷售事業(yè)部的一正一副兩位高管,要在這里宣布奧迪未來發(fā)展的三大科技趨勢(shì):Ultra,Connect,e-Tron(輕量化技術(shù),互聯(lián)科技以及新能源技術(shù))。

薄石的腦海中還在閃現(xiàn)另外一幅場(chǎng)景:在法國(guó)小鎮(zhèn)勒芒,奧迪R18 e-tron quattro在前不久剛結(jié)束的第80屆勒芒24小時(shí)耐力賽包攬了冠亞軍,成為勒芒歷史上第一輛奪冠的混合動(dòng)力賽車。

勒芒24小時(shí)耐力賽起源于1923年,是世界耐力錦標(biāo)賽(原勒芒洲際大獎(jiǎng)賽)最核心的賽事。奧迪首次將e-tron電驅(qū)動(dòng)技術(shù)應(yīng)用在賽場(chǎng)上,并結(jié)合四驅(qū)技術(shù),將賽車運(yùn)動(dòng)引領(lǐng)進(jìn)入混合動(dòng)力時(shí)代。同時(shí),奧迪R18 ultra還在輕量化方面進(jìn)行了探索,碳纖維一體化車身,甚至連變速器的外殼也開拓性地改用了碳纖維復(fù)合材料,再加上優(yōu)化的發(fā)動(dòng)機(jī)和LED車燈,使它成為奧迪有史以來最輕的勒芒原型賽車。

正如奧迪中國(guó)技術(shù)的本土化在按部就班地推進(jìn),奧迪德國(guó)總部在未來汽車科技的研發(fā)上,也同樣在按部就班進(jìn)行。“對(duì)未來汽車的遐想,每個(gè)人心中都有一幅理想的畫面”,按照薄石的描繪,未來的汽車是輕盈的、是會(huì)溝通的,并且對(duì)環(huán)境是沒有傷害的。

但在目前這個(gè)廣泛連接的時(shí)代中,幾乎就不存在秘密。全球范圍內(nèi),越來越多的汽車制造商也都把這三點(diǎn)視作自己未來的方向。

這為奧迪的科技未來憑添了變數(shù)。

100千克與0.3升

海恩里希·蒂姆出生在德國(guó)一個(gè)農(nóng)夫家庭,從小就對(duì)工程機(jī)械很感興趣,他的家庭希望他能夠成為一名農(nóng)夫,他卻選擇做一名工程師,后來他果真獲得了全鋁車身結(jié)構(gòu)(Audi Space Frame,ASF)之父的稱號(hào)。

早在上世紀(jì)80年代,海恩里希就開始研究輕量化技術(shù)并且著手讓這種技術(shù)應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中,1994年,在他和他的團(tuán)隊(duì)努力下,奧迪首次推出了ASF,并在德國(guó)內(nèi)卡蘇姆建立了奧迪輕質(zhì)設(shè)計(jì)中心,120多名專家長(zhǎng)期致力于車身結(jié)構(gòu)、材料技術(shù)和構(gòu)造技術(shù)方面的研究。

與奧迪的選擇不同,奔馳最早將鎂合金壓鑄件應(yīng)用于汽車座支架,可以說是德國(guó)推動(dòng)鎂合金壓鑄發(fā)展的先驅(qū);而寶馬則重心放在碳纖維技術(shù)的研發(fā)上,三家企業(yè)各有所長(zhǎng)。

但奧迪已將輕量化改造視為其核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。至今,奧迪的ASF已經(jīng)運(yùn)用于奧迪A8、TT、R8等眾多奧迪量產(chǎn)車型上,并生產(chǎn)了近55萬(wàn)輛輕量化車身。1994年面世的奧迪A8是世界上第一款鋁制車身的量產(chǎn)車型,A8的車身總重被控制在1835千克,而R8整個(gè)車身框架的重量?jī)H為210千克。

“ultra輕量科技”提供了非常實(shí)際的利益,每當(dāng)重量減少100千克,其每百公里平均油耗能夠降低0.3~0.5升。采用鋁材和鋼材的混合結(jié)構(gòu)的奧迪TT和大量應(yīng)用鋁制部件的全新奧迪A6的車身重量相比上代車型分別降低了90千克和80千克。

智能與互聯(lián)

在奧迪品牌日活動(dòng)的另一個(gè)展示現(xiàn)場(chǎng),一個(gè)車內(nèi)的顯示屏還可以具有拍照功能,而且可以很方便地將拍完后的照片,以電子郵件的方式發(fā)送給好友進(jìn)行分享。

從奧迪A1開始,奧迪多款車型中均已提供了具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能的選裝配置。前排和后排乘客都可以非常方便地通過智能手機(jī)或其他移動(dòng)終端與車內(nèi)WLAN熱點(diǎn)連接,來上網(wǎng)和郵件收發(fā)等。針對(duì)駕駛者,“connect互聯(lián)科技”還為MMI系統(tǒng)開發(fā)了一系列定制服務(wù),如帶有谷歌地球影像的導(dǎo)航系統(tǒng)、奧迪在線交通信息、由語(yǔ)音控制的“興趣點(diǎn)”搜索功能以及谷歌街景等。在絕大多數(shù)奧迪車型中,MMI人機(jī)交互終端控制平臺(tái)多種多樣,不久的未來,奧迪還將推出“手勢(shì)感控”等全新的人機(jī)互動(dòng)方式。

奧迪的平視顯示技術(shù)也已在多款?yuàn)W迪車型中使用并提供全色顯示,作為視覺信息傳遞的重要工具之一,平視顯示技術(shù)可以將主要信息顯示在擋風(fēng)玻璃上,呈現(xiàn)諸如導(dǎo)航、智能安全輔助等方面的信息。

然而,在汽車智能互聯(lián)技術(shù)方面,寶馬的iDrive系統(tǒng)可以說是人機(jī)交互系統(tǒng)的先驅(qū)。和奧迪的MMI系統(tǒng)相比,寶馬的iDrive在操作方式上略顯復(fù)雜,但是“iDrive更炫更舒服,而MMI的科技含量較高”。一位資深車主對(duì)兩種系統(tǒng)做出如此評(píng)價(jià)。

“connect互聯(lián)科技”中還有一項(xiàng)與眾不同的創(chuàng)新,便是遙控泊車(piloted parking),該技術(shù)可使車輛自動(dòng)停入地上或地下車位,并根據(jù)需求可自動(dòng)駛出車位,令駕駛者輕松地完成停車和取車。置于停車場(chǎng)的中央電腦通過雷達(dá)來監(jiān)控車輛的運(yùn)動(dòng),并通過WLAN引導(dǎo)車輛到達(dá)最近的停車位。車輛本身通過自帶的12個(gè)超聲波雷達(dá)和4個(gè)攝像頭來監(jiān)控它的周圍環(huán)境,安全地完成自動(dòng)泊車。

在未來,“遙控泊車”還將提供更加智能的版本,將車輛自動(dòng)充電或自動(dòng)加油變?yōu)榭赡堋?/p>

新能源創(chuàng)新

e-tron作為一個(gè)符號(hào),代表了奧迪未來的一個(gè)車型。至2020年,奧迪將在每個(gè)車型系列中針對(duì)每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),生產(chǎn)對(duì)應(yīng)的e-tron車型。

一直以來,人們印象中從事混合動(dòng)力技術(shù)研發(fā)的企業(yè)以美日廠商為主,最近,就連寶馬也開始在混動(dòng)技術(shù)上放棄標(biāo)致而靠向豐田陣營(yíng)。孰不知,當(dāng)1997年,日本豐田汽車公司向市場(chǎng)推出第一代混合動(dòng)力車型普銳斯的時(shí)候,奧迪品牌的混合動(dòng)力車型Audi Duo已經(jīng)發(fā)展到了第三代。

奧迪將混合動(dòng)力技術(shù)引入Q系列車型始于2005年,今年下半年,奧迪Q5 hybrid quattro將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。奧迪Q5混合動(dòng)力車還同時(shí)采用了輕量技術(shù)和電動(dòng)技術(shù),它的百公里加速時(shí)間是7.1秒鐘,扭矩是480牛·米。

“奧迪的Q5混合動(dòng)力車是一款既能夠整合高效環(huán)保技術(shù),又能夠不犧牲汽車駕駛樂趣的車型。”薄石希望這款車不僅能夠在混動(dòng)市場(chǎng)投石問路,更能夠?yàn)槠溟_辟一個(gè)全新的高端SUV細(xì)分市場(chǎng)。“通過在中國(guó)市場(chǎng)的投放,我們也想在中國(guó)市場(chǎng)上為未來新能源技術(shù)的發(fā)展建立起一個(gè)比較堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),”薄石說,“2013年之前所有在中國(guó)本土化生產(chǎn)的奧迪車型都將配備微混技術(shù)。”

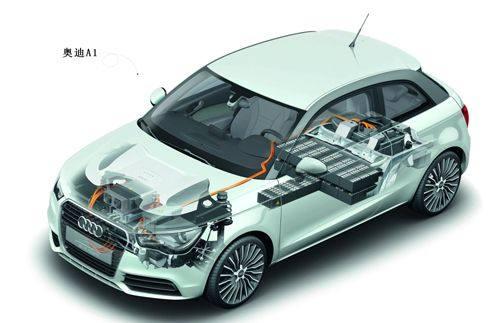

另外,奧迪在各個(gè)車型級(jí)別中,提供了適合不同行駛里程需求、適應(yīng)不同生活方式的新能源車型。在不久的將來,隨著奧迪A6 hybrid和奧迪A8 hybrid投入量產(chǎn),屆時(shí),奧迪品牌將成為首個(gè)以鋰離子電池全混合動(dòng)力技術(shù)全面覆蓋B、C、D三個(gè)車型級(jí)別的高檔轎車品牌。

不過,也有專家認(rèn)為,“目前,奧迪主打高檔電動(dòng)車,而寶馬也推出了專攻電動(dòng)車的子品牌,而且已宣布與豐田合作,未來還會(huì)應(yīng)用豐田的雙擎系統(tǒng)。”就總體而言,日系廠商在混合動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)上的經(jīng)驗(yàn)更久更多。因此,未來的混動(dòng)領(lǐng)域究竟是一種合縱連橫的局面,還是會(huì)有某家公司脫穎而出,現(xiàn)在還很難給出答案。