騰訊變“小”?

何菲

迅速長大的企鵝需要尋找新的舞步。

不久前,騰訊宣布進行公司組織架構調整,將從原有的業務系統制 (Business Units,BUs)升級為事業群制(Business Groups,BGs),并將現有業務歸類為六大事業群。并成立騰訊電商控股公司(ECC)專注運營電子商務業務。從調整方案可以看出,騰訊將重點布局社交、游戲、網媒、無線、電商和搜索六大業務,強化平臺戰略。

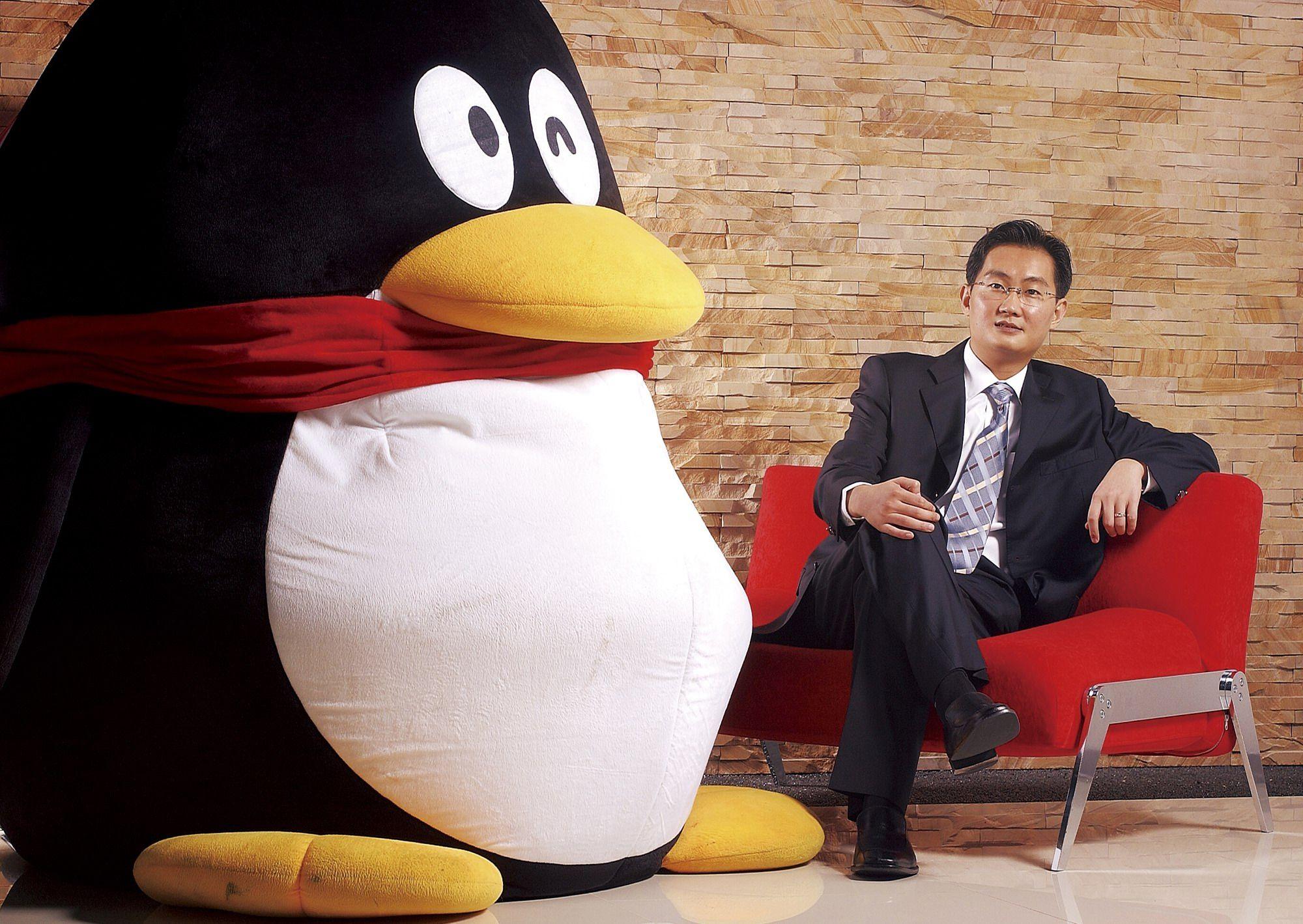

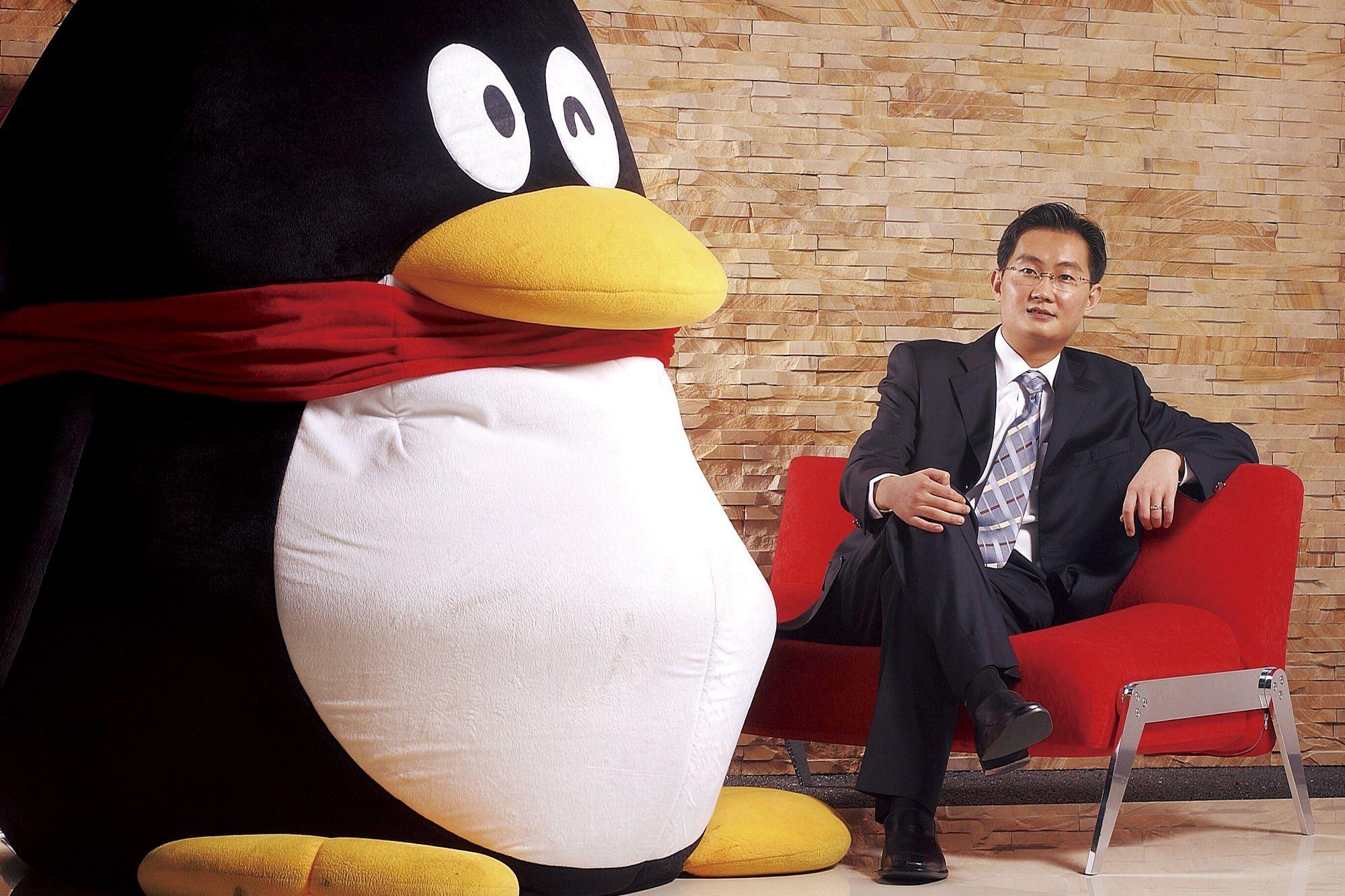

如果只從表面上看,騰訊CEO馬化騰的致員工信似乎可以回答這次調整的緣由:“我們希望通過這次調整,更好地挖掘騰訊的潛力,擁抱互聯網未來的機會,目標包括:強化大社交網絡;擁抱全球網游機遇;發力移動互聯網;整合網絡媒體平臺;聚力培育搜索業務;推動電商揚帆遠航;并且加強創造新業務能力。同時,我們也聚合技術工程力量,發展核心技術以及運營云平臺,更好地支撐未來業務的發展。”

然而,無論是挖掘、強化、擁抱、還是聚合,都要回答如下問題:一家7年間人員規模擴張了7倍的公司,該如何實現上述“希望”?

業務架構調整前,騰訊很多BU的規模已經達到2005年整個公司的規模,大公司的內部創新問題再次橫亙在企鵝面前。隨著產品線的不斷擴容,預期還會有更多人加入。“公司看好了哪個方向首先是考慮自己做。”騰訊一位產品經理告訴記者,“所以通常是從現有產品線上調配人員,之后再招人。”對于一家有著1000多條產品線的公司來說,這一增速將更為驚人。馬化騰并未否認自己的擔憂:“當團隊規模變大后,很容易會滋生出一些大企業病。”他明確地宣布,“我們需要從‘大變‘小。”

那么,這個龐大的組織準備怎樣重新獲得小公司的創新活力?

為了加速的重構

事實上,在騰訊內部,產品層面的創新已經越來越多源于自下而上的模式,內部競爭也在一定程度上激發了公司內部的創新活力,提升了產品研發速度。

目前為止騰訊在移動互聯網上最受矚目的產品微信,就由曾偏安一隅的騰訊廣州研發部研發,當時不止一家創業公司在做類似產品,但微信的快速迭代卻讓原本可以更為靈巧快速的創業公司吃了一驚。

嚴格說來這是一款微創新的產品,包括微信及其競爭對手米聊、飛聊、翼聊、沃友、口信、友你、神聊等在內的產品,都源自一款叫做Kik的軟件。Kik是一款基于手機本地通訊錄的社交軟件,可以實現免費短信聊天等功能。

2010年10月,Kik登陸蘋果和安卓應用商店,隨后,互動科技11月7日推出“個信”;12月,小米科技推出“米聊”,后者迅速積累了不少中高端用戶。米聊中有來自微軟的前員工。據知情人士向記者透露,當時米聊團隊就對騰訊何時推出類似產品有過預估。“他們當時預測騰訊會在三個月到半年的時間內跟進。”這位人士告訴記者。

實際上,2010年11月18日,微信正式立項,次年1月21日推出iOS版本,之后幾天安卓和塞班版本相繼推出。

這一速度比米聊團隊的估計要快得多。按照騰訊廣州研究院(現調整為廣州研發部)總經理、微信總負責人張小龍對外界的說法,當時從郵箱部門抽調了幾十個人,分成幾個不同的開發組,分別負責功能、UI、后臺等工作。張主要是扮演產品經理的角色。

微信進一步縮短了騰訊快速迭代產品周期。隨后,僅在2011年,微信就一共發布了45個不同終端的版本,平均1.15周發布一個。經過快速的產品迭代,微信先后加入了語音對講、LBS、搖一搖和漂流瓶等功能,歷次更新和產品迭代促進了用戶數和活躍度的激增。2012年3月29日凌晨4點,馬化騰在微博上難掩激動地發布了一條微博:終于,突破一億!

提速的動力之一是互聯網公司應對外部競爭環境的要求。在騰訊內部有一句話叫“小步快跑”,這句話本用以形容功能迭代,后來也被用到各種微創新積累而成的顛覆性創新上。通常情況下,一個月的開發速度在騰訊內部并不少見,有時候產品即使上線了,依然有一些待解決的Bug和需要調整的UI,主要通過后期的迭代去完善。

移動互聯網時代的到來加速了產品更新。“特別是智能手機的普及、安卓系統爆發之后,互聯網公司的研發和迭代速度不得不迅速提升。”一位騰訊無線部門的產品經理向記者表示,“PC時代那種把用戶體驗放在第一位的開發觀點受到很大挑戰,大家首先是拼速度,然后再是各種功能和體驗的完善。”

另一個推手則是殘酷的內部競爭。

一位騰訊離職人員透露,騰訊已經不止一次出現好幾個部門同時開發一類產品的情況。為了搶先發布、占領市場,經常某一類產品的兩個版本同時出現在應用市場,發布時間相距不過兩三天。

2010年4月,有用戶發現安卓版手機QQ Build 0094測試版應用和QQ for Android有很大差異,開始懷疑兩款程序不是同一款QQ。實際上這兩款QQ分別由無線部門和即時通信部門研發。

一家公司內部發布的兩款同類產品讓用戶十分困惑。一位現已離職的騰訊員工就接到了朋友的抱怨,對此她在“深惡痛絕”的同時也覺得很沒有面子。“做為一家這么大的公司,出現這種事情,會讓用戶覺得很不嚴謹,品牌形象也受到了傷害。”

微軟的內部創新也十分支持相互競爭,但有兩點可以盡量規避以上現象的出現。比爾.蓋茨曾經還有一個身份是微軟首席架構師。這一工作的主要職責就是評估公司各條產品線,確保不會出現內部沖突以及評判新產品線是否符合公司的業務發展需求。

騰訊不能照搬微軟的做法,后者有些產品的milestone(里程碑)是一個季度,相對于互聯網公司來說慢了一些,但強化了對產品線的控制力。在騰訊,有時候A部門和B部門同時開發一款產品,相互并不知情,直到項目啟動到一定階段,需要調用某個模塊去查詢的時候,才發現對方的項目已經跑起來了。

一個更致命的問題是,在騰訊這棵大樹上成長起來的各條業務支線,對現有核心資產即QQ用戶依存度很高,相對來說微信是一個另類:它拓展并積累了騰訊以前相對缺乏的中高端用戶。

在微軟,不同項目組有時候會針對客戶需求而開發同一類產品,但因為各個項目組面向的客戶群重疊度較低,所以同類產品并不一定對公司內部其他項目組構成沖突與競爭關系。“我們也是市場導向,但前提是我們所服務的這個用戶群本身有這個需求。”微軟一位員工向記者表示。

“得”“舍”之間

即使內部沖突難免,KPI考核也常常導致執行層面出現短期行為的風險,騰訊高層在內部創新上仍然比較注重短期利益與長期利益的平衡。騰訊也有不夠成功的產品,但很少迅速關閉某條產品線,在Frost & Sullivan首席顧問王煜全看來,“騰訊算是國內互聯網公司中做得最好的了。”

曾經成為騰訊學習榜樣的Google卻在反其道而行之。Google最近連續關閉了七個業務,之前還關閉了 Notebook 等服務。業界認為這是拉里·佩奇采納了喬布斯精簡產品線這一建議的緣故。

精簡產品線,這不是喬布斯空穴來風的想法。1996年,陷入困境的蘋果收購了NeXT,喬布斯重回公司,并于次年再次掌舵。他上任之后就是大幅裁減蘋果產品線以精簡成本,同年發布創新彩色透明外殼設計的iMac,幫助蘋果度過財務危機。2000年,喬布斯以1美元的年薪成為蘋果正式CEO,2001年,喬布斯在蘋果總部發布了iPod。后來的事,大家都知道了。蘋果專注于iPod上的歷次迭代,最終形成了一個讓競爭對手十分不安的顛覆式創新。

微軟在做Windows 8的UI時,還沒有想到諸如可攜帶、方便觸摸等設計方式,基本上仍是沿襲Windows 7的UI設計思路。“也許總部那邊有人想到了,但還沒有貫徹到執行層面。”一位微軟前員工表示,“而iPad出來,所引起的震動你可以想象,很可能微軟相關UI項目組的組織架構就此發生很大的調整。”

對騰訊來說,一家有著社交基因的公司,產品線的適度拉長不無好處,協同效應、相互推廣、對強弱關系鏈的不同程度的開發……都有助于放大單個產品的規模與市場份額。然而因為有了上述教訓,曾經以規模化、一站式服務取勝的布局,也可能正在成為騰訊高速成長中的陷阱——在得失之間,騰訊之前一直在試圖占領各種制高點,更多的是“得”,未來則要學會“舍”。

尤其是在從中國互聯網公司邁向國際化互聯網大公司的道路上,產品線的梳理只是表象,更重要是的產品集成開發能力以及公司資源的優化配置能力。

“產品線過長,各部門效率降低,這是騰訊面臨的第一個成長陷阱。” DCCI互聯網數據中心創始人胡延平認為。騰訊此次業務架構調整,也是促使各個部門獨立面對市場,承擔風險的舉措。“讓各個部門形成更為獨立的財務意識和成本意識。”胡延平說,“從而優化公司資源配置。”

在他看來,微信是騰訊產品中最適合國際化的,也將是騰訊國際化戰略關鍵,而是否充分實施國際化戰略,是騰訊未來幾大懸念之一。

公司資源配置的優化、產品升級以及國際化,可以從華為的轉型與國際化中尋找參照。任正非曾從IBM 引入IPD,(Integrated Product Development,即集成的產品開發)。華為雖然為此付出了不少代價,比如與公司文化的艱難融合、產品迭代速度相對放緩、公司文檔成災等,但IPD也大大提升了華為的產品質量,助力華為從快速發展的公司成長為全球化大公司。

IBM公司自身的重新崛起也在很大程度上受益于IPD。它使IBM的多項研發指標得到了重大改善,新產品上市周期的大幅度縮短、研發資源浪費比率顯著下降。

在引入IPD之前,IBM正遭遇財務危機。IBM 的研發費用一度是業界最佳水平的兩倍。之后,IBM的研發費用直線下降并達到業界最佳,花在廢棄的項目上的費用從 25%降到了6%,一些事業部則是零。

IBM 在設計 IPD流程時,建立了兩個操作團隊,一是集成產品開發管理團隊 (IPMT),由公司副總裁組成,他們確保公司關注正確的產品和正確使用資源。二是產品開發團隊(PDT),制定產品策略、產品開發計劃、供貨建議和其他業務計劃,并按計劃將產品交付市場。IPMT 和 PDT 均是跨職能部門團隊,每個團隊中均有且只有一個來自各個職能部門的代表。

而在騰訊,針對內部創新和研發層面的架構調整還有待細化。“如果說某個部門你不能這類產品可能有點不近人情,但產品分工不明朗會帶來一些問題。”一位騰訊前員工向記者透露。此次架構調整后,各個事業群的業務相對聚焦,但一個事業群內部的競爭邊界還是很模糊。“哪些產品我們這個部門做,哪些主要由別人做仍然說不清楚。”

上述人士還透露,會有這樣的情況:在投入了人力物力之后,產品做得很爛,但仍發布出去,然而被市場淘汰或下架,競爭團隊之間還鬧得很不愉快。

一般的產品立項也沒有統一標準,有個想法,只要能搞定GM(總經理)、VGM(副總經理)就可以,實在不行,AGM(助理總經理)點頭也可以。

就馬化騰目前對資源配置的做法,按照胡延平的理解,也許是希望騰訊成為一家“自驅動、自組織、自生產的公司。”這可以部分解釋馬化騰對內部競爭、一定程度的資源消耗的默許——讓各個創業團隊保持像小公司一樣的活力,這很有幾分“無為而治”和“分而治之”的意思。但不能徒有無為,否則就空有“分而”卻未必“治之”。

鯰魚效應

“沒有什么特別感覺。”在被問及此次架構調整的感受時,這幾乎是記者獲得的一致回答。

但調整前后的效應正逐漸傳導至每一個騰訊人,這種潛移默化的變化正在激發他們對這個日漸龐大的組織體的復雜心情。

微信的出現帶來的不僅僅是鯰魚效應。

鯰魚是一種生性好動的魚類,但在沙丁魚長途運輸過程中,鯰魚可以保證后者的成活,因為沙丁魚喜歡安靜,追求平穩。

在此次架構調整之前,手機QQ團隊屬于B1即無線業務系統。這個從SP業務起家,而后曾給馬化騰帶來第一桶金的部門,算是騰訊內部歷史較為悠久的業務系統。

并非每一個老員工都是沙丁魚。實際上,手機QQ團隊之前就做了不少微創新,比如圖片、視頻的分享與傳輸功能,但這些功能獲得用戶追捧卻是在微信上。

“微信推出的時間點也十分到位。”一位某公司無線部門的產品經理認為,“手機QQ雖然配備了這些功能,但當時的網絡環境、寬帶速度、資費、用戶使用的移動設備等還沒有跟上來,沒有辦法實現爆發式增長。”

此外,相對于手機QQ,微信也是一款沒有歷史包袱的產品。微信早期更偏向于半虛擬的身份的溝通,主要通過QQ好友、微博、郵箱等整合關系鏈,后來整合了手機本地通訊錄,這一迭代,被視為秒殺短信等產品的殺手級應用。

手機QQ團隊之前也有過類似的想法,但因為考慮到虛擬關系與本地通訊錄統一起來太過敏感,這一想法沒有在手機QQ上實現。后來團隊內專門成立了一個小組,開發了QQ通訊錄,將Q信這一功能整合其中,成為分列出來的沉淀關系鏈的產品。

從必然性上講,為擺脫“歷史包袱”,手機QQ團隊可以成立一個新的項目組來開發微信類產品,或者是Kik類產品,但微信的成功,也有一定的偶然性,很大一部分因素來自于張小龍。當時騰訊不止一個團隊在做類似的產品,但微信出來的速度很快,而且一位接近張小龍的業界人士認為,“張小龍對產品的理解對微信的成功具有決定性的作用。”

在大公司病下,還會出現一種可能,原本可能成為鯰魚的魚苗成長為沙丁魚。

一位實習生有幸進入騰訊當前炙手可熱的一個產品團隊,但他每天的工作就是刷微博刷微博,搜集各種反饋。騰訊內部的確對于產品經理處理反饋數量有明確要求,以產品組為單位考核查看反饋、回復反饋、重點跟進的數量。即便是做到了事業部總經理也會經常兼職超級客服,這其中不乏創業公司精神的延續,但對要讓一個全天候專門負責這些工作的新人理解這一點并不容易。

“什么也不懂,卻覺得自己是老大。”一位通過校園招聘來到北京工作的騰訊人認為,“現在騰訊校招的比例差不多60%,好多大學生一畢業就進入騰訊,北京這邊還好一點,互聯網競爭相對激烈,而深圳那邊和我同年進來的人感覺根本毫無壓力。”

于是,盡管KPI考核體系一度飽受詬病,騰訊依然需要其發揮效力。KPI(Key Performance Indicator)即關鍵績效指標法。目前,各部門的KPI完成值,仍是騰訊最主要的績效考量指標。這在一定程度上助長了各部門之間對某類戰略產品、核心推送資源等方面展開競爭。

在2012年全球移動互聯網大會上,馬化騰就坦言:“我們發現一個部門或者一個事業部,甚至一個小部門的領導都會非常熱衷于管理,確定架構、指定負責人、開會、確定KPI、定期考核。雖然這些也很重要,但這真的是最重要的事情嗎? ”

一位騰訊離職人員表示,自己從一家創業公司作為社招人員進入騰訊之后,迎接他的是一系列沖擊。“沒有我想要的產品經理文化,一切老板說了算。”提出不同觀點,就有同事向上司報告并指責其“血統不純正”,意即不是騰訊土生土長的員工。“用戶體驗被犧牲,過于強調執行。”

當然這一經歷并非典型。張小龍一直被視為業內最優秀的產品經理之一,其人及團隊卻是在被騰訊收購之后7年才成為騰訊一大冷門。2005年,作為Foxmail創辦人的張小龍及其團隊被騰訊收購,主要負責QQ郵箱產品,口碑不錯,但遠遠比不上微信今日的風頭正勁。現在,微信已經被視為騰訊內部自我革命的一款顛覆性產品。這一成功的體制性因素,馬化騰對內部競爭的“縱容”功不可沒。

這是一個龐大并且仍在膨脹中的系統。個人愈發成為細小的分子,被巨大的洪流裹挾與淹沒。這也是一個考驗生存技能與智慧的叢林,就連馬化騰本人也無法預判,下一個從騰訊內部冒出頭來的大冷門會是誰。