農場

宗仁發

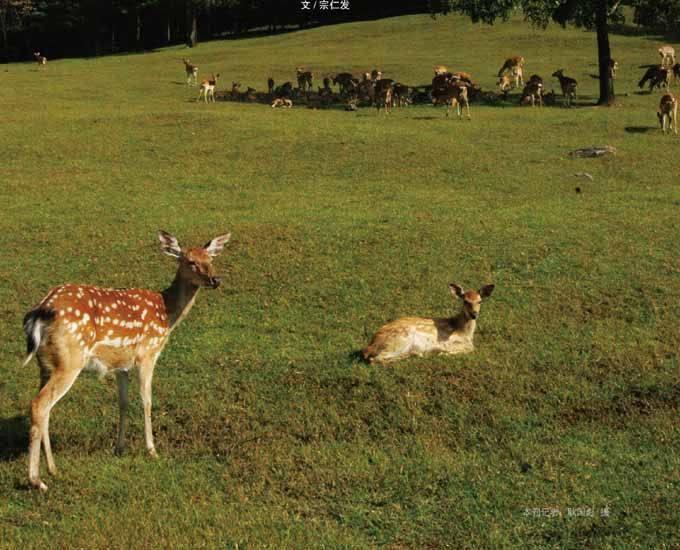

我下鄉時所在的農場并不種地,而主要是放蠶養鹿。其實準確地說應該叫蠶鹿場。更早的時候蠶場和鹿場也不是在一塊的,蠶場是蠶場,鹿場是鹿場,把它們放一塊是因為可以更好地利用資源,這資源主要指的是柞樹葉子,蠶是在春夏秋三個時節吃柞樹葉子,而鹿是冬天吃干的柞樹葉子。

我們的農場坐落在東遼河畔的一個山溝里,平日從通火車和長途客車的小鎮再進入農場路有兩條,一條是赤腳趟過東遼河,只需走七八華里就到了;另一條是從一座大橋過河,路就多了一倍。如果從大橋過的話,那只有兩種情況,一種是河漲水了,無法趟過去;另一種是恰巧有拖拉機或汽車可搭乘。

農場的建筑由三部分構成,一部分是一個四合院,其中靠近四合院大門的邊上有一座準二層樓,人們稱它為保種室。那里是恒溫,冬天把蠶放在里面越冬,以便開春后繁殖。第二部分是一字形的一幢平房,離四合院不遠,這是農場的場部機關所在。第三部分是鹿舍,從場部走過去需要十分鐘,不用說那里是鹿的領地。

這個農場放的柞蠶主要目的不是直接賣給絲廠,而是為放蠶的農民提供蠶種。一般的農民不同于專業放蠶的人,他們只在農閑時節即掛鋤以后才放蠶,也就是放秋蠶。場里通過放春蠶之后向放秋蠶的農民提供蠶種,這便是它的使命。換句話說在放蠶的項目上農場并不會有什么錢賺。養鹿則不同,鹿茸是名貴的藥材,鹿身上的其它的東西也都有商業價值,諸如鹿茸血可以兌酒、鹿胎可以做鹿胎膏等等,場里的一個口號是“以鹿養蠶”。

到了農場之后,我的工作是修建鹿舍,具體說我從事的職業是木工,每天在四合院的中間空場里釘人字房梁,日出而作,日落而息。由于是冬天,每天吃兩頓飯,吃晚飯的時候就是“莊稼飯三點半”。農場的食堂很少有細糧,基本上是玉米和高粱,當時我的胃不好,吃不了高粱米飯,食堂的大姐專門為我將高粱米磨成面,每頓給我熱一兩個高粱米面的窩窩頭。趕上有公鹿發情期頂架或母鹿產仔時難產而死,食堂就會多一道炒鹿肉,售價是五分錢。鹿肉的纖維粗,吃起來并不可口。好吃的是蠶蛹,更好吃的是蠶蛾。蠶蛹在今天許多地方的飯店里都可以吃到,蠶蛾則不在那樣的農場里就不大可能吃到。蠶蛾通常的吃法是水煮、油炸或干炒。農場的工人還有一種吃法更簡單,將蠶蛾的兩個翅膀一扯,扔進嘴里就吃,原始也好,野蠻也罷,反正他們吃得很香。這樣吃的理由是可以在蠶蛾飛來飛去的房間里工作不怕嗆嗓子,他們是把生吃蠶蛾當作金嗓子喉寶了。

本來我下鄉的目的是為了早點熬到抽調回城的時間,命運的安排是我趕上了1977年的恢復高考。