雕刻在石頭上的龍文化

張孜江

龍是中華民族的圖騰,早在仰韶文化時期就已經大量出現龍的造型。關于龍的故事與傳說一直伴隨著我們這個民族。我們自詡為龍的傳人,這個在自然界中找不到的虛擬“動物”已深深地浸入到我們這個民族的生活與文化之中。

四川的南部一隅,有一個盛產美酒的地方,在這一區域里有一個縣叫瀘縣。面積只不過1500余平方公里,至今卻散落著大大小小170余座古代的石板梁橋和石拱橋,這些石橋現存最早的為明代,晚的到清末。所有的橋都是用當地的一種砂巖石雕砌而成,所用材料大的近十噸,小的也有一、兩噸重。按理說,明清時期遺留下來的石橋國內還是比較多的,沒什么值得驚奇,但這一地區的橋比較特別,主要體現在橋的橋墩兩端雕刻了大量巨型的石龍、石獅、石象和石麒麟等動物形象,以石龍的造型居多。因此,當地人把這些雕有龍形象的石橋統稱為“龍橋”。

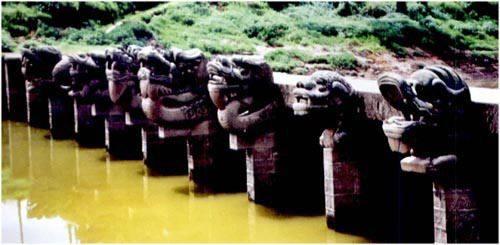

最有名的應該算“龍腦橋”(圖1),該橋建于明洪武年間,因河中有一天然龍形石和橋附近以前建有龍腦寺而得名。1986年第一次全國文物普查時“發現”,旋即列為國保單位。該橋為石板橋,由十二個橋墩組成(不含橋頭),其中的八個橋墩上,圓雕了龍、獅、象和麒麟等四種動物,個個體量巨大、雕工精美、氣勢恢宏、無一雷同,如此規模的古代石橋造型。在國內也屬少見。尤其是其中石龍的造型,體量最大,張目獰齒、隆鼻凸眼、曲頸臥云、臨于水上,雕刻細膩生動、手法嫻熟,整尊石雕的龍頭顯得厚重而威猛(圖2)。難怪有人把龍腦橋與河北的趙州橋、北京的盧溝橋相媲美,就是因為該橋有如此眾多而精美的龍頭石雕。

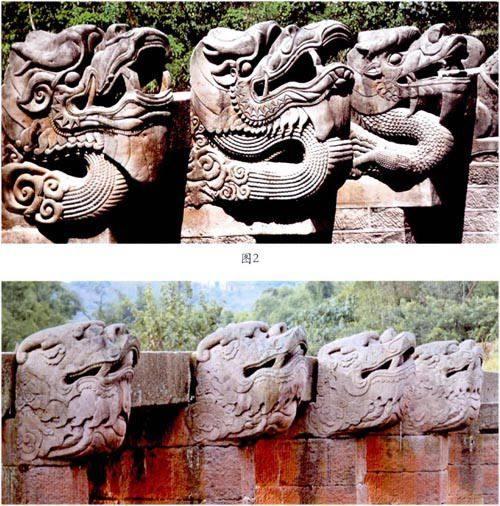

其他的龍橋各有特點,如建于明萬歷年間,清宣統時期又維修過的“順對大橋”(圖3),為11孔石板橋,其中在橋的中部四個橋墩上雕刻有龍頭及龍尾,四個龍的造型基本一致,只是在細部的花紋上略有不同,龍頭保存完好,雕工精湛,體現了明萬歷時期的典型藝術風格。在橋的正中石板梁側還陰刻有“龍藏蛟伏”文字及寶劍一把。

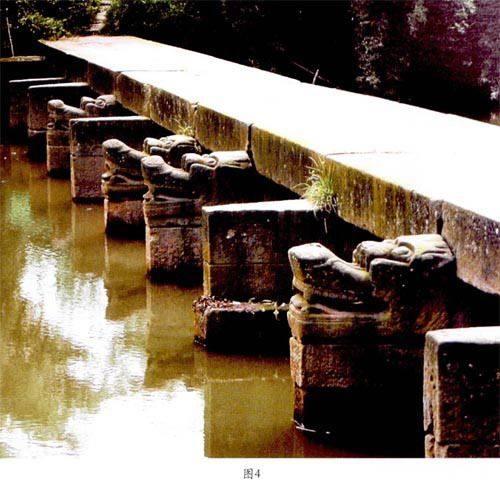

“永濟橋”(圖4)和“江安橋”(圖5)分別建于清康熙年間和清同治年間,橋墩上雕的龍頭很有特點,前者隆鼻突凸上翹,大嘴微張,顯得溫文爾雅;后者龍頭微抬,嘴咬合而唇翻翹,鼻梁成凸脊狀,并與額頭連成一體,顯得奇特怪異,與我們平常所見龍頭形象區別較大,但含蓄中透出威嚴之勢。這兩座橋上雕刻的龍頭都略顯溫順安靜,與另外一座叫“龍燈橋”(圖6)上的龍雕相比,其風格大相徑庭。龍燈橋的石龍,雄健而威猛,造型上,張口怒目,身軀彎曲成“S”狀,顯得動態十足,給人以隨時騰云駕霧而去的感覺。

其他還有“苦橋子橋”、“萬壽橋”、“龍洞橋”、“鴻雁橋”、“白鶴橋”等等,其上的石龍雕刻各有特色,不一而足,就不再——贅述了。

瀘縣這個地方為什么會出現如此多的龍雕石橋?這與瀘縣的歷史和文化是分不開的。瀘縣,至今有2200多年的歷史,在西漢時就設置了江陽郡,所以,瀘縣古時稱江陽。從當地出土的東漢時期石棺上,能看到雕刻有大量龍的形象(圖7)。而當地出土的宋代石刻,數量之龐大,雕刻之精美,內容之豐富。讓人目不暇接,仿佛是一幅宋代風俗畫卷。這些宋代石刻中,有各種造型式樣的龍,或矯健或威猛,或蟄伏或奔騰,在雕刻藝術的表現上,有高浮雕、淺浮雕,也有線刻的,但不論是哪一種,其藝術表現力都非常強,顯示出高超的石雕技術(圖8、圖9),是研究宋代社會、經濟、軍事、民俗、歷史和藝術的寶庫,不愧為“石雕之鄉”的稱呼。

有意思的是,當地民間還流行一種“龍舞”(圖10),其龍頭的造型與“龍腦橋”上的龍頭極其相似,只不過這個龍頭是彩繪的。這種龍舞,當地人稱為“雨壇彩龍”,在明清時期就已經很流行,主要是設壇舞龍,祈禱風調雨順、吉祥如意。龍舞的技法主要表現龍的性格和人文情感的傳達,講究的是人與龍的情感交融,表演時氣勢磅礴、神采飛揚,有“東方活龍”之稱。

除了上述這些人文景觀以外,該縣城不遠處有一座山,名叫“玉蟾山”,山巖石壁上雕鑿有四百余尊明代摩崖造像,其中,就有佛教傳說中的“九龍浴太子”等龍的形象。在自然景觀上,還有川南第一湖之稱的“玉龍湖”等等。由此可見,瀘縣這個地方,出現如此眾多的與龍有關的文物和文化。說明這里的龍文化是有其歷史淵源和群眾基礎的,而且這些龍的形象,大多都是用當地產的一種砂巖石雕刻而成,這種材料易獲取,好雕刻,是比較理想的建筑材料和雕刻用料。難怪瀘縣的龍文化延綿傳承上千年,享有“中國龍文化之鄉”的美譽,這與當地盛產這種石料有一定的關系。