開封地區的空心磚墓與空心畫像磚

王素君 王小秋

空心磚最早主要用作宮殿的臺階和踏步,戰國晚期位于關中地區的秦國最先開始使用空心磚來修建墓室。西漢時期空心磚墓在河南地區得到迅速發展,西漢晚期到東漢末年是畫像磚藝術的繁榮時期,但位于中原腹地的開封地區實心的畫像磚卻很少見,本文著重談談空心磚、空心磚墓和空心畫像磚。

空心磚

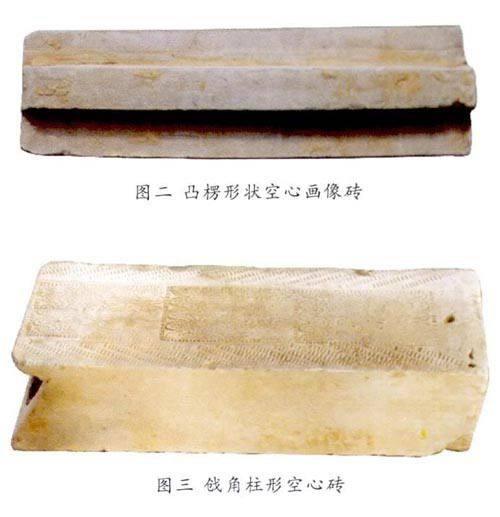

僅在尉氏縣收集到的空心磚就有多種形制,大多為100多cm乘以40cm再乘以16cm或18cm的長方形,也有少量邊長約40——50多cm、厚約20cm的正方形空心磚。此外還有邊長約20cm高約110——130多cm的柱形門楣、門柱空心磚(見圖一);有67cm×18cm×14cm一邊帶高2.5cm、寬6em的凸楞并與一端抹去3cm的空心磚(見圖二);還有一種戧角柱形空心磚,它底面28cm×18cm、其長面高67cm、短面高62cm,并斜向向內抹去4cm與長面斜向內抹面相交

(見圖三)。總之,可根據營造墓室所需制作長短、高低、薄厚及不同形狀的空心磚。

以尉氏縣于1985年在朝陽崗清理發掘的M6空心磚墓為例,根據不同用途就有20cm×16cm×77cm、20×16cm×102cm、40cm×16cm×102cm和40cm×16cm×77cm四種尺寸。外形基本相同,一端為長方形或方形孔,另一端是兩個圓形孔(見圖四、圖五)。20cm×16cm×77cm和20cm×16cm×102cm的均為素面,40cm×16cm×102cm和40cm×16cm×77cm的兩側寬面上均有方形(或菱形)幾何花卉圖案。

筆者經過仔細觀察殘損空心磚和磚上的方、圓孔以及痕跡發現,并結合當年實地參加制作磚瓦的體驗,認為空心磚的制作程序應該是這樣的:首先要擺好事先制作好的磚模;然后把和好的泥置入模內鋪好底層,置入內模;三是把泥填入內外模的空間內并打實,但須留一面不能填泥,長方形的空心磚一般都留在磚兩端的其中一端(見圖四);四是鋪好最上面的泥并用刮板刮平,再蓋上外模的上板;五是待涼至半干時撤去外模,在未填泥的那端相對面用刀挖出兩個或一個圓孔(見圖五),圓孔的直徑為5-9cm不等,但同一塊磚的孔大小是一樣的,這些孔的主要作用是為了便于搬動空心磚,所以還有的空心磚在相對一端的另一面上挖出半圓的孔(見圖六)。這時若為畫像磚,還要用模板拍打或壓印畫像;六是晾干后剔出內模,如圖六空心磚上所留長方形孔,就是為了便于剔出內模;七是裝窯燒制。

空心磚墓

仍以朝陽崗M6空心磚墓為例,其墓葬形制為豎穴直壁式土坑空心磚墓,墓壙南北長300cm,東西寬220cm,墓磚頂蓋距崗頂地表130cm。墓室南北向由空心磚砌成,南北長264cm,東西寬179cm,墓高116cm。墓頂由26塊空心磚砌成,其中20cm×16cm×77cm的13塊,20cm×16cm×102cm的13塊,另有14塊空心磚鋪底,其中20cm×16cm×102cm的1塊,20cm×16cm×77cm的1塊,40cm×16cm×102cm的6塊,40cm×16cm×77cm的6塊。南北兩端相同,都是由40cm×16cm×77cm的2塊和40cm×16cm×102cm的2塊空心磚上下對齊,橫臥砌成。東西兩壁均有4塊40cm×16cm×112cm的空心磚上下兩塊對齊,橫臥砌成(見圖七)。墓內有6塊40cm×16cm×44cm的空心磚,兩塊一組,上下對齊,間距48cm,成一線把墓室一分為二(見圖八),東室寬80cm,為停尸的主室,西室寬50cm,為隨葬器物儲藏室。

此外,在尉氏縣的一些地方還發現有較大型居室化的空心磚墓,這些墓有墓門、門柱和門楣,可惜這些墓葬都嚴重被破壞,很難采集到完整的信息,僅能從殘留的墓室和土坑壁上推測出大概的形制。這些墓室南北長約260多cm,東西寬約200多cm,高約130cm,墓磚形制和朝陽崗M6的基本相同,但其置有墓門,墓門由門、門楣、門柱三部分組成,從尉氏縣采集到的門楣和門柱上以及墓壙的印痕上看,均印有精美的畫像。

在尉氏地區發現的空心磚墓多以素面為主,只有少部分是空心畫像磚墓,有墓門的畫像磚墓為數更少。這與當時墓主人的經濟條件有關,在筆者參與清理發掘的空心磚墓葬中,就發現有不少墓葬使用燒得半生不熟的空心磚,甚至還有用土坯空心磚筑墓室的。

空心畫像磚

截止目前在開封地區發現的空心畫像磚多為使用拍印法制成的,其工藝是先刻好模板。然后,在已經脫出的半干磚坯上手持模板拍印(或打印)圖像,待干后裝窯燒成磚。在同一個磚面上往往根據不同用途,采用多種不同規格、不同內容的模板印H1復雜的圖像來組合畫面。同一磚面的四邊多用長條形的模板印H1裝飾紋樣邊框,邊框以內再配置不同內容的主紋圖像。一塊模板做為一個圖案單位,往往在同一磚面上連續拍印使用或同另一塊模板間隔使用,形成二方連續的圖案現像。使用拍印手法的隨意性較大,往往造成圖案錯亂,這種現象多出現于空心磚的大面卜(見圖九)。使用打印(或按印)就比較規整,所以在空心畫像磚的邊框上和門楣、門柱上多采用此法(見圖十)。

空心畫像磚畫像藝術欣賞

畫像磚猶如壁畫墓的壁畫一樣,主要用于裝飾墓室的壁面。它發揮的作用不外乎體現墓主人生前的富足、權勢、學識、英雄氣概和愛好,以及在到達冥冥世界后繼續享有富足的生活,擁有顯赫的權勢,具備淵博的學識和生前的愛好。但通過畫像磚畫面龐雜的題材、豐富的記錄卻反映出墓主人所處時代的生活萬象,好似那個時代的縮影。漢畫像磚畫面的繪畫藝術從中國藝術發展史的角度看,無疑是一座高峰。通過以下幾幅畫像磚的畫面拓片,讓我們來了解一下它的內容,共同欣賞其藝術魅力。

圖十一是一塊空心門柱畫像磚,它的長寬都是18cm,高114cm。底面素面,其余三面為畫像,正面除兩端柱頭外呈圓弧形,弧面有三道乳釘紋相間隔開的反s形曲線紋帶,門柱兩側為平面,兩道乳釘紋之間為同一模印的上印有“門亭長”三字的人物立像(見圖十二),人物莊重肅穆,抱持一戟,目視前方,一副盡職盡責的門衛形象(見圖十三),人像左側乳釘紋帶外是一條斜線紋帶。柱頭兩端正面上部為一條反s形曲線紋和一條凹槽紋,下部為兩條凹槽紋,中間夾一條反s形曲線紋。

圖十四是塊車馬出行朱雀鋪首銜環空心門楣磚,它的長寬都是18cm,高124cm。該磚下部距左端16em處至距右端20cm處出一長87cm、寬3cm、厚2.5cm帶抹頭的條磚沿。這塊門楣磚三面均是素面,唯有正面有畫像。其畫面上下均為斜線紋帶,中部有三組四樹環抱的朱雀鋪首銜環圖將整個畫面分做兩個半單元,其中兩個單元內嵌入的都是上部為猴趕虎、下部是車馬出行圖,而右邊半個單元是上下同為騎馬狩獵圖(見圖十四),南此可見工匠們在畫面布局上的隨意性(見圖十)。然觀其畫面內容卻非常豐富,首先映入眼簾的是三幅一模一樣的鋪首銜環圖,一頭須發怒張、爆眼圓睜、雙

耳直立的首面呈現在人們面前,加上它那彎曲上翹的胡須,給人一種既頑皮可愛又雄壯威猛的藝術感受。在首面上方有一只昂首挺胸、展翅欲飛的抽象鳳凰藝術形象,使整個畫面充滿了無限生機(見圖十五)。在兩幅鋪首銜環圖之間有一組圖,上部是猴趕虎;下部為車馬出行圖。我們先看看上部的猴趕虎圖(見圖十六),一頭碩大的張嘴咆嘯的猛虎,極不情愿的被一只小其很多的猴子趕著走,而這只猴子還時不時的手持樹條抽打著猛虎,這是多么生動有趣的畫面。再瞧下部的車馬出行圖(見圖十七),一位頭戴紗帽的官員,端坐在奔馳的軺車上剛剛駛過一座闕門,就被一位躬首彎腰的地方官員在一片擊鼓撞鐘聲中迎接住了,寥寥幾人卻生動的反映出古代官員出行的宏大場面。

圖十八是一塊40cm×16cm×102cm的殘缺了的空心畫像磚,就是因為它的精美畫像,筆者當年在清理現場小心翼翼地把它撿了回來。該畫像兩邊為斜線紋帶,向內上下均為菱形的雪花紋帶,再向內上部為車馬出行圖,下部為一戰爭場面的弒殺圖,而中間一組是菱形的乳釘紋帶,下部是倒垂的樹形紋帶。該車馬出行圖與¨楣上的不一樣,前輛車是帶著遮陽蓬的,而后輛車沒有,但都是一個車夫駕著狂奔的空車,好似急著去接什么人(見圖十九)。圖二十的征戰圖也非常有趣,前一人騎馬回首連發數箭射向后一人的坐馬,有一箭射中馬面,戰馬驚懼把主人掀翻在地,而后者迅速躍起,持矛迎戰。

結語

綜上所述,通過空心磚的制作工藝和空心磚在建筑墓室中所起的作用,可以得出以下結論:

一、空心磚的問世是人類最早的建筑預制構件,不難看出空心磚在漢代的建筑中所起的作用和當代建筑中所使用的水泥預制板、水泥預制空心磚得作用是一樣的,這使我們不得不由衷地感嘆我國漢代先民們的聰明才智。因此具有一定的科學價值。

二、由于空心畫像磚的體積較大,所以它比實心畫像磚的畫面大得多,這就給當時的工匠們提供了較大的創作平臺和藝術構思空間,畫面上那簡潔明了、抽象而又生動有趣的藝術形象幾乎可與近現代抽象派畫家的作品相媲美,應該說抽象畫的起源應在我國的西漢時期。這也體現了其具有很高的藝術價值。

三、空心畫像磚的畫像不僅具有較高的藝術價值,也有一定的歷史價值,如圖十六的《猴趕虎圖》不正是為佐證由猿進化到人學說的一個過程而提供的直觀歷史證據嗎?