李可染獨特的藝術風格探析

劉娜

李可染先生是活躍在上世紀中國畫壇上極具影響力的畫家之一,其最主要的藝術成就是在山水畫創作方面,在深刻地掌握中國畫精髓的基礎上又廣泛地融合西方繪畫的多種表現手法和造型方法,并把西方的繪畫因素和諧地與傳統中國畫的筆墨特點統一起來,形成了代表我國山水畫新體系的“李派山水”,推動了中國畫創作及理論的新發展。

“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”是李可染早年有心變革中國畫的座右銘,充分表明了李可染對中國畫藝術繼承與創新的態度。

“以最大的功力打進去”意思是用最大的力量對中國傳統山水畫進行學習研究與繼承。他曾在頤和園寫生時對他的學生談到:“中國畫應在傳統的基礎上發展,不學傳統者是傻瓜。”這足以看出李可染對傳統的重視。而對于如何“改造”,李可染先生曾在《談中國畫的改造》中提出了兩點要求。首先是必須挖掘已經堵塞了六七百年的創作源泉。“外師造化,中得心源”是自古以來中國畫創作的宗旨和精髓所在。師造化不只是重視自然,更是以自然為基礎,以生活為源泉,通過作者的理解和藝術加工,而表現到畫面上。這里的“造化”即是創作的源泉。李可染認為,元明清中國畫的致命缺點就是堵塞了這個創作的源泉,失去了作品的真實性……“深入生活”是改造中國畫的一個基本條件。只有深入生活才能產生為我們這個時代所需要的新的內容,根據這新的內容,才能產生新的形式。其次是必須批判地接受中國傳統繪畫遺產:一是應接受中國畫遺產的優良傳統,注重一些概括性的原則,即使那些永久性的真理,它可以隨著時代的發展而不斷發展,因此可以豐富提高我們的創作;二是應該拋棄那些枝枝節節的技法,因為這些枝節的技法是因一時的生活而引起,也會隨著生活的變化而轉化,失去其藝術的價值。

1986年,在《河山畫會》與青年畫家的談話中,李可染先生提到了中國畫的“創新”,他認為,創新在文化方面有兩個內涵:一個是繼承;一個是發展。不僅對傳統中最優秀的要吸收,而且對腐朽的、不符合今天要求的要揚棄,這也需要膽量,要創造符合時代精神的東西。這就是說不僅要“以最大的功力打進去”,而且也要“以最大的勇氣打出來。”正如李可染先生所刻的兩方印上的一樣,“可貴者膽,所要者魂”。

李可染經過半個多世紀的藝術探索,對中國繪畫有了不同的認識與感受。隨著1972年他所作的巨幅山水畫《漓江》的完成,終于確定了他成系統的、獨特的藝術語言與繪畫風格,標志著他山水畫已走向成熟,并真正實現了他向“金石派”的轉變。

李可染對于中國畫的創新是巨大的,主要體現在以下三個方面。

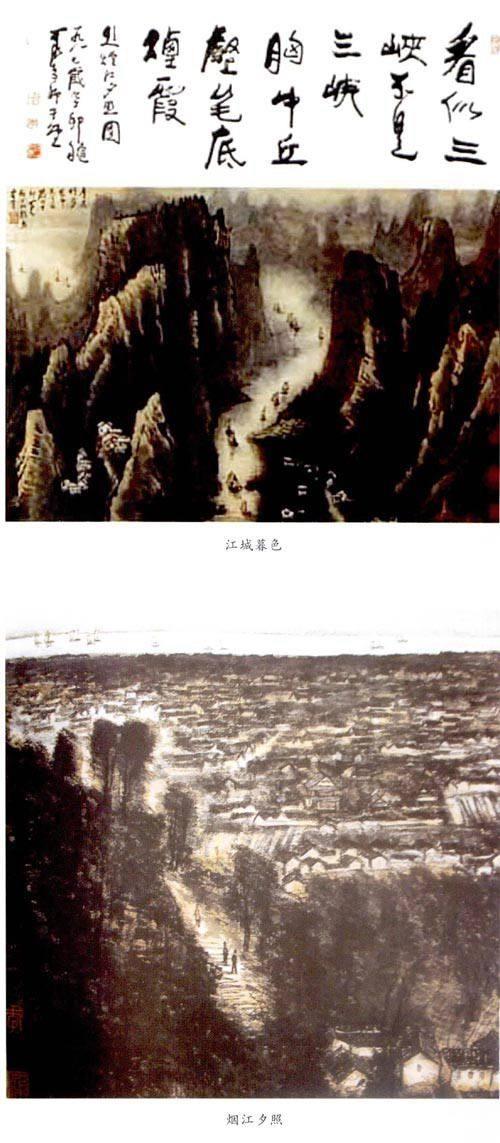

首先,李可染山水畫是飽滿式的構圖,這與傳統山水畫大片留白的構圖方式形成了鮮明的對比。如1956年所作的《江城暮色》,只在畫面的最上部留出了不能再少的一縷相比之下的白色,而這一點僅有的地方也并非空白,而是由淡墨描繪的江水、天空、帆船所組成的。畫面飽滿的構圖和黑與白的強烈對比,使畫面給人以強烈的視覺沖擊和震撼力。而這幅畫只是李可染在創新初期的繪畫作品。經過十幾年的探索,終于在1972年后,逐漸形成了自己更加成熟的構圖方法。如1987年所作的《煙江夕照》,就是李可染這種構圖方法的成熟代表。有意識地將西方現代主義立體派的“封閉構圖”用于解決傳統山水畫中局部之間支離破碎的問題。李可染大量的寫生也使得畫面的細節組成可以更加深入與豐富。從他1957年在寫生時的多幅速寫中可以看出,他在那時就已經開始嘗試如何將西方的這種構圖方式巧妙的與中國傳統山水畫融合在一起。

李可染的山水畫所具有的整體感不僅來自于他飽滿的構圖方式,同時也產生于畫面豐富的細節之間的緊密聯系所形成的一種強大的張力。他的畫從遠看去,是黑白灰的組合,而細細觀之,我們會看到,畫面的內容相當豐富,而且緊密地聯結在一起。就如吳冠中所說的那樣:“李可染的‘滿與‘擠是為了內涵的豐富與寬敞。他將觀眾的視線往畫里引,往畫境的深處引,不讓人們的視野游離于畫外或彷徨于畫的邊緣。”李可染在“師牛堂”談話中,也曾說道:“一幅畫怎樣才算好,我告訴你一個‘五字訣,很容易記:氣、含、筆、豐、大。”他在這里所提到的“氣”、“含”、“筆”,指的就是“氣韻”、“含蓄”、“筆墨”,而“豐”就是指畫面的豐富,要使畫面耐看。

其次,是對傳統中國畫造型的變革,將西方的造型方式與中國畫的筆墨線條進行了合理地融合。

李可染晚年,其山水畫中的線條吸取了漢代及北魏碑刻的書風。他在談論線條時有一段很明確的陳述,表明了他對于用線的追求及其線條特征。他曾說:(畫)線的最基本的原則是(要)畫得慢,(要在紙上)留得住,每一筆要送到底。線要一點一點地控制,控制到每一點。古人說:“積點成線”、“屋漏痕”(線條要像雨水在墻壁上慢慢地滲化留下來形成的線條),都是這個意思。只有這樣畫線,才能做到精微,完美地表現對象,在一條線里包含豐富的內容,否則只是粗略的表現。正如拉胡琴的要善于控制住鉤子,奏出的音樂才有豐富的內容和感情。聲樂家控制自己的聲音也是有一樣。中國畫家主要靠線條塑造形象,為了使每一筆都富有表現力,務求每一筆都要代表更多的東西,就必須善于控制住線。同時,還要注意每一筆和整體發生的聯系。在李可染晚年的繪畫中,我們可以看到每一條看似直線的線條,其局部都是由筆的左右搖擺,由無數彎曲的轉折用力形成的。李可染的線條偶然出現斷斷續續的狀態,首先是因為他的線條是由點組成的,其次,也由于在1973年后,他的右手顫抖越來越嚴重。這種線條的狀態是他力求控制住筆使線條不斷,而并非故意斷開線條。

李可染在采用“積點成線”的繪畫方式的同時,也吸收了西方立體派繪畫中對幾何形的運用。在李可染的成熟山水畫中,其山的形狀大多呈長方形,而又方中帶圓,雖然外形有弧線,但其基本結構依然是長方形的感覺,呈現出如范寬、李唐畫所呈現的陽剛之美。為了配合幾何形的輪廓,李可染在畫局部時,也多以平行橫向用筆。連同樹木的枝干也是成幾何形的構造。而這種繪畫方式的形成與他早期受到西方幾何主義繪畫的影響是分不開的。

再次,是繪畫題材的豐富。李可染繪畫創作的題材都是來自現實,來自大自然。他說:“藝術要向天向地,天是藝術理論,地是自己的實踐,要多畫才行。要看盡天下名畫,外國的名畫也要看,這樣我們得到啟示會更多,取景時會更寬,萬萬不要被古人的圈子限制住,這也不可畫,那也不可畫”。

在李可染的后半生,經半個世紀的革新探索,他先后10次到全國各地寫生。如1954年,李可染赴江南寫生。1956年李可染又進行了最關鍵一次長途寫生,重點景觀有奇險的蜀道、江城的朝霧、嘉定樂山大佛、夕照中的重慶山城、萬縣瀼渡橋,所到之處,他必觀察探索自然景物風雨陰晴朝夕變幻之奇,完成了數百幅山水寫生畫稿,

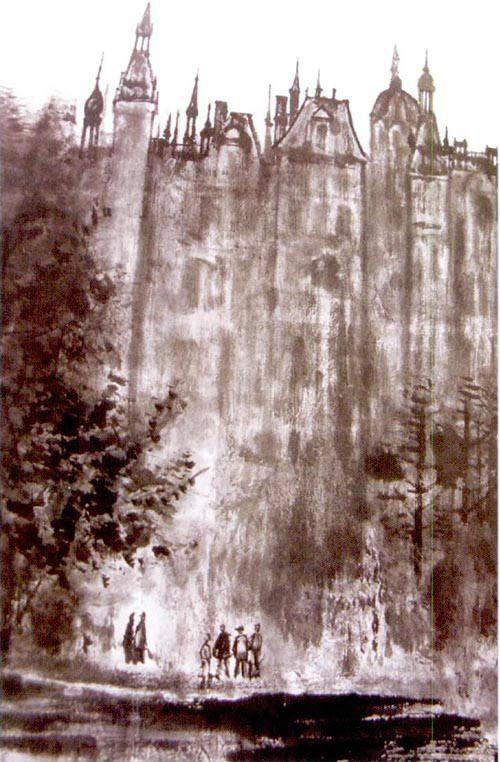

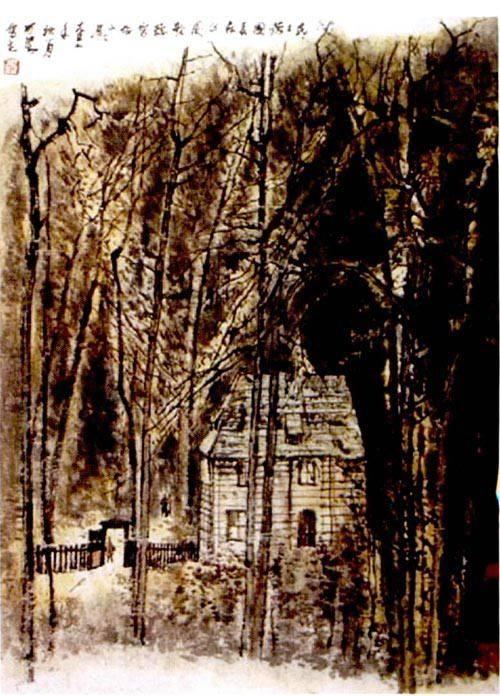

實踐著他“到生活中去、到祖國壯麗山河中去”的創作信仰。如《麥森教堂》、《歌德寫作小屋》、《家家都在畫屏中》、《農田景色》、《易北河邊的住宅》,以桂林為題材的繪畫就更多了。他的山水畫因具有濃郁的生活氣息和清新的筆墨意境而獨樹一幟,在國內外產生了重大影響。

李可染這種“到大自然中去”的創作方法,將現實中的山山水水與各種建筑移入了傳統的山水畫中,在李可染的影響下,使得當代山水畫創作的素材范圍得到了極大的拓展,不再局限于古代的舊山舊水舊房屋,使山水畫更加貼近生活,更易表達當代人的審美需求與愿望。

從以上幾個方面我們可以得出,李可染對中國山水畫的創新主要是在山水畫構圖、造型、素材方面的創新,同時他的創新是在繼承中國山水畫優良傳統的基礎上,將西方現代主義立體派的構圖巧妙地融合在中國山水畫中,在構圖、造型方面進行了一些改革,同時,李可染拋棄明清以來的山水畫創作脫離現實生活的創作方法,遵循著“師法造化”的藝術創作源泉。李可染深入生活,用近十年的時間和毅力,游覽并仔細觀察各地名山大川及其山石結構、色彩變化、完成了大量的速寫作品,從生活中挖掘創作素材。

美術家作為社會中的一員,必然會受到當時的社會思潮和藝術思潮的影響。當這種影響使一批藝術家的作品呈現出某種相似的特征時,就形成了所謂的流派,或者說流派意義上的風格。對于“李派山水”的形成,李可染先生的學生萬青力曾在《論李可染的藝術風格及其獨創的藝術技巧》一文中寫道:李可染是經過半個多世紀的探索,創造他個人的成系統的藝術表現語言的畫家,他的獨特的繪畫風格特征,是通過他獨創的繪畫語言表現出來的。歷史上開創流派的畫家,常常是那些創造了系統化的藝術語言的畫家。許多追隨者學習,重復以至完善他的語言,則形成了他的程式化。這也是李可染開創了“李派山水”造成許多追隨者的原因。李派山水的形成充分證明了李可染對中國畫發展的推動作用。同時李派山水成為了美術歷史發展過程中一個不可或缺的、承上啟下的環節。

當然,李可染作為一位現代中國畫里程碑式的人物。他對中國畫的發展所做出的貢獻是毋庸置疑的,但是,他也不能避免地存在著局限性。李可染一生都在對藝術進行不斷地探索,對藝術創作一直都強調科學的態度,在教學中也強調“千方百計設計”的要求。他形容自己作畫時“像進入了戰場,在槍林彈雨中”。但這種狀態與“解衣磅礴”是有距離的。李可染在七十歲以后,他肯定了“澄懷觀道”之論,說中國畫到一定境界必須“達到精神上的自由狀態”。李可染最終卻未能在認識和創作上充分完成這一轉化。這是一個歷史的遺憾,一個偉大創作者的遺憾。