“要留住手工藝,首先要留住農村”

盛湘潁

2011年11月29日,山東省文化產業重點項目推介會在北京舉行,現場簽約22個項目,投資總額839.83億元。推介會上,以農村手工藝領銜的山東農村文化產業成為業界關注的焦點。

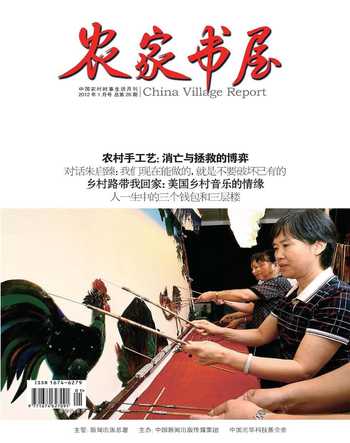

近年來,鄉土文化發達的山東省涌現出眾多的農村手工藝產業,如濰坊楊家埠的木版年畫、風箏制作,萊州草編,濟南龍山黑陶、桐楊木制品及菏澤的手工棉布、農民畫,臨沂柳編和中國結等。這些農村手藝產業在當地已經基本發展成型,充滿鄉土氣息的多種文藝創作活動在豐富著鄉間業余生活的同時,也為農戶帶來足以維持小康生活的經濟收入。

據濰坊楊家埠村委會統計,2009年,風箏藝人人均收入1.2萬元,普遍高于濰坊市農民7695元的人均收入。風箏產業不僅帶動本村從業藝人致富,還帶動周邊20多個村落200余名農民從業,包括季節性生產的藝人和常年生產、專職經營的藝人等。

發展農村文化產業具有就地取材、能耗低、污染少、附加值高等特點,具有較高的經濟和社會價值。如今,山東臨沂擁有經銷公司679家,帶動農民15萬人,收入近10億元;巨野有4個工筆畫專業鎮、20個專業村、322個專業戶、40多家農民書畫協會,2007年工筆畫總產值4500萬元;曹縣現有各類桐楊木工藝產品經銷公司5500余家,85%的農戶、90%以上的農村勞動力在從事桐楊木工藝產業及其相關服務業。

山東工藝美術學院院長潘魯生教授歷時5年,就37項農村手藝項目對全國58個縣市、137個鄉鎮、285個生產專業村的調研指出,眾多手工藝專業村、專業鎮、專業縣逐步成長起來,呈現出規模化的態勢,帶動著農村手工文化產業這一具有中國特色的經濟生產方式迅猛發展。

2011年1月9日至18日,在北京舉辦的《手藝農村——山東農村文化產業調研成果展》現場,4000余件農民巧手制作、用料天然的手工制品,吸引了大批觀眾的目光。對此,山東省委書記姜異康表示,開展“手藝農村”調研和展覽活動,對于加強文化遺產保護、繁榮發展農村文化、促進農民增收有著重要意義。山東傳統文化資源積淀豐厚,民間文化藝術源遠流長,農村手工藝特色鮮明,發展農村文化事業和文化產業空間廣闊、潛力巨大。

作為傳統手工藝大省,近年來山東積極出臺扶持政策,2010年6月開始實施的《山東省傳統工藝美術保護辦法》,使得一度冷落在民間的傳統手工藝有了傳承和發展的法律依據。章丘龍山縣黑陶藝術大師劉德功說:“省里重視了,工藝美術這一塊有人管了,干得有奔頭了。”

在離昆明市區15公里的哈馬者村,群山中有個獨特的農家院落,幾尊龐大的大象雕塑幾乎占據了整個院子,雕刻機、印染機等民間工藝制作設備及剩余材料、油漆桶等堆滿幾個操作間。這里是昆明市盤龍區文化創意產業辦公室為民間工藝家建立的創作培訓基地——“合虛民族文化傳習館”。

由于大部分工藝品經濟價值不高,當地很多年輕人選擇外出務工。為了讓民間傳統技藝免于消亡,云南一批民間藝人在昆明市盤龍區政府的幫助下,成立了傳習館,他們開班收徒,對社區居民、民間工藝愛好者、失地村民、下崗工人、中小學生進行培訓,迄今已培訓6000多人次。以“公司+藝術家+農戶”模式運作的傳習館,既保護、傳承非物質文化遺產,也帶動農民增收致富,培養傳承人。為了能“自我造血”,傳習館在附近村寨建立了兩個工藝美術生產基地,其中土陶、滇派風箏、烙畫、木刻、木雕等工作室負責研發和生產。盤龍區還在昆明繁華的錢王街設置了20多個項目,中小學生可以前往學習。在當地的園博花鳥市場,盤龍區為藝人聯系提供了免費展位,為每位藝人“起名字”,做招牌,通過宣傳擴大市場。

“發展民間藝術產業,其中心目的是引導農民致富,促進農村發展。民間文化本身就是農業綜合生產力一個重要組成部分。要使農村社會得到全面發展,使農民在物質生活水平提高的同時,精神生活也得到提高,民間文化的產業化方向應該說是一條有效之路。”中國工藝美術學會民間工藝美術委員會副主任、“一級民間美術家”王濱說。

農村手工藝的產業化意義深遠,但在實踐過程中依然存在諸多問題。潘魯生教授調研發現,由于農村手工藝以“貼牌”、“代工”為主,加上農戶處于產業鏈末端,且產品大多面向批發市場,利潤空間小,農戶的收入普遍偏低:一件柳編的手工費從1.3元至3元不等;中國結穗子的手工費從2000年的0.6元/個降至2008年的0.035元/個;高密毛絨玩具產業2007年農戶月收入從500元到2000元不等,而中間人月平均收入卻達近萬元……

“作為生產主體的農民收益相對較低,就不可能保證產業發展的持續、穩定與健康,也不利于農村手工文化產業走上規模化的發展道路。”潘魯生建議成立農村手工文化產業合作經濟組織,改變農民獨立面對現代市場的弱勢地位,并發放小額貸款等,讓農民獲得更多的實惠和方便,改變中間人拿利過多的現狀。

柳編的裝飾屏風、儲物柜、現代座椅、寵物籃,桐楊木的便簽盒、紙巾盒、鐘表、CD架,土布披肩,現代版的掐絲琺瑯彩年畫……在《手藝農村——山東農村文化產業調研成果展》展覽上,這些由山東工藝美術學院師生參與設計的手工藝品,無一不是傳統手工元素與現代生活理念融合的結果,許多觀眾為之驚嘆不已:土布不土!

“手工藝并沒有落伍,并沒有被歷史所拋棄,它通過新的轉型,又進入了我們現在的生活!”山東工藝美術學院院長潘魯生說,“傳統手工藝應該和現代創意設計相結合,才能建立起傳統與當代的內在聯系,形成手工藝在現代生活中新的表達和應用。也只有加強原創性設計和區域品牌即原產地品牌的打造,帶動并激勵農民的創造力,才能扭轉‘貼牌、‘代工的現狀。”

潘魯生表示,農村手工藝是以農民為創作主體、以農村自然與文化資源為基礎、發掘農民手工創造力的造物活動,在現代化的產業機制建構下,可以成為最具中國特色的文化產業的組成部分。他說,農村是一個民族、國家社會文化資源與自然資源最大的承載體系,擁有豐富的民族民間文化生態。傳統手工藝是民間文化的代表,是沒有斷裂的文化之根,這個根不能輕易丟棄。

中國農業大學農民問題研究所所長朱啟臻提出,要留住手工藝,首先要留住農村,然后留住農村有價值的東西。鄉村的手工藝承載了民族文化和社會的價值觀念,在從事手工藝的制作過程當中,對人的情操的陶冶,對心理的治療,還有很多價值。其次,要保護的民間藝術和手工藝一定是有價值,它應該是生活方式的一部分。

近年來為挽救天津的老建筑和鄉土文化不遺余力的作家馮驥才也一直在強調:中國正在經歷從農耕文明到現代工業文明的轉型,農耕文明架構下原有的一切文化都在迅速地瓦解、消失、渙散、泯滅。農耕文明里沉潛著的許多東西,未及清點就已永遠消逝,是一種“非正常的死亡”。

許多農村手工藝“因人而存”,由于是獨門絕技、口授身傳,往往隨著民間藝人的離世而消亡。“民間傳統工藝后繼無人,許多非遺傳承人艱難度日,一些掌握絕活的民間藝人年事已高卻后繼乏人,甚至‘人死藝亡,很多民間藝術就此失傳。”云南少數民族刺繡傳承代表人、苗族刺繡民間手工藝大師廖力耕說。

此前,廖力耕到民族地區采風時發現很多精美的刺繡作品都是上輩人的手藝,當地年輕人幾乎不會刺繡,許多傳統針法失傳。為搶救民族刺繡針法,廖力耕走村串寨學習針法技能、圖案特征、色彩運用、文化內涵等,掌握了30余種針法,學會之后還到易門、石林等縣的村寨,教婦女刺繡。

2011年12月25日,由文化部委托中國藝術研究院承擔建設的“中國非物質文化遺產數字化保護工程”項目一期工程通過驗收并予以展示,建設成果涵蓋三方面內容:一是非物質文化遺產項目資源數據庫開發應用,二是秦腔、高密撲灰年畫、徽派傳統民居營造技藝3個國家級非遺名錄試點項目的數字化資源采集及專題展示,三是傳統美術、傳統戲劇、傳統技藝三大門類的數字化標準規范草案制定。其中,包含3項基礎類標準和4項業務類標準及工作規范在內的工程數字化標準規范初步制定。

“保護民間藝術這一中國根文化,將其提高到相應的高度,非物質文化遺產和文化創意產業就承擔了這一責任。非物質文化遺產重在保護、整理、挖掘特色民間藝術,為后人留下寶貴的民間藝術資源和財富。而文化創意產業重在創新,但前提是要保證它原有的特色。”王濱說。

不過,傳統手工藝發展到現代,它強調的是個性、獨特性和差異性,而產業化首先強調的是規模,是集群效應,這兩個方面從本質上來講是相悖的。民間工藝是在生活中產生的,但現在生活方式已經發生了極大的改變。“假如不加分析地去提倡這樣的產業化,這可能會帶來很不好的效果,因為生產的產品可能沒有出路。” 南京大學歷史系教授徐藝乙不無憂慮地說。

對此,國家現在對非物質文化遺產采取了生產性保護的方式,把非物質文化遺產納入公共文化保護體系,即從原料生產到技藝流程整個的程序,包括藝人的表演過程,它都作為一個公共文化產品被納入政府的采購。