華為云“算計”

劉琪

危機感讓華為不得不“算計”云,但它真正需要“算計”的卻是如何對抗自己。

上個月26日,任正非寫了一篇內(nèi)部文章——《一江春水向東流》。在文中,他這樣形容自己,“我知識的底蘊不夠,也并不夠聰明。”這個不夠聰明的人,1996年曾找來專家制定了《華為基本法》,還給自己下了一個“套”:“我們將永不進入信息服務業(yè)。”

但華為在2003年接受了IBM一系列的內(nèi)部管理咨詢以后,其觸角早已延伸至軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務和企業(yè)網(wǎng)領域,只是多年來它一直將身形隱藏在運營商背后。或許又像任正非說的另一句話,“我人生中并沒有合適的管理經(jīng)歷……不可能有產(chǎn)生出有效文件的素質(zhì),左了改,右了又改過來,反復烙餅。”

這兩年,這個不夠聰明的人,又“改”了,他有了新的“算計”,那就是云。記得他在華為首屆云計算大會上如此公開宣稱,“信息網(wǎng)絡的未來其實就簡單化到兩個東西,一個是管道,一個是云。”并向全體華為人立下了一紙軍令狀:我們(華為)在云平臺上要在不太長的時間里趕上、超越思科,在云業(yè)務上我們要追趕谷歌。

最近,華為對云似乎顯得更加篤定。華為公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總裁余波在微博中寫下這樣的字句:“華為在移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算時代一定不會缺席,如果華為在互聯(lián)網(wǎng)的前十幾年只是個旁觀者的話,那么現(xiàn)在就是互聯(lián)網(wǎng)奧林匹克競技場的運動員。”

2011年以來,包括華為企業(yè)業(yè)務總裁徐文偉、首席營銷官余承東、高級副總裁丁耘、副總裁李昌竹等高管的微博全部實名,這是華為打破圍墻意外的一道有趣的風景,而“云計算”成為了他們談論最多的關鍵詞。

任正非在“算計”云,整個華為都在“算計”云。

激活華為

華為正在進行劇烈的“云再造”運動。它完成了新的擴張拼圖,將架構(gòu)調(diào)整為運營商、企業(yè)業(yè)務、終端及其他等4大業(yè)務BG(大群);去年10月底,華為成立獨立的IT產(chǎn)品線,由華為董事會直接投資,隱藏在四大業(yè)務BG背后,為其提供技術(shù)和平臺支持,并由BG部門將產(chǎn)品和解決方案銷售出去,如此形成一個正向循環(huán);同時,華為也大舉從外部招募頂尖云計算人才,例如IBM公司原大中華區(qū)云計算總經(jīng)理朱近之、世紀互聯(lián)云快線原CTO蔣建平等,均已加盟華為。

終端業(yè)務也加速向云靠攏,首款“云手機”Vision已經(jīng)面世;近期,又以5.3億元的高價回購了華為賽門鐵克科技有限公司(網(wǎng)絡安全和存儲解決方案提供商)49%的股權(quán)……

無數(shù)的投資人多年來都在追尋一個問題:下一個微軟與Google在哪里?不出意料的話,云計算領域是最有可能的催生地,華為自然不會忽視如此重要的機會。但這不足以解釋為何華為要急進云中,云計算對于華為還有兩個重要的意義:一是危機感,一是入口。

危機感在2011年第一季度就已經(jīng)顯露。一份總裁辦統(tǒng)發(fā)的郵件顯示,華為一季度PSST(研發(fā)及解決方案)運營商業(yè)務銷售收入同比下降1%,訂貨增長僅為1%,收入嚴重低于預期目標。當然,這不是華為一家的難題,中興通訊同樣也在放緩腳步。

正是“危機感”文化讓華為在運營商市場中生存下來,由土狼變成了獅子,即華為已經(jīng)進行了多業(yè)務擴張。它正在推進由CT(通信技術(shù))向ICT(信息技術(shù)與通信技術(shù)融合而成的新技術(shù))融合市場的轉(zhuǎn)型,但這種靜悄悄的方式一直面臨一個問題:華為各個產(chǎn)品線部門多年來善于單打獨斗,盡管每進入一個領域,它都會讓競爭對手膽寒——思科視其為最有威脅的競爭對手,手機制造商們也不再小覷華為龐大的出貨量。

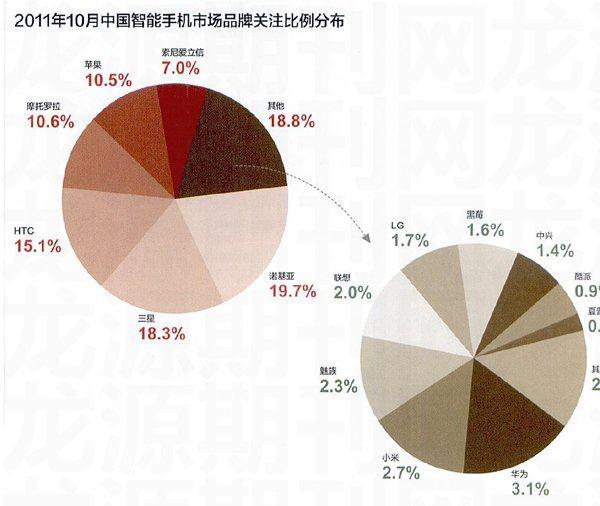

最近的一則消息稱,蘋果在中國智能手機市場首度出現(xiàn)下滑,超越它的竟是華為。在消費終端領域,華為2011年收入預計超80億美元,未來3~5年,華為提出要達到100億~150億美元,進入全球前三。我們毫不懷疑,華為在特定領域內(nèi)的狼性掠奪。但唯一的遺憾是,在華為所有業(yè)務層面之上并沒有形成合力。比如那些分散在全球各地的手機終端,如何被激活?在無限互聯(lián)的時代,終端的處理能力已不那么重要,但如果沒有互聯(lián),一切終端都是死的。

此時,云計算就成為激活華為綜合實力的首選,也就是進入新領地的入口。它的落地與普及首先最需要的是巨型的云數(shù)據(jù)中心和高速光纖網(wǎng)絡的建設,這就好比大型發(fā)電廠與集中式的輸電網(wǎng)促進了電的普及。看一下華為目前的產(chǎn)品線,從服務器、存儲、路由器、企業(yè)級通信產(chǎn)品,到手機和平板,即華為所稱的“云、管、端”體系,恰恰滿足了云計算普及迫切需要的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡和終端這三大潛力領域。

“實際上,最值得關注的是華為的云究竟要賣什么,通過什么來賺錢?”一位業(yè)內(nèi)人士稱,華為的云首先會從兜售自己的硬件起步。不過,華為副總裁、IT產(chǎn)品線CTO李三琦更愿意稱之為“融合后的硬件”,因為其中內(nèi)嵌了華為多年服務運營商數(shù)據(jù)中心的軟件和服務能力。

華為已經(jīng)將云計算作為了企業(yè)業(yè)務架構(gòu)的基礎。華為的心態(tài)已經(jīng)完全不同,用任正非的話來說,“我們以前靠著西方公司領路,現(xiàn)在我們也要參與領路了。”華為的目標變了。2010年華為在運營商市場已經(jīng)做到了280.6美元,與愛立信的308億美元相差無幾,登上第一的寶座只是時間問題。華為CMO余承東稱“這個市場能夠做到400億美元就已經(jīng)到頂了。”但華為“下一個10年”營收目標是“千億美元”。就像任正非所說,現(xiàn)在華為考慮的是,如何追趕谷歌的問題。

分析一下全球科技界營收能夠進入“千億美元俱樂部”的大佬們——無論是英特爾、微軟、IBM,還是思科與Google,共性在于都善于借勢IT發(fā)展浪潮:英特爾與微軟以牢固的聯(lián)盟扼住了PC時代的脈搏,思科與Google隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起而水漲船高,IBM則牢牢占據(jù)著企業(yè)級融合IT市場的技術(shù)走向。華為則希望抓住“云”的機會,激活華為。

華為在封閉的電信設備市場所培育的成功基因,多數(shù)都帶有“你死我活”、“剩者為王”的烙印,簡單一點說“你多做一個合同,別人就少做一個”。但是在企業(yè)級業(yè)務以及云計算市場,華為所要面對的不再是幾百家的電信運營商,而是數(shù)以億萬計的企業(yè)和消費個人,同時,目前還沒有人能在講究開放合作的云計算市場做“通吃”者。市場變了,生存法則也不同了,華為真的可以繼續(xù)復制自己的成功嗎?

對抗華為

相比很多只是用云簡單自我包裝一下的企業(yè),華為在云計算上顯然要動真格的,它的風格是“不惜投入”,甚至稱“不設上限”,其狼性基因依然強悍無比。“云計算對華為而言,當然是巨大的事情,華為從不玩虛的。”一位華為內(nèi)部人士稱。

據(jù)李三琦透露,華為目前現(xiàn)金流為40多億美元,云計算投入可能動用其中的1/3,對人手需求沒有刻意限制,公司管理層全力支持。目前,華為稱自己在云計算領域已經(jīng)儲備了6000人的團隊,2012年將大舉擴張至1萬人。華為企業(yè)業(yè)務營銷部總裁何達炳也稱,目前華為在云計算領域處在“戰(zhàn)略投入期”,短期內(nèi)不會考核產(chǎn)出,他甚至拿出華為無線部門做類比,華為無線部門投入了4~5年才賺錢,按照公司的績效無法拿到獎金,都是部門先從公司借錢發(fā)獎金。

這就是任正非所創(chuàng)立的“壓強原則”:“在成功關鍵因素和選定的戰(zhàn)略生長點上,以超過主要競爭對手的強度配置資源,要么不做,要做,就極大地集中人力、物力和財力,實現(xiàn)重點突破。”

“華為不是上市公司,在它看好的戰(zhàn)略方向上可以保持數(shù)年虧損,而采用持續(xù)大手筆投入的方式占領制高點。而華為的競爭對手都是上市公司,在預算上受到較大的制約。”《華為研發(fā)》一書作者張利華稱,華為不設上限的大投入會對競爭對手造成較大威脅。

一個隱藏的風險在于,華為近5年的資產(chǎn)負債率均比較高,因其不是上市公司,其所披露的數(shù)據(jù)大致維持在60%以上,略低于國際通行的70%警戒線。在云計算上的大舉投入若3~5年內(nèi)無法賺錢足夠回報,會帶來一定風險。

此外,華為不按章法出牌的風格以及摧毀性的價格戰(zhàn),可以讓諾西、阿朗等對手岌岌可危,愛立信也是風雨飄搖,但進入更為龐大的企業(yè)級和消費電子市場,研發(fā)模式、渠道策略、服務體系、合作方式等各方面,卻要遵循不同的競爭法則。這意味著華為最大的敵人實際上就是自己。華為高級副總裁丁耘就曾表示,“華為走向ICT最大的挑戰(zhàn)也許不是技術(shù)和產(chǎn)品,而是我們這些曾經(jīng)‘成功的腦袋”。

更為嚴峻的挑戰(zhàn),在于華為如何構(gòu)建基于云的合作平臺,并將其維護好,以催生出一個健康的云生態(tài)系統(tǒng)。此時,華為多年來留給外界的印象就成為了一種亟待打破的桎梏。任正非曾用了三個詞匯在闡釋華為的形象——孤獨的農(nóng)民、唐·吉可德和黑寡婦,這種自我封閉的生存術(shù)使得華為可以在電信設備這個異常封閉的市場中攻城拔寨,但在開放合作的云計算市場中很難行得通。

任正非稱,(華為要)多栽花少栽刺,多些朋友,少些“敵人”。團結(jié)越來越多的人一起做事,實現(xiàn)共贏,而不是一家獨秀。

有業(yè)內(nèi)人士稱,Google和Facebook才是最有可能借云計算進入千億俱樂部的巨頭,其共性在于它們是平臺公司:Google的云解除了IT產(chǎn)業(yè)鏈條對于WinTel的依賴性,其免費模式可以迅速聚攏大批的上下游合作伙伴;Facebook是一個免費而開放的開放平臺,有上百萬的工程師就在為其制造應用程序,有上億的用戶在使用這些基于互聯(lián)網(wǎng)的云端應用。

因此,華為的云平臺除了自身基于云架構(gòu),還迫切需要吸引到足夠的合作伙伴,尤其是行業(yè)內(nèi)的互補性企業(yè),然后以提供整體解決方案的方式進行市場拓疆。在華為目前大力推進的云項目中,它攜手了上海市閘北醫(yī)院部署“健康云”、與中國聯(lián)通的10個省市分公司部署桌面云、與中國電信在南方落地云計算、與鄭州高新區(qū)簽署云存儲服務等,大多還是借助電信、政府、教育等行業(yè)資源,用李三琦的話來說這是“互補性的戰(zhàn)略性的合作”。

華為云計算數(shù)據(jù)中心部長Ron Raffensperger也稱,華為正試圖建立一個雙贏的生態(tài)系統(tǒng),但挑戰(zhàn)在于“合作雖然越來越多,但競爭卻一點兒沒有減少”。在對抗自己的這條路上,華為才剛剛起步。

- IT經(jīng)理世界的其它文章

- 租、尋租、企業(yè)家

- 歐元區(qū)第一銀行家

- 酒店控

- 會寫詩的馬鈴薯

- 管理前沿

- 可口可樂:瓶子的奧妙