歐盟銀行監管改革及其對中東歐國家的影響

楊友孫

摘 要:2008年世界金融危機爆發之后,歐盟對其金融監管機制進行了全面改革,其中以(跨國)銀行監管機制的改革為重點。歐盟對銀行監管機制的改革,將促使歐盟銀行業一體化,對中東歐監管制度升級、融入歐盟也有一定促進作用。但改革也很可能對中東歐國家形成新的巨大挑戰,在一段時期內,中東歐銀行業乃至整個經濟的走向不容樂觀。

關鍵詞:歐盟;銀行監管;改革;中東歐國家;影響

中圖分類號:F831.1文獻標識碼:A文章編號:1006-3544(2012)01-0012-07

一、導言

隨著歐盟銀行市場的一體化趨勢不斷深入,歐盟金融業出現了一種類似于羅伯特·蒙代爾(Robert A. Mundell) 所提出的金融“三元悖論”的典型狀態:金融一體化、 金融穩定與各成員國的金融監管三者之間出現了難以同時協調發展, 甚至相互矛盾的現象。 [1] 這種現象在歐盟銀行業一體化、銀行業的穩定和銀行的有效監管方面表現得尤其明顯, 即如果要促進歐盟銀行業的一體化, 就將加大歐盟銀行業的潛在風險,也使歐盟成員國的監管變得更加蒼白無力;如果要加強各國監管,就將減緩銀行業一體化的速度,將有可能促進或降低金融穩定;如果以金融穩定為主,則一方面需要強力減緩一體化的速度,另一方面,需要實現歐盟成員國監管制度一體化。斯馬克(Schoenmaker)進一步指出,歐盟的金融穩定、金融一體化和歐盟成員國的金融主權三者已經構成了“金融的不可能三角”。[2] 金融危機反映了歐盟銀行監管尤其系統性危機狀態下審慎監管中存在巨大問題,對于跨國銀行來說,問題更為嚴重。三者中最多能同時實現兩個目標。2009年的《德拉魯西埃報告》 ① 也注意到這種現象的存在, 并指出,“金融的不可能三角” 在2008年以來的金融危機中得到充分體現。

在金融穩定需要維持, 而一體化進程又不能逆轉的情況下,在這三難中,惟一能動刀的就只剩下歐盟各成員國對金融業的監管制度了。在歐盟內部,過去雖然也意識到這個問題,但要做出改變十分困難。

2008年,由美國次貸危機為肇始,引發了世界性的金融危機,在這次金融危機中,歐盟銀行業成為遭受損失最大的領域之一。富通銀行(Fortis bank)、德克夏銀行(Dexia Group)、考普森銀行(Kaupthing)等歐洲銀行業巨亨都遭遇了失敗和改組。

金融危機暴露了歐盟金融制度的眾多缺陷,從銀行監管的角度看,主要包括:歐盟成員國缺乏信息交流和共享機制; 歐盟監管機構缺乏, 監管技術落后;各成員國監管制度存在較大差異,東道國參與太少;只關注微觀審慎監管,缺乏宏觀審慎監管;監管部門普遍缺乏有力的制裁權。其中,危機管理機制的缺乏、 歐盟銀行業一體化與監管的割裂化成為導致危機不斷升級的重要原因。

近幾年來,為了解決危機,歐盟對金融監管制度進行了廣泛而深入的改革, 其中對跨國銀行監管制度改革是這次改革中的核心環節。 改革的中心思想是, 將過去主要靠成員國來維護金融穩定轉變為主要通過歐盟層次的制度統一及協調來維護歐盟金融穩定。 ①

二、 危機前歐盟銀行監管制度與東歐的困境

危機之前, 歐盟已經建立了較為完整的銀行監管制度,有學者將其主要原則歸納為5個方面:(1)協調原則, 指通過歐盟銀行指令對各成員國銀行監管制度的重要方面進行最低限度的協調。(2)相互承認原則, 指各成員國必須相互承認對方現行銀行法規的效力。(3)母國控制原則,指歐盟內任何一銀行及其分支機構, 應該受其母國監管當局的排他性控制和監管。該條和相互承認原則結合在一起,使銀行的東道國必須承認母國監管當局的監管模式和方法,同時也要承認母國銀行的監管法律, 盡管該法律可能與東道國銀行法律相沖突。(4)單一許可原則,是指凡在歐盟一成員國內獲得許可的信用機構, 有權在其他成員國內自由設立分行并提供經許可的服務,而無須取得東道國的另外許可或授權。(5)互惠待遇原則, 是指當歐盟與第三國處理銀行業務關系時,只有第三國給予歐盟國民以優惠待遇的條件下, 才給予該第三國國民以相當優惠待遇。 [3]

母國控制原則,或說母國并表監管原則,是其中最為核心的原則; 相互承認原則實際上主要是要求東道國承認母國的監管制度和監管模式; 單一許可原則則要求東道國承認母國許可的有效性; 協調原則雖然要根據歐盟銀行業的整體利益, 對母國和東道國進行協調,但由于母國在銀行監管中的強勢,事實上更多的是要求東道國向母國靠攏。

從《1983年指令》開始到2008年金融危機之前,歐盟銀行制度的一條主線就是母國并表監管制度的不斷加強。如果《1983年指令》、1989年的《第二銀行指令》是歐盟并表監管制度的萌芽階段,那么1992年歐盟出臺《并表監管指令》 [4] 則是歐盟并表監管制度正式形成的階段, 該指令也是歐盟并表監管制度的核心指令。其后,隨著歐盟一體化的加速,歐盟對母國并表監管的權力又有所加強,逐漸形成了“強勢母國并表監管”模式。

“強勢母國并表監管”的特點就是母國權力過大,東道國只享有少部分“權利”,而喪失了監管“權力”。母國負責銀行的審慎監管、資本充足、償付能力、日常監管等,東道國只保留與銀行監管有關的貨幣政策及在銀行出現問題時提供流動性支持。例如在母行、分行及子行監管職責劃分方面,就體現了強勢母國“權力”。

母行、分行、代理處等銀行機構,完全屬于母國并表監管的范圍。 母國一旦給予了某個信用機構執照或許可, 則其可以在歐共體范圍內自由設立分行及提供所規定的服務。 ② 東道國只保留一些輔助權利或次級權利:在分行流動性方面,東道國配合母國承擔監管責任; 東道國監管當局可以要求分行呈交其經營情況的報告;保留國內貨幣政策的權利,但不能損害母國單一許可原則; 如果信用機構的分支機構的某種經營活動違反了東道國的國內法——該國內法必須與歐共體的銀行法或金融法不相沖突,東道國的銀行監管機構可以要求該分公司終止某項經營活動。

銀行子行由于是獨立法人, 需要從東道國重新獲得從業許可,因此從法理上講,東道國是其主要監管責任方。 ③ 雖然《并表監管指令》第3條第8款規定,給予銀行子行營業許可的國家負責對該子行實施單獨監管,但第9款又指出,子行東道國可以和母國簽署雙邊協議,將子行監管責任委托給母國。2000年的《信用機構設立及其業務經營指令》 ④ 及2006年的《信用機構設立及業務經營指令》 ⑤ 對母國權力都有所擴大。例如兩指令均指出,當多個信用機構處于同一管理層之下, 則多個信用機構——不論其是子公司還是分公司,都可以實施并表監管。這使母公司可以將其并表監管延伸到由其子行或者分行所控股或投資的“旁系公司”,而不僅僅局限于“直系公司”,大大擴展了母國的權力。

由于東西歐銀行業發展的巨大差異及中東歐國家積極爭取“入盟”,導致從上世紀90年代后期開始,老歐盟(15國)大量跨國銀行開始大舉進入中東歐國家, 使外資銀行資產和市場份額都超過了中東歐國家銀行業總資產和市場份額的一半, 有的甚至高達90%以上。 ① 這些投資中東歐國家的跨國銀行絕大多數來自奧地利、意大利、比利時、法國、德國等老歐盟成員國,其中,奧地利銀行的優勢在中東歐表現得尤其明顯——占18%左右, 而且在2004年之后幾年里又迅速上升,到2007年底時,奧地利銀行占中東歐國家市場份額的23%。 [5]

歐盟銀行業這種“二元結構”和強勢母國并表監管模式結合在一起,對中東歐產生了眾多不利影響:(1) 西歐較為發達的老成員國主要作為銀行市場的“監管者”而存在,中東歐國家主要作為“被監管者”而存在。這就剝奪了中東歐國家的銀行監管主權,固化了歐盟經濟層面的“二元結構”,從根本上阻礙了中東歐國家的追趕速度和融入速度。 由于中東歐國家銀行監管制度才剛剛建立,還很不完善,銀行監管專業人才非常缺乏等因素,根據歐盟銀行制度,東道國可以將子行監管責任委托給母行, 結果導致大量中東歐國家的子行都最后交給了母國監管。 例如2007年底,奧地利各大銀行在中東歐地區的73家子公司都作為并表子公司接受母國并表監管。 ② (2)在日常監管層面,母國監管當局往往由于監管責任“超負荷”,無法進行有效監管。例如銀行業十分發達的德國, 其跨國銀行及其分支機構非常多, 截至2009年12月31日,被金融監管機構BaFin監管的銀行及其所有分支機構達到2079家, 而且多數分支機構分布在德國境外。 ③ 再如奧地利2007年底在中東歐國家的并表子公司達到73家, 奧地利中央銀行(OenB)對這些銀行承擔現場監管責任,如果對這73家并表子公司進行一次現場監管, 將耗費巨大的人力、物力和時間,而奧地利金融市場管理局(FMA)的銀行管理部在2007年12月31日時只有68位員工,至2009年12月31日時減少至59位。 ④ 東道國即使發現了母國監管中存在的問題, 卻往往無權力對其進行監管和改革,因此在監管上很容易出現“兩頭落空”的現象。(3)在危機時刻,跨國銀行和母國監管者傾向于照顧母國的利益而不是東道國的利益,這樣東道國很容易出現危機的惡性膨脹。 [6] 2007年下半年以來的金融危機,就有大量西歐跨國銀行將投資撤出中東歐,甚至宣布停業,導致西歐銀行業對中東歐銀行業的投資直線下降, ⑤ 中東歐企業也因此陷入融資困難和債務危機。(4)中東歐銀行監管發展相對落后,使東道國監管職能進一步落空。由于中東歐國家的市場文化和銀行業的發展水平與歐盟老成員國相差很大, 使歐盟成員國的銀行在進入中東歐銀行市場時,母公司對子公司的控制仍然比較嚴格,在東歐的子公司一般主要是承擔開拓市場的任務, 重大決策權仍然保留在母公司,這就是子公司的“分公司化”傾向。正如蒂曼(Thimann)所指出,在波蘭,實際上部分的子公司就像分公司一樣運行,業務重點集中在銷售方面,只有很有限的決策權,而且風險管理權也部分地屬于國外;在匈牙利,大量的子公司也就像分公司, 這些很明顯地表現在決策體制和風險管理體制上,[7] 使老歐盟成員國的跨國銀行往往通過分行方式進入或者促使子行職能“分行化”,進一步規避東歐東道國監管。

總之,歐盟銀行監管權力過于向母行和母國集中,而東道國基本無法監管,這種監管錯位構成了歐盟銀行監管的重大困境。

三、金融危機與歐盟銀行監管制度改革

2007年美國次貸危機引發了發達國家全面的金融危機。從2008年開始,歐盟銀行業遭遇了戰后歐洲一體化以來的最大危機,危機不僅使大量銀行破產,也使很多實體經濟部門受到重創。禍兮福所倚,從這次巨大的金融災難中, 歐盟認識到了自身金融監管制度存在著巨大缺陷,并開始對其存款保證制度、最后貸款人制度、危機管理制度、監管機構等方面進行了廣泛的改革, 歐盟新的金融監管機制正在浴火重生。改革內容主要體現在以下方面:

(一)監管權力上移

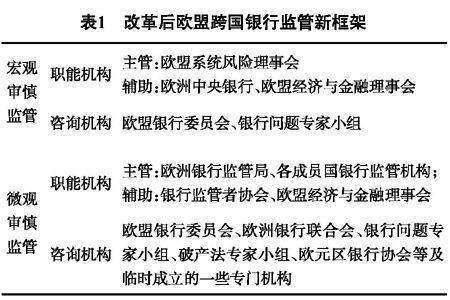

歐盟銀行制度改革的一個核心就是成立歐盟層次的實體性監管機構, 將過去屬于母國的部分權力“上交”給這些新成立的機構。根據歐盟委員會的要求,2009年2月的《德拉魯西埃報告》對歐盟金融監管體制建設提出了整體性設想。 歐盟于2010年9月達成“泛歐監管體系”方案,從歐盟整體乃至整個歐洲層面出發, 對舊的金融監管體系做出了巨大變革, 開始建立新的銀行監管機構體系。 首先是成立負責宏觀審慎監管的歐盟系統風險理事會(European Systemic Risk Council,ESRC)。其次,在微觀金融監管方面,過去的歐盟銀行監管者委員會、歐盟證券監管委員會、 歐盟保險與養老委員會分別改名為歐洲銀行監管局(EBA)、歐洲證券和市場監管局(ESMA)、歐洲保險與職業養老金局(EIOPA),并加強其職能,主要負責出臺歐盟銀行監管制度,統一與協調母國與母國之間、 母國與東道國之間及東道國與東道國之間的監管政策, 解決各成員國在監管中遇到的疑難問題及推動各國監管合作。 三個機構共同構成歐盟金融監管組織(European System of Financial Supervision,ESFS)。 最后, 建立監管者協會, 銀行問題專家小組(Group of Experts in Banking Issues,GEBI)等技術性機構,以及強化了歐盟銀行委員會、歐洲銀行聯合會等機構的作用,以協助“三局一會”的監管工作。

至今,歐盟新的銀行監管體系已初具規模,參見表1。

(二)提高監管要求

歐盟銀行監管制度改革的另外一個方面是銀行監管要求的全面提高, 包括加強對銀行的壓力測試、提高銀行的資本要求、明確與強化最后貸款人的責任、提高存款保證的效率與覆蓋額度等。例如在銀行資本要求方面,雖然歐盟內部存在分歧,但歐盟還是決定將2007年的《資本要求指令》廢止,從2011年1月1日起,將有步驟地實現《巴塞爾協議Ⅲ》中的資本要求。 鑒于2009~2010年期間歐盟對各大型銀行壓力測試的結果并不樂觀, 歐盟首先要求歐元區國家的系統重要性銀行首先將一級資本充足率從4%提高到6%。同時,歐盟委員會對1998年通過的《第二個資本充足率指令》進行了修改。修改的主要內容是:對于交易賬戶,要求銀行增強對違約風險管理,制定該賬戶下證券頭寸的風險加權要求; 對于銀行證券化業務, 加強對交易賬戶中資產證券化風險敞口的信息披露; 對銀行從事復雜的再證券化投資業務加以限制; 賦予各國監管機構審查銀行薪酬政策的權力, 對違規自定超標高薪者給予懲罰等。[8] 再如,在存款保證要求改革中,在存款保證的覆蓋額度方面,2008年10月歐盟委員會提出先將存款保證計劃覆蓋額度提升至5萬歐元,再提升到10萬歐元的“兩步走”計劃。截止到2009年底,各國最低覆蓋水平都達到了5萬歐元,此后,多數國家開始逐步過渡到10萬歐元,至2010年底, 有16個成員國已經實現或正在出臺法律實現10萬歐元的存款保證最低覆蓋額度。

(三)加強危機管理

歐盟銀行危機管理改革是這次改革的一個重點。自金融危機以來,歐盟出臺過多個關于金融業危機管理制度框架建設的通訊, 包括2009年10月關于“歐盟跨國銀行業危機管理的框架”;2010年5月關于“建立銀行處置基金的通訊”;2010年10月關于“歐盟金融業危機管理框架”。這些通訊的內容包括危機早期的介入制度、危機期間的處置制度、危機管理中的協調機制、 關于銀行破產制度以及危機狀態下的成本分攤制度。這些制度最突出的理念有兩個:一是危機提前預防理念,二是危機主動介入理念。

在危機提前預防理念方面,通訊指出,跨國銀行的危機早期介入的機構是歐盟審慎監管機構, 主要強調加強歐盟宏觀審慎監管機構——歐盟系統風險委員會的職責。要求其在各母國監管機構的配合下,收集各國及歐盟相關機構的監管信息, 對金融形勢做定期分析,該機構應根據歐盟的“資本要求法令”對銀行進行審慎監管。如果出現違反“資本要求法令”的行為或其他相關風險,審慎監管機構可以要求相關母國監管當局或直接要求銀行在一定期限內改正違規做法; 或直接采取資產剝離、 成立中介銀行、短期接管銀行業務、 撤換銀行領導層等方式預防可能存在的風險或介入早期風險。

危機主動介入理念更多地體現在處置制度及與此相關的處置基金的建立上。 危機處置制度是在銀行出現流動性危機或償付危機但還未破產時主動介入的一種制度。處置是指在危機狀態下,對問題資產或負債采取救助、剝離,拍賣等主動介入的措施,從而恢復企業集團的健康運行, 防止危機擴散的危機管理方法。 ① 處置制度與過去其他監管制度的一個巨大區別是,它可以在銀行出現風險,或該機構認為某銀行可能存在風險的情況下, 主動出擊, 采取經濟、政治等方面的行政性措施解決問題。目前,多數歐盟成員國已建立處置機構和處置基金, 開展處置工作。例如,德國已經根據歐盟要求制定了國內的處置制度,并開始向銀行機構攤款,計劃每年度征款10億歐元左右;瑞典建立了一個“穩定基金”,以應對瑞典金融產生的嚴重風險, 主要根據銀行的負債進行征稅, ② 征稅額為負債的0.036%,計劃15年內“穩定基金”的金額達到瑞典GDP的2.5%。不過,不足的是,由于各成員國存在眾多分歧,歐盟層次的處置機構和處置基金還尚未建立。

總之,歐盟這次改革的特點是:第一,將過去以母國監管為主的歐盟“平行監管模式”逐步轉變為強調歐盟層次監管重要性的垂直監管模式;第二,加強歐盟層次的監管主體建設,促使歐盟層次的“非實體性”監管逐漸轉變為“實體性監管”;第三,鑒于危機前的監管制度缺乏危機管理的環節, 這次銀行監管改革以危機管理為重點;第四,由于需要強化歐盟層次的監管機構及其監管權力, 需要成員國讓渡比過去更多的金融主權,因此這次改革的難度很大,持續時間將會很長。

四、 歐盟新的銀行監管制度對中東歐銀行業的影響

由上可見,歐盟銀行監管制度正在發生著裂變,這種變化是通過犧牲成員國金融主權換取歐盟金融穩定和歐盟金融一體化,以破解金融“三元悖論”的難題。 歐盟銀行監管制度改革從總體上和中長期來看,將大大促進歐盟金融一體化的步伐。對于中東歐國家來說, 歐盟層次銀行監管機構的成立及銀行制度的進一步統一, 對促進這些國家融入歐盟一體化有積極意義, 對于銀行監管制度相對落后的中東歐國家來說,是一次制度完善和提升的機遇。但筆者認為,雖然新的改革總體上反映的是歐盟的整體利益,但改革也是更多地站在西歐銀行業的角度出發進行的, 因此, 歐盟銀行監管新機制對于中東歐國家來說,在短期內可能帶來以下沖擊:

第一,歐盟銀行監管制度升級,在短期內對大型銀行,尤其是系統重要性銀行將產生重大影響,對外拓展能力將在一段時期內呈現下降趨勢, 中東歐獲得外資銀行投資的難度加大。 歐盟新的銀行監管制度要求,歐盟及成員國對銀行監管的要求升級,銀行在資本要求、存款保證的投入加大了。在資本要求方面,歐盟對大型銀行,尤其是系統重要性銀行的資本要求已經升級, 而且目前仍存在繼續升級的可能性。在存款保證制度方面,2009年3月的圓桌會議上,專家基本傾向于各成員國的存款保證資金通過“事前模式”向銀行籌款(但在危機情況下,政府必須提供資金支持)。2010年7月歐盟委員會的政策建議 ③比較明確地指出了歐盟成員國存款保證計劃的資金來源:(1) 存款保證計劃的主要資金來源是事前方式,即事前向銀行征稅的方式獲得。在10年的過渡期里, 歐盟各成員國的存款保證計劃需要擁有銀行符合條件的存款額1.5%的資金, 這種事前方式的資金,應該在存款保證計劃中占75%。(2)在危機情況下, 銀行還需要向存款保證機構交納相當于銀行符合條件的存款額0.5%的存款,這種事后方式獲得的資金, 應該占存款保證計劃資金的25%左右。(3)在特殊情況下政府通過財政支持增加存款保證計劃的財力。新的要求進一步增加了銀行業的運行成本。對于相對弱小的中東歐銀行業來說, 將使其競爭力進一步下降, 有可能在長期內只能作為歐盟銀行業的“低端產業”而存在。而對于較為強大的西歐銀行來說,尤其在中東歐銀行業具有大量投資的德國、奧地利、比利時等國,在危機之前,銀行的資本充足率普遍較低, 新的要求給這些國家的銀行業將帶來更大的不利影響, 將削弱跨國銀行的海外拓展能力, 這些國家的大型銀行需要經過一段較長時期的調整,才可能重新進軍中東歐。或者,系統重要性銀行將尋求向東道國和消費者轉嫁成本的可能性, 使中東歐國家重新引進時需要更大的成本。 依賴西歐銀行投資程度較高的匈牙利、捷克、斯洛伐克等國的銀行業,將可能面臨更大的困難。

第二, 新的監管制度加大了歐盟機構在危機狀態下的處置權力, 相應的則是大大減少了銀行本身在危機狀態下的應變能力。 銀行在危機狀態下應變能力下降,也會產生一些難以預料的后果:(1)銀行為應對危機狀態下行動能力削弱的現實, 很可能進一步加強母公司對全局的掌控能力, 而削弱分支機構, 尤其是國外分支機構的權力及危機狀態下的行動能力。 銀行的這種做法, 是為了避免在危機狀態下,某個分支機構出現問題,可能危及整個集團被歐盟監管機構嚴密監控甚至被“托管”。如果加強母公司的權力, 則可以隨時掌握各大分支銀行的運行情況,以在被歐盟監管機構“下手”之前采取包括調整營業項目、內部資產轉移、停業整頓、宣布破產等方式規避歐盟機構的監管。而跨國銀行母行權力集中,分支機構權力縮小, 將使西歐跨國銀行在中東的投資更加不確定, 同時也需要更多地考慮整體銀行集團的利益而不是中東歐國家的利益。(2)危機狀態下銀行行動能力進一步受限的現實, 將使大型銀行集團在海外拓展時更為謹慎。 例如對投資的規模進行一定限制,選擇條件更為優惠的東道國。這將使中東歐國家引進西歐銀行難度加大,成本增加,主要靠外資推動的中東歐經濟將面臨新的難題。同時,在新的監管制度下, 主要作為銀行業東道國的中東歐國家對本國銀行業的監管權力并沒增加, 中東歐銀行業反而可能在遭受母國、 歐盟機構雙重監管之下,又增加了西歐銀行業母公司的強大壓力。

第三, 新的監管制度使歐盟對銀行業的監管制度升級, 將大大增加中東歐國家的財政成本和制度變遷成本。新的監管制度不僅涉及到歐盟層面,也涉及到成員國層面, 例如各國都需要建立處置機構和處置基金,各國需要共同負擔歐盟穩定基金,這些都會增加中東歐國家的財政成本和制度成本。 由于中東歐國家在財力和銀行監管制度基礎方面遠遠落后于西歐國家,使它們需要有更大的人力、物力、財力投入及時間成本。同時,歐盟銀行監管制度的升級,必然反映到其東擴進程之中, 對于那些正在爭取加入歐盟的中東歐國家來說(例如克羅地亞、烏克蘭)和東南歐國家來說,它們要入盟,就需要滿足更多的條件, 需要更長的時間和更大的投入。 同時也可以預見,歐盟的未來東擴過程將會出現更多的曲折,金融危機使中東歐國家和東南歐國家加入歐盟增加了更多的變數。

第四,從更深層次來看,中東歐國家面臨再次讓渡金融主權的考驗。在存款保證制度、危機管理、規范中央銀行在銀行監管中的職能等方面, 需要進一步統一各國做法, 歐洲銀行監管機構及歐洲中央銀行將在未來銀行監管中發揮更大的作用, 這些都將進一步削弱成員國監管當局的作用。 這對于本來就處于弱勢之中的中東歐國家監管機構來說, 是雪上加霜。 它們在歐盟銀行監管體系中的權力在受到母國監管當局和歐盟層次監管機構的雙重擠壓下,將進一步縮小。中東歐國家金融主權進一步喪失,將使其國內政治決策進入一個敏感時期。 其中一個敏感問題就是——中東歐國家是否仍然積極加入歐元區?作為中東歐小國的捷克、匈牙利可能不顧國內反對意見,義無返顧直奔歐元區,但對于企圖保持歐盟大國地位的波蘭來說, 加入歐元區的努力將在國內遭遇更大的阻力, 國內置疑歐盟的力量有可能在短期內迅速增長, 國內不同力量的斗爭也很可能進一步加劇。

總之, 如果歐盟無視東西歐金融發展階段不同的事實,而急于強調監管一體化,不僅對中東歐國家不利,也將對歐盟金融業發展帶來不利影響。歐盟銀行監管制度一體化的程度應以不超越歐盟銀行業一體化程度為限度。當然,在看到歐盟銀行監管制度改革對中東歐國家產生種種影響的同時, 又不能過分夸大這些影響。中東歐國家由于影響力尚有限,又難以團結一致,因此,盡管銀行監管制度改革對其存在不利甚至將喪失部分金融主權, 但一體化的利益誘惑和東擴慣性將在很大程度上抵消中東歐國內的疑歐聲音。

參考文獻:

[1]Schoenmaker,Dirk and Sander Oosterloo(2007). “Cross-border issues in European financial supervision”,in David G. Mayes and Geoffrey Wood(eds.), The Structure of Financial Regulation,London: Routledge.

[2]See Goodhart,Charles A. E. and Dirk Schoenmaker,Burden Sharing in a Banking Crisis in Europe, SverigesRiksbank Economic Review,Vol. 2,2006,34-57,39;Schoenmaker,Dirk,The Financial Trilemma,SSRN Working Paper,December 2010,

[3]李仁真. 歐盟銀行法研究[M]. 武漢:武漢大學出版社,2002:22-33.

[4]Council Directive 92/30/EEC of 6 April 1992 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis[EB/OL]. http://folk.uio.no/olavt/direktiver/en_392L0030.shtml.

[5]奧地利金融市場局. 奧地利的銀行監管[EB/OL]. http://www.fma.gv.at/cms/site/EN/einzel.html?channel=CH0087.

[6]Mayes,David and Jukka Vesala (2000),‘On the Problems of Home Country Control,Current Politics and Economics of Europe 10,p. 1-26. 2000.

[7]Thimann,Christian (Ed.),2002,Financial Sectors in EU Accession Countries,Frankfurt: European Central Bank,July.

[8]張敏,薛彥平. 國際金融危機下的歐盟金融監管體制改革[J]. 國際問題研究,2010(5).

(責任編輯、校對:郄彥平)