華北農牧交錯帶外來植物入侵特征分析

陳 超,黃 頂,王 堃,于井瑞,曲永全

(1.中國農業大學 動物科技學院,北京 100193;2.河北沽源草地生態系統國家野外科學觀測站,河北 沽源 076550;3.內蒙古自治區敖漢旗草原工作站,內蒙古 敖漢旗 024300)

北方農牧交錯帶作為一種相對獨立的地域類型,既具有農區又具有牧區的特點,是我國農牧交錯帶的重要組成部分[1]。該地區是典型的生態脆弱區,同時也是我國水土流失、土地荒漠化、草地退化等問題最集中、最明顯的地區,在我國生態安全方面具有重要地位[2,3]。

近年來,隨著經濟的發展和國際交流的頻繁,外來物種的入侵已經成為當今世界最為棘手的3大環境難題之一[4]。外來物種一旦入侵成功,不僅會導致生態系統組成和結構的變化,影響入侵地的生物多樣性,改變入侵地的生態性質和功能;也會給社會造成嚴重的經濟損失,威脅著當地乃至全球的生態環境和經濟發展[5,6]。在我國,外來物種的入侵已經給農業生產和生態環境帶來巨大影響和嚴重的經濟損失。

在我國北方農牧交錯帶,不合理的放牧制度帶來過度放牧,片面追求經濟效益導致盲目開墾草地和亂采亂挖[7,8],草原旅游的興起和道路設施的修建等不可避免地給草原區帶來嚴重的人為干擾[3,9,10]。這些活動對草原區土地和原有植被造成嚴重破壞的同時,由于交通運輸工具的攜帶作用,給外來物種的入侵也帶來可能[11]。因此,積極開展農牧交錯帶外來入侵物種的調查研究,對促進農牧交錯帶生態保護、社會經濟持續發展和保障國家生態安全具有重要意義。

1 研究區域與研究方法

1.1 研究區域概況

北方農牧交錯帶地處半濕潤大陸性季風氣候向干旱典型大陸性氣候過渡地區。年均氣溫2~8℃,年均降水量300~450mm,蒸發量達2 000~2 500mm。海拔50~4 200m,土壤從東到西依次為黑鈣土、褐土、黑壚土和灰鈣土,其間大量分布有風沙土、鹽堿土和灌淤土等隱域性土壤[2]。植物的生長期為4~9月,無霜期120d。北方農牧交錯帶的分布大致以400mm等雨線為中線,分別向兩側擴展到250mm和550mm等雨線,降水變率15%~30%、干燥度1.0~2.0,大致走向:北起大興安嶺的呼倫貝爾市,向南至內蒙古通遼市和赤峰市,再沿長城經河北北部、山西北部和內蒙古中南部沿西南延伸,直至陜西北部、甘肅東部和寧夏南部的交接地帶。整個北方農牧交錯帶呈帶狀分布,其中最為核心的區域是黃土高原北部和內蒙古高原東南邊緣[1,12]。此次的調查區域即為內蒙古高原東南部和華北平原北部的交接地帶,經河北省張家口市到內蒙古自治區通遼市的帶狀區域。

1.2 研究方法

采用文獻調研,專家咨詢和實地考察相結合的方式,對華北農牧交錯帶外來入侵植物種類以及分布的生境類型進行調查和記錄。

1.2.1 樣帶的布設 為探討北方農牧交錯帶外來植物的入侵狀況,采用了樣帶調查法。根據地勢和海拔以及植被特征的異同,設3條樣帶。在樣帶涉及的每個旗縣,對該旗縣農區的農田、農田和草地的接壤地帶以及撂荒地,牧區的草地,城市居民點和城市綠化地帶,交通干道兩側,以及受到人為干擾的林地和沙地進行外來入侵植物種類和生境的調查。

調查區域包括從內蒙古自治區的通遼市跨度到河北省的張家口市。第1條樣帶:經張家口市的康寶縣-張北縣-沽源縣-承德市的豐寧縣;第2條樣帶:經由內蒙古自治區錫林浩特盟的太仆寺旗-正藍旗-多倫-河北承德木蘭圍場;第3條樣帶:從內蒙古自治區赤峰市-敖漢旗-奈曼旗-通遼市。

1.2.2 生境類型的調查 參照相關文獻[6,13],將已有外來入侵植物分布和建植的生境劃分為10種類型:1)農田,2)農田和草地邊緣,3)道路旁,4)撂荒地,5)庭院村旁,6)城市綠地,7)園圃,8)天然草地,9)山坡地,10)沙地。其中,農田包括不同種植年限和不同作物的農田,天然草地為不同放牧程度的草地。

1.3 數據處理

數據統計采用Microsoft Word;外來植物生活型和原產地以及外來入侵植物與生境類型關系的數據分析和繪圖采用Microsoft Excel。

2 結果與分析

2.1 外來入侵植物種類組成

通過野外調查和相關資料的整理[14-20],我們確定了華北農牧交錯帶現有19種外來入侵植物,隸屬于11科18屬(表1)。

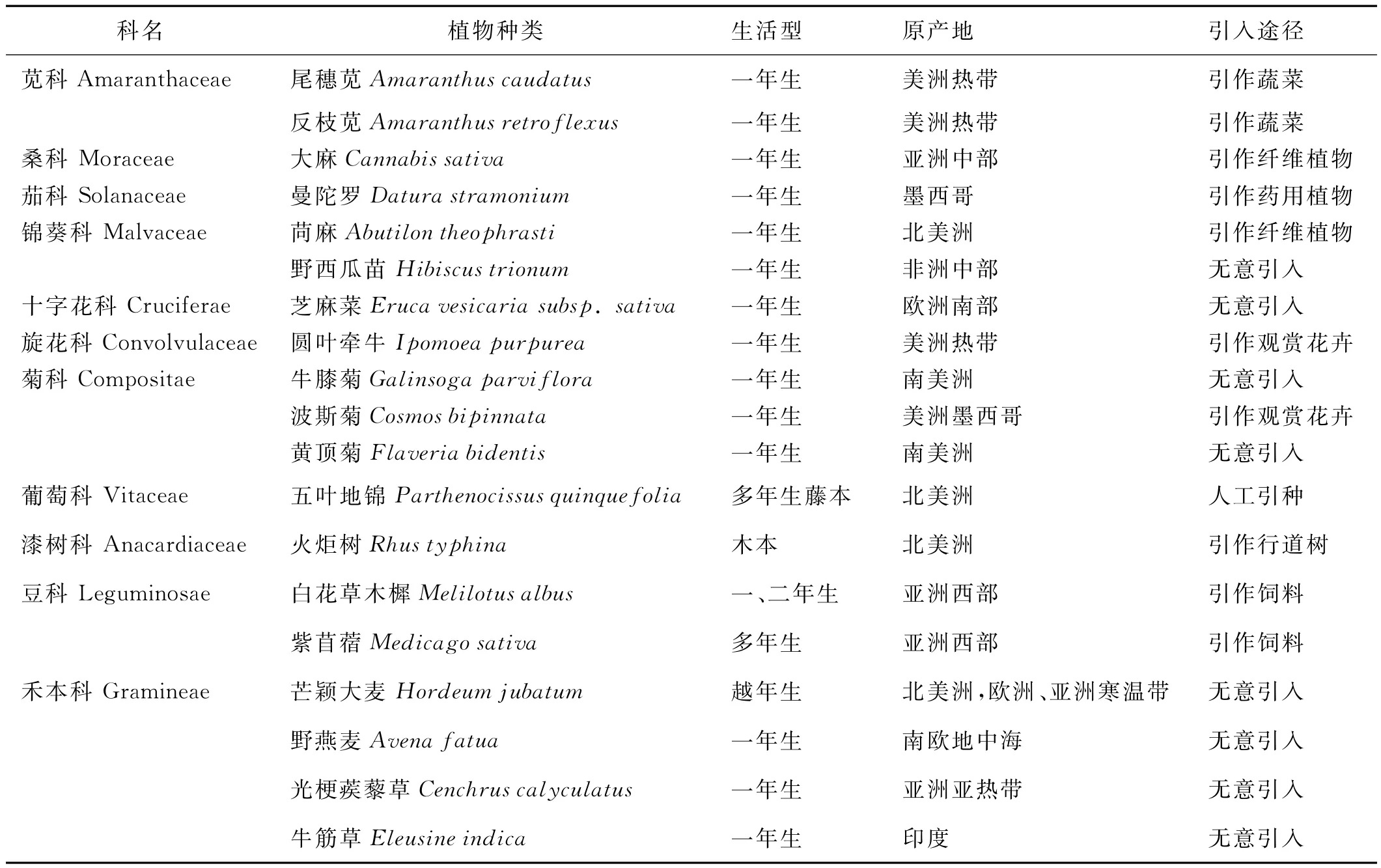

表1 華北農牧交錯帶外來入侵植物目錄Table 1 list of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

2.2 外來入侵植物的科屬特征

禾本科和菊科兩大科的外來植物種類最多,分別為4種和3種,占總數的21.05%和15.79%。其次是豆科、莧科和錦葵科,各有2種外來植物,占總數的10.53%。而桑科、旋花科、十字花科、茄科、葡萄科以及漆樹科只有1種外來植物,各占總數的5.26%。

2.3 外來入侵植物的生活型

通過分析表明,華北農牧交錯帶地區一、二年生的外來入侵植物種類共16種,占總數的84.21%。其次是多年生草本以及木本(包括木質藤本)植物,其所占比例較小,分別為5.26%,10.53%。結果表明,一、二年生植物種類占絕大多數,而多年生以及木本的植物種類相對較少(圖1)。

圖1 華北農牧交錯帶外來入侵植物生活型分析Fig.1 Life style of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

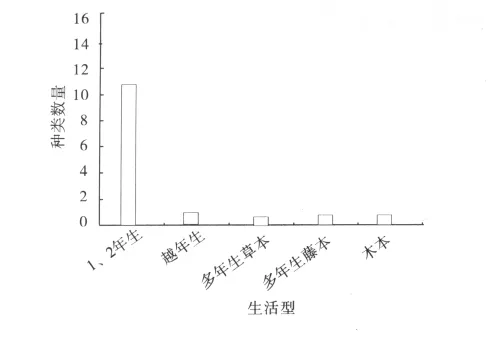

2.4 外來入侵植物的原產地以及引入途徑

原產地為美洲(包括北美洲、美洲熱帶和南美洲)的植物種類最多,占總數的52.63%。其中北美洲為21.05%(包括1種有多原產地的芒麥草植物),美洲熱帶為26.32%,南美洲為10.53%(圖2)。亞洲地區以及歐洲地區的外來植物種類相對較少,各占21.05%和10.53%;原產地是非洲和印度的外來入侵植物種類最少,僅占5.26%。

圖2 華北農牧交錯帶外來入侵植物原產地分析Fig.2 Origin of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

在引入途徑方面:人為有意引入占主要部分,為63.16%(包括引作蔬菜、飼料、觀賞花卉、纖維以及藥用植物等)。其次是無意引入,占36.84%。因此,在引種方面應特別注意攜帶引入的植物種類。

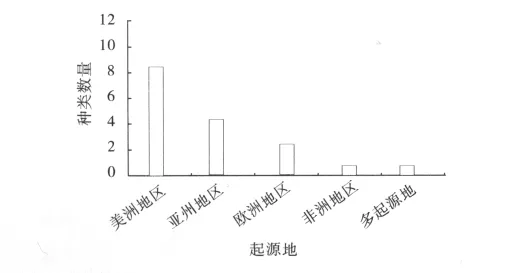

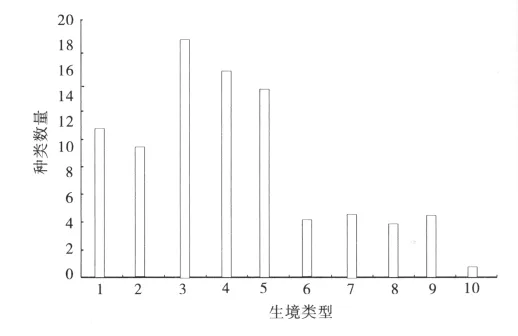

2.5 外來植物入侵危害狀況

相比較沙地、天然草地和山坡地,道路兩旁、庭院村旁、撂荒地和農田以及農田草地邊界等人為干擾強烈的地方所受到的危害程度更為嚴重(圖3)。在植物種類上,危害比較嚴重的是禾本科的光梗蒺藜草,其分布已經遍及內蒙古自治區的多個旗縣和市區。例如通遼市的科爾沁區、開魯縣、庫倫旗、奈曼旗、科爾沁左右旗和赤峰市的敖漢旗等地。此外,豆科的白香草木樨分布也比較廣泛,主要分布在道路兩旁、農田以及農田和草地邊界,在居民區常和黃花草木樨大量混生,天然草地也偶見有分布。此外,禾本科的野燕麥對農田作物的危害嚴重,常大面積侵占農田造成危害。

圖3 外來入侵植物與生境類型關系分析Fig.3 Habit selection of alien invasive plants

3 討論

一個物種從進入新的生態系統到最后的入侵成功需要經歷很多過程,入侵植物本身的特性和被入侵生境的特點是非常重要的影響因素[21]。通過分析華北農牧交錯帶外來植物的生物學特性以及目前的分布和危害狀況,可以為植物入侵的防控提供相關依據和參考。

3.1 外來植物種類和科屬特征

確定了華北農牧交錯帶現有19種外來入侵植物。在相鄰地區的研究報道中,內蒙古自治區有22種外來入侵植物[15],河北省有63種外來入侵植物[14]。這說明在氣候類型以及生境類型方面,華北農牧交錯帶可能和內蒙古自治區有更大的相似性,而河北省則包含更多樣的氣候類型和生境類型。在科屬特征方面,與龍茹等[14]、蘇亞拉圖等[15]的結果是一致的,都是菊科、禾本科、莧科和豆科的外來入侵植物種類最多。另外,該結果和Ewald等[6]對中國外來入侵植物的研究結果也大體一致。不同的是,中國外來入侵植物中十字花科和茄科種類的也較多。這表明在科屬特征方面,不同地區會有所不同,這可能跟植物科屬本身的分布特性有關。

3.2 生活型特征

在華北農牧交錯帶地區一、二年生的外來入侵植物種類占比例較大,占總數的84.21%;而多年生和木本(包括木質藤本)植物相對較少,僅占15.79%。據Ewald Weber等[6]的報道,中國的外來入侵植物中,一、二年生和多年生植物種類所占的比例都相對較大,分別為51.5%(包括一年生43.0%,一年生或二年生4.4%以及二年生4.1%)和30.4%。這表明,華北農牧交錯帶一、二年生入侵植物所占的比例要明顯高于全國范圍內一、二年生入侵植物所占的比例,這可能跟入侵植物的生活周期以及華北農牧交錯帶地區的氣候條件有關。對于一、二年生植物種類來說,它們可以很快產生大量種子并通過提高遺傳多樣性來適應復雜的生境;而對于多年生植物種類來說,這個過程可能需要更長時間。此外,該地區年降水稀少且分布不均勻,植物生長期短[2,3],這也在一定程度上影響多年生入侵植物的建植、生長發育和繁殖。

3.3 原產地以及引入途徑

此次的調查分析表明:原產地為美洲(包括北美洲、美洲熱帶和南美洲)的植物種類最多,占總數的52.63%。這說明美洲的植物較能適應中國的生境,美洲來源的植物成為中國入侵植物的可能性更大。該結果和強勝等[22]、萬方浩等[23]的研究結果是相一致的。另外,北美和東亞基本處于相同的緯度范圍,而且隨著中國和美國經濟貿易的頻繁,未來時期內北美洲來源的植物成為中國入侵植物的可能性也很大。因此,在今后的工作中要特別注意來自美洲大陸的植物種類。

3.4 入侵危害狀況

通過對華北農牧交錯帶外來植物入侵狀況分析表明:沙地和天然草地所受到的外來物種的影響較小,而道路兩旁、庭院村旁、撂荒地、農田以及農田草地邊界等人為干擾強烈的地方所受到的外來物種的危害較為嚴重。人為的干擾改變了土壤和地上植被的結構,提高資源利用率的同時卻降低了入侵種和本地種的競爭。因此,入侵種更容易在受干擾的生境建立種群并擴展。相關的研究也表明,人類活動造成的環境變化是外來物種成功入侵的主要因素,外來物種能夠很快地侵入到荒蕪或被干擾的生境中[6,24-27]。

整體上來說,目前華北農牧交錯帶外來植物的入侵危害程度并不太嚴重。但是,我們看到的不應該只是現在而是將來。一些外來物種成為生態殺手并不是短時期內的事情,他們需要經歷傳入期、定植期、潛伏期和擴展期等一系列的過程才可能成為入侵種[28]。其入侵成功需要的時間可能是幾十年,甚至上百年[26]。目前,華北農牧交錯帶的一些外來植物種類,例如可以產生大量種子的白香草木樨、種子可隨風遠距離傳播的芒麥草等,都有可能在未來的時期成為危害嚴重的入侵種。因此,需要認識入侵的機制和入侵成功的原因,防患于未然,在危害出現之前采取適當的措施降低入侵物種所造成的危害。

致謝:

植物標本的鑒定得到中國農業大學生物學院李連方老師的幫助;調查工作得到河北省沽源縣草原站、張北縣草原站,內蒙古自治區赤峰市敖漢旗草原站和通遼市奈曼旗草原站等地方草原站的大力幫助,在此一并表示感謝!

[1] 韓建國.農牧交錯帶農牧業可持續發展技術[M].北京:化學工業出版社,2004.

[2] 陳海,趙云龍.中國北方農牧交錯帶生態-生產示范區劃及建設研究[M].北京:中國農業出版社,2005.

[3] 劉洪來,王藝萌,竇瀟,等.農牧交錯帶研究進展[J].生態學報,2009,29(8):4420-4425.

[4] 李占鵬,李東軍,王連東.外來有害生物入侵現狀及防范對策[J].山東林業科技,2003(4):27-28.

[5] 齊艷紅,趙映慧,殷秀琴.中國生物入侵的生態分布[J].生態環境,2004,13(3):414-416.

[6] Ewald W,Shi G S,Bo L.Invasive alien plants in China:diversity and ecological insights[J].Biol Invasions,2008(10):1411-1429.

[7] 李鳳霞,張德罡.草地退化指標及恢復措施[J].草原與草坪,2005(1):24-28.

[8] 王寶山,簡成功,簡成貴.由政策制度失配造成草原大面積退化的回顧與反思[J].草原與草坪,2006(4):66-68.

[9] 徐鳳君.內蒙古草地退化原因分析及其恢復治理的科技支撐[J].科學管理研究,2002,20(6):1-6.

[10] 胡自治.草原的生態系統服務:IV.降低服務功能的主要因素和關愛草原的重要意義[J].草原與草坪,2005(3):3-8.

[11] 王明玖,楊茂,張力.草地植物入侵的預防和控制[J].干旱區資源與環境,2007,21(5):126-131.

[12] 孫芳,王堃.中國農牧交錯帶復合生態經濟系統[M].北京:中國農業大學出版社,2009.

[13] 徐海根,強勝,韓正敏,等.中國外來入侵物種的分布與傳入路徑分析[J].生物多樣性,2004,12(6):626-638.

[14] 龍茹,史風玉,孟憲東,等.河北省外來入侵植物的調查分析[J].北方園藝,2008(7):171-173.

[15] 蘇亞拉圖,金鳳,哈斯巴根.內蒙古外來入侵植物的初步研究[J].內蒙古師范大學學報(自然科學漢文版),2007,36(4):480-483.

[16] 李振宇,解焱.中國外來入侵種[M].北京:中國林業出版社,2002.

[17] 陳守良.中國植物志:10卷(1)[M].北京:科學出版社,1990:64-66,376-378.

[18] 林镕.中國植物志:75卷[M].北京:科學出版社,1979:368-370,384-386.

[19] 孔憲武,簡焯坡.中國植物志:25卷(2)[M].北京:科學出版社,1979:206-209.

[20] 吳征鎰.中國植物志64卷(1)[M].北京:科學出版社,1979:104-105.

[21] 曾北危.生物入侵[M].北京:化學工業出版社,2004.

[22] 強勝,曹學章.中國異域雜草的考察與分析[J].植物資源與環境學報,2000,9(4):34-38.

[23] 萬方浩,鄧小波,郭建英.重要農林外來入侵物種的生物學與控制[M].北京:科學出版社,2005.

[24] 王芳,王瑞江,莊平弟,等.廣東外來入侵植物現狀和防治策略[J].生態學雜志,2009,28(10):2088-2093.

[25] Inderjit.Plant invasions:Habitat invasibility and dominance of invasive plant Species[J].Plant and Soil,2005,277:1-5.

[26] 萬方浩,郭建英,張峰.中國生物入侵研究[M].北京:科學出版社,2009.

[27] Elton C S.The Ecology of Invasions by Animals and Plants[M].Methuen,London,1958.

[28] 徐承遠,張文駒,盧寶榮,等.生物入侵機制研究進展[J].生物多樣性,2001,9(4):430-438.