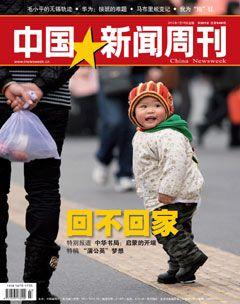

回不回家

2012-05-14 16:52:38

中國新聞周刊 2012年3期

過年回家。這是一個無須討論的選擇。

套用一下那個風靡一時的句子:當我們談論回家的時候,我們在談論什么?

我們曾經談論的是團聚、年夜飯、鞭炮和春晚。而如今,這一切都變了。我們首先必須談論的是“春運”。這個中國特有的詞匯已經成為了糾結的同義語。它變成了當下過年回家路上的一道屏障。

跨越第一道屏障,當我們歷經艱難終于抵達故鄉的時候,突然發現,眼前的村鎮與記憶中的故鄉相去甚遠,“家”已經面目模糊。衰弱的老人和年幼的孩子等著歸人,而已經適應大城市的人們由此覺得故鄉越顯凋敝。

而當我們再進一步走入家門,與那些留守的親人團聚的時候,又不得不面對在這個大變革時代中人際關系的疏離。疏于來往的親戚間浮于表面的寒暄,從各地回鄉的人之間暗含機鋒的攀比,原本熱望的團圓場景都被淹沒在一場場雷同且漫長的宴會中。金錢和禮物最終變為回鄉者更大的負擔。

回家的路途上,似乎有著越來越多的阻礙。回家已經變得需要思量。

但是,這一切障礙都只是最終顯示出的微小結果。難購的車票、“淪陷”的故鄉、異化的人際關系,這些背后是我們必須面對的現實。

中國仍然面臨著嚴重的城鄉二元化分割,以及東西部巨大的經濟差異。經濟、文化、醫療、教育等各種資源向一線城市聚集。由此,人們紛紛涌向北上廣深等大城市,尋找出路。而進城者的父輩們卻不能或不愿一同遷往城市。所以,一年一度的春節演繹著一場場悲壯的長途遷徙。無論對于社會抑或個人,這樣人類史上的奇觀都耗費巨大,讓人們身心俱疲。

需要改變的是中國嚴重的資源配置不平衡。那些中小鄉鎮和城市如果能有更多的機會獲得資源與發展,人們對于自己的工作地就會有更多選擇的可能,不必千里迢迢奔赴少數幾座城市。如此,回鄉路才不會如此艱辛,家庭關系才會得以修補。回家,對我們來說將真的變得溫暖。