鄉關不再見

劉炎迅

火車到站后,兒子卻不愿下車,他指著地面說:“臟!”

前來接站的親友一陣大笑。

昨夜一場大雨,車站的地面濕漉漉,到處是泥水,被淋濕的瓜果皮、紙屑和垃圾裸露在地面上,蒼蠅在上面忙碌著。

兒子才三歲,有點被嚇到了。母親梁鴻后來說,兒子不知道,這是內地縣城最普通最常見的一個場景。外面的世界不斷地提速,生活節奏、城市建設,包括火車的物理速度,但是,對于故鄉梁莊所在的這個縣城,那些只是風景而已。

梁鴻是中國青年政治學院中文系副教授,人民大學文學院博士后,她在2008年和2009年,用近5個月的時間深入河南鄉村調查采訪,完成了十多萬字的紀實性鄉村調查《中國在梁莊》。

梁莊是她的故鄉,她曾在那里生活了20多年。那天,她帶著3歲的兒子回到闊別已久的梁莊,沒想到,兒子完全不接受。而在北京工作生活多年的梁鴻,也進一步感受到故鄉的衰落,再也看不到當年熟悉的場景了。

很多人感嘆,故鄉在淪陷。

人們從魯迅當年寫故鄉的文字中找到了相似的情緒:“漸近故鄉時,天氣又陰晦了,冷風吹進船艙中,嗚嗚的響,從篷隙向外一望,蒼黃的天底下,遠近橫著幾個蕭索的荒村,沒有一些活氣。我的心禁不住悲涼起來了。啊!這不是我二十年來時時記得的故鄉?我所記得的故鄉全不如此。”

學者黃喬生曾說,魯迅對家鄉徹底喪失了信心和希望,在給友人的信中,痛加詆毀,簡直要罵起來。當時魯迅說,在紹興到處都能碰到鬼把戲,從做官的到老百姓,各自心懷鬼胎,用心兇險,他真想呼吁上天發一場大洪水,把整個城市都毀滅了。

這種情緒未免有些極端,但類似的情緒卻以不同的程度讓人似曾相識。

今年5月,梁鴻接到邀請,去給團中央青年干部百村調研的年輕公務員們講一堂課,她想了想,定下的題目是《我們如何回到故鄉》,講了兩個小時。

“故鄉是被拋棄的。”梁鴻說。

不回故鄉,是一種深刻的無奈

梁鴻的書房在一幢小高層里,簡單,安靜,一張書桌朝著窗戶。她如今每天會坐在這里寫書,過去的一年,她去很多城市尋找梁莊在外打工的青年,她想記錄下這些遠離故鄉的孩子的故事。

“故鄉這個主題,是我最關注的。”梁鴻說。

梁鴻走訪了各地的梁莊青年,想聽聽他們在異鄉的生活,但一見面,老鄉之間的話題一下子就落進故鄉里,聊了一天,都是在回憶梁莊的故事,張家長李家短。

在異鄉,談論家鄉成為一個情感按摩的工具。在人們百無聊賴的閑侃中,故鄉一次次被升華,成為具有抽象味道的情感釋放的地方。

但真正讓他們回到故鄉,也不愿意。

回去做啥?沒錢沒希望。所以,有時候,人們對故鄉的念想,是分裂的。電影《手機》里,著名節目主持人嚴守一在北京打拼多年,在事業和生活最不順利的時候,回到了故鄉,得到了釋放。

而在平時,他幾乎不回故鄉。

“農村現在是沒有吸引力的。我們都在建設大城市,年輕人離開故鄉來到城市,帶著夢想,追求大城市的幸福,他們中很多人的期望是,在大城市定居,過上體面的生活,若干年后,這里會成為自己孩子的故鄉。”梁鴻說。

這樣的愿望要實現卻很難。

梁鴻的一個堂侄在北京打工多年,現在是某大學食堂的員工,一個月3000多元的薪水,在很多梁莊人看來,很不錯了,夠體面的了。

有一次,梁鴻和他吃飯,酒過三巡后,這個侄兒有些激動,當梁鴻問他將來有什么打算時,他說,不回故鄉。他解釋說,回故鄉啥事也成不了,日子過著沒勁。

然后他就跑出去給還在梁莊的爺爺打電話,爺爺快90歲了,耳朵背,他就抱著話筒提著嗓門喊話,土里土氣的方言,完全放開音量,在旁人聽起來,像一場曠日持久的爭吵。從屋里面跑到屋外,從屋外跑回屋里,電話通了十來分鐘。其實,這次通話,爺爺在那邊幾乎沒有說話,只是不停地嗯哈,間或發出衰老的輕嘆聲,孫子在這頭嘰里咕嚕說了好半天,掛了電話,眼圈都紅了。

“我就想給我爺爺打打電話,我就想聽聽我爺爺的聲音。”這位侄兒說。

“不回故鄉”背后,其實依舊保留著劇烈的不舍和某種不甘心,“在外面混,大城市里打工掙錢,累,日子過得不易,但不這樣又能怎樣,誰讓故鄉窮,誰讓掙錢的地兒都在大城市里呢?”

梁鴻說,她感到這個侄兒的心其實一直還在故鄉,但人卻只能在北京。這是一種深刻的無奈。

漫長的臨時生活

“我們都成了‘擱置的人。”梁鴻說,“生活在別處。”人們背井離鄉后,就成了“擱置”的人,漫長的臨時生活。

梁鴻的表姐夫現在北京南城一家汽修廠里做工。梁鴻那天去看他,走進他的宿舍,一個5平方米的小屋,磚頭壘起來的床,旁邊放著一塊案板,上面放著包包菜,一碗面條。

“整個房間特別簡陋,特別暫時,特別寒酸。”梁鴻說,當時她問,你為啥不買個電視,一天忙下來,也好有個放松。

他說,我一天忙到晚,回家吃完飯,洗個腳,就倒在床上,聽聽收音機,就睡了,一早起來,洗把臉又出去干活了。在這個屋子里,他住了7年,很少回梁莊。

“沒有一點溫暖感覺。”梁鴻說,其實這個表姐夫覺得,自己不過暫時住在北京,賺個錢,總有一天掙夠了錢就回家。

但這需要漫長的等待,很可能,一輩子都在“臨時”和“暫住”中消耗掉了。

“暫住證的提法很可怕。”梁鴻說,這意味著人的精神沒有著落:臨時住在遠離故鄉的大城市,但故鄉又難以回去,“我們就成了夾縫中人,游離的人。”

梁鴻打算回家過年,更主要是出于一個旁觀者的觀察。但她也覺得,過年的氣氛確實大不如前,年輕人多不回家,滿眼都是老人,縮著衣袖坐在家里。

“回家的路很遠,路費也貴,票也難買,這都是客觀因素。另一個原因就是,回家也沒意思,大家都不在家,很多兄弟,七八年都沒有見過面。鄉村確實在蕭條,沒有辦法。”梁鴻說。

我們都沒有了故鄉

王娟(化名)的故鄉在連云港,江蘇北面一個臨海的小城市。大學畢業后,她到南京工作,省會的生活,忙碌而繁華。有一天她覺得很累,打算回鄉,回去的路上,腦子里勾畫出很多美好的圖景,但真正到了家,一股巨大的不適應感覺撲面而來。

沒有夜生活。天黑拉燈就睡覺。時間像被搟面杖碾過一遍,又細又長,很難熬。“也沒有半夜從酒吧出來邂逅帥哥的機會了。”她調侃道,就像電影《孔雀》中的那種沒有希望的落寞的小縣城。

她才發現,自己更適應省會的生活,喧囂、忙碌、勞累,還有一樣故鄉看不見的東西——機會和希望。

李慧是四川人,大學畢業后留在北京一家傳媒公司,成為家鄉人眼中羨慕的白領。然而,再回到故鄉那樣的小城市,她發現那套行為規則和人際關系,她早已陌生,而久別的留在故鄉的舊時摯友,也不再有共同話題,當她有意無意地在老友聚會的飯桌上說起朝鮮的落后,金正日去世時,總不免引起一陣冷場。

“他跟咱們有啥子關系嘛。”沒人對此感興趣。李慧說,“故鄉與外界很遠,我和故鄉也很遠。”

專欄作家十年砍柴前不久寫了一本回憶故鄉的書,《進城走了18年》。他在書的封面上寫了一段話:“歲月偷走了青春,記憶依舊年輕,離鄉路上的那些風景,是永遠消逝的耕讀文明。”

十年砍柴是湖南人,本名李勇,18歲負笈北上,至今22年。

李勇對《中國新聞周刊》說, 自己大概每年要回去一次故鄉,有時還一年回去好幾次。多數并不是春節,而是利用公差順道看看父母。

“我們三兄弟都定居在外省,只有姐姐姐夫一家在老家湖南陪著父母,父母也不愿意離開故土跟著兒子們度過晚年,他們堅信只有終點停在故鄉、停在老宅的人生,才是圓滿的。”

他最近一次回去,是2011年清明,哥哥也回來了,弟弟因為距離更遠沒有回。他們去爺爺、奶奶的墳上掛青——將紙幡插在墳頭上,將墳頭上長了一年的荊棘茅草割干凈。

李勇說,“一提起故鄉,我首先想到的是村門口的一眼井。”他對這口井記憶最深,它不僅是全村二十戶人畜最重要的水源,而且也是全村最重要的公共財產,在祠堂、族譜被迫消逝的數十年里,它是維系村里人的精神紐帶。

這口井離他家有三十級陡峭的臺階,兄弟姐妹品嘗農家生存之苦,也是從這口井開始;對于李勇來說,關于這口井的記憶還和爺爺的死聯系在一起。

讀五年級的時候,爺爺患腦溢血去世了。“我媽和我嬸子按照當地的風俗,拿著紙錢,到井邊點燃,然后大哭。”這叫“買井水”,告知井神,某個人已經去了另一個世界,他不再喝這口井的水,感謝井水滋養了他的一生。

“后來我在想,這種儀式還有一個功能是告知,家逢喪事,不可能一家一戶告知,請幫忙。井邊一哭,這個消息傳出來了……”

李勇每次回去,都會聽父母講哪位爺爺或叔輩又走了,村里熟悉的人越來越少了,那些孩子們,他不認識他們,他們也不認識他。

“他們父親,是和我一起長大的一代人,多數在外打工。”李勇說,整個村落,已不復是一個生態完整、充滿活力的系統,而是殘缺的、停滯的,安靜得可怕。連牛羊的叫聲都少了,童年時最常見的“日之夕矣,羊牛下來”的景象很難見到了。

然而最令他感到無法忍受的是,這次回鄉,他發現村口的這眼井也幾乎廢棄了。

每個人的家鄉都在淪陷

熊培云是江西人,寫了一本有關故鄉的書,他告訴《中國新聞周刊》,他的故鄉的諸多變化里,最不能容忍的就是一些古樹被人連根挖走。

“村邊曬場的那棵老樹,有幾十米高,不僅在我孩提時代給了我昂揚挺拔的斗志,同樣見證了這個村莊的幾百年歷史,而當我有朝一日離開故土,遠足他鄉,它又是那樣溫情滿滿,成為游子望鄉之時的歸所。”他說。

沒有了樹,土地會失去靈魂。熊培云說:“上世紀80年代,我曾經在這棵大樹旁,邊收割水稻,邊聽崔健的《一無所有》,與父母在田間地頭忙著‘雙搶。而現在,雖然表面上我在城市里過得意氣風發,彈去了泥土,卻在不知不覺中失去了心底的家園。”

2008年春天他回故鄉,少年時的一位好朋友開車將他送回故鄉小堡村,他只在村子里待了十幾分鐘,就為了去看看大樹被挖走后的那個土坑。有一句流行的說法,每個人的家鄉都在淪陷。熊培云很認可。在一些地方,比如蘇南,鄉村和縣城都在招商引資中變得工廠林立,當地居民也頗為富裕,年輕人可以在家門口的工廠上班,他們不需要背井離鄉。

但這并不意味著他們能留住故鄉。接受采訪時,很多人感嘆,就算故鄉始終在身邊,也早已變得不一樣——城市大拆大建,新農村建設如火如荼,在一系列的政策命令下,無論鄉村還是城鎮,都急急忙忙地改頭換面,新樓房新街道新超市新的河堤新的橋梁,原本熟悉的地方,反而有些陌生。一位接受采訪的人說:不夸張地說,現在回家,都要帶地圖了。

一位曾到蘇南昆山采訪的記者描述說,當地政府在“提前實現全面小康”的口號下,打算讓村民都能住樓房,于是一個個村落被規劃整合成整齊劃一的新式小區,然而那些突然被迫搬進樓房的村民,住進新房的第一件事卻是拆掉煤氣灶,在貼著瓷磚鋪著地板的廚房里砌一座老式鍋灶,然后在墻壁上掏出個洞,伸出一截鐵皮制成的煙囪,他們依舊習慣爐火從爐膛舔出來的感覺,那才有生活的意思。他們也會將在高高的樓房的窗戶外,照舊例掛上一張竹匾,或者一面鏡子。

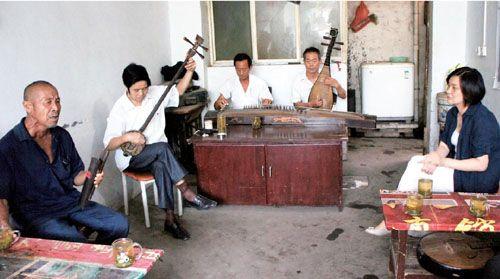

故鄉說起來很抽象,其實不過是一個個具體的細節,比如葬禮。

梁鴻提到一個例子,在那些建設一新的村鎮,村民們還會照舊例在做白事時候搞一場儀式,但原來在鄉野進行的這種儀式,如今只能在車水馬龍的街市里進行,每每看到這種情況,她就不免有種無來由的荒誕感。★

(應受訪者要求,文中陳明、張軍為化名)