中小商業銀行內部評級體系建設的研究——以非零售類信用風險暴露為例

程 瓊 蔡正高

(1.內蒙古財經學院 會計學院,內蒙古 呼和浩特010070;2.天津財經大學 統計學院,天津300222)

隨著巴塞爾新資本協議Ⅱ與Ⅲ在中國的推廣實施,中國銀監會也擬定2018年底全國銀行業金融機構必須全面達到巴塞爾新資本協議Ⅲ的監管規定。對于大型或活躍的中型商業銀行來說,這個目標應該可以實現,除了全面實施風險的量化管理之外,還要強化自身的資本充足率與貸款損失準備監管,并改進流動性風險監管等。但對于一般的中小商業銀行而言,全面風險管理的量化實施還在摸索中,尤其是信貸風險管理的核心手段-內部評級法的實施都是一個漫長的過程,需要科學和系統的規劃安排、靈活而準確的技術路徑以及強大而有效的制度保障等。

相對于大型或活躍的中型商業銀行,中小商業銀行在數據積累、業務操作及流程合規、信息系統建設、配套制度建設及執行力度、風險管理手段及員工專業素質建設等各方面都存在差距和不足,其中內部評級模型的開發及應用是核心。目前,國內外關于內部評級模型方面的研究比較多,詹原瑞[8]、梁世棟[6,7]等理論和實務界學者均出版專著系統研究該問題;曹勁[5]、章璋[9-12]等商業銀行風險管理實務界專家也有多篇論文論述內部評級模型開發的一系列問題。

本文僅以非零售類信用風險暴露為例,闡述中小商業銀行內部評級模型開發的思路及實施技術路徑、信息系統規劃的思路及實施、配套制度的建設及實施等。

一、內部評級模型的開發思路及實施路徑

根據《新資本協議》及中國銀監會的規定,商業銀行可以采取時點評級法、跨周期評級法以及介于兩者之間的評級方法估計債務人的違約概率。債務人評級應同時考慮影響債務人違約風險的非系統性因素和系統性因素,非系統性因素是指與單個債務人相關的特定風險因素;系統性因素是指與所有債務人相關的共同風險因素,如宏觀經濟、商業周期等。一般來說,商業銀行應至少估計債務人未來一年的違約概率。商業銀行的債務人評級既要考慮債務人目前的風險特征,又要考慮經濟衰退、行業發生不利變化對債務人還款能力和還款意愿的影響,并通過壓力測試反映債務人的風險敏感性。如果數據有限,或難以預測將來發生事件對債務人財務狀況的影響,商業銀行應進行保守估計。

考慮到國內中小商業銀行目前的業務與技術等的發展情況,部分比較活躍的城市商業銀行或農村商業銀行具備較完善的、質量較高的數據積累,用于構建某些少數大行業的未來一年違約概率預測的統計計量模型。對于其他的中小商業銀行或某些行業,由于其數據積累或質量問題,不足以支撐開發統計計量模型用于預測未來的違約概率,我們需要采取折中的辦法,如開發介于傳統評分卡與統計計量模型之間的所謂“評分卡模型”。

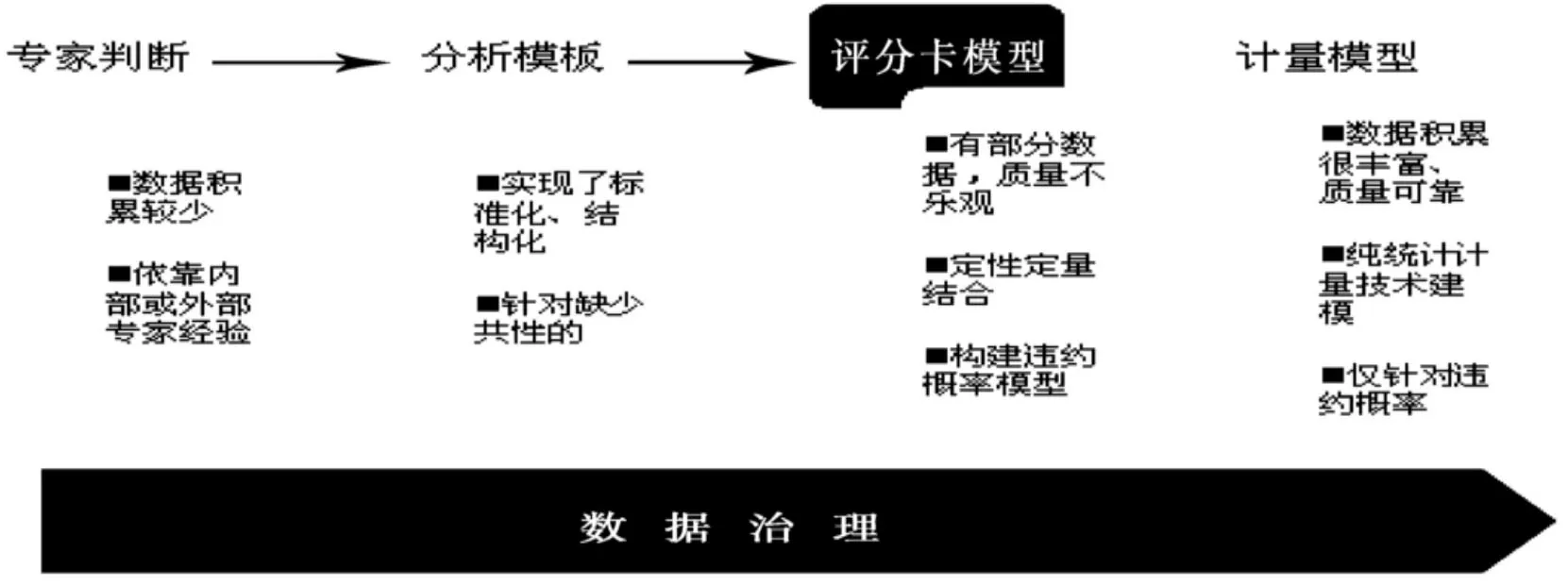

(一)評級模型的演變路徑

評級模型的開發是建立在商業銀行長期數據治理的基礎上,完善的數據標準、良好的數據質量和豐富的歷史數據積累是評級模型開發成功與否的關鍵。總體來說,評級模型大致有四類:專家判斷、分析模板、評分卡模型及計量模型。

1.專家判斷。顧名思義就是針對商業銀行早期開展業務采用的,缺乏能反映客戶特征基礎數據積累,只能依靠內部或外部專家的經驗判斷;每一個級別有一系列定性的定義,完全由信貸專家主觀給定評級,難以保證信貸評價的一致性,其成功的關鍵在于已將合適的人放在合適的崗位上,但不能對風險進行量化。這也是商業銀行基礎數據積累、數據標準制定及評級模型開發的基礎。

2.分析模板。是“純粹專家判斷”的延伸,信用評級仍然由信貸專家給出,每個級別有一些定量的確定標準,在同一個行業可能保持一致性,但不同行業很難比較,也不能量化風險。即商業銀行有了一定的數據和業務經驗積累之后,形成了一些成型的模板化分析框架,初步實現了標準化和結構化,也對之前的數據標準等做了新的完善和補充。

3.評分卡模型。介于經驗判斷與計量模型之間的一種過渡方法,結合專家經驗和統計分析方法制定,信用評級最后仍由信貸專家決定,但給出了詳細的判斷比率和標準,一定程度上保證了不同行業、企業一致性,且可以通過映射或統計方法量化風險。即通過一些統計分析工具對前期積累的業務數據進行分析和挖掘,抓取客戶基本特征;利用內部或外部數據,分別開發評分卡與違約概率模型,將顯著影響客戶違約的特征因素納入評分卡及違約概率模型中,并通過定性定量分析及主標尺調整,實現兩者的直接映射。這也是對商業銀行數據治理的一次重大完善,為計量模型開發打下數據基礎。

4.計量模型。即通過統計計量技術建模,實現客戶基本面、財務、賬戶行為等各種特征因素與其違約概率之間的直接映射關系,可完全量化風險。這依賴于完善的數據標準及數據積累、可靠的數據質量及模型的正確使用。

圖1 評級模型開發的四種方法

上述四種方法并不存在絕對先后順序,對于中小商業銀行來說,可以分行業或業務種類等分別并行,其中主要是取決于數據積累及質量。

(二)評級模型的開發思路

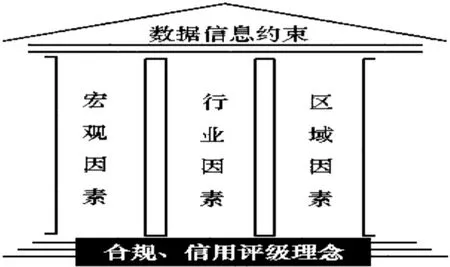

一般來說,客戶信用評級方法是充分揭示企業客戶特征,在關注客戶經營狀況的基礎上,考慮宏觀、行業、區域等現實因素對其償還能力綜合評定。因此,客戶評級模型的開發是在合規的前提下,主要涉及六個方面的內容:

兩個基礎,即合規基礎與評級理念,其中合規基礎要求模型開發以商業銀行滿足《新資本協議》要求為主線,結合中國國情和金融結構特征,符合銀監會的相關監管規定;評級理念為:運用科學的指標體系,采用定量分析和定性分析相結合的方法,通過對評級對象的財務風險、經營風險等各種相關風險因素客觀、科學、公正的分析,對其整體償債能力綜合評價,涵蓋宏觀經濟運行特征、企業所在行業特征、區域特征和特殊性風險特征等。

三個支柱,即宏觀因素、行業因素與區域因素,其中宏觀因素主要是考慮經濟運行周期對企業經營的影響,尤其是經濟下行周期;行業因素主要考慮行業基本運行特征及特殊性風險特征,即行業競爭狀況、政策環境、供需狀況、財務狀況、產業鏈狀況等;區域因素是在揭示行業整體信用風險的同時,重點分析區域性行業的競爭地位、資源稟賦、政策支持、行業經濟績效等發展狀況,據此確定區域性重點行業發展的主要風險點,對區域性重點行業信用風險水平做出判斷和揭示。

一個約束,即中小企業的數據與信息約束,最終評級結果歸結到債務主體的償還能力上。

圖2 評級模型開發基本思路

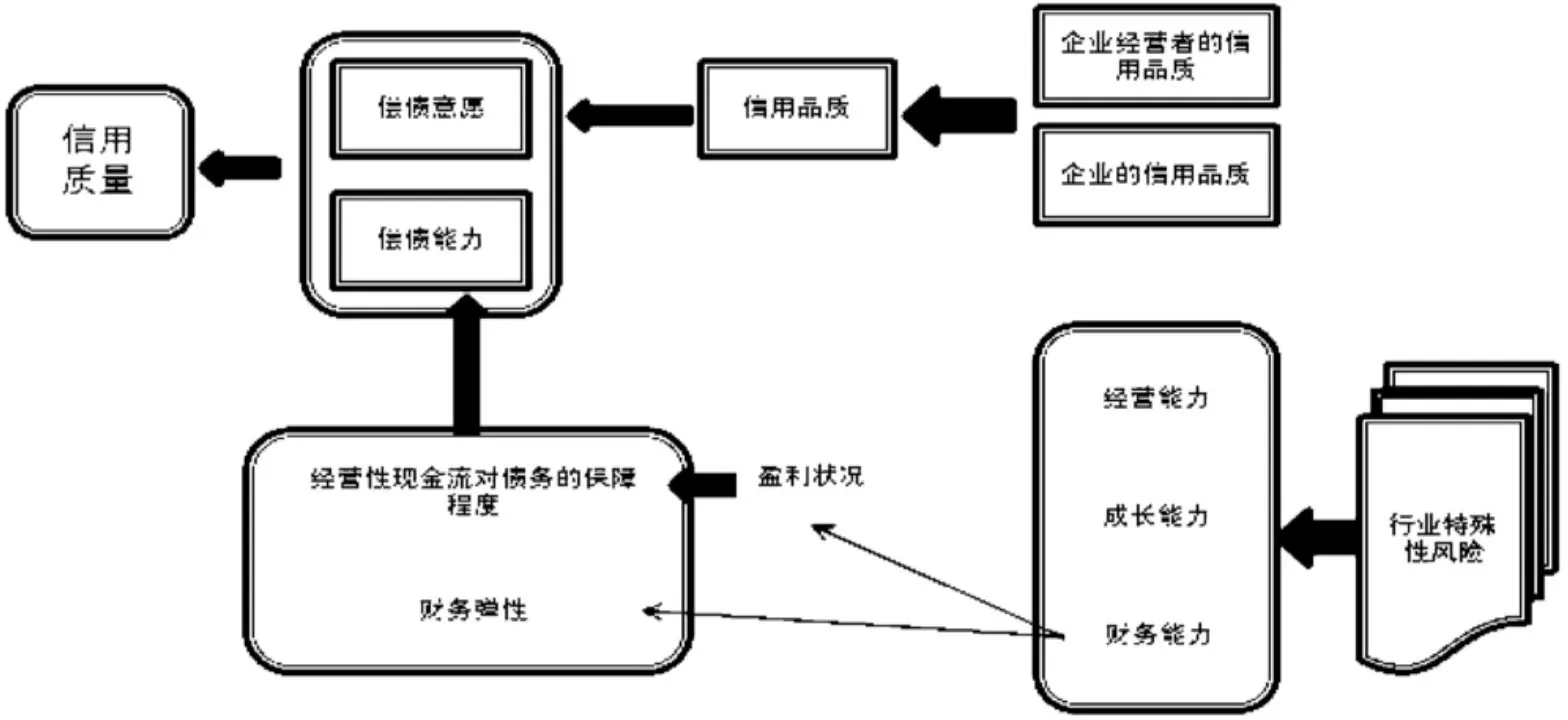

(三)評級模型開發的技術路徑

結合上述評級模型的開發思路,債務主體的信用質量主要從償債能力與償債意愿兩方面進行考察,其中償債能力側重于經營性現金流對債務的保障程度以及債務主體本身的財務彈性;償債意愿則更多的是定性分析,側重債務主體本身及企業經營者的歷史信用品質狀況。

圖3 評級模型開發基本路徑

在實際業務中,考慮到數據治理、技術水平等,當前階段中小商業銀行主要采用的是評分卡模型與違約概率模型相結合的模式,并以評分卡模型為主,通過模型校準及覆蓋商業銀行所有資產組合模型的主標尺,將違約概率與評級風險等級聯系起來;同時,實現兩個模型的相互校準、與外部主標尺的校準及使其映射到“真實”違約概率。這種模式的好處如下:

1.結合了評分卡前瞻性強和“違約模型”一致性好的優點。評分卡的優點是能夠加入一些前瞻性的關于行業趨勢、經濟周期、技術革新和標準變化等財務數據以外的定性風險因素;違約模型的優點是客觀,以數據為基礎,一致性強,量化程度高。

2.同時采用兩種方法,可以進行相互校驗,促進兩者的逐漸完善。

3.同時采用兩種方法,有利于全行上下實施。評分卡主要面向客戶經理和評級人員,違約模型主要由總行評級技術人員使用。由于評分卡更直觀,操作性強,易被客戶經理理解和接受,不會像“違約模型”那樣因“黑匣子”而遭到抱怨和抵觸。

4.同時采用兩種方法,更有利于針對不同情況靈活掌握風險量化的程度。

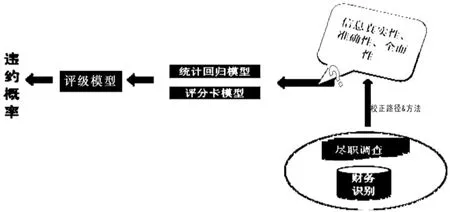

圖4 當前階段中小商業銀行評級模型開發的基本技術路徑

隨著國內中小銀行數據治理不斷完善及風險管理技術的不斷提高等,其最終可以實行內部評級高級法,開發“純統計計量”的評級模型,實現客戶信用風險的完全量化。

(四)評級模型開發過程

根據中小商業銀行客戶評級模型開發的基本思路、技術路徑及基本原則,我們可以將整個過程分為8個步驟:數據收集與清洗、數據分析、重要業務定義、樣本選擇、模型分組、變量構造、模型構建、模型校準等。

在中小商業銀行的業務實踐中,數據收集與清洗、數據分析等環節需要耗費很大的工作量。對于有比較完善信貸業務信息系統的商業銀行而言,內部數據收集相對要容易一些,但歷史數據的補充和完善、外部數據的收集與加強等也都是復雜的工作。而對于缺乏比較完善信貸業務信息系統的商業銀行而言,這項工作將要耗費大量的人力和物力。對于數據分析、重要業務定義、樣本選擇、模型分組、變量構造及模型構建等幾個階段的工作均有比較成熟的方法和模式。

在評級模型開發完成后,無論是哪種模型,都需要對模型進行校準,使其可以映射到所謂的“真實”違約概率,同時,通過覆蓋所有資產組合模型的主標尺,將違約概率和評級風險等級聯系在一起。“模型校準”的定義可以描述成:將債務人風險模型的結果對應到真實的違約概率,經過主標尺的映射得到債務人的評級等級。評級模型的校準獨立于模型開發的過程,可以不涉及模型的開發過程,其作用很重要。按照巴塞爾委員會在其工作說明文件中指出,違約概率模型的驗證需要兩個步驟:第一步是驗證評級排序的區分能力;第二部是驗證違約概率量化的準確性區分能力,即校準的過程。在實際的模型校準過程中,不僅要考慮違約概率的準確性問題,還要同時照顧商業銀行評級分布的要求,甚至涉及評級模型時點/跨周期特性的調整。一般來說,評級模型的校準涉及三個主要因素:主標尺、中心違約趨勢和債務人評級分布。

總之,評級模型實現審慎性原則只是基本要求,要使模型在實際應用中有說服力還是要盡力實現模型的準確性,這就要求評級建設需要不斷收集高質量的數據,改進建模方法,優化建模過程,最終建立精確計量風險的模型。

(五)評級模型驗證機制

任何模型都是有風險的。評級模型風險可能來源于數據清洗、模型開發、測試部署、運行和維護等模型的整個生命周期,產生的原因可能有很多,比如:對影響模型結果的風險驅動因素考慮不全面、統計假設等出現錯誤、自變量與因變量之間的傳導關系假設錯誤、模型的有效性隨著時間的推移而失效、參數估計錯誤、樣本選擇不正確或不具有代表性、模型開發過程中編碼錯誤等。因此,所有的評級模型,不管基于統計分析的違約概率模型還是評分卡模型,都需要經過量化方法驗證,是控制模型風險、檢驗模型在實際環境應用中的有效性、準確性、穩健性及預測能力等的重要手段。

評級模型一般采用KS、ROC、AR等指標來檢驗其有效性及模型的風險區分能力;采用樣本外檢驗、二項檢驗、條件信息熵等來檢驗模型的準確性;采用轉移矩陣分解、特征分析等來檢驗模型的穩定性。

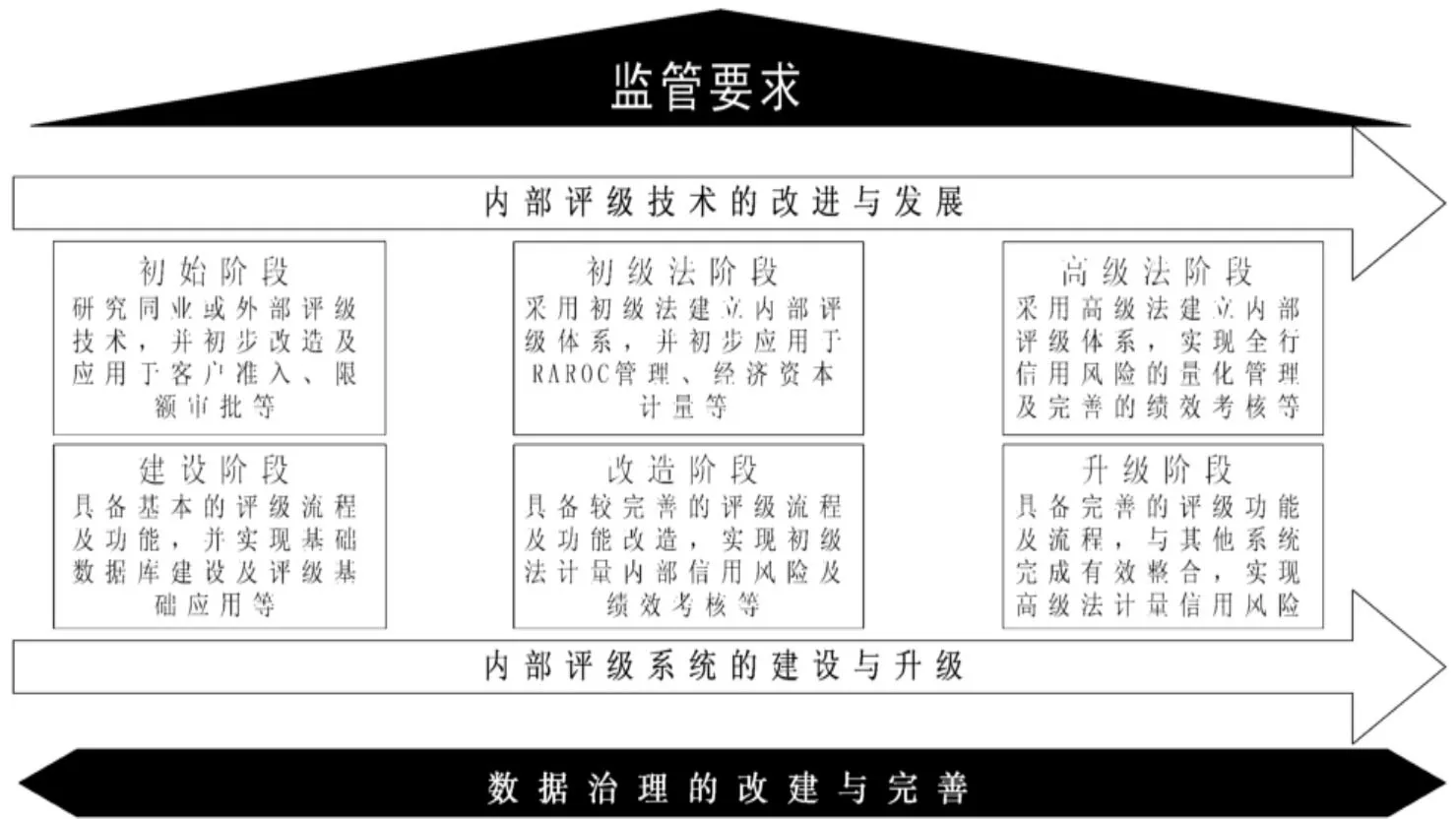

二、內部評級系統的開發思路及路徑

在商業銀行的實踐中,具備一定條件的商業銀行都是將內部評級系統納入全行的風險管理系統由總行的風險管理部門來主導統一設計、開發和實施,也有中小商業銀行將其作為單獨的系統交由外部機構來設計和開發,并考慮與全行風險管理系統的對接。不管怎樣,內部評級系統都是商業銀行客戶信用風險識別、管理、計量等的基礎和核心,需要重點對待。

目前,與內部評級技術的應用一樣,國內中小商業銀行的內部評級系統建設的整體狀況不容樂觀,主要有以下幾個方面的問題:(1)缺乏整體、系統性的IT規劃,管理信息系統,尤其是風險管理系統建設有待加強,內部評級系統建設更未在大多數中小商業銀行信息部門的IT規劃中;(2)大多數中小商業銀行未建立獨立的內部評級系統。有的中小商業銀行將內部評級的功能嵌在信貸業務系統中,僅提供簡單的評級模型和結果供信貸業務部門參考,談不上準確性及評級結果的應用;有的未在整個IT系統中考慮內部評級,而依賴于外部評級的支持等;(3)少數中小商業銀行開發了獨立的內部評級系統,但是由于當初設計缺陷、自身內部評級技術不成熟或缺乏必要的制度保障等原因,內部評級系統未在業務部門真正用起來,未真正發揮風險管理的作用;(4)部分中小商業銀行的內部評級系統開發是由中小企業部或其他業務部門,而不是風險管理部來推動開發,這導致內部評級系統在貸前、貸中及貸后管理中的作用降低,業務覆蓋面不全,標準不統一等,從而評級結果的應用受到限制;(5)部分中小商業銀行在內部評級系統建設初期,未充分考慮到自身業務情況和實際,盲目照搬業內的最佳實踐或引進成型的外部機構開發的內部評級系統,甚至有的想在初期就建設一個業務種類齊全、技術先進和功能完備的內部評級系統,這其實是不切實際的,一方面造成資源浪費,成本高企,另一方面造成評級技術及系統成為“空中樓閣”,很難滿足實際業務需要。

因此,從中小商業銀行的業務實踐出發,其內部評級系統的開發與設計必須服從于到全行的整體IT規劃,由風險管理部門主導,更側重于分階段、有規劃、可擴展性和可移植性,既做到有前瞻性,又不能不切實際地一步到位,注意與自身的內部評級技術的改進緊密結合。需要注意以下幾點:(1)借鑒其他活躍商業銀行的框架,根據自身業務的特點與重點行業,基于自己業務地區建設客戶數據系統,形成開放的動態維護的運行機制;(2)在系統設計中要注重因素和項目的擴展屬性,為后續維護創造技術條件。如此,以逐漸擴張的方式,實現內部評級數據庫及評級系統的長期建設;(3)形成簡便易行的風險度量技術,由于市場環境與企業發展水平的差異,中小商業銀行必須改進相關成熟的內部評級技術,而不是照搬新巴塞爾協議體系提供了具有國際經驗的評級技術或其他商業銀行成熟的評級技術,必須形成自身從初級到高級的技術系列。抓住主要特征,而不求全責備,是發展評級技術的基本思路。評級技術的核心是風險度量,而選擇簡潔而切中要害的風險因素則是重中之重;(4)培訓專業人才,依托監管機構或外部的培訓力量,為中小商業銀行提供長期專業人員培訓,著重于評級技術及內部評級系統的使用與維護等。

圖5 商業銀行內部評級系統設計思路示例

三、配套制度的建設與實施

除了建立相匹配的改善治理結構和信貸組織架構、完善商業銀行常規性的規章制度和操作規程之外,中小商業銀行在內部評級模型開發與內部評級系統建設初期還需要專門設立模型與系統使用相關的配套制度,并通過完善員工及崗位的日常管理、績效考核等來加強制度的落實,確保商業銀行在業務擴張的同時,全員重視風險管理和基礎數據建設,改善風險管理文化,最終形成風險控制的可持續發展機制。

在內部評級模型開發和運行監控方面,中小商業銀行應該專門設立模型開發過程記錄、模型驗證、模型監控、模型缺陷補救、內部評級體系運行審計等各種制度和辦法。從商業銀行董事會和高級管理層開始對模型的開發、維護、驗證等給予足夠的資源支持,并推動內部評級模型在日常風險管理中的持續運用和不斷優化,處理好模型開發、應用與賦有營銷職能的單位之間的利益沖突,最終形成良好的模型治理機制。

在內部評級系統的建設與維護上,一方面,建立完善的考核及管理機制,將內部評級系統的使用與銀行相關崗位人員的工作與業績掛鉤,使得內部評級系統能真正在日常業務中得以發揮作用,在全行內逐漸形成信用風險量化管理的文化、理念和氛圍;另一方面,建立內部評級系統及體系的持續不斷的后評價機制,及時發現問題,及時進行評級技術和系統的動態維護,確保評級結果反映商業銀行的信用風險真實狀況。

四、結論

目前,國內中小商業銀行仍依靠追求規模來獲得市場份額、實現增長的模式,風險管理的現狀和理念仍需要改變和強化,這需要一個很長的過程;但也是內在發展要求和外部環境變化的需要。根據監管部門的定位,中小商業銀行的服務對象就是中小企業,在大家普遍看來,中小企業的風險相對較高;因此,中小商業銀行更應該堅守監管底線,并追求自身內在發展和盈利的質量,做到從量到質的轉變。

中小商業銀行要做到自身風險管控的合規性、科學性與可靠性,就需要在數據治理、內部評級法實施、內部評級模型建設、內部評級系統建設與相關配套制度等方面練好“內功”,并做好系統性規劃,一步一個腳印逐步實施,切忌照搬照抄和冒進。

[1]Güttler,A.and Wahrenburg,M.The Adujustment of Credit Ratings in Advance of Defaults[J].Journal of Banking& Finance,2007,(3):751-767

[2]Carey,M.and Hrycay,M.Parameterizing Credit Risk Models with Rating Data[J].Journal of Banking & Finance,2001,25(1):197-270

[3]巴塞爾銀行監管委員會.第三版巴塞爾協議[M].北京:中國金融出版社,2011.

[4]巴曙松,朱元倩.巴塞爾資本協議III研究[M].北京:中國金融出版社,2011.

[5]曹勁.非零售類風險暴露信用風險模型的校準和主標尺開發[J].國際金融研究,2011,(6):88-95.

[6]梁世棟.商業銀行風險計量理論與實務(《巴塞爾新資本協議》核心技術)[M].北京:中國金融出版社,2009年

[7]梁世棟.商業銀行風險計量理論與實務(《巴塞爾新資本協議》核心技術,修訂版)[M].北京:中國金融出版社,2011.

[8]詹原瑞.銀行內部評級的方法與實踐[M].北京:中國金融出版社,2011.

[9]章璋.模型驗證:“花瓶”還是“安全閥”-香港地區銀行的經驗及啟示[J].銀行家,2011,(4):100-102.

[10]章璋.對商業銀行實施內部評級法的思考[J].銀行家,2010,(10):65-67.

[11]章璋.中國銀行業的新協議之路:合規要求與實踐難題[J].銀行家,2009,(12):,18-22.

[12]章璋.從“巴塞爾協議Ⅱ”到“巴塞爾協議Ⅲ”:改進及對銀行業的影響[J].銀行家,2011,(5):66-69.