低位直腸癌保肛手術與Miles術的療效分析

井曉亮

河南省夏邑縣第二人民醫院普外科,河南夏邑 476400

低位直腸癌是指距離肛緣<6 cm的直腸癌,是最常見的消化道腫瘤之一,其中包括超低位直腸癌,即距離肛緣5 cm以下的直腸癌。直腸癌治療的最終目標是最大限度地控制腫瘤生長,提高患者的生活質量,延長其生存時間。Miles手術曾一度被認為是治療低位直腸癌的標準術式,但其帶的永久性造口給患者的生理及心理造成了嚴重困擾。近年來,隨著對直腸系膜的新的認識及直腸癌淋巴轉移特征的研究深入,為低位保肛手術的可行性提供了理論依據,因而低位直腸癌保肛手術在臨床上得到迅速發展,其治療效果也有了很大的提高。本院2008年1月~2011年6月對30例低位直腸癌患者施行保肛手術,療效確切,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

所選低位直腸癌30例患者中,男24例,女6例;年齡27~76歲,平均50.7歲。術前腸鏡病理均診斷為距肛門口6~8 cm的直腸腺癌。Dukes分期:A期12例,B期11例,C1期5例,C2期2例。。病理類型:管狀腺癌20例,其中高分化腺癌12例,低分化腺癌8例;乳頭狀腺癌7例,黏液腺癌2例,印戒細胞癌1例。選取同期行Miles手術的低位直腸癌10例,男8例,女2例,年齡26~78歲,平均51.4歲。Dukes分期:A期2例,B期5例,C1期2例,C2期1例。病理類型:管狀腺癌6例,其中高分化腺癌4例,低分化腺癌2例;乳頭狀腺癌2例,黏液腺癌1例,印戒細胞癌1例。兩組患者在性別、年齡、分期及病理類型差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 保肛手術 麻醉成功后,所有患者均取截石位,取左下腹壁切口,依次切開腹壁,暴露術野,直視下小心切斷兩側直腸側韌帶,然后在骶前筋膜與直腸固有筋膜間隙細心分離,注意止血。切除全直腸系膜并清除區域淋巴結及周圍脂肪組織。游離直腸直至肛提肌水平,分別在腫瘤上方10 cm及下方2~3 cm處切斷腸管,用吻合器將遠端直腸和近端直腸吻合。0.9%氯化鈉注射液沖洗腹腔和盆腔,徹底止血,骶前放置引流。術后2 d擴肛至肛門排氣。如遇到吻合口水腫、縫合條件欠佳時行橫結腸造瘺,減壓,待吻合口愈合后再行回納。所有患者病理回示所有病例兩切端均陰性,根據術后病理分期決定術后放化療的方案,具體標準為Dukes分期A期者術后不行放化療,B期者行術后全身化療,C期者行術后放化療。

1.2.2 Mi l es術式 Miles手術亦遵循全直腸系膜(total mesorectal excision)原則,麻醉成功后患者取截石位,切口同保肛手術,暴露術野,直視下鈍性仔細游離直腸,分離周圍結構達盆底肌后,近端切斷部分乙狀結腸腸管,并閉合兩斷端避免污染腹腔,將近端乙狀結腸經左下腹切口行體外造瘺,遠端封閉經會陰部拖出肛門外;同時會陰組術者經會陰部入路,切除肛門,從后方拖出遠端乙狀結腸,沿腸壁游離直腸各壁,避免損傷周圍結構,創面徹底止血、仔細沖洗,經會陰部置管引流,間斷縫合會陰部傷口。Miles組術后綜合治療方案同保肛組。

1.3 觀察指標

手術時間、術中出血量、術后恢復指標(術后平均排氣時間、平均住院時間)、術后并發癥、術后隨訪1~24個月,觀察患者生存、復發及轉移情況并評估患者的生活質量 (采用SCL-90量表評分,該量表包括恐懼、焦慮、敵對、抑郁、軀體化等5個方面)。

1.4 統計學處理

采用SPSS 13.0統計分析軟件進行分析處理,組間比較采用t檢驗,計數資料用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者術中、術后情況及術后2年隨訪情況

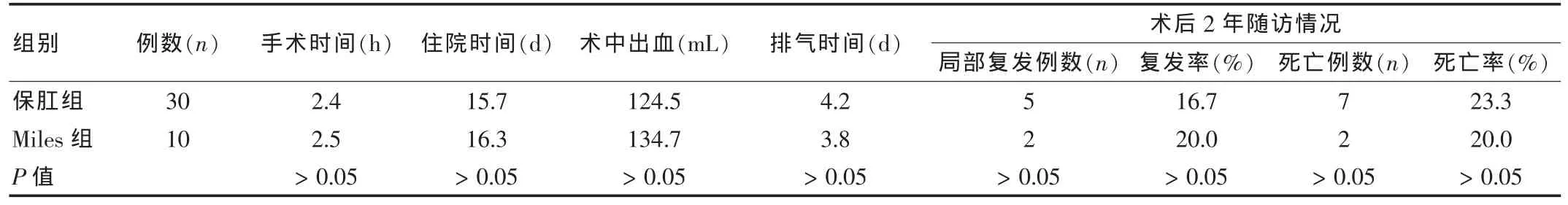

與Miles組比較,保肛組患者平均手術時間、住院時間短,術中出血量少,排氣時間相對較長,但差異均無統計學意義(P>0.05);術后2年隨訪,保肛組患者局部復發5例,復發率為16.7%,死亡7例,死亡率為23.3%;Miles組患者局部復發2例,復發率為20.0%,死亡2例,死亡率為20.0%,兩組復發率及死亡率差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 兩組患者治療生活質量評分調查比較

與Miles組相比,保肛組患者的恐懼、敵對、焦慮、抑郁及軀體化均明顯減輕,差異有統計學意義(P<0.05、0.05、0.01、0.01、0.01)。 見表 2。

3 討論

直腸癌是我國常見的惡性腫瘤之一,占整個消化道惡性腫瘤的第二位,近年來其發病率呈逐年上升趨勢。低位直腸癌是指位于腹膜返折平面以下,更嚴格地說是指腹膜返折平面以下至盆底肌肛管直腸環之間的直腸癌,即相當于距肛緣5~6 cm處的病變。治療手段主要以手術切除為主,治療目標就是追求根治以爭取患者的長期生存。其病因不詳,一般與飲食、年齡、基礎疾病、遺傳因素、生活習慣等有關。自從Miles于1908年首創了腹會陰聯合手術治療直腸癌的理念以來,由于該術式能夠根治性切除瘤灶,適時地擴大手術范圍,Miles手術一直受到了臨床外科醫師的推崇,被認為是治療低位直腸癌的金標準[1-2]。然而,Miles手術畢竟是致殘性手術,其帶來的永久性造口給患者帶來的生理及心理問題也一直嚴重困擾著患者,隨著社會經濟的發展,直腸癌患者也開始關注“生存”與“生活質量”的雙重選擇,因而許多肛腸外科醫師為腫瘤根治與功能保留之間保持最佳平衡的手術方案而不懈努力。低位直腸癌采取保肛術式有其充分的理論依據:(1)直腸的淋巴引流途徑有自身的特點,即腹膜返折以上的直腸只有上方和側方引流,肛管部有上方、側方和下方3個方向引流。低位直腸癌只有在向上方和側方的淋巴引流阻塞時,才有向下的逆向播散。同時,直腸黏膜不存在淋巴管,這使得低位直腸癌向下播散更為困難。(2)全直腸系膜切除(total mesorectal excision,TME)的提出,更是豐富了保肛手術的理論依據,使保肛手術成為了現實[1-2]。(3)保肛手術的實質就是保留肛管環和肛管,因而保留肛門排便功能。近年來研究證實[3-5],保肛手術并不會增加復發率。隨著對直腸癌解剖學研究的不斷進步,生物學行為的認識不斷深入,以及吻合器械的發展與普及,保肛術治療低直腸癌的比例逐年增加[6-7]。但保肛手術有其嚴格的適應證,須具備以下幾個條件:(1)對腺瘤癌變者遠端腸段切除>1 cm;(2)對早期病變、高分化癌患者遠端腸段切除>2 cm;(3)對分化較差的黏液腺癌、低分化腺癌者遠端腸段切除>3 cm,切除直腸周圍組織中無癌細胞浸潤,否則應改做Miles術。

表1 兩組患者術中、術后情況及術后2年隨訪情況對比

表2 兩組患者治療后生活質量評分情況比較(±s,分)

表2 兩組患者治療后生活質量評分情況比較(±s,分)

組別 例數(n) 焦慮 恐懼 抑郁 敵對 軀體化保肛組Miles組P值30 10 10.6±2.3 12.5±1.7<0.01 8.7±2.1 9.4±2.4<0.05 9.6±1.7 11.3±1.9<0.01 9.1±1.7 10.7±2.4<0.05 11.9±1.3 14.6±1.9<0.01

本組資料結果顯示,與Miles組比較,保肛組患者平均手術時間、住院時間短,術中出血量少,排氣時間相對較長,但差異均無統計學意義(P>0.05);術后2年隨訪,保肛組患者復發率為16.7%,死亡率為23.3%;Miles組患者復發率與死亡率均為20.0%,二者差異無統計學意義,這表明在根治的徹底性上,低位保肛術和傳統Miles術效果相當。但對所有低位直腸癌患者術后進行生活質量評估時發現保肛組患者SCL-90量表評分明顯低于Miles組患者,說明保肛術對患者的生活質量有明顯提高,達到了治療的目的,即“生存與生活質量”雙選擇的統一。總之,保肛術治療低位直癌使患者既獲得較滿意的療效,又保證了患者的生存質量,是一種較為理想的手術方式。

[1]郭京,祖國,王忠裕.低位直腸癌保肛手術的治療進展[J].大連醫科大學學報,2010,32(6):724-727.

[2]陳少瓏,黃順榮.低位直腸癌保肛手術治療現狀[J].中國現代普通外科進展,2010,13(9):719-722.

[3]朱惠剛.低位直腸癌46例保肛術臨床分析[J].中國醫藥導報,2011,8(2):49-50.

[4]吳國慶,楊日高,張渝科.47例中低位直腸癌低位前切除保肛治療分析[J].重慶醫學,2009,38(5):514-515.

[5]崔龍.低位直腸癌手術方式的選擇[J].外科理論與實踐,2010,15(2):96-99.

[6]謝錦生.低位直腸癌46例保肛手術治療的體會[J].臨床和實驗醫學雜志,2010,9(19):1479.

[7]孫楊忠,劉素君,鄭建偉.直腸癌低位保肛手術指征及手術要點[J].臨床和實驗醫學雜志,2007,6(11):37-38.