改良新式剖宮產術后再次開腹手術的臨床分析

楊梅紅

自新式剖宮產術被我國引進以來,其手術時間短、術中出血少、術后恢復快等優點,被廣泛應用于臨床,成為剖宮產常規術式,但再次開腹手術中的腹腔粘連遠期影響的問題則逐漸顯露出來。為此我院開展改良新式剖宮產術,與新式剖宮產術相比,降低了術后再次開腹手術的粘連發生率,粘連的程度也較輕[1]。本文回顧性分析改良新式剖宮產術后再次開腹手術的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2008年2月~2011年2月收治的因婦產科疾病行剖宮產術后5年內需再次開腹手術患者100例,年齡22~38歲,平均年齡(32.5±2.3)歲。其中再次剖宮產22例、異位妊娠34例,子宮肌瘤23例,卵巢囊腫21例。隨機平均分為兩組,觀察組行改良新式剖宮產術,對照組行新式剖宮產術,每組各50例,兩組患者在年齡、孕周、前次和再次剖宮產指征等無顯著差異,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組手術方法 采用新式剖宮產手術。麻醉采用硬膜外與蛛網膜下腔聯合麻醉,再次手術按原手術瘢痕處切開,于恥骨聯合上兩橫指處,恥骨聯合上第一道腹壁皺折處做切口,分離皮下脂肪、腹直肌,撕拉式進入腹腔。子宮切口6~10cm,1號線縫合子宮肌層,暫不縫合腹膜層和膀胱子宮反折腹膜,對合腹直肌,并用1號線縫合腹直肌前鞘,4號線縫合皮下脂肪,組織鉗對皮5min。

1.2.2 觀察組手術方法 采用改良新式剖宮產手術。麻醉采用硬膜外與蛛網膜下腔聯合麻醉,再次手術按原手術瘢痕處切開,于恥骨聯合上3cm處做切口,橫直切口15cm,切口正中處切開皮下脂肪3cm,橫向切開筋膜層2cm,鈍性撕開脂肪層。分離腹直肌,提起腹膜,打開一個小口,向上撕拉筋膜層、腹膜、腹直肌。于膀胱腹膜反折下2cm處橫切開子宮下段2cm,延長兩側弧形10cm,刺破胎膜吸出羊水,分娩胎兒。于子宮肌層注射10U縮宮素,胎盤剝出后娩出。采用1號線縫合子宮肌層,待縫至頂端后向對側縫合肌層,包埋第一層縫線,清理盆腔內積液和積血,采用1號線縫合腹膜、腹直肌、筋膜層、皮膚、皮下組織全層。

1.3 觀察指標 觀察兩組患者再次剖腹產的開腹出血量、開腹時間及腹腔粘連情況。腹腔粘連等級:1級,無粘連;2級,腹膜與子宮輕度粘連,腹壁與腹膜輕度粘連,腹膜與部分網膜輕度粘連;3級,子宮與膀胱廣泛粘連,子宮與腹膜廣泛粘連;4級,子宮與腸管嚴重粘連,子宮與膀胱嚴重粘連。其中3、4級為重度粘連。

1.4 統計學方法 采用SPSS10.0軟件進行統計分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者觀察結果對比 觀察組開腹時間和開腹出血量均明顯優于對照組,兩組比較差異均具有統計學意義,P<0.05(表1)。

表1 兩組患者開腹時間和出血量對比

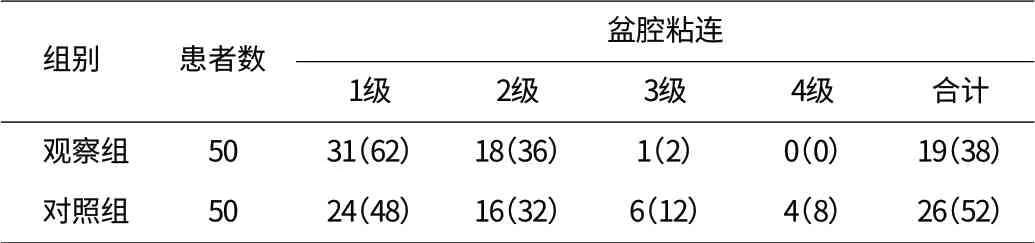

2.2 兩組患者盆腔粘連情況 觀察組患者盆腔粘連發生率(38%)明顯低于對照組(52%),兩組比較差異具有統計學意義,P<0.01(表2)。

表2 兩組患者盆腔粘連情況[例(%)]

3 討論

剖宮產術后再次開腹手術常會并發盆腔粘連,這是由于腹腔損傷、纖維組織沉積及炎性感染造成的[2]。本研究中,對照組行新式剖宮產術盆腔粘連發生率為52%,觀察組行改良新式剖宮產術盆腔粘連發生率32%,其中3、4級粘連差距顯著,觀察組明顯低于對照組。結果表明采用新式剖宮產術重度粘連發生較多,直接影響到再次開腹手術[3]。

臨床采用新式剖宮產術,因鈍性分離腹膜會引起腹膜機械性損傷,會引起盆腔粘連。同時膀胱腹膜反折、前壁腹膜暫不縫合,也會因暴露組織,引起粘連;腹膜下結締組織成纖維化,引起子宮前壁、大網膜引起粘連。在分離腹直肌時,剝離面較大,撕拉切口較大,傷及肌纖維,術后患者并不能有效保證對合口整齊,擴大術后粘連范圍[4]。

隨著剖宮術技術的發展,改良新式剖宮術改善了新式術式的不利因素,表現在撕開脂肪層后將血管、神經有效保留,減少術中出血,有利于術后出血,避免盆腔粘連;在依序剪開腹白線、筋膜層、腹直肌、腹膜后,一并撕開,避免層層撕拉造成的出血多、肌纖維損傷,減少術后粘連發生率;子宮肌層縫合,再包埋縫線,有利于組織對位,從而避免粘連發生;縫合膀胱覆膜反折子宮切口,術后減少腸管粘連,同時也有利于覆膜愈合;再逐層縫合覆膜壁,減少損傷,粘連程度降低[5]。

綜上所述,積極預防粘連有助于提高術后患者的生活質量和預后,由于新式剖宮產術的腹直肌不對合,覆膜壁層不縫合,易使腹壁和盆腔粘連。改良新式剖宮產術縫合腹直肌、覆膜、膀胱覆膜反折,縮小粘連范圍,從而縮短手術開腹時間,減少術中開腹出血量,提高術后預后效果,值得在臨床推廣和應用。

[1]伍菊花.新式與改良式剖宮產術后對再次開腹手術的影響[J].中國醫師進修雜志,2008,11(18):214.

[2]崔曉黎.瘢痕子宮再妊娠的臨床分析[J].當代醫學,2011,17(34):49.

[3]朱雪梅.改良新式剖宮產術后再次開腹手術的臨床觀察[J].醫學信息(中旬刊),2011,10(1):325.

[4]唐桂娥.不同術式剖宮產術后盆腹腔粘連的比較[J].解剖與臨床,2008,15(4):351.

[5]李正子.新式剖宮產與改良新式剖宮產腹腔粘連的探討[J].中國醫藥導報,2009,7(12):249.