反思從“話語神話”開始

李北方

二三十年前,從國外學成歸來的人,大都志得意滿,覺得有義務給國人指點迷津。鄒恒甫1980年代中從哈佛畢業的時候,他的導師杰弗里·薩克斯就豪邁地對他說,要是不給個部長干的話,就別回去了,于是他去了世界銀行。到了今天,情況發生了大逆轉,留學回來的人預期降低了很多,而且因為離開國內太久,完全跟不上形勢的變化,得到處跟別人請教國內的問題。

從1980年代開始,一些官員和學者基本上接受了“以西方為師”這一前提,更具體地說,是“以美國為師”。于是逐步形成了一系列的神話化了的霸權話語,公共空間里隨處可見“西方/美國如何如何,而中國如何如何”、“西方/美國如何如何,所以中國應該如何如何”這類句式,語氣一般是不容置疑的。對西方和對美國的解讀是否符合實際,完全可以不是問題。

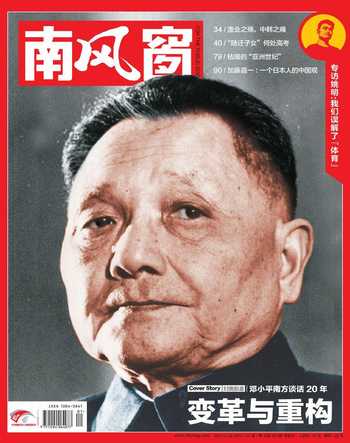

具體而言,學美國老師的什么呢?學政治體制的話,無論實操還是論說都有困難,那就學經濟體制吧,也就是學市場經濟。逐漸地,市場不再是需要討論的問題之一,而成了討論問題的出發點;鄧小平說計劃和市場都是經濟手段,這個論斷成為建立市場經濟體制的依據;任何形式的政府干預都可能成為批評的對象,一個“干預市場”的罪名就是批評的充分理由。

2008年以前,用不容置疑的口吻談論市場經濟雖然是不嚴謹的,但還算說得過去,但金融危機之后還這么說,就值得懷疑了。闡釋世界需要理論的指引,而理論也需要隨著現實的變化而不斷更新。形勢變了,如果理論的發展沒跟上,就會出現錯位,中國的知識界目前就處于這樣一種混亂的狀態,1980年代以來形成的各種“話語神話”還在大行其道,仿佛世界從來沒有發生過變化一樣。

金融危機標志著“市場神話”的破產,也是純粹自由競爭市場體制危機的集中表現。1980年代以來,西方就一直在去管制化,格林斯潘在退休前就說,金融衍生品市場連他都看不懂了,這樣的市場還不足夠自由嗎?縱觀歷史,經濟危機從來都是在政府管制最放松的條件下出現的,而且挽救危機的一向是政府干預,從1930年代的凱恩斯主義到最近的歐美大規模救市,市場還沒有證明過它有能力修復自身的缺陷。在事實面前,仍然堅持“市場神話”是可疑的,這只能說明對市場的毫不質疑是一種政治話語,而不是思想話語。

“市場神話”是有害的,在市場機制的問題集中爆發之后不借機反思而是盲目堅持,正在給未來埋下隱患。2008年以來的金融危機是金融衍生品過度泛濫導致的,但中國恰恰在危機之后推出了股指期貨等衍生品;金融危機源于美國房地產泡沫的破裂,但中國隨后卻進一步吹大了房地產泡沫,以至于不得不用強硬的手段對房地產市場進行限制,防止泡沫破裂后出現經濟硬著陸。這些問題都需要時間消化,需要付出很多的代價。

我們需要坦誠地面對現實,更新我們的理論,反思“話語神話”,直面我們的未來。當市場告訴我們它會失靈的時候,不要再盲目地搞市場拜物教;當西方的民主體制呈現空洞化的危機,政府瀕臨破產的時候,不可以再把“西方如何如何”當作討論的前提。市場經濟本身自有其可取之處,但我們至少應該回到鄧小平,發揮其作為資源配置手段的積極作用,對其可能導致的負面效果足夠警惕,把市場當作一種經濟手段,而不是把市場當成什么絕對的真理。

世界瞬息萬變,我們沒有理由不立足實際進行反思。君不見,連福山都在檢討他的“歷史終結論”了嗎?