椎管內(nèi)麻醉后暫時性神經(jīng)病學綜合征療效分析

吳雅楠

目前在臨床上椎管內(nèi)麻醉得到了十分廣泛的應用,特別是在一些農(nóng)村的基層單位的應用則更加的普遍,在進行麻醉后患者會出現(xiàn)腰背部疼痛等癥狀,并且會放射到臀部以及下肢,呈現(xiàn)出自限性,該現(xiàn)象用神經(jīng)損傷無法得到了很好的解釋。在本次研究中出于對椎管內(nèi)麻醉后暫時性神經(jīng)病學綜合征療效進行分析與探討,以下為本次研究的主要內(nèi)容。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2009年3月至2012年3月我院收治的行椎管內(nèi)麻醉后發(fā)生暫時性神經(jīng)病學綜合征的臨床患者病例36例,將其分成治療組和非治療組兩組,每組18例。治療組男性患者11例,女性患者7例,年齡19~38歲,平均年齡為(26.3±10.76)歲;非治療組男10例,女8例,年齡20~39歲,平均(25.5±10.75)歲。以上所統(tǒng)計的所有研究對象的年齡、性別等一般資料之間存在的差異不具有顯著的統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有良好的可比性。

1.2 方法 在本次研究中對于治療組患者,每晚在患者睡覺前對其給予口服2.5 mg的地西泮等麻醉性鎮(zhèn)痛藥,并與患者進行及時的溝通與交流,對患者的緊張情緒予以緩解或者是消除。非治療組患者不予特殊的治療,僅給予常規(guī)的安慰措施。在一段時間后對這兩組的患者的癥狀緩解情況進行比較分析。

1.3 臨床癥狀 患者在手術結束后的24 h之內(nèi)出現(xiàn)了明顯的腰背疼痛,并且會放射至臀部以及下肢,疼痛會呈現(xiàn)出持續(xù)性,會有部分區(qū)域呈現(xiàn)灼燒痛、銳痛以及痛性痙攣等癥狀。并且患者會由于疼痛而出現(xiàn)煩躁焦慮、哭鬧不安,采用視覺模擬量表進行評分為7~9份之間。患者的各項生理檢查結果均正常。

1.4 統(tǒng)計學方法 本次所有研究數(shù)據(jù)均采用SPSS 18.0統(tǒng)計學數(shù)據(jù)軟件處理,資料用t檢驗,組間對比采用χ2檢驗,P<0.05為差異有顯著性,具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

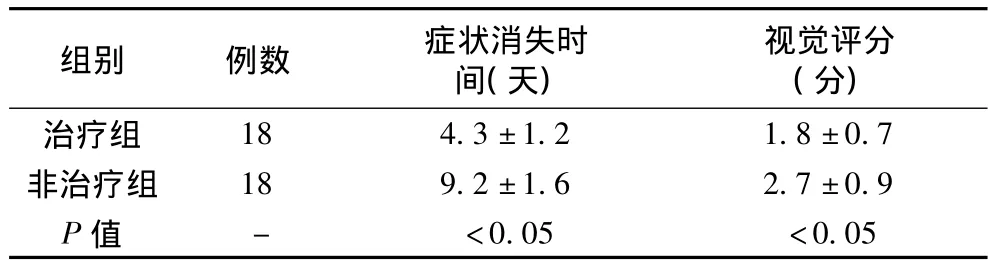

本次研究中,治療組患者在出現(xiàn)癥狀時給予適當?shù)男睦戆参恳约懊客硭胺玫匚縻?.5 mg予以治療,非治療組患者僅給予患者適當?shù)男睦戆参浚床捎萌魏蔚乃幬飳ζ溆枰灾委煛Mㄟ^對這兩組患者的癥狀改善情況進行比較分析結果發(fā)現(xiàn),治療組患者的疼痛癥狀在3~5 d時間內(nèi)得以消失,癥狀在采用視覺模擬量表進行評分為1~2分;非治療組患者的癥狀在7~9 d后得以有效的緩解,還存在一定的疼痛感,在9~11 d后癥狀全部消失,采用視覺模擬量表進行評分為2~3分。所有患者在癥狀消失后不存在永久性運動以及感覺神經(jīng)功能障礙的現(xiàn)象發(fā)生。詳見表1。

表1 兩組患者疼痛癥狀改善情況比較

3 討論

暫時性神經(jīng)病學綜合征存在一定的自限性,大多數(shù)情況下不需進行特殊的處理,采用非甾體類抗炎藥能夠使癥狀得到控制或者減輕,聯(lián)用鎮(zhèn)靜劑或者是阿片類藥能夠獲得更好的效果[1]。現(xiàn)階段對于暫時性神經(jīng)病學綜合征的認識不是十分全面,只是停留在臨床表現(xiàn)以及主要特征等方面,對于該病的發(fā)病機制還不是十分明確,因此對于該病而言預防具有重要意義[2]。在實施椎管麻醉的過程中,既要對麻醉效果予以保證,還要使局麻藥的脊神經(jīng)毒性反應得以消除,因此用藥原則以及麻醉選擇原則主要包括有有以下幾點:①在實施局部麻醉時,藥物選擇要盡量選取最低有效濃度[3]。② 在沒有特殊的情況下,不要把麻醉平面限定在較窄的范圍之內(nèi),讓局麻藥能夠在局部發(fā)生積聚,這樣會使神經(jīng)損傷的機會得以增加。③椎管內(nèi)穿刺困難或者是沒有出現(xiàn)腦脊液流出時,要避免反復穿刺帶來的損傷。④ 在實施蛛網(wǎng)膜下腔麻醉的過程中,要盡量選用羅哌卡因。⑤對于患者截石位等一些特殊體位而言,對肢體進行過分牽拉,很容易導致神經(jīng)受損,應將防范以及監(jiān)控工作做好。⑥在實施連續(xù)蛛網(wǎng)膜下腔麻醉時要謹慎處理。⑦年輕患者比較容易發(fā)生暫時性神經(jīng)病學綜合征,因此在手術前后要對訪視予以加強,及時同患者進行溝通,使患兒對麻醉和手術的恐懼能夠得以消除,對暫時性神經(jīng)病學綜合征予以及時發(fā)現(xiàn)并且實施有效的治療,從而使患者的痛苦得以有效的減少。⑧在一般患者實施椎管內(nèi)麻醉的過程中,在局麻藥中對腎上腺素予以加入是否能夠?qū)е录股窠?jīng)損傷得以加重,目前還不是十分的明確,然而若是患者具有糖尿病、內(nèi)環(huán)境紊亂、動脈粥樣硬化、脊柱外傷或者是疾患等對脊髓血液供應自調(diào)功能產(chǎn)生影響的因素,將以上兩類藥物進行聯(lián)合應用很難對缺血性損傷的發(fā)生予以完全的避免,對局麻藥的神經(jīng)毒性作用予以強化,對于存在以上問題的患者而言應避免應用。

綜上所述,在臨床手術治療中,椎管內(nèi)麻醉方法的應用最為廣泛,然而目前發(fā)現(xiàn)其能夠引起暫時性神經(jīng)病學綜合征的發(fā)生,給予病癥合理的藥物治療后能夠使癥狀均能得到良好的緩解,臨床應引起注意。

[1]尚若靜.椎管內(nèi)麻醉的神經(jīng)并發(fā)癥及防治.臨床麻醉學雜志,2009,23(15):439-440.

[2]徐世元.左旋布比卡因和羅哌卡因?qū)χ車窠?jīng)的毒性作用及其臨床意義.國際麻醉學與復蘇雜志,2008,29(15):571-572.

[3]徐世元.局麻藥輔用腎上腺素與周圍神經(jīng)毒性.國際麻醉學與復蘇雜志,2009,27(5):290-291.