中西醫結合治療小兒腹瀉病若干問題

馬以兵

小兒腹瀉在小兒疾病中較為常見,主要由感染引起,以腹瀉為主要臨床表現,常導致小兒食欲不振、精神萎靡。過去常用單純的西醫治療,常療效不理想,我院采用中西醫結合治療小兒腹瀉病取得較好的療效,現匯報如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

選擇于2010年6月~2011年6月間來我院治療的小兒腹瀉病患兒共計240例,其中男134例,女106例;年齡1~6歲,平均年齡(2.5±0.3)歲;病程2~14d,平均(5.7±1.2)d,表現為大便次數增多至每日10+次,稀水樣便伴有不消化食物,多呈黃色或黃綠色,多伴有發熱、脫水等癥狀,所有患兒均符合小兒腹瀉病診斷標準[1],將240例來院就診患兒隨機分成觀察組和對照組各120例,兩組患兒年齡、性別、病史、病程等方面差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 治療方法

兩組均給予抗炎、補液,調整飲食減輕胃腸道負擔,糾正水、電解質紊亂,給予思密達口服(3g/袋),1~2歲患兒每日口服1~2袋,大于2歲患兒每日口服2~3袋。觀察組在對照組的基礎上再予以中藥敷臍,取吳茱萸、肉桂、小茴香、丁香、蒼術、木香等,研磨成粉末狀,混合均勻,使用時以醋調勻,敷在患兒的臍部,每24小時換1次藥,每次敷3d為1個療程。

1.3 療效觀察

觀察兩組患兒的療效,比較兩組間的有效率和總有效率。顯效:用藥后48h內基本臨床癥狀消失,腹瀉次數減少至≤2次/d或完全恢復至正常,且大便性狀恢復至正常;有效:用藥后48~72h內腹瀉次數減少至≤2次/d或完全恢復至正常,臨床癥狀基本消失且大便性狀恢復至正常;無效:用藥72h后,病情加重無好轉,腹瀉次數仍然>2次/d。總有效率=(顯效人數+有效人數)/每組總人數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS13.0統計軟件對本次數據進行統計分析。兩組間采用x2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

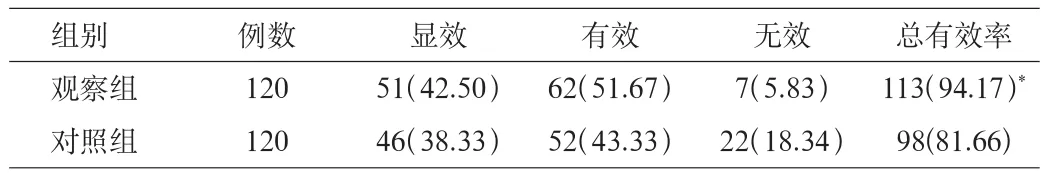

觀察組總有效率為94.17%,明顯高于對照組的81.66%,兩組的總有效率差異有統計學意義(x2=8.825,P<0.05)。見表1。

表1 兩組小兒腹瀉患兒治療效果的對比[例(%)]

3 討論

小兒腹瀉是兒科疾病中最常見及最頻發的疾病,它是一種多因素及多病因引起的消化系統疾病。在我國兒童發病率小兒腹瀉位列第二,僅次于呼吸系統疾病[2-3]。感染性腹瀉和非感染性腹瀉是小兒腹瀉病中常見的兩種原因。感染性腹瀉的病因主要為:①病毒感染性腸炎:最常見的是輪狀病毒感染,多發生于秋冬季節,其余還有星狀病毒、腸道腺病毒等感染;②細菌感染性腸炎:大腸埃希菌、沙門桿菌等是導致小兒腹瀉病最常見的致病菌;③真菌感染性腸炎:主要為白色念珠菌感染,主要是與患兒自身抵抗力低下有關,以及患兒長期服用抗生素均可引起白色念珠菌感染;④寄生蟲感染性腸炎:主要為阿米巴痢疾,也有其他如隱孢子蟲引起的腹瀉;⑤其他感染:其他如肺炎、泌尿性感染引起的腹瀉,抗生素使用不當導致菌群紊亂引起的腹瀉等[4]。非感染性腹瀉的主要病因有:①生理性腹瀉,主要是因為嬰幼兒的消化系統發育不全,而母乳的營養成分超過了嬰幼兒的生理需求,胃腸道無法吸收,便會發生腹瀉;②人工喂養兒由于喂養量過多或過少、不定時進行喂養、食物營養成分不適宜等不當喂養措施容易導致腹瀉;③個別嬰幼兒對人工喂養的牛奶或某些輔食成分過敏,個別患兒存在乳糖缺乏,對食物不耐受,在喂食后可出現腹瀉的癥狀;④氣候的原因,天氣過熱過過涼均可能會引起腹瀉,天氣過涼時由于腹部受涼從而使腸蠕動增加,導致腹瀉,天氣過熱由于消化液分泌減少體液丟失過多感到口渴,增加攝入量,同樣也容易導致腹瀉的發生。

傳統的西醫認為,對于小兒腹瀉的治療主要是運用藥物進行治療,但對于非感染性小兒腹瀉病而言效果并不明顯,而中醫則認為本病為“泄瀉”之癥[5],認為小兒的臟腑嬌嫩,容易損傷脾胃,易導致水谷精微不化混雜而下,認為小兒脾胃薄弱腎氣未定,應以調養為主,輔以少量的藥物治療,中醫治療覆蓋面較廣,但是治療效果較慢,故我院在予以中藥治療的基礎上,同時輔以西醫,給予中西醫結合治療。

中西醫結合治療主要有:①補充營養及液體,小兒腹瀉頻繁的腹瀉容易導致急性脫水,體內營養急劇丟失,所以應給予流質、半流質補充營養和水分,適用于輕度腹瀉的患兒,較嚴重的患兒常伴有嘔吐等癥狀,必要時給予西醫靜脈輸生理鹽水或者葡萄糖補充體液;②藥物治療,小兒腹瀉常給予思密達等腸黏膜保護劑,抗生素的應用應謹慎,僅適用于含有黏液、膿血便等侵襲性細菌感染的患兒,避免濫用抗生素導致患兒腸道菌群失調而易引發其他的感染;③中醫治療,采用吳茱萸、肉桂、小茴香、丁香、蒼術等碾成粉末,以醋調勻敷于臍周。臍在胚胎發育中是腹壁最后閉合的地方,與全身其他處皮膚相比較,皮下脂肪較少,表皮角質層比較薄,無較強的屏障功能,藥物易于滲透入內[6],因此以中藥敷臍治療方法簡便,安全性高,無明顯副作用。因此中西醫結合治療小兒腹瀉病療效明顯,且對于患兒而言較為容易接受。

綜上所述,本研究結果表明,對于小兒腹瀉病,中西醫結合治療的總有效率為94.17%,明顯高于單純的西醫治療組的總有效率81.66%。中西醫結合治療小兒腹瀉病,既避免單純用藥造成小兒胃腸消化系統難以耐受,又能避免中醫療程較長、療效不顯著等弊端,可以達到互補的作用,縮短了患兒住院時間,提高了治療效果,故值得在臨床廣泛推廣。

[1]胡亞美,江載芳.諸福棠實用兒科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2006:l290-1299.

[2]喬小平,張青春.雙歧三聯活菌聯合思密達治療小兒腹瀉臨床對比研究[J].當代醫學,2011,17(24):128-129.

[3]劉冠軍.小兒腹瀉診療[M].濟南:山東人民出版社,2009:101.

[4]劉祖強.中西醫結合治療小兒腹瀉36例[J].中國中醫急癥,2011,19(7):1170.

[5]李玉,馮鵬遠.中西醫結合治療小兒腹瀉80例療效觀察[J].臨床合理用藥雜志,2011,4(6):66-68.

[6]徐莉.中西醫結合治療小兒腹瀉140例[J].遼寧中醫雜志,2006,33(5):582.