眼底熒光血管造影在視盤血管炎疾病的臨床應用價值

冉文瑛

視盤血管炎由于炎癥原發于視乳頭內血管而故名。是由Hayreh于1972年首先提出的這一診斷名稱[1],常發生于年青人,男女發病比例無明顯差異,患者多因視力輕度下降來診。本文報告我院自2006年10月至2011年10月接診患者76例76眼,目的是探討眼底熒光血管造影的在視盤血管炎疾病診斷治療中的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 采用回顧性研究,選擇2006年10月至2011年10月我院就診患者76例(76只眼),所有患者都經過眼科檢查、視野及全身系統檢查,行頭顱CT檢查除外顱內疾患。其中男43例(43只眼),女33例(33只眼);年齡15~48歲,平均(25.2±3.2)歲,均為初次發病。臨床表現為自覺視物模糊伴眼前暗影1 d~1個月,初診時視力均在0.3以上,自動靜態視野計中心視野改變為不同程度的生理盲點擴大,全部病例均做了眼底熒光血管造影檢查。

1.2 眼底熒光血管造影方法 本組76例患者都采用眼底血管造影方法,術前1 h常規用復方托吡卡胺散瞳,待瞳孔散大后,首先應用眼底熒光造影機拍攝雙眼彩色眼底像及無赤光眼底像,然后于肘前靜脈用0.5%熒光素鈉靜脈推注約2 ml,保留穿刺針,待1 min后觀察有無不良反應,若無不適,再用20%熒光素鈉靜脈推注2.5 ml,待注入8 s后,同時連續或間斷對眼底進行拍照。

2 結果

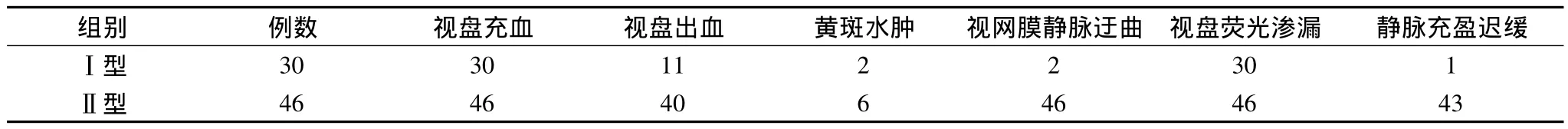

2.1 眼底熒光血管造影表現 76例患眼均有視盤充血,水腫,熒光素滲漏,視網膜靜脈阻塞型(Ⅱ型)另有視網膜出血,靜脈紆曲擴張,靜脈熒光充盈遲緩。對Ⅱ型病例進行長期觀察,個別患者出現毛細血管無灌注區,激光治療。

2.2 對比結果 我們把上述患者的進行眼底熒光血管造影結果進行報告,具體情況見表1。

表1 兩組FFA檢查結果(例)

3 討論

視盤血管炎由于炎癥發生于視神經乳頭內血管而命名。視盤血管炎是原發于視神經乳頭血管的非特異性炎癥。

若炎癥發生于篩板前視神經乳頭睫狀血管,則為視盤水腫型(Ⅰ型);炎癥若發生于視神經乳頭表層輻射狀毛細血管和篩板后視網膜中央靜脈,則為視網膜靜脈阻塞型(Ⅱ型)一般認為視盤血管炎為非特異性炎癥,是一種免疫反應性疾病。兩種類型的視盤血管炎都存在視盤組織缺氧,故所有病例均有視乳頭充血和大部分病例視盤水腫,血管充血和組織水腫隨時間推移會逐漸壓迫視盤靜脈,阻礙血液回流,血液回流不順利,就會加重視盤組織缺氧和組織水腫,互為因果,相互影響。

在診斷視盤血管炎時,應注意鑒別診斷,Ⅰ型(視乳頭水腫型)視盤血管炎應與缺血性視乳頭病變相鑒別[2]。視乳頭水腫型多為青壯年,多為單眼發病者,一般有疲勞,情緒激動等誘發因素,視盤及其附近視網膜充血性水腫,隆起度一般在+3 d以內,視盤靜脈怒張可有放射狀出血,一般來說黃斑不受波及,顱壓不高,視力下降不顯著。缺血性視乳頭病變可見于各年齡階段,但以中老年患者居多,女多于男,視力下降嚴重。多伴有高血壓糖尿病等全身病,一般無明顯誘因,視盤為缺血性充血水腫,可有小出血點,隆起不超過+2 d,靜脈迂曲擴張,動脈狹窄,愈后常遺留視神經萎縮。缺血性視乳頭病變眼底熒光造影早期可見明顯的上下方充盈不均勻。Ⅱ型(中央靜脈阻塞型)視盤血管炎應與視網膜中央靜脈阻塞鑒別[2]。中央靜脈阻塞型視盤血管炎多見于青壯年,單眼發病,發病前常有體力疲勞和感冒發熱病史,眼底出血同中央靜脈阻塞,但動脈不缺血,視乳頭充血輕度水腫,絮狀滲出斑無血管鞘,出血灶一般不嚴重,黃斑很少受累,視力障礙不顯著;視網膜中央靜脈阻塞視力障礙嚴重,多發生于動脈硬化、糖尿病、高血壓等老齡患者中,視乳頭充血邊界模糊,視盤常被出血遮蓋,視網膜血管高度迂曲擴張,血柱呈節段狀,以視乳頭為中心向靜脈周圍呈放射狀出血,并侵犯全部視網膜而呈現水腫,黃斑區常有星芒狀滲出斑,波及黃斑者,視力嚴重下降,無灌注區大于10PD者隨時間延長會出現網膜新生血管,引起玻璃體積血或新生血管性青光眼。

對于視盤血管炎Ⅱ型的患者,應關注個別由非缺血性改變轉變為缺血性改變的患者:視盤血管炎Ⅱ型的臨床表現,常與輕度非缺血性視網膜中央靜脈阻塞者相似。眼底熒光血管造影表現為視網膜靜脈循環時間明顯延長,視網膜主干靜脈沿途明顯熒光著染,有的可有黃斑水腫。本組觀察的患者有2例患者,第一次造影時均表現為非缺血性改變,間隔數月再次造影,即已表現為大面積無灌注,出現新生血管,于激光治療后新生血管消退。這說明本病的預后,并非均是良性過程,要警惕少數患者可由非缺血性轉變為缺血性,而導致預后的不良。

[1]Hayreh SS.Optic disc vascutitis.Br J Ophthalmol,1972,56:652.

[2]劉家琦,李鳳鳴.實用眼科學.第2版.北京:人民衛生出版社,2000:550-551.