血液透析急性并發癥的病因及護理干預

聶家琴

血液透析治療技術指的是通過透析器的滲透彌散和超濾作用對患者進行治療的一種方法。患者的腎功能存在障礙或由于其他原因使排泄功能出現障礙,進而導致代謝產物毒素及過多水分在患者的體內發生潴留[1]。血液透析治療可以代替部分腎臟的生理功能,發揮對體內的毒素和廢物進行排泄,對水電解質失衡進行糾正,對酸堿平衡進行調節,對酸中毒現象進行糾正的作用[2]。本次研究中對應用綜合護理方法對接受血液透析治療的患者出現的急性并發癥進行護理的臨床效果和該類并發癥發病的原因進行研究分析,現進行如下報告。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2009年8月至2011年8月來我院就診的76例接受血液透析治療的臨床確診患者病例,將其分為兩組,平均每組38例。A組男22例,女16例,年齡41~74歲,平均年齡62.4歲;B組男21例,女17例;年齡42~76歲,平均年齡63.1歲。以上所統計的抽樣研究對象的自然情況資料中的差異均不具有統計學意義(P>0.05),具有一定的可比性。

1.2 方法 A組患者在治療過程中進行常規護理;B組患者在治療過程中進行綜合護理干預。對兩組患者接受血液透析治療的實際周期、透析過程中出現的急性并發癥的情況、接受血液透析治療過程中的心理狀態情況、病情得到有效控制的時間、對臨床護理模式的滿意度進行比較分析。

1.3 數據處理 本次所有研究數據均采用SPSS 18.0統計學數據軟件處理,資料用t檢驗,組間對比采用χ2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

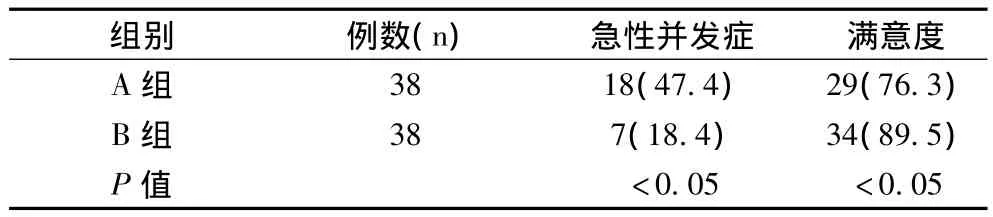

B組患者接受血液透析治療的實際周期明顯短于A組患者,治療期間的心理狀態明顯優于A組患者,病情得到有效控制的時間明顯早于A組患者(P<0.05)。A組患者急性并發癥18例,發生率為47.4%,滿意人數為29例,滿意度76.3%,B組患者急性并發癥7例,發生率為18.4%,滿意人數為34例,滿意度為89.5%,兩組患者并發癥發生率、護理滿意度對比均具有顯著性差異,具有統計學意義(P<0.05),如表1所示。

表1 兩組患者急性并發癥發生率和護理滿意度比較(例,%)

3 討論

接受血液透析治療的患者臨床常見的急性并發癥及相應主要方法主要包括[3]:

3.1 低血壓 超濾量過多,單位時間脫水量過多進而導致患者機體的循環水容量嚴重不足;患者處于終末期腎功能不全狀態,進而導致心功能不全;透析治療前使用具有降壓作用的藥物;透析過程中進食,使血液在機體內重新分布;透析液中鈉的濃度過低,使血漿膠體的滲透壓明顯下降;透析液的溫度過高。首次接受治療的患者應對其進行必要的安慰和解釋,使其恐懼心理得到充分解除。在透析治療的整個過程中,對脫水速度進行控制,防止單位時間脫水過多現象出現,對血尿素氮和肌酐含量較高患者應采取誘導透析方法進行治療。降壓藥的應用要保證合理,對患者干體重進行準確評估,對水、鈉的攝入量進行限制。

3.2 高血壓 電解質和酸堿平衡出現紊亂,心臟發生器質性病變現象。心率失常癥狀出現時要迅速去除誘因,并對原發病進行積極治療,對患者進行必要的安慰,對其生命體征的變化情況進行密切觀察,做好宣教工作,不要食用含鉀量過高食物。

3.3 肌肉痙攣 超濾量過多或過快,透析液的溫度過低,鈉離子的濃度過低所導致。肌肉出現痙攣表現時應使血流量減慢,使超濾減少或停止,靜脈推注葡萄糖酸鈣,使透析液的溫度適當提高。

3.4 凝血 血流量嚴重不足,肝素的用量明顯不足,血液處于高凝狀態。保證血路處于通暢狀態,加強對患者的肢體進行保暖。

3.5 出血 體外管路出現漏血,穿刺部位嚴重滲血,血泵發生破裂,透析器發生漏血,針頭滑脫。如出現開放性傷口、術后出現出血傾向,予以無肝素透析或使肝素的劑量盡量減小。加強巡視工作,仔細對患者的主訴進行傾聽,對體外循環管路連接情況進行觀察,對穿刺點及管道進行妥善固定,防止滑脫。

3.6 心律失常 對于一些患者而言其心律失常一般會伴有先兆癥狀,若是可以得到及時發現并且及時的采取相應的對策,能夠使再發心律失常得到明顯的減少甚至避免。對患者的情緒予以保持平和與穩定,讓患者的精神得到放松,不要過于緊張,精神因素中特別是緊張的情緒會導致心律失常的放松,因此患者在面對疾病使要保持平和的心態,對過悲、過喜、過怒予以有效的避免,不對小事予以計較,遇事能夠自己對自己進行寬慰。對原有心臟疾病進行積極治療,嚴格對出入量進行控制。

總而言之,應用綜合護理方法對接受血液透析治療的患者出現的急性并發癥進行護理的臨床效果非常明顯,可以進一步保證血液透析治療順利進行,使患者在治療過程中出現急性并發癥的可能性進一步降低,使治療的安全性進一步提高。

[1]呂利明.維持性血液透析患者抑郁癥狀與治療依從性的相關分析.中國實用護理雜志,2007,11(12):158-159.

[2]黃巍.長期使用低分子肝素和普通肝素對血液透析患者的影響及護理.護士進修雜志,2009,13(15):226-227.

[3]寧志芳.延長維持性血液透析患者動-靜脈內瘺使用壽命的護理方法.護士進修雜志,2009,14(11):364-365.