全程護理模式對冠心病合并糖尿病介入治療患者生活質量及心血管不良事件的影響

曹癸蘭, 梁靜, 陶寶明

冠心病是危害人類健康的頭號殺手,其發病率呈不斷上升趨勢[1]。糖尿病患者冠心病的發病率是普通人群的2~4倍,其中2型糖尿病患者3/4死于冠心病[2]。雖然目前臨床上廣泛運用冠脈介入治療(percutaneouscoronary intervention,PCI)作為冠心病的有效治療手段,但介入治療只能快速緩解癥狀,不能阻止動脈粥樣硬化的病理過程[3]。尤其合并糖尿病的患者冠狀動脈病變更為復雜,累及范圍廣且程度重[4]。介入術后如果不積極控制危險因素,冠狀動脈的支架部位甚至其余血管仍有狹窄的可能,還會引起心絞痛或心肌梗死。我科通過對冠心病合并糖尿病的介入治療患者進行入院-住院-出院-院外全程跟蹤式護理干預模式,延伸健康教育,定期監測血糖,督導其遵醫行為,提高了患者的生活質量,減少了心血管不良事件的發生率,其效果顯著。

1 對象與方法

1.1 研究對象

2010年1月~2011年1月,在我院心內科住院的冠心病合并糖尿病患者239例,均符合WHO冠心病和糖尿病診斷標準,其中行介入術患者147例,將其按照入院編號隨機分為:①觀察組73例,男65例,女8例;年齡39~73歲,平均(58.19±5.34)歲;心肌梗死型21例,心絞痛型31例,無癥狀型12例,其他型9例。②對照組74例,男67例,女7例;年齡41~71歲,平均(59.17±6.13)歲;心肌梗死型19例,心絞痛型33例,無癥狀型15例,其他型7例。兩組患者在性別、年齡、文化程度、既往住院次數、病程、病情嚴重程度、經濟狀況等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 全程護理模式 入院時兩組患者均行入院介紹,通過入院評估,了解其生活方式、疾病知識知曉率。對照組在住院期間給予常規護理及健康教育,鼓勵患者參加健康教育講座。出院前行口頭出院指導,不定期隨訪。觀察組除了給予常規護理,根據患者的生活方式、病情及需求制定詳細的健康教育計劃,因人施教,每天進行針對性健康教育1~2次并反饋效果;出院前進行全面評估,給予系統化書面指導并發放健康教育手冊;出院后由管床護士通過電話、手機短信和網絡、書信及選擇性家庭訪視,與患者保持聯系,進行1年的院外跟蹤隨訪,指導患者院外生活方式的調節,督導用藥及健康行為的建立,定期監測血糖,預約來院復查。出院后前3個月每1~2周隨訪1次,3個月后每月隨訪1次。科室建立患者健康檔案及隨訪登記本,記錄患者用藥情況、血糖控制、并發證及復發情況。

1.2.2 評價工具及指標 ①分別于出院后1個月和1年,應用自行設計的調查問卷調查兩組患者的遵醫行為。調查表內容主要包括正確用藥、堅持運動、合理飲食、戒煙限酒、情緒控制、自我監測、定期復查等方面。完全遵從得3分,部分遵從得2分,遵從性差得1分,得分≥18分為遵醫行為達標。通過每月定期門診復查,評價療效及病情,了解患者是否發生新的危險因素或心血管不良事件。②1年后采用冠心病專用的西雅圖心絞痛調查量表(SAQ)[5]評估兩組患者的生活質量。該量表具有良好的重復信度、內容效度、結構效度和反應度[6]。量表共5個因子19個項目,分別為軀體活動受限程度、心絞痛穩定情況、心絞痛發作情況、治療滿意程度、疾病主觀感受,總分為100分,分5個等級,評分越高,表明患者的機體功能狀態與生活質量越好。

1.2.3 調查方法 由研究者及經過統一培訓的調查人員進行問卷調查,采用統一的指導語,由被調查者逐項認真填寫,當場發放,當場收回。1個月后發出調查問卷147份,回收147份,有效回收率100%;1年后發出調查問卷147份,回收145份,其中觀察組回收73份,對照組回收72份,2例失訪。兩組有效回收率分別為100%和97.3%。

1.2.4 統計學方法 所有資料輸入計算機,采用SPSS 13.0統計軟件進行分析,計量資料采用t檢驗,計數資料的比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

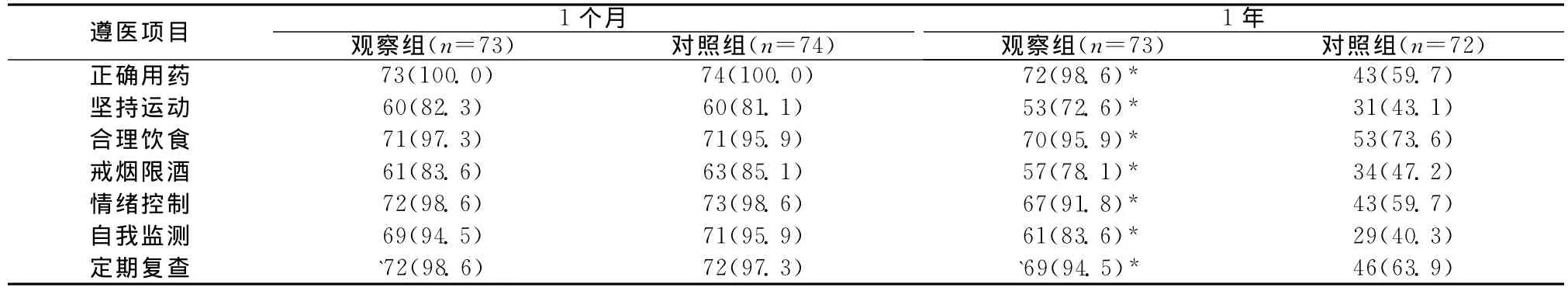

2.1 出院1個月和1年后兩組患者遵醫行為比較

出院1個月后,全程干預組和對照組各項遵醫率均在80%以上,經統計學檢驗,差異無顯著意義(P>0.05);出院1年后,全程干預組遵醫率顯著高于對照組(P<0.01)。見表1。

表1 全程護理干預1個月和1年后兩組患者遵醫行為情況比較 n(%)

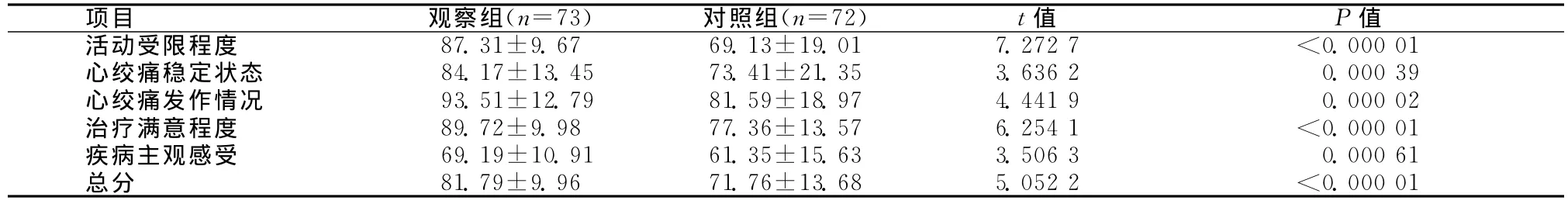

2.2 1年后兩組患者生活質量總分及各因子得分比較

1年后,兩組患者生活質量總分及各因子得分,經統計學檢驗差異具有顯著意義(P<0.001)。全程干預組活動受限程度、心絞痛穩定狀態及發作情況、治療滿意程度及疾病主觀感受等方面明顯優于對照組。見表2。

表2 全程護理干預1年后兩組患者生活質量總分及各因子得分比較 ±s

表2 全程護理干預1年后兩組患者生活質量總分及各因子得分比較 ±s

?

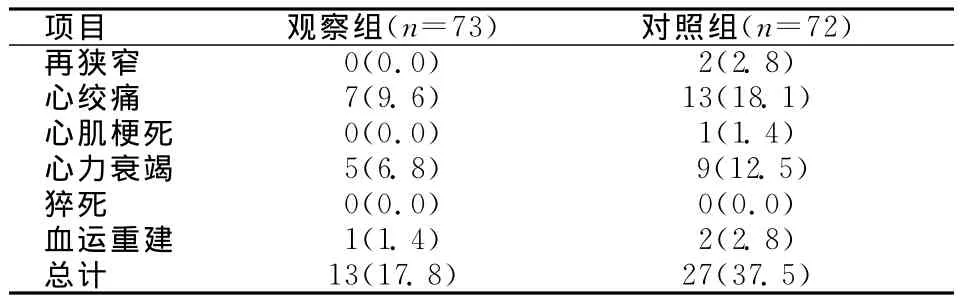

2.3 1年后兩組患者心血管不良事件發生率比較

出院1年后,兩組患者心血管不良事件的發生率經統計學檢驗,差異有顯著意義(P<0.01)。全程干預組,尤其介入術后再狹窄、心絞痛、心力衰竭等心血管不良事件的發生情況明顯優于對照組。見表3。

表3 全程護理干預1年后兩組患者心血管不良事件發生率比較 n(%)

3 討論

冠心病的發生、發展及預后與生活方式密切相關。雖然目前介入術因其創傷性小、療效顯著而廣泛運用于冠心病的治療,使更多的冠心病患者獲益。但介入治療只能解決大血管的血流問題,對微循環的影響很小,對冠狀動脈粥樣硬化的病理過程無明顯影響。術后患者仍需通過控制危險因素、改善不良生活方式來緩減心臟病的進程。尤其是合并糖尿病的冠心病患者,術后如不積極控制血糖及改變生活方式,其發生率和死亡率將明顯增加。因為長期高血糖可改變血管壁的物理性質,妨礙脂質的正常代謝,加速動脈粥樣硬化的形成[7]。有文獻報道,冠心病合并糖尿病患者冠狀動脈彌漫性病變比例明顯高于無糖尿病患者,同時,該類患者斑塊破裂和血栓形成的發生率也更高[8,9]。對此類患者行介入術雖能有效提高糖尿病的療效和安全性,改善患者生命質量,但糖尿病是介入術后再狹窄的危險因素[10,11]。此類患者實施介入術后比單純冠心病患者實施介入術后的再狹窄發生率更高,其心血管事件的發生率亦要比無糖尿病者高。因此,對該類患者積極干預開展全程健康指導及監測,對防止冠心病的進一步發展及改善預后有重要意義。

有調查顯示,冠心病介入治療患者普遍缺乏危險因素的相關知識[12]。很多患者認為做了介入治療就等于治好了冠心病,知識缺乏及錯誤認知均會影響患者遵醫行為及改變不良生活方式的積極性。本研究顯示,全程干預組和對照組患者在出院后1個月各項行為遵醫率均在80%以上,說明兩組患者在短期內均能很好地遵守醫囑。而在出院1年后,兩組患者出現明顯差異,全程干預組遵醫行為和生活質量明顯高于對照組,再狹窄及心血管不良事件發生率明顯低于對照組。說明隨著時間的推延,如沒有醫護人員的持續跟蹤指導,患者對醫生護士的囑咐逐漸淡忘,遵醫行為逐漸變差。而對介入術患者實施從住院-出院-院外的全程跟蹤式護理干預模式,通過各種方式與患者保持聯系,確保健康教育的連續性、完整性和重復性,指導其正確服藥、堅持鍛煉、飲食調理、血糖監測及危險因素的控制,定期復查及自我病情監測等,能增強患者信心,充分調動其內在積極因素,提高患者對疾病的認知水平,有利于督促患者改變不良生活方式,提高遵醫行為,有效地控制血糖及各種危險因素,從而預防疾病復發,減少再狹窄及心血管不良事件的發生,提高患者的生活質量。

[1]胡大一,項志敏.如何正確治療高血壓[J].中國醫刊,2001,33(4):25.

[2]張斌,向紅丁.2型糖尿病患者慢性并發癥臨床分析[J].北京醫學,2003,25(1):84-86.

[3]Higgins RO.Expressed preferences for health education of patients after percutaneous coronary intervention[J].Eur J Cardiovasc Prev Rehabil,2005,12(6):572-579.

[4]Miettinen H,Lehto S,Salomaa V,et al.Impact of diabetes on mortality after the first myocardial infarction.The FINMONICA Myocardial Infarction Register Study Group[J].Diabetes Care,1998,21(1):69-75.

[5]汪向東.心理衛生評定量表手冊[M].北京:中國心理衛生出版社,1999.41-43.

[6]Spertus JA,Winder JA,Dewhurst TA,et al.Development and evaluation of Seattle angina questionnaire:a new functional statusmeasure for coronary artery disease[J].J Am Coll Cardiol,1995,25(2):333-341.

[7]胡大一,王長華,許玉韻.糖尿病與心血管疾病[M].北京:人民軍醫出版社,2005.5.

[8]陳明,高煒.冠心病合并非胰島素依賴糖尿病患者冠狀動脈造影特點[J].中華內科雜志,1999,38(1):27.

[9]馬長生.冠心病介入治療技術與策略[M].北京:人民衛生出版社,2001.11-14.

[10]Carrozza JP Jr,Kurtz RE,Fishman RF.Restenosis after ar terial injury caused by coronary stenting in patients with diabete m ellitus [J].Intern Med,1993,118(5):344-349.

[11]Fajadet JC,Marco J,Cassagneau BG.Restenosis follow in successful palmaz-schatz intr a coronarystent implantation[J].J Am Coll Cordial,1991,17(suppl):A346.

[12]Zester JJ,King KB,Wlasowicz S.Perceptions of patients.with cardiovascular disease about the causes of coronary artery disease[J].Heart Lung,1997,26(2):92-98.