許昌東區引汝補源工程運行后地下水埋深變化特征分析

□靳永強(河南省許昌水文水資源勘測局)

1.概述

許昌市地處中原腹地。在歷史上是三國文化發源地和漢魏古都,在河南省經濟社會發展中占有重要戰略地位。截至2011年市區建成區面積63km2,人口55萬人,工業總產值173億元。許昌市也是全國40個嚴重缺水城市之一,引汝補源工程沒有建設的2003年以前,由于水資源量嚴重不足,已明顯成為制約當地經濟發展的重要因素。隨著經濟的快速發展,許昌東區的發展,面積達180km2的許昌新區規劃的逐步實施,許昌市人均水資源占有量將繼續下降,未來許昌市區水資源的供需失衡狀況將更加嚴峻,這將嚴重制約許昌市社會經濟可持續發展,對生態環境和社會安定也構成一定的危害。許昌市于2003年10月委托設計部門完成了《許昌市東區水系治理及補源工程可行性研究報告》。該引汝補源工程項目具有防洪、灌溉、改善城市環境、回補地下水漏斗、防止地面沉陷地質災害等綜合功效。該工程的實施不僅有利于緩解許昌市未來水資源供需矛盾,而且對于改善城市生態環境質量,逐步恢復漏斗區的地下水位,提高城市品位以及提高人民生活水平都具有十分重要的意義,有助于促進許昌市社會經濟的可持續發展。

2.引汝補源工程建設前許昌新區地下水狀況

改革開放以來,許昌市區由于大量開采地下水致使地下水位大幅度下降,形成以郊區半截河鄉和尚集鎮為中心(即補源區)的淺層地下水漏斗區,面積200km2,地下水漏斗范圍呈現向外繼續擴展態勢。淺層水超采引起地下水位持續下降,中心水位埋深近20m。同時地下水漏斗中心水位已降至海平面以下,造成城市地面下沉,最大沉降點達277mm,已經引起部分房屋裂縫倒塌,市區道路連年塌陷。

3.許昌市東區引汝補源工程

從2002年起許昌開始大規模開發許昌東區,引汝補源工程規劃針對的主要是許昌東區水系建設和補源。工程的實施使當地季節性河流能及時得到外調水源的補充,補充地下水,保持河道水質潔凈,改善城區水環境。通過大幅度增加市區水面,以調節城市氣候。工程采用北汝河大陳閘控制的河道地表水作為本項目的供水水源,利用潁汝干渠工程調用北汝河大陳閘以上水量,調節補充許昌市東區地下水和生態環境用水。

北汝河河川徑流量較為充沛,河流水質綜合評價為II類,水質較好。攔蓄的北汝河地表徑流適宜作為許昌市補源工程的供水水源,通過武灣渠首閘將北汝河水以自流方式引至許昌市北部的石梁河,然后分兩支進入東區。該建設項目位于許昌東城新區及周邊區域,項目工程分布在107國道以東的清潩河與小洪河之間的河道、人工開挖渠道上。建設工程為東城新區河湖水系整治工程和小洪河流域地下水補源工程,包括渠道開挖、河道治理、閘壩及橋涵施工建設。該補源工程涉及許昌市東城區面積約19.5km2,東城區周邊的補源區面積約190km2,耕地面積1.27萬hm2。總投資(人民幣)8914.84萬元。東區水系治理及補源工程分3期3年施工,2004-2006年,每年秋季10月開工,次年5月竣工。2006年底全部完工投入使用。

4.補源水量及地下水埋深變化對比分析

4.1 河湖補水量

許昌市城區現有清潩河、小西湖、護城河、運糧河、清泥河等水域,蓄水庫容約146萬m3;清潩河呼沱閘庫容120萬m3,馬崗閘蓄水29萬m3,健康路橡膠壩庫容75萬m3,陳村攔河閘庫容60萬m3,上述清潩河支流4處蓄水工程總庫容284萬m3。東城區的河渠庫容150萬m3,許昌縣補源區蓄水容積372萬m3。全市總蓄水庫容達952萬m3。調水量進入補源區,一部分蒸發消耗,平時不向下游河道退水。河渠換水量是指當城市河渠自身水體不能凈化輸入的污染物,而需要人工換水的河渠需水量。為保證補源水體的質量符合要求,定期更新補源區河槽蓄水量。河渠1年換水4次,按槽蓄量計算次換水量為265萬m3,年換水1060萬m3。河渠補水量為河渠水體損失水量扣除掉降水因素影響后的影響水量之差值。河渠水體損失水量主要包括河渠水面蒸發損失量、形成或補充河渠兩岸浸潤帶的水量和河渠河床滲漏補給地下水的水量。同時為保證河渠內保持1.5m以上的蓄水水深,尚須進行補水。按不同保證率典型年降水量逐月調算,年補水量在126~227萬m3之間。河渠換水量加上河渠補水量,即為東城補源區引汝水源的用水量,根據補源工程引水方案及用水量,并考慮渠道供水損失,東區補源需水量為:偏豐年1483萬m3,平水年1555萬m3,偏枯年1584萬m3,枯水年1609萬m3。

4.2 地下水補源量

補源區回滲補給地下水的河渠主要有:天寶渠、東環渠、新城渠、許扶運河、小洪河、清潩河及引水渠,通過滲漏回補地下水。

河渠滲漏量計算分兩種情況考慮。首先是大埋深情況下的河渠滲漏量計算:當地下水埋深較大(>6m)時,河渠的水可以自由入滲補給地下水,計算河渠滲漏補給量采用以下自由入滲計算公式:

式中:Q河渠補—河渠的滲漏補給量(萬m3/a);

L—河渠長度(m);

B—河渠水面寬度(m);

t—河渠過水時間(d);

K—滲透系數(m/d);

A—選用系數,一般取2~3;

h—河渠水深(m)。

本工程補源區河渠將常年蓄水,新開渠的底部土質按粉質粘土選用滲透系數,原河流河床按粘土考慮,水深統一按2m設計。計算時將補源區劃分為3個小區:東城區、北區(天寶渠以北)、南區(許扶運河以南)。根據上述自由入滲公式計算河渠的總滲漏補給量為1445萬m3/a。

其次是考慮小埋深情況下的河渠滲漏量計算:當河渠的水長期滲漏使得地下水埋深回升到<5m以后,由于地下水位的頂托,河渠的滲漏量將減少。按補源工程可行性研究報告,折減系數取0.42,通過計算可得,規劃補源區河渠的總滲漏補給量為607萬 m3/a。

4.3 補源區地下水位演變趨勢預測

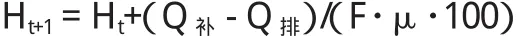

根據水均衡原理,對補源區進行地下水多年調節計算,即選取具有代表性的降水量過程和作物灌溉制度,以月為時段,計算地下水的各項補給量和排泄量,預測補源區規劃條件下的地下水位變化趨勢。調算公式如下:

式中:Ht+1—t+1時段地下水位;

Ht—t時段地下水位;

Q補—t+1時段地下水總補給量;

Q排—t+1時段地下水總排泄量;

F—計算面積;

μ—給水度,一般亞砂土為0.045。

補源區河渠常年蓄水,河、渠的底部土質分別按粉質粘土和粘土考慮,水深統一按2m設計。以2002年末地下水埋深值為起調基準點。當地下水埋深>6m時,河、渠補給量采用大埋深時的滲漏量;當地下水埋深在5~6m時,河、渠補給量采用小埋深時的滲漏量;當地下水埋深<5m時,河渠停止補給;當地下水埋深<4m以后,開始有潛水蒸發。

選取2006-2011年6年的調節計算:東城區地下水起調埋深9.72m,一期工程補源10個月后,地下水埋深回升至4.39m,以后地下水埋深穩定在4.39~3.44m之間,補源1年之后的多年平均埋深為3.82m。調節計算的末時段與初始時段相比,水位上升6.20m。北部補源區地下水起調埋深8.34m,三期工程補源實施后,在保證尚集工業區用水和農業正常灌溉用水需求的情況下,地下水位基本能保持穩定,補源1年之后,區域多年地下水平均水位略有下降,埋深范圍在7.49~10.85m之間。調節計算的末時段與初始時段相比,水位上升0.63m。南部補源區地下水起調埋深6.89m,三期工程補源實施后,在保證農業正常灌溉的情況下,地下水位上升趨勢明顯。補源1年之后的多年平均埋深為4.30m。調節計算的末時段與初始時段相比,水位上升3.62m。

4.4 補源區2006-2011年6年地下水埋深觀測數據對比分析

選取引汝補源工程竣工運行實施后的2006-2011年連續6年地下水埋深觀測數據分析。

許昌市多年平均降水量為703mm,除2000年降水量偏大20%以上屬偏豐年份外,其他年份年降水量均為平水年份,因此可以看出降水對地下水位變化的影響有限。選取補源區包括的東城區和南區的代表站地下水觀測數據進行前后對比,從實測埋深過程線圖(見圖1)可以看出從2006年起地下水位逐步得到回升,2011年底地下水平均水位比補源前地下水平均水位普遍上升3~6m,與計算補源預測效果一致,說明工程補源措施是得當的。

圖1 2006~2011年補源區代表站地下水埋深過程線圖

5.結論及建議

5.1 通過計算2006-2011年6年地下水埋深變化與實際觀測值對比分析表明,引汝補源工程的實施使當地季節性河流能及時得到外調水源的補充,補充地下水,保持河道水質潔凈,改善城區水環境。通過大幅度增加市區水面,以調節城市氣候。補源區地下水水位明顯回升,達到了預期的補源效果。

5.2 建議保護好北汝河水源,嚴格限制上游“三小”污染企業發展;嚴禁向河道兩岸傾倒各種廢物。大力發展節水灌溉,減少水資源浪費現象,控制農藥化肥的使用。

5.3 建議執法部門運用法律、行政、經濟等綜合措施,加強對清潩河上游沿岸工礦企業廢污水排放的監督檢查。政府應繼續加大宏觀調控力度,積極發展低耗水、少排污的高新企業,限制高耗水高污染工業項目的再建審批。

5.4 加強水資源統一管理和優化配置,規劃好引汝水源、地下水源、南水北調水源及城市污水處理后中水的合理配置和高效利用。在工程運行過程中,應加強對沿渠引水量的調查工作,對補源區引水、換水和補水進行監測,并做好記錄,實時監控區域內地表水量和水質的變化。并根據監測數據預測補源區未來水質、水位發展演變趨勢。