探討納米級中藥黃芪對潰瘍性結腸炎大鼠腸道菌群失調的調整作用

孫立群 梁金花 高月娟

(牡丹江醫學院,黑龍江 牡丹江 157011)

潰瘍性結腸炎(UC)為病因和發病機制尚不明確的大腸黏膜慢性非特異性炎癥,是以腹瀉、黏液膿血便、腹痛和里急后重為主要癥狀,以結腸黏膜慢性炎癥和潰瘍為病理特點的一種消化道疾病。近年來其發病率呈逐年上升趨勢。臨床常用柳氮磺胺吡啶(SASP)和糖皮質激素進行治療,但副作用大且容易復發[1-2]。

本實驗根據部分補益類中藥具有扶植腸道正常菌群生長,調節菌群失調,提高定植抗力功能,可起到益生元作用的機理,選取納米級黃芪作為治療藥物,從微生態學角度探討其對UC大鼠腸道菌群失調的調整作用。

1 材料與方法

1.1 實驗動物Wistar大鼠60只,體質量 180~220 g,雌雄各半,由牡丹江醫學院動物實驗中心提供。

1.2 試劑乙酸﹑丙酸﹑丁酸﹑異丁酸標準品(美國Sigma公司),麗珠腸樂(珠海麗珠集團麗珠制藥廠),培養基(青島海博生物有限公司),2,4,6-三硝基苯磺酸(TNBS)(Sigma 公司)。

1.3 納米級黃芪(1)制備:將常態黃芪剪碎,60℃下24 h烘干,常規粉碎,加入適量蒸餾水,然后應用球磨機磨48 h進行納米化,制成納米中藥,生藥質量濃度為0.2 g/mL。4℃保存,給藥前復溫至25~30℃。(2)鑒定:將球磨法制備的中藥稀釋到一定濃度,超聲分散,透射電鏡觀察,藥物粒徑在100 nm以下。

1.4 分組與造模60只大鼠隨機分為模型組(10只),正常組(20 只),自然恢復組(10 只),麗珠腸樂組(10 只),納米黃芪組(10只)。除正常組外,其余各組大鼠腹腔注射10%水合氯醛(0.2 mL/100 g)麻醉,固定。將外徑2.0 mm、長約15 cm左右的輸液管(輸液管先用液體石蠟油潤滑),從大鼠肛門逆行插入結腸內深約8.0 cm處,一次性將含100 mg/kg TNBS和50%乙醇的TNBS-乙醇液0.25 mL注入結腸內,用棉簽堵住肛門,輕揉腹部1 min,使TNBS-乙醇液均勻地與結腸黏膜接觸。然后將大鼠頭向下,身體傾斜45°,放置1 min,再將大鼠放平。對照組采用同樣方法,0.25 mL 0.9%氯化鈉注射液灌腸,均自然清醒。3 d后,處死模型組大鼠和10只正常組大鼠,剪取直腸和結腸組織,清洗后肉眼觀察結腸組織,并取腸段(10%甲醛溶液中固定)作組織切片以確定造模是否成功。

1.5 給藥方法納米黃芪組采用納米黃芪進行灌胃治療,麗珠腸樂組用麗珠腸樂灌胃治療,自然恢復和正常組用0.9%氯化鈉注射液灌胃,以上各組灌胃量均為每次0.3 mL,每日兩次,連續7 d后處死進行指標檢測。

1.6 標本采集與檢測

1.6.1 腸道菌群檢測 在距大鼠回盲部末端10 cm以內,無菌采取盲腸內容物0.1 g,用無菌0.9%氯化鈉注射液進行10倍系列稀釋至10~9倍。不同稀釋度標本滴種培養48 h后進行菌落計數。

1.6.2 氣象色譜分析技術檢測脂肪酸含量 無菌條件下取0.05g盲腸內容物,立即放入無菌玻璃試管中,溶于1 mL蒸餾水中,加50%硫酸0.1 mL、乙醚0.5 mL,蓋緊塞子,來回倒轉20次,使乙醚和培養物充分混勻,1000 r/min離心10 min,置試管于-20℃冰箱至試管底部水結冰,迅速倒出乙醚于另一試管,取1 μL作色譜分析。將樣本注入進樣器后,儀器自動采集數據并送到1200工作站積分處理并作出色譜圖,其中記錄各有機酸的出峰順序、保留時間、峰高、峰面積百分比。

1.6.3 肝臟細菌易位檢測 將大鼠在無菌條件下取肝組織0.1 g,置于無菌勻漿器中,加0.9 mL 0.9%氯化鈉注射液勻漿,將標本稀釋至10-3,用微量加樣器吸取標本20 μL滴種在中國蘭培養基上,置于37℃溫箱中培養24 h后進行菌落計數。

1.7 統計學處理應用SPSS16.0統計軟件,數據采用(±s)表示。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 成模情況模型組肉眼觀顯示結腸黏膜充血、水腫、糜爛、出血、潰瘍;顯微鏡下顯示隱窩有急性炎細胞浸潤,固有膜內有慢性炎細胞浸潤。正常組大鼠結腸黏膜組織肉眼觀和顯微鏡下均顯示正常。

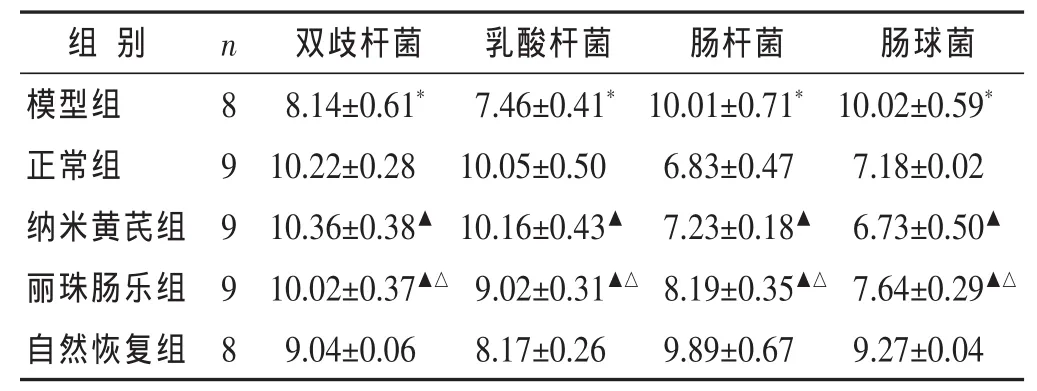

2.2 傳統培養法檢測腸道菌群的變化見表1。與正常組相比,模型組雙歧桿菌和乳酸桿菌數量明顯下降,腸桿菌和腸球菌數量顯著上升,且差異具有統計學意義(P<0.05)。納米黃芪組與麗珠腸樂組雙歧桿菌和乳酸桿菌的數量均明顯上升,腸球菌和腸桿菌的數量明顯下降,相比自然恢復組具有顯著差異 (P<0.05),納米黃芪組與麗珠腸樂組之間的差異亦有統計學意義(P<0.05),說明納米黃芪對腸道微生態失調的調整作用優于麗珠腸樂。

表1 各組大鼠腸道菌群定量檢測結果比較(lgN/g,±s)

表1 各組大鼠腸道菌群定量檢測結果比較(lgN/g,±s)

與正常組比較,*P<0.05;與納米黃芪組比較,△P<0.05;與自然恢復組比較,▲P<0.05。下同。

組 別 n 雙歧桿菌 乳酸桿菌 腸桿菌 腸球菌模型組 8 8.14±0.61* 7.46±0.41* 10.01±0.71* 10.02±0.59*正常組 9 10.22±0.28 10.05±0.50 6.83±0.47 7.18±0.02納米黃芪組 9 10.36±0.38▲ 10.16±0.43▲ 7.23±0.18▲ 6.73±0.50▲麗珠腸樂組 9 10.02±0.37▲△ 9.02±0.31▲△ 8.19±0.35▲△ 7.64±0.29▲△自然恢復組 8 9.04±0.06 8.17±0.26 9.89±0.67 9.27±0.04

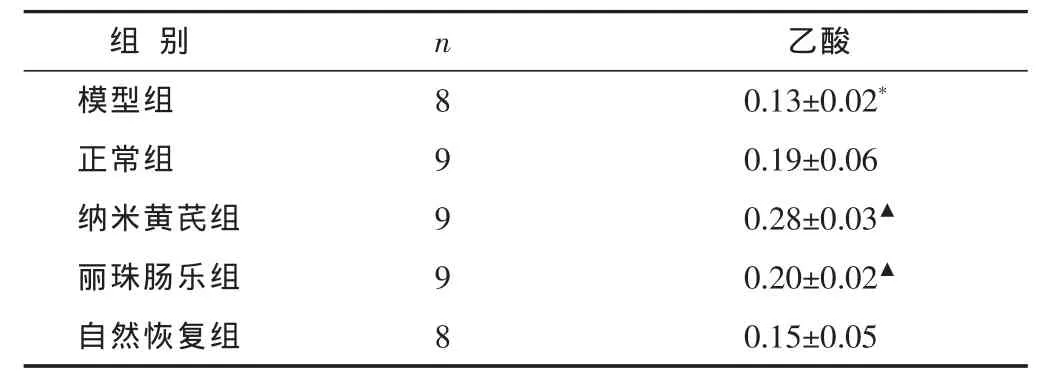

2.3 各組乙酸含量比較見表2。與正常組相比,模型組乙酸含量顯著下降,且差異具有統計學意義(P<0.05)。納米黃芪組與麗珠腸樂組乙酸含量顯著明顯上升,與自然恢復組相比差異具有統計學意義(P<0.05)。

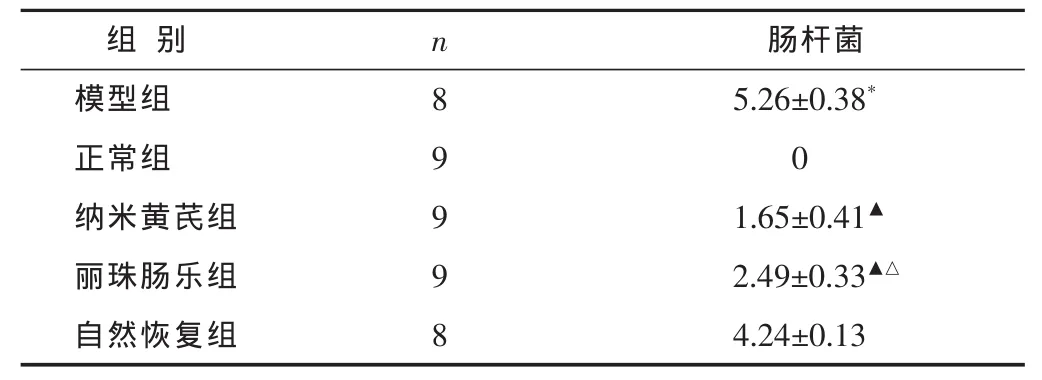

2.4 各組肝臟細菌易位檢測結果見表3。與正常組相比,模型組腸桿菌數量明顯上升(P<0.05)。納米黃芪組與麗珠腸樂組腸桿菌數量顯著上升下降,相比自然恢復組具有顯著差異 (P<0.05),納米黃芪組與麗珠腸樂組之間的差異具有統計學意義(P<0.05),納米黃芪組降低腸桿菌易位的作用優于麗珠腸樂組。

表2 各組乙酸含量比較(mg/mL,x±s)

表3 各肝臟細菌易位檢測結果比較(lgN/g,x±s)

3 討 論

機體與其正常菌群作為一個整體存在,它們既相互依賴又相互制約。納米中藥黃芪對雙歧桿菌、乳酸桿菌數量的升高具有明顯促進作用,可以降低腸桿菌、腸球菌的數量。可見納米中藥黃芪可以顯著改善腸道微生態失調[3-9]。

大鼠腸道微生態失調后,厭氧菌代謝產物乙酸的含量顯著下降,經7 d的藥物治療,大鼠腸道菌群失調得到調整,腸道內厭氧菌的數量上升,同時厭氧菌代謝產物乙酸的含量也迅速上升。

經過7 d治療,大鼠肝臟細菌易位數量大幅度下降,與同時期自然恢復組相比,差異有極顯著性,說明納米中藥黃芪能有效控制肝臟的需氧菌易位。其機制可能是通過增強網狀內皮系統的吞噬能力和機體免疫力來完成的。

納米中藥黃芪與麗珠腸樂對微生態失調大鼠均具有調整菌群失調的作用,但從檢測指標的結果比較中可以看出納米黃芪的作用優于麗珠腸樂(活菌制劑)。其原因可能與中藥雙向性調節有關。扶正固本類中藥不僅具有良好的扶植正常菌群的作用,而且具有提高機體免疫力的效果[10]。

[1]楊景云.醫用微生態學[M].北京:中國醫藥科技出版社,1997:341-346.

[2]侯曉華,張錦坤,代立人,等.慢性腹瀉病人腸道菌群的研究[J].中華消化雜志,1990,10(1):22.

[3]袁佩娜,周國安.生態制劑研究進展[J].微生物學免疫學進展,1994,22(4):35.

[4]戰嘉怡,曹霞,陳陽.微生態制劑在消化系統疾病治療中的應用[J].北京臨床藥學,1998,11(2):23-27.

[5]嚴梅楨,李志年,謝念祥,等.四君子湯對實驗性脾虛小鼠腸道菌群的影響[J].中國微生態學雜志,1989,1(1):41-42.

[6]陳海龍,劉艷,吳成中,等.多器官功能不全綜合征時腸道細菌易位及通里攻下法影響的實驗研究[J].中國微生態學雜志,1998,10(6):342-346.

[7]Deitch EA, Winterton J,Berg R.Thermal injury Promotes bacterialtranslocation from the gastrointestinal tract in mice with in ParedTcell-mediated immunity[J].Areh Surg,1986,121(1):97.

[8]Backer JW,Deitch EA,Li M,et al.Hemorrhagic shock induces bacterial translocation from the gut[J].Trauma,1988,28(7):896.

[9]楊祥良,徐輝碧,謝長生,等.基于納米技術的中藥基礎問題研究[J].華中理工大學學報,2002,28(12):104-105.

[10]柯銘清.中草藥有效成分理化與藥理特性[M].長沙:湖南科技出版社,1982:254.