九連山常用鄉(xiāng)土樹種生長比較及造林效果探討

鄭樹影

(廣東省連平縣生態(tài)公益林管理中心,廣東 連平 517100)

1 引言

鄉(xiāng)土樹種具有材質(zhì)好、用途廣泛的特點,有較好的生態(tài)價值、經(jīng)濟效益和景觀效果。培育優(yōu)質(zhì)的鄉(xiāng)土樹種是現(xiàn)代林業(yè)和當前生態(tài)建設的重中之重,是提高生態(tài)公益林資源數(shù)量和質(zhì)量的一項主要途徑。廣東省連平縣所處的九連山脈地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯,生物資源豐富多樣,有著許多優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種。本文對在生態(tài)公益林建設中常用的鄉(xiāng)土樹種的生長情況和造林效果進行調(diào)查分析,以期為當?shù)厣鷳B(tài)公益林建設提供一些有益的參考。

連平縣地處廣東省北部,位于北緯24°06′~24°36′,東經(jīng)114°14′~114°56′之間。縣境東西長72.4km,南北寬55.6km,全縣總面積2 365hm2。東與和平縣接壤,南與河源市郊區(qū)、新豐縣相連,西與翁源縣毗鄰,北與江西省的龍南、全南縣交界,屬中亞熱帶季風氣候,兼具復雜多變的出區(qū)氣候特點;常年高溫多雨,年均溫度19.6℃,月平均氣溫最高在7月為27.3℃,最低在1月為9.8℃;年均日照1 659.8h,年均太陽輻射107.22kCal/cm2;年無霜期290~310d,年降雨量1 779mm,最大降雨量在6月,最小降雨量在11月,年均濕度79%。土壤深厚肥沃,呈酸性。主要農(nóng)業(yè)災害性天氣是“倒春寒”和“寒露風”,前者出現(xiàn)在3月下旬~4月上旬,后者出現(xiàn)在10月前后。

實驗造林地位于田源鎮(zhèn)新河村,海拔500~600m之間,造林地為未經(jīng)煉山的宜林地,土層厚80cm以上,立地類型為Ⅰ、Ⅱ類林地。主要植被為小芒、蔓山莠竹、山蒼子、山烏桕、鴨腳木、三叉苦、鹽膚木、毛稔、桃金娘、無根藤等,攀援植物也較豐富,草本植物主要有芒萁、芒草和烏毛蕨等。

2 實驗材料與方法

2.1 實驗材料

實驗苗木為當?shù)貎?yōu)良母樹采種后的自育苗,其中酸棗、荷木為裸根苗,紅錐、火力楠為營養(yǎng)袋苗。荷木苗高40cm、地徑4mm以上;酸棗苗高60cm、地徑6mm以上;紅錐和火力楠苗高30cm、地徑3mm以上。

2.2 造林和撫育方法

造林地清理實行沿等高線鏟水平帶方式,帶寬1m,帶內(nèi)針葉樹、灌木、雜草及枯枝等清理干凈,保留闊葉樹。2004年10月~12月采用穴墾整地,明穴回表土,穴規(guī)格為40cm×40cm×30cm。株行距為3m×3m,即栽植密度為1 111株/hm2。植前每穴施200g磷肥作為基肥。2005年3月種植,對裸根苗種植前用濃黃泥漿混少量磷肥漿根,并且在上山前采用GGR-6進行了苗木根系處理,以提高造林成活率,在栽植做到深栽、打?qū)崱⒉桓C根。對火力楠的營養(yǎng)袋苗,種植前淋透水,栽植時做到剝袋、深栽、壓實,注意不要壓碎營養(yǎng)土。植后前3年進行5次撫育,并進行一次追肥。當年實行帶鏟撫育一次,于上半年6~8月進行;要求將帶內(nèi)雜灌、雜草鏟凈歸帶作肥,適當松土,同時進行除萌、培蔸。第2、3年每年進行兩次帶鏟撫育,分別于上半年3~5月和下半年7~9月進行。并于植后第2年上半年進行一次追肥,每株施150g復合肥。

2.3 調(diào)查方法

于2011年10月進行調(diào)查,分別在造林地的上坡、下坡、中坡、山脊和山谷中,對同一立地條件下的每種樹種選擇30株分別測量高度和胸徑;然后對各樹種的150株樹的數(shù)據(jù)取算術(shù)平均值,得出各樹種的平均高和平均胸徑。

對于造林效果,采用對喬木的種類、數(shù)量、生長情況等進行調(diào)查,并對灌木的種類和數(shù)量進行分析,與采用煉山方式且立地條件相近所造的闊葉混交林進行簡單對比。

3 結(jié)果與分析

3.1 闊葉樹種生長表現(xiàn)

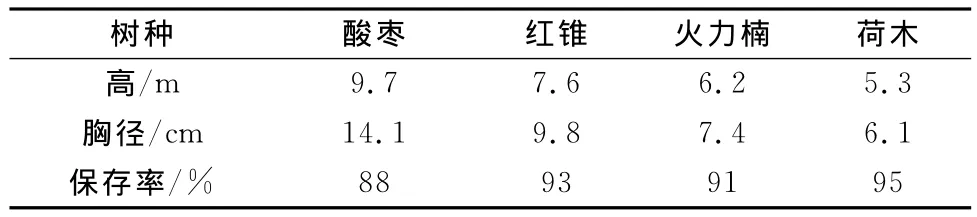

從調(diào)查的情況來看(表1),人工所種樹種的保存率均在88%以上,主要是由于荷木、酸棗的裸根苗和火力楠營養(yǎng)袋苗的成活率均能達93%以上,造林后帶鏟撫育及時;并由于造林地沒有進行煉山,林地濕度和蓋度相對較大,所以造林后的保存率也較高。4種鄉(xiāng)土闊葉樹種在植后6年的生長表現(xiàn)比較,酸棗生長最快,平均高和胸徑分別為9.7m和14.1cm;紅錐次之,平均高和胸徑分別為7.6m和9.8cm;再次為火力楠,平均高和胸徑分別為6.2m和7.4cm;荷木最慢,平均高和胸徑分別為5.3m和6.1cm。從冠幅增長來看,也是酸棗冠幅最大,其次為紅錐和火力楠,荷木最慢。

除人工造林的幾個闊葉樹種外,原來留在帶間以及天然下種或萌芽產(chǎn)生的闊葉樹種中,以山烏桕、樟樹、米錐為主,從調(diào)查的情況來看(表2),山烏桕生長最快且數(shù)量最多,平均高和胸徑分別為6.8m和8.9cm;樟樹次之,平均高和胸徑分別為6.5m和7.6cm;米錐最慢且數(shù)量較前兩者少,平均高和胸徑分別為5.3m和6.1cm。

表1 常用鄉(xiāng)土樹種平均生長情況調(diào)查

表2 天然更新的3種闊葉樹種生長表

3.2 造林效果分析

造林中,除鏟帶的人工所種植的樹種外,還有帶間當時所保留的一些小雜灌和天然更新的樹種,其中山烏桕、樟樹和米錐生長表現(xiàn)突出(表2),與人工更新的闊葉樹種形成了良好的互動。另外,還有槁木、楓香等樹種表現(xiàn)也較好。除喬木層外,灌木層的灌木種類也較多,包括山蒼子、鴨腳木、鹽膚木、桃金娘和野牡丹等,且生長較好。這樣,較之采用傳統(tǒng)煉山方式的闊葉混交林相比較,能有效地形成喬、灌相結(jié)合的復層結(jié)構(gòu),林地中豐富的生物能得到有效的保存,林地的濕度和土壤蓋度較大,生態(tài)效益較明顯。值得指出的是,采用煉山造林的闊葉林在初期(造林后前3年左右)的生長較不煉山方式造林的闊葉樹種生長相對較快,但隨著時間推移,其后期表現(xiàn)將逐步差于采用不煉山方式造林的闊葉樹。

4 結(jié)語

文中調(diào)查的幾個樹種均為當?shù)卦谏鷳B(tài)公益林建設中應用廣泛的鄉(xiāng)土樹種,適生性強,造林后的生長表現(xiàn)良好且穩(wěn)定,與原存留的樹種及天然更新的其他闊葉樹種能和諧相處,能一起形成較為穩(wěn)定的森林結(jié)構(gòu)。酸棗生長從幼期開始就一直表現(xiàn)很好,生長迅速,且為落葉喬木,是在廣東生態(tài)造林中與三角楓一樣常用的落葉類樹種。荷木在干旱、貧瘠的環(huán)境下表現(xiàn)仍然很好,適應性很好。

生態(tài)林建設中應該改變傳統(tǒng)的“煉山造林”方式。“煉山造林”雖然能有效地保證人工造林的目的樹種在前期的生長表現(xiàn)優(yōu)秀,但“煉山”對林地生態(tài)環(huán)境的破壞大,會燒死或燒傷許多原生的幼樹、幼苗,還會對土壤中的其他生物帶來毀滅性的打擊,還會引起水土流失等不良后果。因此,建議在生態(tài)公益林建設中,應采用非煉山的造林模式,并盡量保留優(yōu)良的野生喬灌木,這些小樹苗可為新植苗提供適度的遮蔭,同時也有利于林地生物多樣性的恢復,有利于各種土壤微生物的正常健康活動,有利于闊葉樹種的長期生長。采用非煉山方式進行生態(tài)造林,如果采用鏟帶方式進行的話,應開設平行于等高線鏟水平帶的方式,不宜采用相交于等高線鏟垂直帶的方式,這樣有利于水土保持。非煉山造林模式,除人工鏟帶外,還可以嘗試結(jié)合化學除草方式進行林地清理和撫育。

加強對鄉(xiāng)土樹種種質(zhì)資源的保護和選優(yōu)工作。當?shù)厮幍木胚B山脈有豐富的優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種,具有較高的生態(tài)、經(jīng)濟和景觀價值。應該加強對鄉(xiāng)土樹種的物種保護和選優(yōu)工作。對選優(yōu)出來的種質(zhì)資源進行繁育推廣,推進生態(tài)公益林的建設。主要要依托九連山山脈現(xiàn)有的野生鄉(xiāng)土樹種為研究基礎,開展種源收集、良種選育、苗木繁育及高效栽培技術(shù)研究。大力收集優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種種子資源,擴建種子資源基因庫;研究和改善種子育苗技術(shù),在此基礎上,開展無性系繁育技術(shù),研究優(yōu)質(zhì)苗木的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù);最后還要完善高效栽培技術(shù)體系,研究良種及高效栽培技術(shù)試驗示范林營建技術(shù)。

[1]李文華.中國生態(tài)補償機制與政策研究[M].北京:科學出版社,2007.

[2]廣東省林業(yè)局,廣東省林學會.廣東省100種優(yōu)良闊葉樹種種栽培技術(shù)[R].廣州:廣東省林業(yè)局,廣東省林學會,2002.

[3]周 毅,任先華,王明懷.廣東省生態(tài)公益林生態(tài)環(huán)境價值計量及評估[J].中南林學院學報,2005(1):70~71.