中英文科學術論文摘要體裁分析及漢英翻譯

龍明慧

(浙江農(nóng)林大學 外國語學院,浙江 臨安311300)

學術論文摘要是當前學術論文必不可少的一部分,是對學術論文主要內(nèi)容的概括和介紹,使讀者能夠在盡可能短的時間內(nèi)了解文章的主要內(nèi)容,因而,中文學術論文摘要英譯對我國學術思想和科研成果在世界范圍內(nèi)的快速傳播具有重要意義。但當前學術論文摘要,特別是文科論文摘要的英譯現(xiàn)狀并不理想,主要問題是譯者在翻譯時常常受到中文語篇結構和表述方式的束縛,生成的譯文偏離英語論文摘要的體裁規(guī)范,難以為目標語讀者接受,這在很大程度上影響了我國人文社科研究成果在國際上的有效傳播。而當前對學術論文摘要英譯的研究,其重心仍限于詞法、句法、語法層面,缺少對語篇宏觀結構的觀照,不能有效地解決當前中文論文摘要英譯中存在的問題。

學術論文摘要是一種特殊的體裁,而體裁與文化息息相關,有很強的社會文化屬性[1]23。就翻譯而言,譯語語篇一旦生成,便成為譯語中各類語篇的一分子,它必須受控于譯語語篇的規(guī)范及譯語讀者的閱讀習慣[2],那么在翻譯學術論文摘要時,譯者便需要對原文進行不同程度的調(diào)整,使譯文符合目標語社會論文摘要的體裁規(guī)范,如此才能為目標語讀者所接受。因此,本文擬采用系統(tǒng)功能語言學的體裁結構潛勢理論(Generic Structure Potential,簡稱GSP),對中英人文社科學術論文摘要進行對比分析,揭示中英文科學術論文摘要體裁結構及其表述方式的相同和相異之處,為我國學術論文摘要英譯提供借鑒。

1 體裁結構潛勢

現(xiàn)實生活中任何文本的構建總是受體裁的影響。體裁(genre),也稱語篇體裁,根據(jù)Swales的定義,指“交際事件的分類,參與交際事件的成員享有一套共同的交際目的,這些目的為更大的語篇社團(discourse community)的專業(yè)成員所認可”[3]。根據(jù)Bhatia對體裁的進一步解釋,體裁是一種結構特征明顯、高度約定俗成的交際事件。特定的體裁皆有相對固定的內(nèi)部結構和語言模式[4]。因此,若要對文本進行全面的語篇分析,我們不僅要分析其微觀的語言模式,更要分析其宏觀結構。系統(tǒng)功能語言學家Hasan在對體裁進行研究的過程中提出的語篇體裁結構潛勢理論,則能為我們分析語篇宏觀結構提供很好的借鑒。

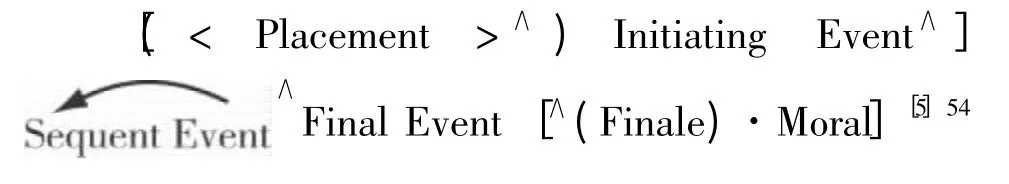

根據(jù)Hasan,“體裁結構潛勢是一個抽象的范疇,它描述了一種體裁中所有可能的語篇結構。”[5]53體裁結構潛勢決定一個語篇的必要成分和可選成分,可重復的成分,以及各種成分的位置、序列和出現(xiàn)頻率等。而實際語篇結構是體裁結構潛勢在具體語篇中的實現(xiàn)形式。例如Hasan對童話的GSP的實例分析:

在()內(nèi)的是可選性成分。其他則為必要性成分。∧表示該符號兩端成分的次序是固定的,不可更改的,即∧左端的成分總是出現(xiàn)在先。彎箭頭表示該成分是可以重復發(fā)生的。在< >內(nèi)的成分可以包含在其他成分中間。以Placement為例,它是一個可選性成分。如果它出現(xiàn)在篇中,它或者位于Initiating Event之前,或者包含于其間。這種位置上的變化是相對的,只局限于一定的范圍之內(nèi)。·表示其兩端的成分的位置可以互相調(diào)換,并不一定按圖中的順序出現(xiàn),但必須也在一定范圍之內(nèi)。[]表示成分可以變換位置的范圍。

體裁結構潛勢是屬于同一體裁的所有語篇結構的抽象化提煉[1]226,而明確語篇的體裁結構潛勢,撰寫或翻譯某一體裁的文本時,在謀篇布局階段,我們便可以對自己所要生成的文本中哪些成分是必須要出現(xiàn)的,哪些成分可以根據(jù)實際情況酌情處理,以及這些成分可以出現(xiàn)的位置、序列和出現(xiàn)頻率有比較清楚的把握,然后再確定文本的語言體現(xiàn)方式。

2 語料與分析方法

本文主要選擇中西皆具有深厚學術傳統(tǒng)的文科學術論文摘要作為分析對象。

語料由30篇英語本族語學者撰寫的文學、歷史、哲學英語論文摘要和30篇中國學者撰寫的哲學、歷史、文學中文論文摘要組成。這些摘要隨機選自2010年到2011年文學、歷史、哲學的中英文核心期刊①所選中文語料隨機抽取自《文學評論》、《文藝理論研究》、《中國文學研究》、《中國比較文學》、《歷史研究》、《中國史研究》、《中國文化研究》、《現(xiàn)代哲學》、《中國哲學史》、《道德與文明》。英文語料來自Comparative Literature,Contemporary Literature,Journal of Modern Literature,Past&Present,Historical Journal,Journal of American History,Philosophy of Science,Ethics,British Journal for the Philosophy of Science.。另外,中文摘要盡量避免我國英語專業(yè)學者撰寫的論文摘要,因為外語學者長期接受英語訓練,特別注重國際標準,在撰寫論文或摘要時會有意識地遵循英語論文摘要的規(guī)范,如此和英語本族語學者撰寫的英語摘要進行比較不能很好地體現(xiàn)中英學術論文摘要的差異性。

對語料的研究以系統(tǒng)功能語言學,特別是Hasan的體裁分析理論[6]為指導,對比分析中英學術論文摘要在體裁結構即語篇必要成分和可選成分以及各成分的位置、序列和出現(xiàn)頻率以及表述方式上的相似和相異之處,從而為論文摘要英譯提供借鑒。

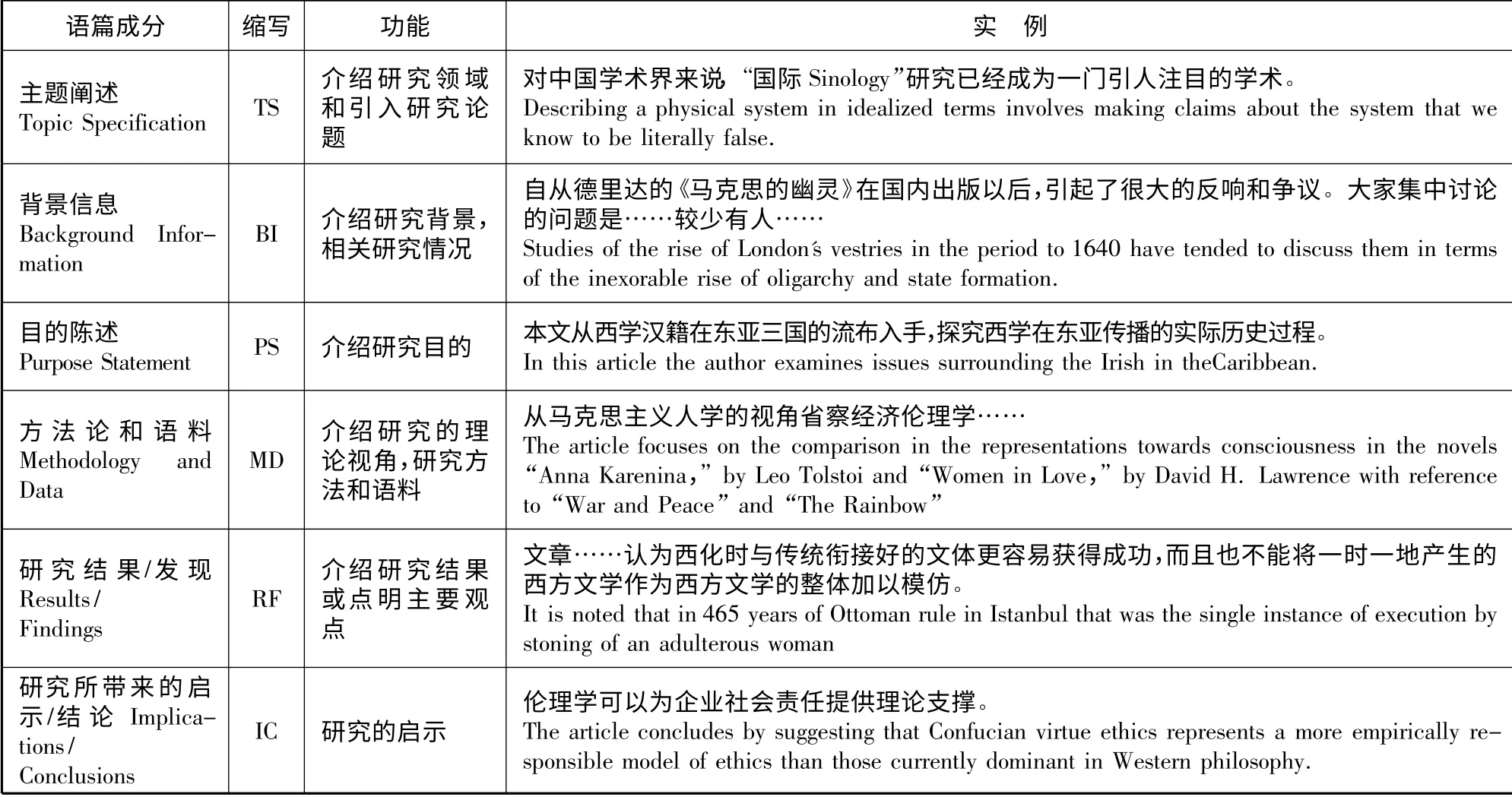

一般說來,一篇論文摘要主要有六個結構要素,即“主題闡述”(Topic Specification,TS)、“背景信息”(Background Information,BI)、“目的陳述”(Purpose Statement,PS)、“方法論和語料”(Methodology and Data,MD)、“研究結果/發(fā)現(xiàn)”(Results/Findings,RF)和“研究所帶來的啟示/結論”(Implications/Conclusions,IC)。一篇論文摘要可以包含這六個要素,但并不是所有論文摘要都必須要同時包含所有的要素[7],按Hasan的說法,一些成分是必選成分,一些成分則是可選成分。因此,本文根據(jù)這幾個要素,分別對所收集的中英文摘要進行結構分析。各成分的功能和實例見表1。

表1 學術論文摘要語篇要素

3 結果與討論

3.1 中文摘要的語篇結構

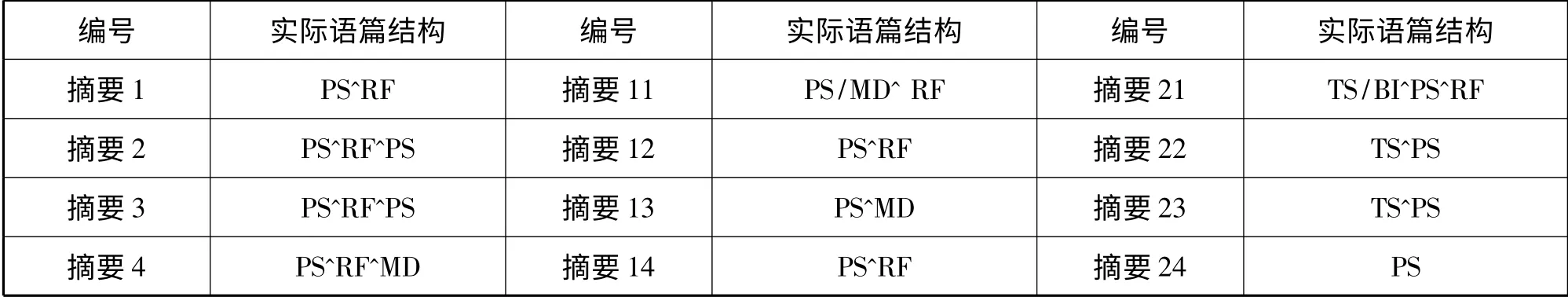

對中文摘要組成成分的分析表明,中文文科論文摘要中以上六種成分都有出現(xiàn),具體結果見表2和表3(為表達的方便,各語篇成分皆采用縮寫形式)。

表2 中文文科論文摘要語篇結構

表3 中文文科論文摘要各結構成分出現(xiàn)的頻率①在統(tǒng)計結構成分的出現(xiàn)頻率時,若某一結構成分在一篇摘要中重復出現(xiàn),只計入1次。

從表2和表3可以看出,上述六種結構成分在中文摘要中都有出現(xiàn)。從各成分的出現(xiàn)頻率來看,中文摘要中研究結果和發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)頻率最高,其次是主題闡述和研究目的陳述,而背景信息、語料和方法論、結論和啟示出現(xiàn)頻率較低,這應該是學科性質的關系,因為文科研究大都是在研讀大量文獻基礎上進行的思辨推理型研究,而非實證性研究,最重要的是研究主題以及研究的結果和發(fā)現(xiàn),而研究方法、具體的研究啟示并不顯著,也沒有明確的規(guī)定。不過,即使研究結果和主題闡述出現(xiàn)的頻率均達到70.%以上,仍然不是百分之百出現(xiàn),這說明這兩個成分也并不是中文摘要的必選成分。換言之,就中文摘要而言,沒有哪一個成分是必須的,所有的成分都是可選成分。

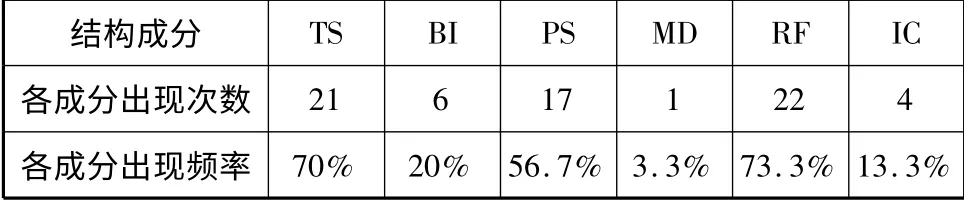

其次,從論文摘要各組成成分的排列來看,在中文摘要中,主題闡述一般是放在最前面,其次是背景信息,這兩項始終是放在摘要最前面的,而其他成分的位置相對靈活一些,在主題闡述和背景信息后通常是研究目的陳述,然后是研究方法/語料,但在有些摘要中,研究方法和語料也會出現(xiàn)在研究目的之前,或蘊含在同一個句子當中。摘要的結尾部分通常是研究結果/發(fā)現(xiàn)和研究所帶來的啟示/結論,兩者的位置可以互換,但在有些情況下,研究的結論和啟示也會出現(xiàn)在研究目的之前。此外,一篇論文摘要可能同時出現(xiàn)這幾種結構成分,但它們之間的劃分并非涇渭分明,主題闡述和背景信息往往融合在一起,研究目的和研究結果/發(fā)現(xiàn)、研究方法、研究啟示等都可能融合在一個句子出現(xiàn)。不過,在中文摘要中,沒有哪一種成分會重復出現(xiàn)。歸納起來,中文摘要的語篇結構潛勢便是:

3.2 英文摘要的體裁結構

表4 英文文科論文摘要語篇結構

續(xù)表

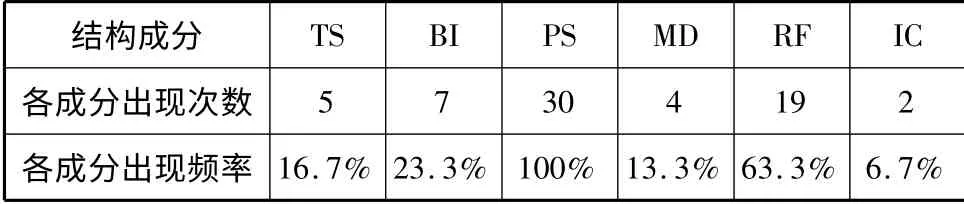

表5 英文文科論文摘要各結構成分出現(xiàn)的頻率① 在統(tǒng)計結構成分的出現(xiàn)頻率時,若某一結構成分在一篇摘要中重復出現(xiàn),只計入1次。

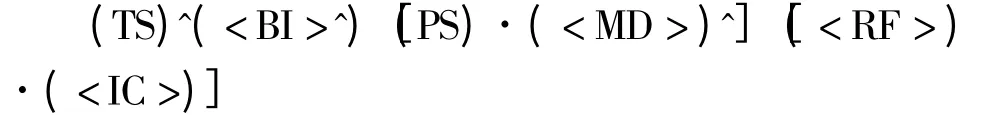

從表4和表5可以看出,上述六種論文摘要的結構成分在英文摘要中也都有出現(xiàn)。從出現(xiàn)頻率來看,英文摘要中出現(xiàn)頻率最高的是研究目的陳述,達百分之百,這說明在英文摘要中,研究目的陳述是必要結構成分,而其他成分則是可選成分。但從收集的30篇論文摘要來看,除了作為必要成分的研究目的陳述,以及研究結果和發(fā)現(xiàn)以外,其他可選成分出現(xiàn)的頻率都不高,這說明對英文文科論文而言,最重要的在于作者做了什么,以及研究有什么發(fā)現(xiàn),其他都不那么重要,所以單一的PS語篇結構或者PS+RF結構在英文論文摘要中出現(xiàn)的頻率比較高。

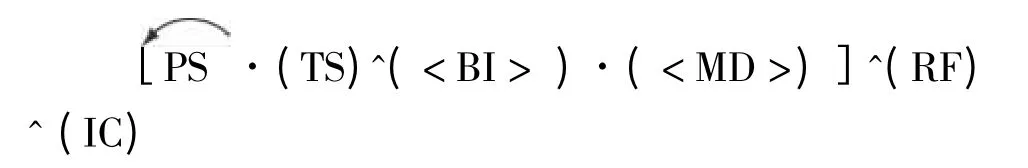

其次從各成分的排列來看,除了少數(shù)情況下研究目的陳述出現(xiàn)在主題闡述和研究背景甚至研究結果之后,在絕大多數(shù)情況下研究目的陳述都出現(xiàn)在摘要開頭,其次是主題闡述、研究背景,然后是研究方法/語料以及研究結果/發(fā)現(xiàn),而研究所帶來的啟示/結論總是放在摘要的最后。但有種情況也很普遍,即英文摘要往往在總的介紹研究目的之后會提出研究的結果和發(fā)現(xiàn),然后再進一步介紹研究內(nèi)容,即將研究內(nèi)容細化和具體化,所以在英文摘要中,研究目的陳述往往會重復出現(xiàn)。另外,英文摘要有些成分之間也不是涇渭分明的,如背景信息會蘊含在主題闡述中,研究方法會蘊含在研究目的中。歸納起來,英文摘要的語篇結構潛勢便是:

3.3 對比分析

從以上各表可以看出,中英論文摘要具有相同的組成成分,但各成分出現(xiàn)的方式存在一定差異。首先,從出現(xiàn)頻率來看,中文摘要中出現(xiàn)頻率最高的是研究結果/發(fā)現(xiàn)和主題闡述,次高的是研究目的陳述,但這三種成分都沒有達到百分之百地出現(xiàn),也就是說,中文摘要沒有哪一個成分是必要成分。英文摘要中出現(xiàn)頻率最高的是研究目的陳述,達到百分之百,是英語摘要的必要成分。換言之,英文摘要要符合規(guī)范,就必須要有研究目的陳述這一必要成分,而中文摘要則不一定要出現(xiàn)研究目的,因此在這個層面上,中文摘要比英文摘要更隨意一些。另外,研究背景、研究方法語料、研究結論和啟示在中英文科論文摘要中出現(xiàn)的頻率都不高。其次,從各成分的排列來看,中文摘要各成分的排列也比較隨意,英文摘要各成分的排列順序雖然也比較靈活,但相對于中文摘要則顯得要固定一些。

另外,在摘要各成分的語言體現(xiàn)方式上,中英論文摘要也存在較大差異。大多數(shù)中文摘要對各個語篇成分的表述都顯得含蓄隱晦,某一部分內(nèi)容是屬于語篇的哪種成分并不那么一目了然。很多時候,讀者需要結合論文標題,甚至論文全文,仔細研讀語句的具體意義,才能確定某一部分是主題闡述還是研究目的陳述,還是研究結果或是研究結論。如下面一則中文摘要:

(1)自從德里達的《馬克思的幽靈》在國內(nèi)出版以后,引起了很大的反響和爭議。(2)大家集中討論的問題是:德里達的思想是馬克思主義的發(fā)展,抑或是對馬克思的歪曲或者幽靈化,較少有人把德里達的解構思想與馬克思主義的關系置于法國六八年五月風暴以后的左派整體思想運動的大背景中加以討論。(3)然而,只有在歐洲二十世紀末的思想史背景中,我們才能真正考察清楚德里達的解構思想與馬克思主義之間的既緊密又緊張的關系。(4)他的解構一方面保持了對資本主義的持續(xù)批判,另一方面又由于無法提出替代性的社會前景,走向了與馬克思不同的道路。[8]

上面這則摘要共四個句子,分別表示摘要的四個結構要素。第一句和第二句共同提出了論文的主題和研究背景,即“德里達”與“馬克思主義”是該論文的主題,而“德里達的《馬克思的幽靈》在國內(nèi)出版以后,引起了很大的反響和爭議”,“大家集中討論的問題是……較少有人把……加以討論”是研究的背景,第三句“真正考察清楚德里達的解構思想與馬克思主義之間的既緊密又緊張的關系”應是該論文的研究目的,但這里的研究目的是以表述觀點的語氣“只有……我們才能……”體現(xiàn)出來的。第四句是論文的研究結果,其表述方式與研究目的非常相似。

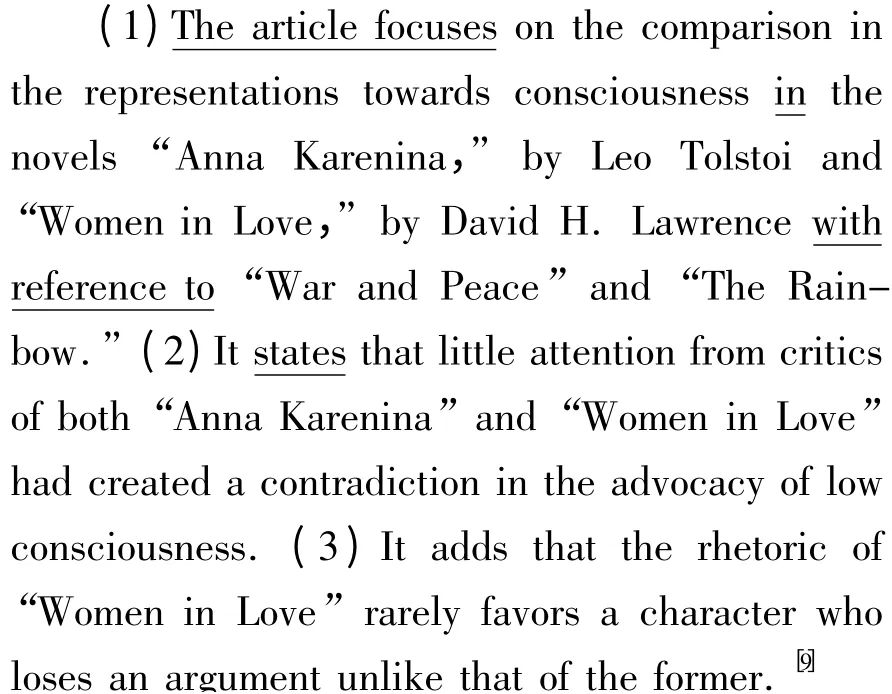

相對于中文摘要,英文摘要對各個語篇要素的體現(xiàn)顯得更清楚明晰,往往會使用一些常用的動詞或介詞體現(xiàn)出某一部分的信息屬于摘要的哪個成分。因此讀者在很多時候甚至不需要讀完整個句子便能夠知曉這一部分是主題闡述、研究目的還是研究結論。比如在表述研究目的時,英文摘要常常會用present,focus,examine,survey,offer,explore,highlight,address等動詞作謂語,并用this essay,this article作主語或狀語;表述研究結論時會用conclude,state,note,show等動詞作謂語,而by,with等介詞通常出現(xiàn)在研究方法和語料中。如下面這則英文摘要:

在上面這則英文摘要中,第一句明顯是研究目的陳述和研究語料兩個成分,第二句和第三句是研究結果和發(fā)現(xiàn)。而這幾種成分只需從每個句子的謂語動詞和部分介詞便可確定。

4 學術論文摘要英譯

雖然當今的學術研究日趨國際化,學術論文特別是論文摘要的寫作也日益標準化,但盡管如此,由于不同的思維習慣和文化觀念,中英學術論文摘要仍然存在不同程度的差異。這種差異既表現(xiàn)在具體的語言體現(xiàn)方式上,也表現(xiàn)在論文摘要的體裁結構方面,因此,在將中文摘要譯成英文時,為使譯文符合英文論文摘要的體裁規(guī)范,在中文論文摘要和英文論文摘要的體裁慣例存在差異時便需要進行一定的調(diào)整轉換。而進行調(diào)整轉換的主要策略便是增添原文沒有但英文摘要必須具有的必要成分,然后用英文摘要中體現(xiàn)摘要各要素的常用語詞將中文摘要中各個成分明晰地表述出來。如下面這則摘要:

(1)文學作為國家主流意識形態(tài)的工具性表達,在中國歷史語境里,一直是文學宏大敘事的主體語態(tài)。(2)然而這種長期穩(wěn)定的敘事關系到了20世紀90年代卻發(fā)生了歷史反動,即文學作為國家意識形態(tài)的工具性走向式微。(3)其深層動因機制表現(xiàn)為國家意識形態(tài)政治策略的調(diào)整、市場經(jīng)濟的策動以及傳媒語境的推動。(4)同時,在市場與傳媒的共同合謀下,文學寫作開始向新意識形態(tài)轉移,并且呈現(xiàn)出傳媒化、消費化和日常化的文本癥候。[10]

原譯:(1)The literature as the token means of national main ideology is main voice of literature baronial recount all the while.(2)But the long-term stable narrative relation generated diachronic counteraction in 1990s,namely the means of the literature as ideology fall into a decline.(3)Its deep-seated motive mechanism showed regularization of national political ideology,instigation of market economy and force of media context.(4)At the same time,literary compose shifted to the new ideology and presented text symptoms of media’s consumption and everyday in the common cahoots of the market and media.

中文摘要共有四個句子,但實際上只呈現(xiàn)了摘要的兩個要素,第一句和第二句說明論文研究的是“文學”,并進一步點明主題,指出文學是“作為意識形態(tài)的工具性表達,一直是宏大敘事的主體語態(tài)……走向式微”。因此這兩句可以看作是“主題闡述(TS)成分”。而第三句和第四句對文學敘事關系走向式微深層動因機制的概括和文學寫作的轉向的描述應該是該論文的研究結果和發(fā)現(xiàn)(RF)。所以這篇中文摘要是TS+RF結構,研究目的和其他語篇成分都沒有出現(xiàn)。而這則摘要的英語翻譯幾乎沒有考慮英語摘要的體裁規(guī)范,而是照搬原文的結構和表達方式進行的機械直譯。在英語譯文里,我們不能清楚地看到該論文的研究目的,即使是研究結果和發(fā)現(xiàn)也表述得遠不如英語本族人寫的英文摘要那么明晰。當然,除此以外還有一些用詞不當和語法問題,如token means,diachronic counteraction,Its deep-seated motive mechanism showed,instigation,literary compose,in the common cahoots of the market and media等都是機械直譯導致的不規(guī)范或不合適的英語表達。

如前所述,英文摘要中研究目的陳述是摘要的必要成分,缺少這一成分,摘要便很難被讀者接受為是一份合格的摘要。因此,在翻譯沒有研究目的陳述成分的中文摘要時,我們便需要根據(jù)論文的題目和內(nèi)容在譯文中添加“研究目的”這一成分,并使用一些英語讀者熟悉的詞語來體現(xiàn)這一成分。同時,對于研究結果和發(fā)現(xiàn)也可添加標記性的詞匯來體現(xiàn)。另外,在表達方式上注意用詞和語法問題。因此,上面這則中文摘要便可改譯為:

This article explores the shift of literature’s role as a vehicle for ideology in 1990s.The literature,as the vehicle of a nation’s main ideology,keeps being a main voice of literary narration in China.But the long-term stable narrative relation encountered a diachronic reverse in 1990s,the role of literature as the instrument of ideology falling into a decline.It is noted that the deep-seated driving mechanism includes the nation’s regularization of ideological policy,promotion of market economy and mass media.At the same time,literary writing,under the joint influence of market and media,shifted to the new ideology and takes on text symptoms of mediazation,consumerization and commonization.

上面這則筆者修改過的譯文,在摘要的開頭部分添加了研究目的陳述這一語篇成分,使原文的TS+RF結構變?yōu)橛⒄Z論文摘要中更常見的PS+TS+RF結構,而且通過使用“This article explores”“It is noted”這樣能夠標示論文摘要組成成分的常用表達,使譯文對各語篇成分的表述更為清楚明晰。這樣的譯文貼近英語社會論文摘要的體裁規(guī)范,更易為西方讀者所接受。

[1]于暉.語篇體裁分析回顧[C]∥黃國文.功能語言學與語篇分析研究.北京:高等教育出版社,2009.

[2]劉慶元.語篇翻譯的結構取向[J].山東外語教學,2007(1):91-95.

[3]Swales J M.Genre Analysis-English in Academic and Research Settings[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990:58.

[4]Bhatia V K.Analyzing Genre:Language Use in Professional Settings[M].New York:Longman,1993.

[5]Hasan R.Ways of Saying:Ways of Meaning[M].London:Cassell,1996.

[6]Halliday M A K,R Hasan.Language,Context and Text:Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective[M].Vic:Deakin University,1985.

[7]黃國文,葛達西,張美芳.英語學術論文寫作[M].重慶:重慶大學出版社,2006:10.

[8]錢翰.德里達的解構視野與馬克思主義[J].文藝理論研究,2011(2):65-72.

[9]Catherine Brown.The Unconscious Good Life in Anna Karenina and Women in Love[J].Comparative Literature,2011,63(1):25-46.

[10]劉文輝.式微與轉向:90年代傳媒語境下文學的意識形態(tài)敘事考察[J].中國文學研究,2011(1):39-43.